di Luca Sofri, 28 luglio 2016

Prima scena: io che mi trovo seduto nell’ultimo degli strapuntini in fondo alla spettacolare sala della Royal Opera House, in un punto così lontano che dalla platea nemmeno si intuisce che esista, incastrato alla fine del loggione, nella nicchia dove finisce il soffitto e l’aria condizionata non arriva, sudato già da prima che il concerto inizi, su un sedile senza braccioli al centro di una fila in cui alla mia destra è seduta una ragazza inglese obesa e tatuata, accanto al suo fidanzato inglese obeso e tatuato, e il di lei corpo trabocca abbondantemente sul mio strapuntino. Penso che non ce la farò, ho 51 anni.

Seconda scena: io che ho raggiunto la stazione della metro di Latimer Road, all’estremo opposto della città rispetto al mio albergo, e malgrado le precauzioni da Albertone a Londra – niente portafoglio, niente smartwatch, il minimo dei contanti – sono abbastanza sicuro che sarò rapinato, accoltellato e ritroveranno il mio corpo in un canale e nessuno si spiegherà cosa diavolo ci facessi in questo insulso quartiere, dove chiamo al telefono “l’amico di Adam” con cui ho appuntamento e lui mi dice di essere di fronte allo stesso negozietto dove mi trovo, sollevo gli occhi e al telefono davanti a me c’è un signore attempato con dei calzoncini rosa di spugna e una maglietta da gondoliere. Mi rilasso: non posso essere accoltellato da un signore attempato con dei calzoncini rosa di spugna e una maglietta da gondoliere: non a 51 anni, poi.

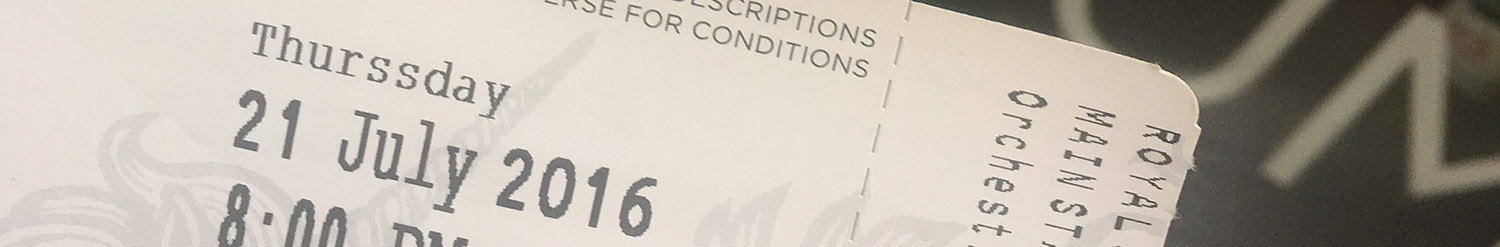

Terza scena: io che entro per la seconda serata consecutiva nel foyer della Royal Opera House e l’uomo che guarda i biglietti – è lo stesso di ieri sera – mi ferma e mi chiede di tornare alla biglietteria, facendo un segno a un distinto signore con gli occhiali sulla punta del naso e un’aria autorevole, in piedi accanto alla biglietteria. “Il suo biglietto è falso”, mi dice il signore autorevole.

Ho 51 anni, e ho un biglietto falso.

Da un po’ di tempo tutto mi sembra incongruo con questa cosa che ho 51 anni. Non che “non me li senta” – come vedo dire da tantissimi tra quelli della mia generazione e vicine, ancora succubi di una perduta idea dell’età adulta e “matura” ma intanto completamente immersi nella sua estinzione, spaesati: vecchi senza saperlo essere –, anzi, per certi versi ci sono arrivato preparato da un pezzo, a essere vecchio. Però non riesco a fare a meno di chiedermi tutto il tempo se ci debba essere un modo diverso di vivere, a 51 anni, e non lo trovo. Quindi vivo come al solito, ma come quando guidi in un paese dove si tiene la sinistra: con la sensazione frequente di essere finito sulla corsia sbagliata.

Per esempio, questa idea di venire da solo a Londra a vedere il primo dei quattro concerti consecutivi dei Pet Shop Boys alla Royal Opera House, è una cosa da rincoglionimento? Oppure è il contrario, la dimostrazione di un’immutata tentazione per futili piaceri giovanili, e la sfacciata e consapevole volontà di una loro soddisfazione? Se fosse così sfacciata, non farei questi pensieri, no? E poi con chi sarei dovuto venire? Non conosco nessuno a cui piacciano i Pet Shop Boys: e al contrario di tutti “ho pochi amici gay”, e i fans dei Pet Shop Boys sono al novanta per cento omosessuali, l’ho scoperto l’altra volta che sono andato a un loro concerto, a villa Arconati a Milano. Mia moglie non stava bene e aveva deciso di non accompagnarmi all’ultimo momento, e così anche quella volta lì si conservò questo mio onanistico rapporto con i Pet Shop Boys.

È così da trent’anni esatti. Mi ricordo il momento preciso – non sono uno di buona memoria in genere, anche questo è strano – in cui ascoltai su un canale radio Rai (era l’unico che si sentiva nella casa di montagna della mia famiglia) un pezzo che dissero che stava spopolando in Inghilterra dopo che in realtà era uscito da un pezzo prima ma soltanto con un iniziale piccolo successo americano. Si chiamava “West end girls”. Era il 1986, avevo ventun anni. Ci penso, e mi chiedo se sia un record che segua qualcuno che fa ancora dischi – l’ultimo è di tre mesi fa – per così tanto tempo. Direi di no: gli U2, Peter Gabriel, almeno, ma ce ne sono di certo altri (oddio, stanno morendo tutti, ultimamente). Però è strano che da quella volta là, nella mia stanza in quella casa di montagna, i Pet Shop Boys ho continuato a sentirli sempre da solo.

In realtà avrei giurato che con una mia fidanzata di pochi anni dopo avessimo condiviso un paio di loro canzoni del tempo, “It’s a sin” e “What have I done to deserve this?”: per questo il giorno dopo il concerto di Londra le ho mandato una foto del teatro col manifesto: non ci vediamo mai ma ogni tanto ci scriviamo, e poi c’è Facebook dove lei è molto attiva in cose nostalgiche col vecchio gruppo di amici. Però lei ha guardato la foto e mi ha risposto “dovrebbe dirmi qualcosa?”.

I miei amici eterosessuali, invece, ritengono questa mia cosa coi Pet Shop Boys una depravazione musicale incomprensibile, per cui o mi sfottono o fanno le facce artificiosamente incuriosite quando dico loro, per esempio, che andrò a Londra a vedere il primo dei quattro concerti alla Royal Opera House, solenne e celebre teatro d’Opera londinese, all’italiana, con programmi di opere e balletti, e recenti rare deroghe per cose meno ortodosse.

È che in Italia i Pet Shop Boys sono sempre passati per una band leggerina di canzonette da jukebox ed elettronica anni Ottanta (tipo tra gli Alphaville e Howard Jones), senza che sedimentasse niente della loro originalità e raffinatezza – non è il fan che parla, giuro, è il cronista – per le quali nel Regno Unito sono una specie di istituzione, a cui si chiede di cantare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, che compongono musiche per opere e balletti, i cui dischi vengono recensiti e celebrati da tutta la stampa – ho appena letto l’articolo del Financial Times sull’ultimo, Super – e a cui viene data per quattro sere consecutive la Royal Opera House. La recensione sul Guardian del concerto inizia chiamandoli “arty intellectuals celebrating more than 30 years’ experience of applying recherché ideas to the pop sphere”. Neil Tennant è trattato come un professore del pop, ex giornalista, ex laureato in storia, ex principale finanziatore del partito Labourista. Qui da noi invece sono una specie di Abba inglesi, senza neanche la riscoperta kitsch degli Abba: “un po’ tamarri, no?”, dice mia moglie cercando di non urtarmi (ma è un’ignoranza diffusa: nel 2009 lo scrittore Andrew Sullivan li intervistò per la rivista statunitense The Atlantic “per spiegare agli americani che i Pet Shop Boys non sono prigionieri dell’elettronica degli anni Ottanta”).

Ora, a dirla tutta, io non ho queste inclinazioni intellettualistiche nei confronti della musica: quello che mi piace è proprio la musica, e credo che quello che ti rimane appiccicato con le canzoni sia sempre molto personale e difficile da spiegare. C’è nelle canzoni dei Pet Shop Boys una potenza dance associata a un culto della melodia e delle successioni di note allegre e dolci, che rendono il prodotto imbattibile, e dopo che ti ha preso all’inizio poi è come essere un’oca di Lorenz. A pensarci, strano che non compaiano oche di Lorenz in nessuna canzone dei Pet Shop Boys: i cui testi, se ci fai caso e non ti fai rapire da quella travolgente leggerezza delle melodie o dal ritmo euforico da conquista del mondo, sono spesso infoltiti di citazioni dotte, name-dropping, pretenziosità da dandy universitari metropolitani, allusioni a Francis Scott Fizgerald, Gerard Richter o Anthony Trollope o satire sulla politica e sulla celebrità; e poi i video con Derek Jarman e Bruce Weber, le scenografie con Zaha Hadid.

Uno dei pezzi su cui saltava tutto il teatro dell’Opera, al concerto, si chiama “Love is a bourgeois construct”, per dire.

Now I’m digging through my student paperbacks

Flicking through Karl Marx again

Searching for the soul of England

Drinking tea like Tony Benn

Love is just a bourgeois construct

so I’m giving up the bourgeoisie

until you come back to me

In realtà il pop è inherently leggerino, superficiale, e se gli togli pure le chitarre (malgrado le complicità di Johnny Marr degli Smiths) “tamarro”: da “She loves you” a “Bohemian Rhapsody”, da “Careless Whispers” a “Get Lucky”. Solo la new wave ha reso il pop tetro abbastanza da nobilitarlo agli occhi dei duri e puri (i Pet Shop Boys fuori, i New Order dentro: due band con progetti affini, e collaborazioni successive). Ed è per questa sapiente inclinazione per la leggerezza pop e per l’elettronica dance che le canzoni dei Pet Shop Boys – passato un periodo di successi mondiali nel calderone della grande musica pop britannica degli anni Ottanta – vanno ancora fortissimo nel loro paese e vendono bene ovunque, ma non sbancano più come un tempo nessuno dei due settori: sono troppo pop per i clubbers e troppo elettronici per gli amanti delle canzonette. E la musica elettronica e sintetica, fuori dai giri dei cultori e dei clubbers che però la vogliono più incattivita, passa da tempo per una cosa facilina e banale tra gli ascoltatori del mainstream. Tastiere elettroniche, qua da noi poi pensiamo al Casio o a Camerini.

Sono arrivato al teatro con un’ora di anticipo, per curiosità: ritiro il biglietto che la premurosa distribuzione italiana dei Pet Shop Boys mi ha fatto trovare visto che tutte le serate erano andate esaurite prima che io riuscissi a comprarlo online. Tra le indicazioni scritte sul biglietto a proposito del posto leggo, curiosamente, “no braccioli”. Hm. Il privilegio spesso accordato ai giornalisti mi aveva illuso di un posto preferenziale, ma ora capisco che probabilmente il solo tirarne fuori uno libero non deve essere stato facile. Oppure semplicemente a nessuno frega niente di me, e i responsabili inglesi avranno risposto sbuffando alla richiesta italiana e si saranno detti “mettetelo in piccionaia”. In effetti è un biglietto da sole 30 sterline, leggo.

Mi aggiro per le sale e gli spazi del teatro, una meraviglia, e poi raggiungo il mio posto: serve un ascensore, per arrivarci. Centrale, ma sta imbriccato al fondo di una specie di nicchia che è davvero la cosa più simile all’idea di “piccionaia” che posso avere, sopra tre file di palchi e arretrato tanto che mi pare plausibile che il muro alle mie spalle sia quello che dà sulla strada. Il palco si vede, comunque, piccolo, lontano, ma si vede, per il momento occultato dal sipario rosso ricamato. Ma fa un caldo terribile – sono due giorni che a Londra i giornali hanno in prima pagina le giornate di caldo da primato e gli allarmi allarmistici conseguenti – e soprattutto, poco prima dell’orario dell’inizio arriva la ragazza obesa. Che con cortese circospezione si sistema (non ci sono braccioli) sul suo posto e su metà del mio.

Mi aggiro per le sale e gli spazi del teatro, una meraviglia, e poi raggiungo il mio posto: serve un ascensore, per arrivarci. Centrale, ma sta imbriccato al fondo di una specie di nicchia che è davvero la cosa più simile all’idea di “piccionaia” che posso avere, sopra tre file di palchi e arretrato tanto che mi pare plausibile che il muro alle mie spalle sia quello che dà sulla strada. Il palco si vede, comunque, piccolo, lontano, ma si vede, per il momento occultato dal sipario rosso ricamato. Ma fa un caldo terribile – sono due giorni che a Londra i giornali hanno in prima pagina le giornate di caldo da primato e gli allarmi allarmistici conseguenti – e soprattutto, poco prima dell’orario dell’inizio arriva la ragazza obesa. Che con cortese circospezione si sistema (non ci sono braccioli) sul suo posto e su metà del mio.

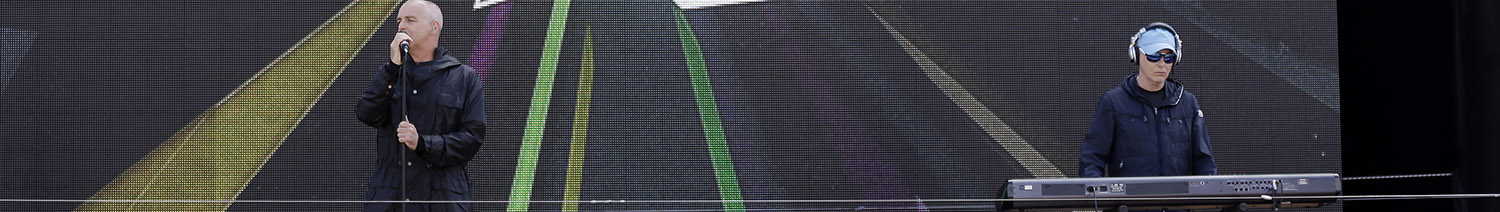

I Pet Shop Boys sono due (e ufficialmente il duo di maggior successo discografico della storia del Regno Unito): i fans sanno che si conobbero in un negozio di elettronica di Londra, uno laureato in storia, temporaneamente giornalista musicale, e proveniente da Newcastle, l’altro studente di architettura di Blackpool. Strano duo, comunque: uno, Neil Tennant, è quello che canta e scrive gran parte dei testi, quello che parla, quello che si vede nei video, e che in concerto si comporta come se fosse un solista con una sua band di musicisti: ma un solista che non si concede nessun gesto rock, fermo davanti al pubblico, le gambe leggermente divaricate, una mano che ogni tanto batte discretamente sul lato della coscia. A momenti si sposta in un altro punto del palco, con passi misurati. Si lascia trasportare solo brevemente quando alla fine della serata guida il singalong del pubblico su “Domino Dancing”. L’altro, Chris Lowe, da sempre è un passo indietro (i primi tempi lo si vide in faccia con maggiori frequenze, poi più): in parte è una scelta di immagine – sono trent’anni che i Pet Shop Boys allevano una loro estetica di comunicazione, grafica, identità, “storytelling” – in parte di carattere. Lowe è quello che sa più di musica e tecnologia, ha quasi sempre il viso coperto, occhiali, cappelli, maschere, caschi (molta estetica dei Daft Punk era già stata introdotta dai Pet Shop Boys, per non dire della musica). Durante il concerto non parla mai, suona le tastiere quasi immobile, da sempre, come se fosse un tecnico: alla Royal Opera House ha tutto il tempo la testa dentro una sfera metallica. Una volta ha raccontato che dopo aver suonato alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi ritornò a casa prendendo la metropolitana, tanto non lo riconosce nessuno. Lascia a Tennant tutti gli spazi – il quale li occupa peraltro con pianificate scelte minimaliste – e il rapporto funziona perfettamente così da più di trent’anni.

C’è un sito web – tra i molti dei fans – dedicato alle voci che circolano sui Pet Shop Boys, che smentisce le ipotesi sul fatto che i due abbiano mai avuto una relazione: Tennant ha fatto coming out in un’intervista del 1994 mentre Lowe si è sempre fatto i fatti suoi anche su questo. Tennant – che ormai ha 62 anni, Lowe cinque meno – è un uomo magro e alto, stempiato e imbiancato da tanto, di sobria eleganza, che si permette ogni tanto un debole per certe divise militari otto-novecentesche, con alamari e colbacchi – e per tutte le estetiche grafiche e sonore sovietiche –, avendo oggi apparentemente superato gli eclettici periodi di costumi creativi e avanguardistici, cappelli a cono, giacche da istrice, giubbotti fluorescenti. A me ha sempre fatto pensare a Linus, Linus di Radio Deejay, sarà anche l’associazione di entrambi con la musica degli anni Ottanta, ma tutte le volte che gliel’ho detto Linus mi ha fatto capire cortesemente di non condividere la mia passione per la band. Neanche Linus.

Il concerto inizia puntualissimo (è il debutto di questa attesa quattro giorni londinese) con “Inner sanctum”, una canzone dell’ultimo disco che ha dato il nome allo spettacolo – latino e latinorum sono loro scelte di titolazione frequenti – e i due che escono da due sfere in un ambaradàn di luci, colori, laser, cerchi e cerchietti come nella grafica del disco. Subito dopo fanno “West end girls” per far capire che non sarà uno di quei concerti in cui tocca sorbirsi troppa roba nuova. E poi “The pop kids”, il singolo nostalgico e celebratore delle canzonette pop che sta facendo di nuovo vendere in tutto il mondo anche Super, questo tredicesimo disco (poi ci sono una catasta di singoli, remix, cover, b-sides e raccolte, a incasinare la discografia).

E, beh, è uno spettacolone. Mezzo teatro è in piedi che salta e balla, una specie di rave in un teatro d’Opera: sembra tutto una scena di quei film postapocalittici in cui un barocco teatro abbandonato e decadente viene occupato da una folla di esaltati che celebra un culto, un capo, uno scontro nell’arena, con cori e boati. Nel film di solito sono soprattutto maschi e hanno in tanti il cranio rasato o i capelli corti e le barbe, come qui. La ragazza obesa per fortuna non balla: quassù è uno dei pochi posti dove restiamo seduti, ma la risacca dell’esaltazione gonfia anche questo angolo.

Non ho mai “fatto uso di droghe”, come si dice, penso sia anche per merito della musica, mi basta quella. Malgrado il caldo, il mezzo posto, la lontananza dal palco, è tutto subito emozionante e la sesta canzone è già la travolgente “Love is a bourgeois construct” e la settima “New York city boy”, la loro geniale imitazione di un pezzo dei Village People, che sono stati ispirazione di diverse loro cose da quando fecero una formidabile cover di “Go west” (sì, certo che mi sono chiesto, nella vita, se magari ero gay: tutti se lo chiedono, e io ho 51 anni. Ma le uniche tre volte che mi è venuta un’ombra di dubbio sono state quando mi sono guardato intorno a un concerto dei Pet Shop Boys, quando mi sono guardato intorno a un secondo concerto dei Pet Shop Boys e quando mi sono guardato intorno a un terzo concerto dei Pet Shop Boys).

Nella storia dei successi dei Pet Shop Boys ci sono moltissime cover. Certe fantastiche e meno note, magari b-sides o mashup (“I started a joke” dei Bee Gees, “Viva la vida” dei Coldplay, “Where the streets have no name” degli U2, “My girl” dei Madness, “Somewhere” di West side story), altre con cui invece hanno fatto il botto e sono praticamente diventate loro, approfittando del fatto che il sound dei Pet Shop Boys trasforma qualunque cover in una canzone dei Pet Shop Boys. Tra le cose che scatenano di più il pubblico della Royal Opera House ci sono appunto “Go west” e “Always on my mind” con cui chiudono il concerto (la fecero la prima volta per una celebrazione televisiva di Elvis, andò forte e la registrarono, con enorme successo di vendite: il pubblico della BBC l’ha votata miglior cover di sempre). Chris Lowe ha raccontato che per convincere Tennant ad apprezzare “Go west” gli mostrò che aveva gli stessi accordi del Canone di Pachelbel.

E insomma, il teatro salta e io mi sto dicendo che ho fatto benissimo a venire a Londra, da solo, a 51 anni, per tutto questo: epperò mi chiedo anche se non schiatterò, strizzato quassù senz’aria, prima della fine. E all’improvviso mi convinco che ci devo tornare, domani (ho il volo di ritorno dopodomani), in un posto migliore, e godermelo come si deve. Ho appena letto su Facebook (ora non sembra, ma in realtà frequento poco Facebook, o almeno ero convinto di frequentarlo poco) di miei amici che sono andati a entrambe le serate di Springsteen a San Siro, penso, e cosa ci sarebbe di strano, quindi? Mi viene anche in mente di quando da bambini con mio fratello restammo nel cinema America di Roma a rivedere una seconda volta La Stangata, tanto ci era piaciuto.

I Pet Shop Boys intanto stanno facendo “Vocal”, che dice così:

I like the people

I like the song

This is my kind of music

They play it all night long

I like the singer

He’s lonely and strange

Every track has a vocal

and that makes a change

And everything about tonight feels right and so young

And anything I’d want to say out loud will be sung

Nelle gradinate sotto di me tanti si sono alzati in piedi e ballano anche lì – malgrado le ripide file di sedili – , in un modo maschile e molto gay come uno pensa ballino i gay dopo avere visto In & Out. Il pezzo che travolge il pubblico più di ogni altro è “It’s a sin”, una delle prime canzoni che scrissero, a proposito delle repressive educazioni religiose che chiamano peccato ogni cosa (c’entra il liceo di Tennant a Newcastle), ed evidentemente non è soltanto la melodia appiccicosissima che coinvolge i presenti. E dopo fanno “Left to my own devices”, che ha un verso di quelli, che dice “Che Guevara and Debussy to a disco beat”.

Intanto è un tripudio di laser, luci colorate, ballerini dentro scafandri colorati gonfiabili che sembrano omini Michelin, e Tennant che ringrazia tutti e anche due ragazze italiane che si sono comprate i biglietti per tutte e quattro le serate (le conosco la sera dopo, sono diventate amiche di mezzo teatro, stanno al centro della prima fila con delle cose fosforescenti in testa e non smettono di ballare e urlare per due ore, ubriache della citazione della sera precedente). In alcune interviste Tennant ha raccontato che all’inizio avevano un’adorazione per le cose italiane e speravano di avere un grande successo soprattutto in Italia, e invece niente: “ovunque, fuorché in Italia”. Ma a un certo punto si insediarono a sufficienza nella moda e nelle mode milanesi degli anni Ottanta da scrivere “Paninaro”, quella che dice “A-A-Armani” e altre laconiche cose, non tanto allineate ai più ricercati testi di cui sopra.

Chris Lowe non fiata, non toglie la testa dal suo casco, non si sposta di un centimetro dal suo posto dietro alle tastiere. Bisogna ricordarsi che c’è.

Quando il concerto finisce aspetto che siano usciti tutti dal nostro nido di aquile (era piccionaia, ma la serata ha avuto questo potere esaltante su tutto), e poi vado a sporgermi dalla balaustra per vedere meglio la platea sotto. Domani devo cercare di andare lì, ci saranno i bagarini inglesi, no? Scendo con l’ascensore e sgattaiolo, mescolato a tre tecnici, di nuovo dentro la platea ora deserta, e perlustro: una parte di pubblico era stata accolta nella buca dell’orchestra sotto il palco ed erano quelli che saltavano di più.

Neil Tennant ha 62 anni. Quando ne avrò 62 io, lui 73. Chissà come staremo messi. Credo come ora. Oppure no, per niente. Magari finisce il mondo.

Fuori dal teatro comunque c’è un casino, siamo a ridosso di Covent Garden, terribile aggregatore di turismo, shopping e raduni giovanili anonimi e identici. L’aria fresca è rigenerante, vado in albergo.

Questa parte della storia forse è l’unica storia. La mattina dopo mi domando “sei sicuro di volerci tornare, o era l’ebbrezza?”. E mi rispondo che non sono sicuro di niente, però che ho da fare di meglio? E mi metto in cerca di bagarini online, il mese scorso ho trovato dei bei biglietti per vedere Billy Joel al Madison Square Garden, visto che andavo a New York (lo so, forse era meglio se facevo uso di droghe, probabilmente mi costava meno: una settimana fa da Beyoncé però non mi sono tanto divertito, e c’è sempre quella cosa dei 51 anni).

Invece non trovo niente di niente per tutta la mattina, solo biglietti per la terza sera, ma allora dovrei spostare il volo (ipotesi che contemplo, in effetti). Riprovo più tardi, e improvvisamente alle due del pomeriggio su un sito che non conosco appare l’annuncio di “Adam” che dice di avere dei biglietti per stasera.

Non prendetemi per uno così sgamato: sono a Londra, stiamo parlando di bagarini, l’annuncio fino a poco fa non c’era, e quindi me lo chiedo, se starò facendo una cazzata. Chiedo consiglio alla ragazza del bar dove ho aperto il computer e mi sono attaccato al wifi e lei mi dice che no, no, su quel sito anche lei ha comprato dei biglietti altre volte, è ok. E così chiamo Adam.

Adam è gentile e professionale, mi chiede quanti biglietti voglio (uno!), mi spiega che ha dei biglietti per la buca e che costano 80 sterline. Strano, poco, per dei posti così privilegiati, penso per un secondo. Gli chiedo come facciamo, e lui mi dice che deve chiamare un suo amico, che poi io dovrò raggiungere. Strana cosa, penso per un secondo. Mi richiama e mi dice che devo andare alla stazione della metro di Latimer Road, estremo opposto della città, e quando sono là richiamarlo che lui avvisa il suo amico. Strano, penso per un secondo. E vado.

L’ora successiva sarà l’esperienza più vicina alla comprensione del perché la gente fa delle grosse cazzate che abbia mai avuto in vita mia. Sono infatti del tutto certo che verrò aggredito, rapinato e sgozzato in una periferia londinese (me la figuro, sulla metro, un sottopassaggio desolato, l’amico con la felpa e il cappuccio, la lama che brilla, sangue ovunque e uno stordimento accogliente prima di non sentire più niente) ma allo stesso tempo inarrestabile ed eccitato dal successo della ricerca e dell’operazione, che mi riporterà stasera alla Royal Opera House, nella buca, con quelli che saltano, a 51 anni (va detto che una buona parte di quelli che saltano ha 51 anni).

Ho preso le precauzioni dette, non ho niente di cui essere rapinato se non le ottanta sterline, mi domando se avvisare qualche congiunto di cosa sto facendo, dove sto andando, perché chiami i soccorsi tempestivamente, ma poi mi passa di mente e non lo faccio. Peccato però non esserci, quando dopo la scoperta del corpo cercheranno di risolvere il mistero di cosa facessi là, senza portafoglio rimasto in albergo. Magari la ragazza del bar riferirà la nostra conversazione, magari guarderanno la cronologia del mio computer: ho lasciato a qualcuno le password?

Sulla metro scambio alcuni sms con Adam e gli chiedo dettagli per ingannare il tempo e per curiosità da reporter d’assalto, ma lui diventa sospettoso e si mette sulle difensive accusandomi di diffidare di lui e di crederlo un truffatore. Strano, penso per un secondo, ma gli dico ok, come non detto. Hai visto mai che cambi idea e io resto senza biglietto.

Esco dalla stazione della metro, zona abbastanza desolata ma non troppo inospitale, casette basse. Incrocio un ragazzo nero magro e andamento da ragazzo nero magro, con un piccolo apparecchio in mano da cui esce della musica forte. Lo guardo per un attimo incuriosito e lui mi fissa torvo e mi dice “C’è qualcosa che non va?”. È chiaro come andrà a finire.

Però chiamo l’amico di Adam. E ha le braghette di spugna rosa ed è lì davanti a me, e ci sono almeno altre quattro persone nei paraggi. Non morirò.

La conversazione è cordiale, lui molto businesslike, io mi comporto ingenuamente come uno a cui abbiano fatto un regalo: lui ha un sacco di buste con dei nomi sopra, sulla mia c’è scritto “Adam” e c’è il biglietto. Ho portato quello della sera prima per confrontarli – sono furbissimo – e sembrano piuttosto uguali. Qualche carattere della stampa di posti e date è un po’ più grassetto, strano, penso per un secondo. Ma per il resto pare ok, il cartoncino e la filigrana sono uguali. Il prezzo segnato sul biglietto è 65 sterline: e io lo sto pagando 80, solo 15 sterline in più. Strano, penso per un secondo. Il signore – sembra un po’ Wayne Rooney, in braghette rosa e maglietta da gondoliere – mi invita a cercarlo in futuro se mi servissero biglietti per altri spettacoli, prende le 80 sterline e se ne va. Io rientro nella stazione e salgo sulla metro. Grande successo.

I Pet Shop Boys, in tutti questi anni, ne hanno fatte mille altre, attraversando cose della cultura britannica le più varie. Nel 2004 hanno inciso e suonato dal vivo una colonna sonora per la Corazzata Potemkin, il film. Nel 2014 hanno presentato con l’orchestra della BBC un’opera dedicata al matematico e crittografo Alan Turing, morto nel 1954 e perseguitato perché omosessuale. Due anni prima, dopo l’esibizione alle Olimpiadi su richiesta arrivata anche dall’allora primo ministro Cameron, Tennant aveva fatto domandare a Cameron che concedesse la riabilitazione e la grazia per Turing. Dopo molte altre insistenze di personaggi pubblici e cittadini, la grazia postuma è stata formalizzata nell’estate 2014.

Nel frattempo hanno chiesto a Neil Tennant di fare il giudice di American Idol negli Stati Uniti, e lui ha guardato due minuti di una puntata e ha risposto “meglio di no, grazie”. E lo scorso marzo l’università di Edimburgo ha organizzato un convegno di due giorni per il trentennale del loro primo disco, Please.

Poi ci sono state tutte le collaborazioni musicali, da quelle frequenti con Johnny Marr degli Smiths, alle invenzioni con Dusty Springfield, Liza Minnelli, Robbie Williams, Elton John, David Bowie, Madonna e altre celebrità del genere.

Tornato in albergo vivo e col biglietto, infine racconto fiero come ho passato le ultime due ore a mia moglie e ai miei colleghi al Post, indugiando soprattutto sul dettaglio delle braghette rosa. Fatemi dire adesso che un residuo di lucidità mi fa aggiungere “se non è una truffa” alle considerazioni sul successo dell’operazione: ci sono prove scritte a questo proposito che spostano il successivo giudizio su di me da “cretino totale” a “cretino quasi totale”.

E possiamo quindi saltare le tre ore successive e vedere avanti veloce la scena in cui arrivo al teatro, faccio di nuovo una foto all’ingresso, decido di non metterla ancora su Instagram, mi presento all’uomo dei biglietti, quello fa un gesto alla biglietteria e mi trovo davanti al distinto signore. “Supervisor”.

Quello che succede dopo è una rara e felice occorrenza di sei-stato-scemo-ma-non-è-colpa-tua-e-qualcosa-devi-avere-fatto-di-buono-nella-vita: il supervisor mi mostra definitivamente che il mio biglietto è posticcio, ma mi tratta con grande gentilezza e quasi complicità, suggerendomi di andare alla biglietteria principale dietro l’angolo e di fare il suo nome. Io nella confusione il suo nome me lo dimentico appena uscito, ma alla biglietteria ci sono due cortesi signore che sembrano uscite da Westminster Abbey le quali si appassionano al biglietto falso e si scatena tutto un dibattito nell’ufficio sulle piccole differenze che avrebbero dovuto mettermi in sospetto, malgrado sia “fatto molto bene”, dice una con ammirazione. Il cartoncino del biglietto, mi mostrano, è originale, ottenuto chissà come: ma loro per esempio ne hanno lì una pila intera, bianchi e vergini, che mi indicano. E ci sono state stampate le indicazioni del concerto con caratteri simili a quelli autentici, ma non proprio uguali. Fino a che una di loro non mi mostra che c’è scritto “Thurssday”, con due esse, e lì mi consegno definitivamente allo sguardo scorato e indulgente delle signore e al mio stesso severo giudizio sulla mia trascuratezza. Un cretino: ripenso a me sul marciapiede a Latimer Road che paragono i due biglietti più per mostrare di saperla lunga che con l’attenzione dovuta. Il baratto successivo con le signore di Westminster Abbey è che loro mi chiedono se possono tenere il biglietto posticcio, che sta passando in mano in mano nell’ufficio, e io domando loro se salta fuori un biglietto vero da comprare all’ultimo momento. La signora guarda il suo monitor e mi dice un po’ dispiaciuta che sì, c’è, ma costa un po’, perché è un posto molto buono.

Io quello voglio.

Il concerto della seconda sera, come è nello stile della band, è identico a quello della prima, e immagino saranno così anche i successivi. Ma dalla terza fila centrale della platea è un altro concerto rispetto alla piccionaia. Qui sono tutti in piedi e l’effetto “rave all’Opera” è molto più vistoso: incombono intorno a me le file di palchi, broccati e stucchi illuminati dai laser colorati che fanno apparire nel buio macchie di persone con le braccia sollevate e tutto il teatro sembra un’unica cosa viva che respira e deglutisce e io ci sono dentro, come Pinocchio nella balena. Manca solo l’effetto “strobo”.

La settimana scorsa con mia figlia tredicenne avevamo parlato di com’è la musica nelle discoteche e le avevo raccontato del grande cambiamento che avvenne nella musica dance alla fine degli anni Ottanta, sintetizzandoglielo così: prima nelle discoteche si ballavano gli stessi pezzi che si sentivano alla radio, dopo no. La musica elettronica, che si era infilata nella tarda discomusic, crebbe di vita propria e diventò prima un pezzo preponderante del pop e poi divenne la dance: e con i successivi sviluppi di house music (che ancora apprezzava delle voci e dei suoni di pianoforte), techno e altri mille termini e sigle da rinnovare continuamente, le canzoni pop furono completamente estromesse dal clubbing (anche questo un nome nuovo da dare all’andare in discoteca, o a ballare, investendolo di significati culturali e sociali più ricchi). Sviluppo che non è più stato invertito, e ancora oggi le eccezioni di canzoni che sanno sia occupare le notti che spopolare di giorno sono rare, i Daft Punk, Justin Timberlake, gente che si è fatta un nome nell’elettronica e nella produzione che può reggere alla contaminazione del pop. Quello che venne emarginato dalle discoteche, insomma, sono le canzoni, lo stesso cantato, entrate in conflitto con la cultura aggressiva e siderurgica del clubbing (che si diluisce un po’ solo d’estate) e bollate come “commerciali”. È quello di cui parla nostalgicamente “Vocal” appunto:

This is my kind of music

They play it all night long

I like the singer

He’s lonely and strange

Every track has a vocal

and that makes a change

Anche i Pet Shop Boys sono stati capaci di fare entrare le loro cose nelle discoteche e nelle classifiche allo stesso tempo (dei loro primi 40 singoli, 38 sono stati tra i primi venti nel Regno Unito; 22 tra i primi dieci), complice un grande lavoro di remix e versioni dance alternative più agguerrite, e una sapiente e aggiornata competenza sull’elettronica. Ma il loro nuovo singolo “Pop kids” – il più efficace primo singolo tra i loro di questo millennio – racconta ancora la nostalgia per la convivenza tra la dance e il pop: alla fine di aprile è arrivato al primo posto della classifica dance statunitense, con un testo che dice:

Remember those days

– the early 90s?

We both applied for places

at the same university

Ended up in London

where we needed to be

to follow our obsession

with the music scene

Wherever we went

whatever we did

we knew the songs

They called us the Pop Kids

’cause we loved the pop hits

and quoted the best bits

so we were the Pop Kids

Su una ripresa di “The pop kids” scende il sipario, con Tennant e Lowe che salutano e si allontanano lasciando a ballare gli omini Michelin colorati e tutta la sala che canta.

Mi guardo intorno e ho l’impressione che abbiamo tutti 51 anni, in un certo senso. Magari siamo tutti in una specie di versione contemporanea di Radio Nostalgie, dentro questo teatro: ci sono pure quelli giovani, ma anch’io ascoltavo Sinatra a vent’anni. Magari stiamo vedendo un concerto di Fred Bongusto e non lo sappiamo, o lo sappiamo. Scelgo una delle foto che ho fatto e la mando per sms ad Adam: «È stata una serata fantastica, grazie ancora davvero, anche al tuo amico».

«Prego», mi risponde lui.