L’importanza della visibilità per le persone LGBTQ+

È stata, storicamente, un tema dominante della strategia politica dei movimenti: e come mostra una ricerca mantiene ancora oggi un'influenza molto concreta su tutta la società

«Io rispetto e difendo gli orientamenti e le scelte d’amore e di vita di tutti, ma non apprezzo esibizionismo ed ostentazione. Questo tizio mezzo nudo fra i bambini al Pride di Verona cosa c’entra coi diritti civili?». Così Matteo Salvini ha commentato di recente la foto di un noto attivista veronese che sfilava al Pride con un perizoma. Quello che Salvini ma anche Roberto Vannacci definiscono “esibizionismo” e “ostentazione”, nello spazio della militanza LGBTQ+ si chiama “pratica della visibilità”. Ed è stata, storicamente, un tema dominante della strategia politica dei movimenti: per rendere le persone LGBTQ+ visibili nello spazio pubblico, per reagire alla negazione della loro identità e per affermare e autodeterminare la propria esistenza fuori da segretezza e invisibilità. La “visibilità” si è declinata, nel tempo, in varie forme e linguaggi, spesso provocatori, bizzarri, teatrali o scandalosi e conserva, ancora oggi, una sua centralità.

La politica della visibilità, in un momento storico in cui dominava l’invisibilità delle persone LGBTQ+, è stata fondamentale per tutti gli anni Settanta e almeno fino alla fine degli anni Ottanta, quando alla richiesta delle persone LGBTQ+ di uscire dall’invisibilità e di esistere nello spazio pubblico si è affiancata anche la rivendicazione dei diritti negati. La prima rivista italiana del movimento organizzato di liberazione omosessuale si chiamava non a caso Fuori!: era l’acronimo del Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, il movimento a cui faceva riferimento, ma richiamava anche e soprattutto l’atto del “coming out”, la rivelazione di sé al mondo.

Sul numero zero della rivista, del dicembre del 1971, questo era l’invito: «Usciamo fuori dalla clandestinità, dalla paura, dal mi-faccio-i-fatti-miei. Se saremo uniti trasformeremo la nostra vita». E ancora: «Il vostro potenziale rivoluzionario esploderà solo se portato alla luce del sole; non serve tenerlo interrato. Cosa ti chiediamo? Di venire fuori!»

Quarta di copertina del numero 1 della rivista Fuori!, giugno 1972

Porpora Marcasciano, militante, scrittrice, fondatrice e presidente del Movimento Identità Trans, ha raccontato a sua volta che «gli attivisti e le attiviste degli anni Settanta dovevano scardinare pregiudizi vecchi di secoli e quindi dovevano agire con determinazione, di persona, ci dovevano mettere la faccia. Non c’era mediazione. C’eravamo noi, io ero tra quelle, e c’era un sistema, una società a cui bisognava dire, anzi urlare, il proprio modo d’essere. Quello è stato il periodo in cui si è prodotto tantissimo. C’erano sit-in, manifestazioni di piazza, cortei, c’era tutto questo perché c’era un’esigenza molto forte ed impellente (…) Dopo, invece, si è aperto un processo di rivendicazione dei diritti. Dal diritto a esserci, dal riconoscimento sociale e culturale, si sono avviate le battaglie per la conquista dei vari diritti: il diritto al lavoro, agli affetti, il diritto alla casa, alla salute.

La visibilità viene nominata ancora oggi dai principali movimenti, gruppi e associazioni LGBTQ+ come uno dei principali obiettivi: la visibilità è ancora al centro di molte azioni e pratiche (a partire dai Pride e dalle varie giornate per la visibilità) ed è anche considerata l’elemento che più ha contribuito a un’accettazione sociale delle persone LGBTQ+, a sua volta indispensabile perché le richieste del movimento stesso possano essere accolte.

Il mese scorso, in Italia, è stato pubblicato un report intitolato “L’opinione pubblica italiana e i temi LGBT+” che conferma che le pratiche di visibilità hanno ancora un ruolo importante nella società italiana e contribuiscono a creare cambiamento in senso di una maggiore accettazione e più diritti. Lo studio presenta i risultati di una ricerca progettata ed elaborata nell’ambito di una collaborazione tra ricercatrici e ricercatori in Scienza politica del dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona e del dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia. L’obiettivo era raccogliere le attitudini e le opinioni in Italia riguardo a temi legati ai bisogni e ai diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans tra un campione rappresentativo della popolazione italiana per età, genere e livelli di istruzione.

Per valutare in che misura i temi che riguardano i bisogni e i diritti delle persone LGBTQ+ fossero in qualche modo vicini alle persone rispondenti, ovvero se ne avessero, per così dire, una conoscenza diretta o se fossero esposti nella loro vita quotidiana alla realtà concreta di tali bisogni e diritti, è stata posta la seguente domanda: “Pensando alla sua vita personale, ha o ha avuto un/una parente o un amico/un’amica che è dichiaratamente LGBT+?” Il risultato dice che le persone che nella loro cerchia di relazioni familiari o amicali hanno o hanno avuto persone dichiaratamente LGBTQ+ sono anche quelle che hanno opinioni molto favorevoli rispetto all’accettazione dei bisogni e dei diritti delle persone LGBTQ+, su tutti i temi: matrimonio egualitario, carriera alias, famiglie arcobaleno, adozioni, documenti per persone trans e non binarie.

Le persone che invece dichiarano di non avere mai avuto nella propria vita personale parenti o amicizie dichiaratamente LGBTQ+ hanno generalmente opinioni più contrarie.

«I sondaggi e le statistiche» dice Massimo Prearo, uno dei ricercatori che hanno lavorato al report, «ci aiutano a prendere le misure. E questi risultati lasciano pensare che, ancora oggi, il coming out e la visibilità delle persone LGBTQ+ nell’ambito delle relazioni personali, familiari o di amicizia e in un contesto come quello italiano, in cui il grado di accettazione dei diritti LGBTQ+ sembra non aver raggiunto una soglia consolidata, abbia un valore politico e trasformativo molto elevato, proprio perché espone le persone ai bisogni concreti della popolazione LGBTQ+ e alle questioni legate ai loro diritti». Il dato dice insomma a cosa porta la visibilità: «Mostra che se tu hai una persona LGBTQ+ vicina questo ti dà accesso a una visione materiale che altri non hanno, ti dà accesso alla concretezza dei bisogni, dei diritti, delle situazioni, dei percorsi. E trasforma il tuo punto di vista sul mondo».

Il report dice anche che quasi la metà del campione non ha avuto nella propria vita personale una persona dichiaratamente LGBTQ+, percentuale che supera il 60 per cento se la conoscenza riguarda l’ambito lavorativo. «Questi due dati», commenta Prearo, «suggeriscono che il grado di invisibilità delle persone LGBTQ+ nella società italiana è ancora piuttosto elevato, e che sul posto di lavoro le persone LGBTQ+ sono ancora più nascoste che altrove perché evidentemente il costo di dirsi apertamente LGBTQ+ è molto elevato».

Sono stati da poco pubblicati anche i dati della European LGBTQ+ Survey 2024 dell’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali, una ricerca realizzata nel 2023 a cui ha partecipato un campione di più di 100mila persone LGBTQ+ provenienti da 30 diversi paesi. L’indagine, dice Prearo, è importante non solo perché è molto ampia, ma soprattutto perché «si basa sull’autopercezione e sull’autodefinizione del proprio vissuto. Tutte le domande sono state cioè formulate nel senso della percezione che le persone hanno di sé e dell’esperienza sociale che fanno».

Tra i dati raccolti ce ne sono due particolarmente significativi per quanto riguarda l’Italia e la questione della visibilità: il grado di coming out delle persone LGBTQ+ e quanti pensano che il governo del paese in cui vivono porti avanti una lotta efficace ed effettiva contro l’intolleranza e il pregiudizio nei loro confronti. In Italia solo il 43 per cento delle persone LGBTQ+ dichiara di essere abbastanza o molto aperto rispetto alla propria identità LGBTQ+ (la media dei paesi UE è pari al 51 per cento). Questo significa che, in Italia, più di una persona su due non fa mai o quasi mai coming out.

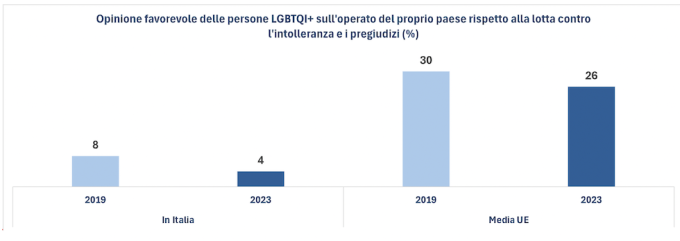

Inoltre in Italia, e il dato è molto significativo, circa il 96 per cento delle persone LGBTQ+ considera che il proprio paese non si impegni per nulla o quasi per nulla «in una lotta efficace ed effettiva contro l’intolleranza e il pregiudizio» nei confronti delle persone LGBTQ+. I dati italiani, rispetto alla precedente ricerca del 2019, sono peggiorati. In Italia, la percentuale di persone LGBTQ+ che hanno un’opinione positiva dell’operato del proprio paese in questo campo si è dimezzata, passando dall’8 al 4 per cento, a fronte di una media europea che passa dal 30 al 26 per cento.

Il 96 per cento significa che in Italia praticamente tutte le persone LGBTQ+ non si sentono pienamente cittadine e cittadini: «Quasi tutte pensano che non si faccia niente per favorire un ambiente meno ostile e meno violento e questo vuol dire che lo stato si dimentica di una fetta di popolazione. Il dato va di pari passo con quello del coming out: se si vive in un contesto sociale e politico in cui le istituzioni non lavorano contro pregiudizio e intolleranza possiamo ipotizzare che si sia anche meno ben disposti a dichiararsi perché si temono ripercussioni, perché si ha paura di quello che potrà succedere», dice Prearo. Le persone tendono insomma a non svelare la loro identità e quindi, di fatto, a condurre una doppia vita: «Ed è drammatico: a più di cinquant’anni dagli anni Settanta e dalla rivoluzione sessuale, quando si è un po’ scardinato il sistema oppressivo della sessualità, siamo ancora al punto che le persone si debbano nascondere».

Il posizionamento dell’Italia a livelli così bassi rispetto al grado di protezione giuridica e di riconoscimento delle persone LGBTQ+ trova riscontro nella decisione dell’attuale governo di non aderire alla dichiarazione del Consiglio dell’Unione Europea che intendeva impegnare gli stati membri ad adottare politiche e strategie nazionali di lotta contro le discriminazioni e di promozione dell’uguaglianza.

Per approfondire il rapporto alla politica delle persone LGBTQ+, questione su cui in Italia non sono mai state fatte ricerche, Prearo, con l’Università di Verona e in collaborazione con il Centro di ricerca PoliTeSse, espressamente dedicato agli studi di genere e femministi e alle teorie queer, ha annunciato il primo sondaggio nazionale su “Partecipazione, attitudini e opinioni politiche della popolazione LGBTQ+ in Italia”. Il questionario è indirizzato esclusivamente a persone LGBTQIA+ in età elettorale (cioè dai 18 anni compiuti) e c’è tempo fino a fine giugno per partecipare.