Natalia Ginzburg, Wittgenstein e le “parole-cadaveri”

«In un articolo pubblicato sull’“Unità” il 29 maggio 1989, Ginzburg cita Wittgenstein e fa una serie di esempi: da una parte ci sono “non vedente”, “non udente”, “anziano”, “colf”, “operatore ecologico”, “persona di colore”; dall’altra: “cieco”, “sordo”, “vecchio”, “donna di servizio”, “spazzino”, “negro”. Le prime sono parole-cadaveri, le seconde parole della realtà. Quell’articolo è stato usato più volte proprio dai critici del politicamente corretto. Ma la citazione è immaginaria»

Da che parte sarebbe stata Natalia Ginzburg in un dibattito sul politicamente corretto? Si sarebbe schierata, e come? Per esempio, se avesse assistito a un confronto televisivo come quello tra Vera Gheno ed Emanuele Trevi, che cosa avrebbe pensato? Impossibile rispondere, difficile immaginarla indifferente. Innanzitutto perché l’autrice di Lessico famigliare per qualche anno si occupò anche di tv, in particolare tra il 1975 e il 1979 scrisse per il Corriere della Sera e per la Stampa circa 140 articoli dedicati ai programmi trasmessi dalla Rai dell’epoca. Con un’idea precisa di televisione: un mezzo che per lei avrebbe dovuto essere pedagogico e invece le appariva come il regno «del falso, dei luoghi comuni e della fatuità», «strumento inutile, stupido e noioso». Per non parlare della cultura in televisione, che diventava inevitabilmente “consumo” e “falsificazione”.

La spettatrice e critica televisiva Natalia Ginzburg avrebbe visto in atto un qualche tipo di falsificazione nel confronto moderato da Gianrico Carofiglio su Rai 3? Da una parte una linguista che perora la causa di un linguaggio più ampio e propone di riformare alcune abitudini molto radicate; dall’altra uno scrittore in difesa del linguaggio così com’è, com’è sempre stato e in definitiva come ci pare, contro ogni pretesa di regolarlo o purificarlo. Lo avrebbe trovato pedagogico?

Di sicuro sarebbe stata interessata al tema. All’uso delle parole è dedicato un suo articolo che viene citato spesso quando si parla di politicamente corretto. Queste righe in particolare:

«Accade che la gente abbia un linguaggio suo, un linguaggio dove gli spazzini sono spazzini e i ciechi sono ciechi, e però trovi quotidianamente intorno a sé un linguaggio artificioso, e se apre un giornale non incontra il proprio linguaggio ma l’altro. Un linguaggio artificioso, cadaverico, fatto di quelle che Wittgenstein chiamava “le parole-cadaveri”. Per docilità, per ubbidienza – la gente è spesso ubbidiente e docile – ci si studia di adoperare quei cadaveri di parole quando si parla in pubblico o comunque a voce alta, e il nostro vero linguaggio lo conserviamo dentro di noi clandestino. Sembra un problema insignificante, ma non lo è. Si tratta invece d’un problema essenziale. Il linguaggio delle parole-cadaveri ha contribuito a creare una distanza incolmabile fra il vivo pensiero della gente e la società pubblica. Toccherebbe agli intellettuali sgombrare il suolo di tutte queste parole-cadaveri, seppellirle e fare in modo che sui giornali e nella vita pubblica riappaiano le parole della realtà».

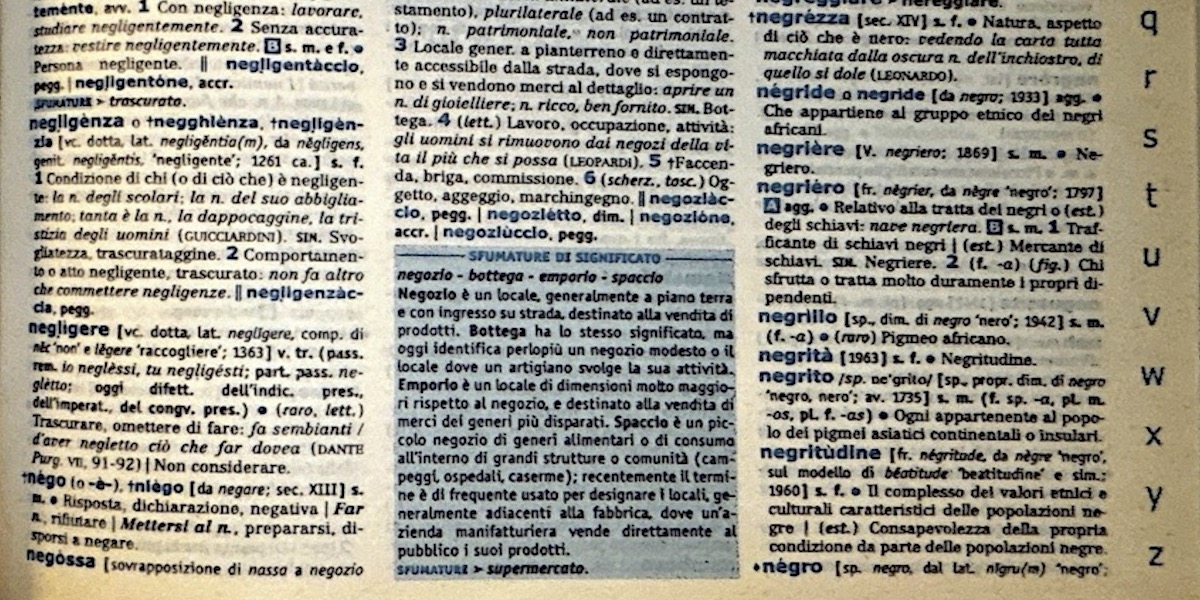

Sono frasi pubblicate per la prima volta sull’Unità del 29 maggio 1989 (l’articolo si trova anche nel volume che raccoglie i suoi scritti giornalistici di quel periodo, Non possiamo saperlo, a cura di Domenico Scarpa, Einaudi, 2001). Ginzburg fa una serie di esempi: da una parte ci sono “non vedente”, “non udente”, “anziano”, “colf”, “operatore ecologico”, “persona di colore”; dall’altra: “cieco”, “sordo”, “vecchio”, “donna di servizio”, “spazzino”, “negro”. Le prime sono parole-cadaveri, le seconde parole della realtà.

A leggere i due elenchi viene da pensare che l’articolo sia invecchiato male: chi dice oggi “negro”? Come potremmo considerarla nel 2024 una “parola della realtà”? È diventata invece, come scriveva Ludovica Lugli sul Post due anni fa, «una parola che non si scrive con leggerezza», riportando il dibattito nelle case editrici italiane su come usarla (e come no). In alcuni casi «il termine razzista con cui venivano descritte le persone nere» viene ancora usato, e anche difeso. Lo fa lo stesso Trevi nel suo intervento in Dilemmi, citando Il negro del Narcissus, «un capolavoro di Joseph Conrad, uno dei più grandi suoi libri», che oggi nessun editore sarebbe disposto a ripubblicare. Troviamo lo stesso esempio fatto da Trevi in un libro pubblicato nel 2024: Controvento di Matteo Salvini, in un capitolo dedicato al «bavaglio del politicamente corretto»:

«Eliminare i riferimenti politicamente scorretti (…) significa andare a toccare alcune tra le grandi opere d’arte della nostra modernità. Di questo passo censuriamo un classico come “Via col vento” del 1939 (lo hanno già fatto, ridoppiandolo) e i capolavori di Mark Twain; Joseph Conrad (“Il negro del narciso?” Il nero, semmai!). E, se tanto mi dà tanto, che ne facciamo dei teneri, innocentissimi Watussi, che i nostri genitori hanno ballato a lungo inserendo la monetina nel jukebox o con il 45 giri? Censuriamoli o, meglio, depuriamoli (“nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, ci sta un popolo…”). Ma il caro Vianello è in buonissima compagnia; con lui c’è uno scrittore come Miller (più di tre quarti di oggi non passerebbe alla dogana del politicamente corretto). Oggi tutto si censura. Tutto si banna. Come finirebbe Vasco Rossi, oggi, con la sua che parla di un “negro” che gli ha soffiato una “troia”? Stiamo realmente tornando ai tempi della Controriforma»

Salvini non arriva a usare Ginzburg a sostegno delle sue tesi, ma quell’articolo del 1989 negli ultimi anni è stato usato più volte proprio dai critici del politicamente corretto. Per esempio dal sociologo Luca Ricolfi in un saggio del 2022, La mutazione. Come le idee di sinistra sono migrate a destra. Ricolfi sostiene che a sinistra intellettuali e politici sarebbero passati dall’essere «libertari a censori». Una tendenza che Natalia Ginzburg avrebbe notato per prima. Scrive Ricolfi:

«In principio, cioè negli anni Settanta, il politicamente corretto era essenzialmente la politica degli eufemismi, che aveva provato a gettare un’ombra di negatività su parole come “negro”, “spazzino”, “cieco”, “sordo”, “bidello”, “donna di servizio”, “handicappato”, “nano”, “vecchio”. Tutte parole, fino ad allora, del tutto neutre (ricordate la canzone di Vianello I Watussi, “altissimi negri”?), tranquillamente usate dai nostri più grandi e impegnati scrittori, ma che nel tempo hanno acquisito, proprio grazie al diffondersi del politicamente corretto, una valenza negativa che prima non avevano (e che tuttora non hanno fra le persone semplici). Ingiungendo di usare termini “nero”, “operatore ecologico”, ”non vedente”, “non udente”, “collaboratore scolastico”, “colf”, “diversamente abile”, “persona di bassa statura”, “anziano” (e tralascio gli eufemismi più grotteschi, in cui gli americani sono specialisti), il politicamente corretto delle origini produceva già parecchi effetti negativi. Innanzitutto ipocrisia e sopraffazione nei confronti del comune sentire popolare».

Anche Ricolfi non si fa molti problemi nel menzionare un termine razzista e cita la stessa canzone citata da Salvini (stessi gusti musicali? Salvini lettore di Ricolfi?), a sostegno della sua tesi il sociologo riporta la citazione riportata sopra dall’articolo di Natalia Ginzburg.

A rileggere quelle righe c’è però qualcosa che non torna. Queste “parole-cadaveri”. Ginzburg attribuisce a Wittgenstein l’origine dell’espressione. E così a volte la locuzione viene attribuita direttamente all’autore del Tractatus logico-philosophicus, anche su riviste accademiche. Come diceva Wittgenstein. Ma quando? E dove? Siamo sicuri? È sufficiente fare una rapidissima ricerca sul sito The Ludwig Wittgenstein Project, un archivio online con tutti i testi di Wittgenstein in diverse lingue: Wittgenstein non ha mai usato l’espressione “parole-cadaveri”. Allora perché Natalia Ginzburg gliela attribuisce? Non è una citazione letterale, è una citazione immaginaria?

Ho chiesto a Domenico Scarpa, il curatore delle opere di Natalia Ginzburg per Einaudi. Scarpa conferma: in questo articolo l’autrice non sta citando Wittgenstein. Almeno non direttamente. L’ipotesi di Scarpa è che l’origine dell’espressione non sia in una delle opere dell’autore del Tractatus, ma in una biografia, quella scritta dal filosofo americano, e allievo di Wittgenstein, Norman Malcolm: Ludwig Wittgenstein. A Memoir (la prima edizione inglese è del 1958). Scrive Malcolm nelle primissime pagine del libro dedicato al maestro:

«Faceva lezione senza prepararsi e senza appunti. Mi disse una volta che aveva tentato di usare appunti, ma che era rimasto disgustato dal risultato; ne venivan fuori riflessioni “stantie”, o, come egli ebbe ad esprimersi con un altro amico, le parole sembravano “cadaveri”, quando incominciava a leggerle».

Secondo Scarpa Ginzburg avrebbe letto la traduzione italiana di quella biografia, pubblicata da Bompiani, la prima edizione era del 1964, una successiva del 1988, quindi uscita poco prima dell’uscita dell’articolo sull’Unità. Malcolm riferisce una frase che Wittgenstein avrebbe detto a una terza persona. Ginzburg si limita quindi a riportare e adattare una citazione di terza mano? In effetti questa citazione di Wittgenstein è un caso unico nelle opere della Ginzburg: in tutti i suoi scritti non troviamo un’altra menzione del filosofo austriaco (anche questo lo conferma Scarpa). Al massimo c’è qualche coincidenza: le traduzioni italiane di Wittgenstein vengono pubblicate da Einaudi, la casa editrice per cui Ginzburg lavorava. E la prima edizione del Tractatus esce nel 1964, a un anno di distanza da Lessico famigliare.

Eppure se cerchiamo accostamenti tra il linguistico e il necrologico nelle opere di Wittgenstein, qualcosa troviamo. Il filosofo parla infatti esplicitamente della vita e della morte non delle parole ma delle “proposizioni” tra gli appunti (risalenti al 1934-35) pubblicati nel cosiddetto Libro blu. Scrive Wittgenstein:

«La matematica non tratta di linee sopra un foglio. L’idea di Frege potrebbe esprimersi così: le proposizioni della matematica, se non fossero che meri complessi di linee, sarebbero morte e affatto irrilevanti, mentre invece è evidente che una specie di vita la hanno. E lo stesso, naturalmente, potrebbe dirsi di qualsiasi proposizione: senza un senso, o senza il pensiero, una proposizione sarebbe una cosa affatto morta e banale. E inoltre sembra chiaro che nessuna aggiunta di segni inorganici possa dare vita alla proposizione. Da tutto ciò discende la seguente conclusione: ciò, che si deve aggiungere ai segni morti per dare vita ad una proposizione, è qualcosa di immateriale, differente, per le sue proprietà, da tutti i meri segni. Ma se dovessimo nominare qualcosa che sia la vita del segno, dovremmo dire che ciò sia il suo uso».

I segni grafici, le linea sopra un foglio, non hanno senso – e non hanno neanche vita – se non nel loro uso. Wittgenstein parte da Gottlob Frege (logico matematico e padre fondatore della filosofia analitica) per arrivare alla tesi che si può semplificare nello slogan il significato è l’uso che sarà centrale nelle Ricerche filosofiche. La prima edizione italiana di Libro blu e Libro marrone viene pubblicata da Einaudi nel 1983, qualche anno prima dell’articolo delle parole-cadaveri. Ginzburg potrebbe averlo letto?

In effetti quel trattino in “parole-cadaveri” fa pensare a una traduzione dal tedesco filosofico. Se fosse così l’originale potrebbe essere “Leichenworte”. Ma anche di questo non troviamo traccia nelle opere di Wittgenstein. Curiosamente però questa parola composta occorre nelle opere di un altro filosofo austriaco: Fritz Mauthner. È una singolare coincidenza. Vissuto tra il 1849 e il 1923, Mauthner è stato per Wittgenstein un riferimento. Solo per fare due esempi: nel Tractatus Wittgenstein prende da Mauthner l’idea di “critica del linguaggio” e l’immagine della filosofia come scala di cui liberarsi dopo averla usata (in realtà questa immagine è molto più antica).

Scrive Mauthner in L’ateismo e la sua storia in Occidente (pubblicato tra il 1920 e il 1923):

«Noi ci chiamiamo, con un certo orgoglio, eredi dell’antichità, discendenti della civiltà greca, e usiamo – oggi quasi ancor più frequentemente che ai tempi del Rinascimento – termini artistici derivati dal greco. Nondimeno, il dogma dell’antichità classica ci trae in inganno: non v’è quesito, nel campo della teologia o delle scienze esatte, in cui il termine specifico, artefatto, non abbia conosciuto un totale mutamento semantico. Storiografia, energia, atomo, eccetera eccetera, sono invariati solo in apparenza, ma sono spesso cadaveri lessicali che ci si è dimenticati di sotterrare»

Le parole-cadaveri di Mauthner sembrano quasi zombie. Continuano a essere usate, ma in un senso diverso rispetto a quello originario. Sono morte e non lo sanno. È però difficile che Ginzburg abbia letto qualcosa di Mauthner, le cui opere sono state tradotte in italiano solo a partire dal 2008.

Lasciamo perdere il tedesco. Le “parole cadaveri” potrebbero arrivare da un’altra lingua. Magari il latino. In Agostino, per esempio, in un passo del De Trinitate (x, I, 2) troviamo una meditazione su un vocabolo morto, vocabulum emortuum. Supponiamo – dice Agostino – che qualcuno oda un segno sconosciuto, il suono di una parola di cui ignora il significato, per esempio la parola temetum (un termine desueto per vinum). Certamente, ignorando che cosa esso voglia dire, desidererà saperlo. Ma, per questo, è necessario che egli sappia che il suono che ha udito non è una vuota voce, il mero suono te-me-tum, ma un suono significante.

Per Agostino una parola è morta quando non viene usata più, un termine caduto in disuso si riduce a un mero suono, senza significato.

Ginzburg potrebbe aver letto questo brano di Agostino d’Ippona? Forse non direttamente? Potrebbe averlo trovato citato in un saggio di Giorgio Agamben, Pascoli e il pensiero della voce, uscito nel 1982 come prefazione all’edizione Feltrinelli del Fanciullino di Pascoli?

Tra l’altro anche il pensiero di Agostino ha influenzato Wittgenstein, e volendo si potrebbe sintetizzare la tesi sulle parole morte di Wittgenstein-Mauthner-Agostino: una parola è morta quando non viene usata, se cade in disuso, o viene usata in un senso lontano da quello originale.

Oppure l’origine di questa immagine è un’altra, più vicina anche geograficamente a Natalia Ginzburg. Forse arriva dalla filosofia italiana del primo Novecento. Per esempio a parlare del vocabolario come di un «museo di cadaveri imbalsamati» fu Antonio Gramsci, in un suo articolo pubblicato dall’Avanti il 4 gennaio 1917, nella rubrica Sotto la mole. È il resoconto di una mostra pittura, e Gramsci si serve della metafora per descrivere il carattere disorganico delle opere. Natalia Ginzburg non avrebbe potuto leggere l’articolo alla sua pubblicazione (era nata appena pochi mesi prima), ma il pezzo verrà raccolto poi nel volume degli Scritti 1915-1921 (pubblicati nel 1968 e nel 1976). L’immagine arriva a sua volta all’allora giovane giornalista dalla distinzione tra linguaggio e vocabolario fatta da Benedetto Croce, in particolare in un passo dell’Estetica, in cui il vocabolario è definito «cimitero di cadaveri più o meno abilmente imbalsamati».

Per capire che cosa intenda Croce bisogna fare riferimento alla sua teoria del linguaggio. Per Croce il vocabolario è sempre una raccolta di astrazioni, anche quando si sforza di tenere conto delle evoluzioni della lingua e dell’uso corrente. Quindi le parole del vocabolario sono morte perché astratte, rese cadaveri dai linguisti che le imbalsamano in una definizione. Bisogna tenere conto del fatto che la filosofia del linguaggio di Croce è davvero particolare: la sua tesi era che «la filosofia del linguaggio e la filosofia dell’arte sono la stessa cosa». Cioè: pittura, scultura, musica sono linguaggi, come la poesia, e tutto il linguaggio è poetico. Croce vede il linguaggio come una realtà vivente che fluisce di continuo, mentre tutte le norme grammaticali e in generale la linguistica sono costruzioni secondarie, precetti che derivano delle abitudini e degli ideali linguistici di un dato periodo, una «lingua dei linguisti». (Le tesi di Croce hanno lasciato sempre molto perplessi tutti gli altri filosofi del linguaggio: può anche essere vero che ci siano linguaggi che hanno una qualche qualità poetica, risulta difficile ridurre tutto il linguaggio alla poesia. Con il linguaggio facciamo molte cose, anche poesia, ma non solo poesia).

Abbiamo quindi un’altra tesi sulle parole-cadaveri. La possiamo attribuire a Croce (e forse anche a Gramsci): una parola è un cadavere se viene imbalsamata da un certo gruppo di esperti in una definizione che non ha nulla a che vedere con il suo ruolo nella vera lingua.

Ora, quale tesi sostiene Natalia Ginzburg? A rileggere l’articolo del 1989 si ha l’impressione che la sua descrizione delle parole-cadaveri sia più vicina a Croce che a Wittgenstein.

Non è solo una questione filologica, credo. Interpretarla in un senso o nell’altro ha le sue conseguenze se applichiamo la teoria al cosiddetto “politicamente corretto”. Una critica del politicamente corretto si può reggere sulla base di una teoria come quella di Croce: se partiamo da una contrapposizione tra una lingua morta e astratta dei linguisti e una lingua viva parlata, possiamo arrivare a sostenere che è assurdo pensare che ci sia qualcuno che possa imporre delle regole al linguaggio, nessuna autorità può decidere che cosa si deve dire o non si deve dire. (E poi Ginzburg scrive che «toccherebbe agli intellettuali» colmare la distanza tra il pensiero della gente e il dibattito pubblico: un’idea di intellettuale poco wittgensteiniana e molto gramsciana).

Una critica del politicamente corretto è più difficile da costruire invece se si parte dalle premesse di Wittgenstein: se parole come “non vedente” o “persona di colore” entrano nell’uso e nel linguaggio quotidiano – e di fatto così è stato – è difficile considerarle cadaveri. Le usiamo, sono vive. D’altra parte ci sono parole – come il termine che tutti consideriamo razzista – che invece quasi nessuno usa più in una normale conversazione, e viene quindi difficile considerarla tra le parole ancora in vita, “parole della realtà”.

In tutto ciò: Vera Gheno ed Emanuele Trevi dove stanno? Con Wittgenstein o con Croce?

C’è un ovvio punto in comune tra le due teorie: l’idea che il linguaggio sia una cosa viva. Cambia di continuo, non possiamo non riconoscerlo: le parole nascono crescono e muoiono. E su questo sarebbero d’accordo tutti: Wittgenstein, Mauthner, Agostino, Gramsci, Croce, la linguista, il premio Strega, lo spazzino e la colf. Perfino io. E la cosa non dovrebbe allarmarci: «La lingua è una specie di animale addormentato, quando sta bene», dice Trevi nel talk show. E Vera Gheno concorda, lo scrive anche nel suo ultimo libro, Grammamanti: «Non ci troviamo di fronte a un monolite immobile, ma a materia viva, mutevole e caleidoscopica, di cui non sapremo mai, per tutta la nostra vita, abbastanza».

Quello che sappiamo per certo è che il linguaggio di oggi non è lo stesso del 1989. E che non sarà lo stesso nel 2059. Come avrebbe commentato oggi Natalia Ginzburg le evoluzioni linguistiche degli ultimi trentacinque anni? Non possiamo saperlo. Possiamo chiedercelo – e mentre lo facciamo, magari, possiamo evitare di usare le sue parole come una citazione-cadavere.

– Ascolta anche: Dal linguaggio inclusivo al linguaggio ampio