Gli Stati Uniti non sono mai del tutto usciti dal “reaganismo”

A vent'anni dalla morte del presidente Repubblicano, pochi altri leader hanno mantenuto la stessa influenza, che da qualche tempo è insidiata dall'arrivo di Donald Trump

altre

foto

Sono passati vent’anni dalla sua morte, il 5 giugno 2004, e quasi 35 dalla fine del suo secondo mandato, ma Ronald Reagan resta un personaggio di riferimento nella politica statunitense. Reagan, che fu presidente con il Partito Repubblicano tra il 1981 e il 1989, è uno dei leader americani più influenti del Ventesimo secolo, e una delle figure più importanti per il Partito Repubblicano e il movimento conservatore americano. Nelle classifiche d’opinione sui “migliori e più influenti presidenti” della storia del paese è molto spesso ai primi posti, spinto soprattutto dagli intervistati conservatori, e con il passare degli anni il suo posizionamento è migliorato: in una classifica recente una serie di studiosi conservatori ha collocato la sua presidenza al quinto posto assoluto.

Al tempo stesso, l’eredità politica di Reagan è ancora contrastata. Anzitutto dai progressisti, che ne criticano le politiche neoliberiste di deregolamentazione dell’economia, tagli allo stato sociale e ortodossia di mercato.

Di recente, inoltre, perfino parte del movimento conservatore ha cominciato ad allontanarsi da Reagan. Se fino a una decina di anni fa la sua presidenza era ancora considerata uno dei momenti di maggior splendore del conservatorismo americano, l’arrivo di Donald Trump nella politica statunitense ha cambiato le cose: le sue politiche protezioniste e xenofobe sono da molti considerate l’opposto dello spirito del reaganismo.

Quando nel 1980 Reagan si candidò per la seconda volta alla presidenza (lo aveva già fatto nel 1976, ma aveva perso le primarie Repubblicane), gli Stati Uniti venivano da anni complessi: alta inflazione, disoccupazione e ridotta disponibilità di petrolio provocata dalla crisi del petrolio del 1973 avevano condizionato l’economia e la vita quotidiana; il rapimento di 53 cittadini americani in Iran e il fallimento dei tentativi di liberarli (la “crisi degli ostaggi” durò 444 giorni) avevano aumentato il senso di insicurezza della popolazione, oltre a compromettere la fiducia nel presidente Democratico Jimmy Carter.

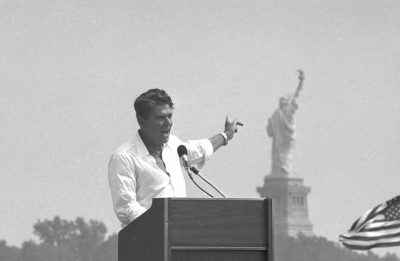

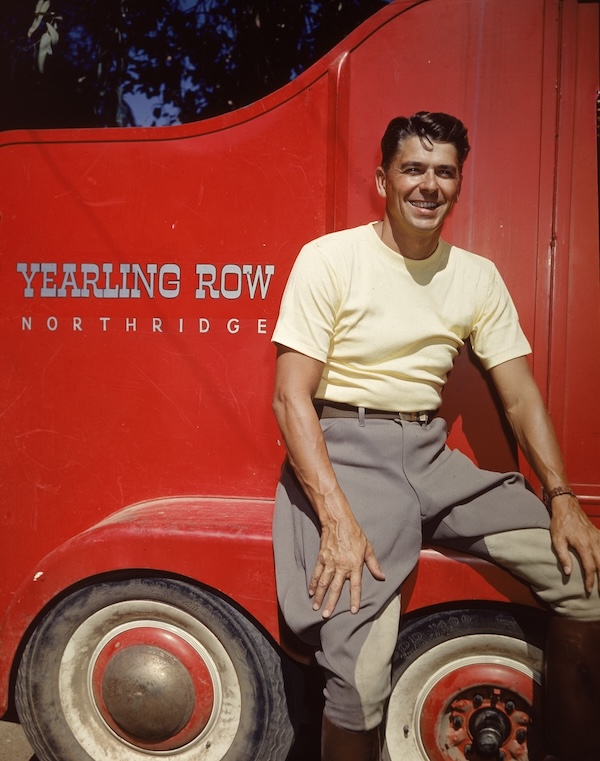

Ronald Reagan in California negli anni Sessanta (Hulton Archive/Getty Images)

Prima di entrare in politica, Reagan era stato un attore di Hollywood: tra il 1937 e il 1957 aveva recitato in 52 film, tra cui parecchi western e film di genere. Nel 1967 era stato eletto governatore della California: era una figura popolare e amata, e si presentò come espressione del “sogno americano” e del recupero della fiducia in un futuro di successi.

Vinse le elezioni del 1980 con un programma incentrato su riduzione delle tasse, lotta al comunismo sovietico e aumento degli strumenti di difesa nazionale. Il taglio delle tasse fu accompagnato da una riduzione consistente dei programmi di assistenza sociale: alla base c’erano ragioni economiche (ridurre il deficit dello stato), ma anche politiche. Reagan introdusse con forza concetti che oggi la destra americana rivendica ed estremizza, fra cui la necessità di ridurre al minimo gli interventi dello stato, diventati secondo lui «non necessari e eccessivi». Già nel discorso d’insediamento pronunciò una frase destinata a diventare un simbolo del neoliberismo economico: «Nell’attuale crisi, il governo non è la soluzione ai nostri problemi, il governo è il problema».

L’attacco ai programmi di assistenza sociale fu costante, in base al principio che creavano storture e dipendenza da parte delle classi più povere nei confronti dello stato: i critici in anni successivi hanno sostenuto che la visione reaganiana contribuì a far passare l’idea che la «povertà fosse un fallimento morale e che il welfare sociale fosse una calamita per gli americani criminali, falliti e indolenti».

Durante la presidenza Reagan diminuirono l’inflazione e la disoccupazione, mentre la riduzione degli interventi economici dello stato non portò a un miglioramento dei conti. Le entrate garantite dalle tasse erano diminuite, mentre era aumentata molto la spesa in armamenti, compreso un ambizioso e mai completato progetto di “scudo spaziale”, un programma militare da 44 miliardi di dollari che avrebbe dovuto proteggere gli Stati Uniti da un attacco missilistico sovietico.

Il programma era un riflesso di un atteggiamento inizialmente molto aggressivo nella contrapposizione all’Unione Sovietica, che prese forma in politica estera nella cosiddetta “dottrina Reagan”. Prevedeva un sostegno attivo dei movimenti anticomunisti nel mondo e portò a interventi indiretti, segreti e controversi in Angola, Afghanistan, Nicaragua, Polonia e in supporto all’Iraq nella guerra con l’Iran, nonché all’invasione di Grenada, nel mar dei Caraibi. In quel periodo l’Unione Sovietica entrò nella sua crisi finale, che portò poi alla sua disgregazione negli anni Novanta. Secondo alcuni studiosi, la politica estera estremamente aggressiva di Reagan contribuì a mettere sotto pressione la leadership sovietica, e a renderne più rapido il declino.

Nel suo secondo mandato, dopo una delle vittorie elettorali più larghe di sempre, Reagan cambiò radicalmente approccio riguardo alla corsa agli armamenti, tagliando gli investimenti e firmando i primi trattati con l’URSS di riduzione degli arsenali nucleari.

Ronald Reagan e Michail Gorbaciov durante la firma del trattato INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) alla Casa Bianca, 8 dicembre 1987 (AP Photo/Bob Daugherty)

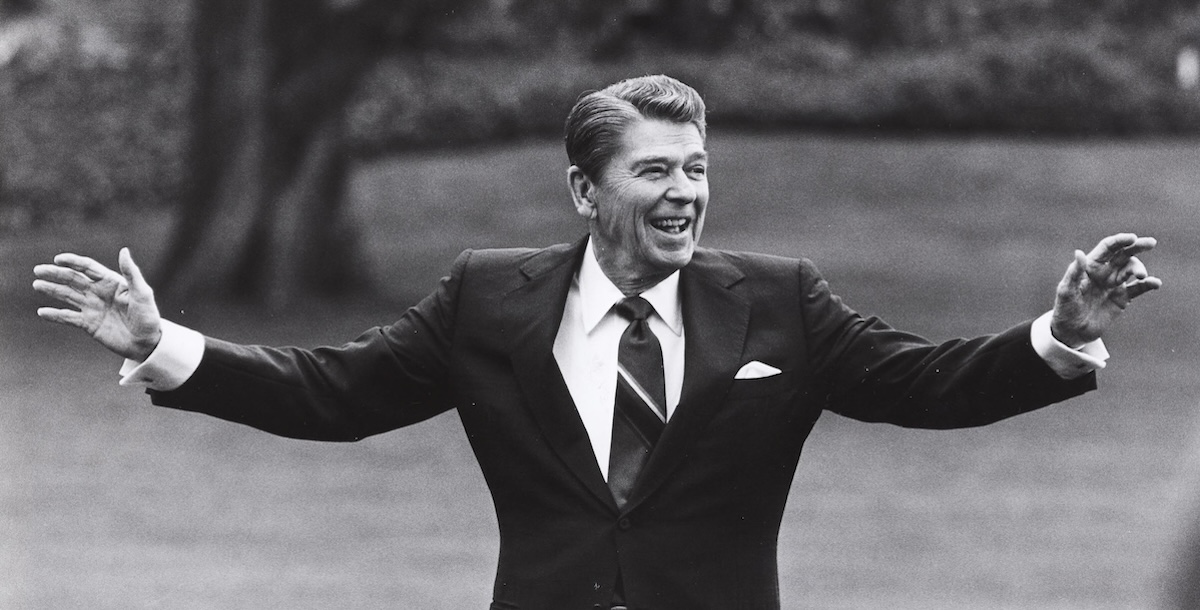

Anche in questo contesto, alcuni suoi discorsi divennero celebri, come quello davanti alla porta di Brandeburgo, a Berlino: «Mr. Gorbaciov, tear down this wall!» («Gorbaciov, butti giù questo muro!»). Le qualità di oratore e la capacità di affascinare e confortare nei momenti difficili (come dopo l’esplosione dello Space Shuttle nel 1986) sono state un punto di forza di Reagan, che gli ha permesso anche di superare tutto sommato indenne crisi, decisioni contrastate o errate, problemi e scandali, come quello “Iran-Contra” (nel 1985 si scoprì che il governo degli Stati Uniti vendeva armi all’Iran ottenendo denaro che finanziava i guerriglieri del Nicaragua), o la risposta tardiva e inefficace alla diffusione dell’AIDS.

Ma Reagan fu soprattutto capace, in otto anni di pace (l’esercito americano non partecipò ufficialmente ad alcuna guerra), di restituire fiducia e sicurezza all’elettorato, confermata da un altissimo livello di popolarità personale. Da un punto di vista politico, riportò il conservatorismo più di destra nel partito Repubblicano, che si era portato su posizioni più di centro dopo la sconfitta nel 1964 di Barry Goldwater, candidato che si era detto contrario alla fine della segregazione razziale. Affrontò con un approccio religioso e tradizionalista le questioni legate alla famiglia e ai diritti della sfera sessuale e riproduttiva, e dichiarò una “guerra alla droga” che colpevolizzava anche il solo consumo, con risultati molto limitati.

Fu anche il primo presidente a sopravvivere a un attentato e al tempo era il più vecchio a essere stato eletto presidente (a 69 anni), poi sarebbe stato superato in anni recenti da Donald Trump e Joe Biden. Lasciò la presidenza a 77 anni, e la successiva malattia (gli fu diagnosticato l’Alzheimer nel 1995) di fatto lo escluse presto dalla vita pubblica.

– Leggi anche: Nancy Reagan, che ha cambiato le first lady