La bomba di piazza della Loggia raccontata da chi l’ha vissuta

Manlio Milani e altri testimoni di quel 28 maggio 1974 spiegano cosa fu l'attentato in cui morirono otto persone, e cosa significa ancora oggi per la città di Brescia

di Laura Fasani

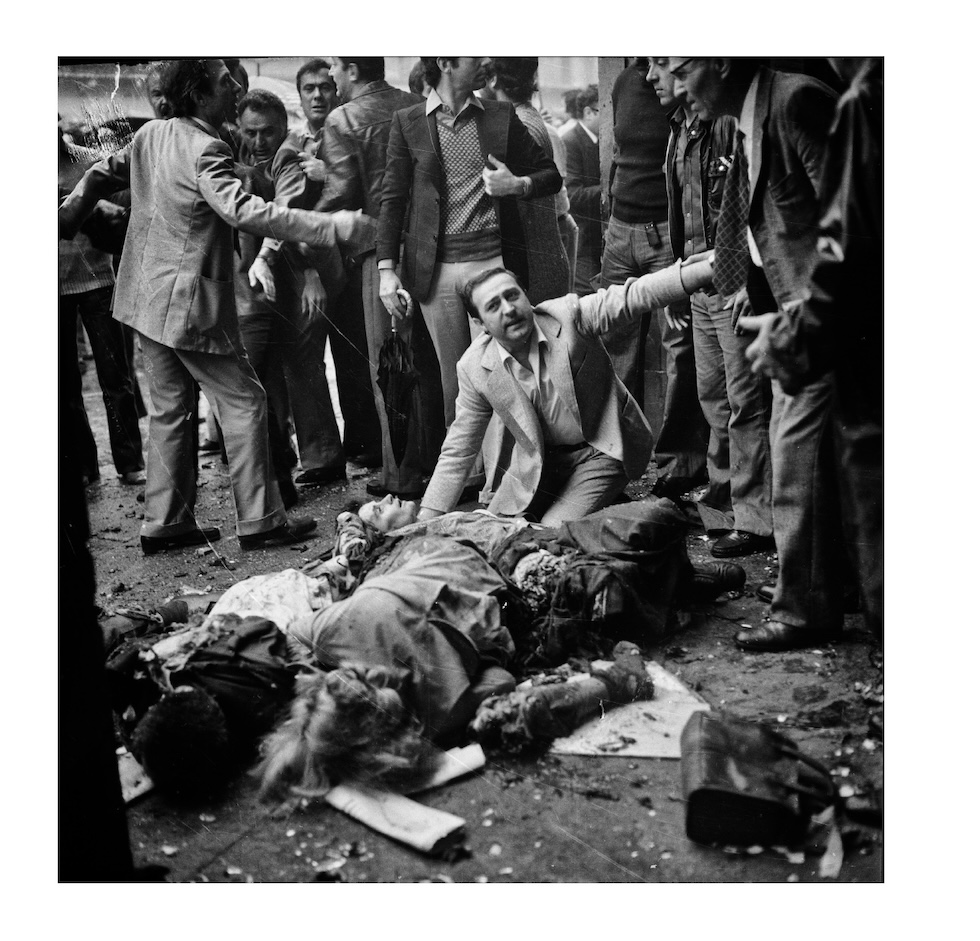

Il momento dello scoppio della bomba © Silvano Cinelli, Archivio Storico Silvano Cinelli

Attenzione, le immagini in questo articolo possono risultare impressionanti.

Ogni 28 maggio Mario Margotti esce di casa presto per arrivare in via Beccaria, a Brescia, e salire i 54 gradini che lo portano all’orologio astrario di piazza della Loggia, in cima ai portici. Quando scoccano le 10:12 è lui che, da dieci anni, fa suonare la campana che sovrasta la piazza scandendo otto rintocchi: uno per ogni persona uccisa dalla bomba che cinquant’anni fa esplose a quell’ora venti metri più sotto, in un cestino dei rifiuti. Altre 102 persone rimasero ferite.

È un rito che si ripete a ogni commemorazione della strage di piazza della Loggia a Brescia, avvenuta il 28 maggio 1974. Quest’anno alla celebrazione dell’anniversario ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per la seconda volta da quando è in carica (la prima fu il 6 settembre 2016) ha reso omaggio alla stele con i nomi delle vittime: Giulietta Banzi, Livia Bottardi, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti e Vittorio Zambarda. La targa è collocata nel punto dove esplose la bomba, a fianco del pilastro che non è stato restaurato del tutto: su un lato, in basso, è stato lasciato lo squarcio per ricordare a chiunque passi sotto i portici di piazza della Loggia cosa accadde lì.

Il documento da cui fu riconosciuto Bartolomeo Talenti, operaio di 56 anni. © Silvano Cinelli, Archivio Storico Silvano Cinelli

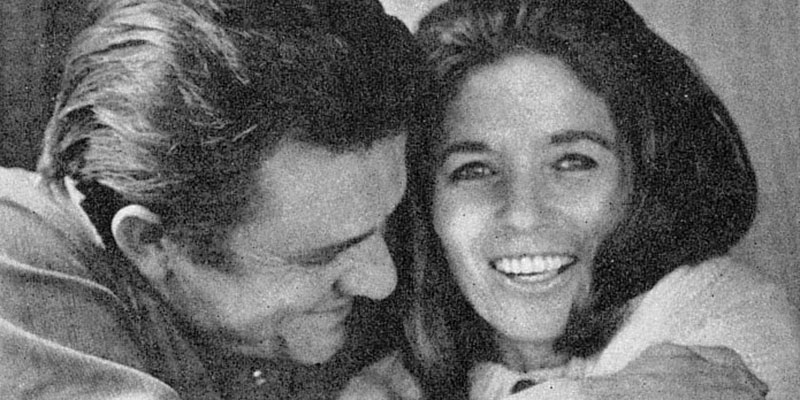

Cinquant’anni fa un uomo venne fotografato vicino a quel pilastro negli istanti immediatamente successivi allo scoppio della bomba. Indossava una giacca e una camicia ed era circondato da altri uomini. Nella foto uno di loro gli stringe la mano sinistra. Lui, invece, è inginocchiato a terra davanti ai corpi dilaniati di tre persone. L’uomo è Manlio Milani, che nel 1974 aveva 36 anni. Una delle persone a terra è sua moglie, Livia Bottardi, uccisa a 31 anni dalla bomba. Erano andati in manifestazione insieme e solo pochi minuti prima dell’esplosione si erano separati perché Milani era stato fermato da un conoscente. Bottardi invece aveva proseguito e raggiunto alcuni amici sotto i portici, vicino al cestino dove era stata piazzata la bomba.

Manlio Milani, presidente di Casa della Memoria di Brescia. (Laura Fasani/il Post)

Dal 28 maggio 1974 Milani dedica la sua vita a ricostruire cosa fu quella strage neofascista. Per decenni ha partecipato a ogni udienza dei processi, che non sono ancora finiti, ed è diventato prima il referente dell’Associazione familiari caduti strage di Piazza Loggia, poi di Casa della Memoria, centro di documentazione sulla strage e la violenza terroristica, che ha fondato nel 2000 insieme al comune e alla provincia di Brescia.

Quando parla di piazza della Loggia Milani ricorda innanzitutto che chi partecipò alla manifestazione quel giorno lo fece «consapevole di stare operando una scelta in difesa della nostra democrazia». La manifestazione era stata indetta infatti dai sindacati e dal Comitato unitario permanente antifascista in seguito alla morte di Silvio Ferrari, un giovane neofascista bresciano. Il 19 maggio Ferrari trasportò un’ingente quantità di esplosivo sul pianale della sua Vespa. Arrivato in piazza Mercato, le sostanze esplosero prima del previsto e lui saltò in aria insieme alla Vespa.

La sua morte fu l’ultimo episodio di una serie di atti violenti avvenuti nei mesi precedenti. La strage di piazza della Loggia avvenne infatti in anni che generalmente vengono associati alla cosiddetta “strategia della tensione”, cioè, semplificando molto, un tentativo di scongiurare con la violenza una trasformazione del contesto politico in senso progressista, portato avanti in maniera opaca e non sempre coordinata da vari settori dello Stato.

Per Milani, al tempo operaio iscritto alla CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), e Livia Bottardi, insegnante di lettere alle medie attiva nel sindacato, partecipare al corteo del 28 maggio 1974 fu una cosa spontanea. «Avevamo le stesse idee politiche», dice Milani. Si erano conosciuti anni prima sul treno di ritorno da Milano, dove avevano scoperto che entrambi frequentavano lo stesso circolo culturale intitolato al filosofo Antonio Banfi. Si erano sposati nel 1965.

Milani racconta che già nel pomeriggio del 28 maggio 1974, quando tornò in piazza della Loggia dopo essere stato in obitorio, si convinse che la morte di sua moglie non potesse essere ricordata solo come una tragedia personale. «Molte persone che erano in piazza, soprattutto donne, mi avevano riconosciuto e mi ripeterono che la bomba non aveva colpito solo me, ma tutti», dice.

Feriti in attesa dei soccorsi © Silvano Cinelli, Archivio Storico Silvano Cinelli

Alfredo Bazoli aveva quattro anni e mezzo quando sua madre, Giulietta Banzi, fu uccisa dalla bomba. Non ha quindi ricordi precisi di lei, la conosce soprattutto per quello che gli fu raccontato in seguito: «Era una donna intelligente, con gran senso dell’umorismo, anticonformista e per questo amata dai suoi studenti, appassionata delle lotte civili». Giulietta Banzi insegnava francese al liceo classico Arnaldo di Brescia; aveva 35 anni, era sposata con Luigi Bazoli e aveva tre figli, Beatrice, Guido e Alfredo. Fu tra le fondatrici della CGIL Scuola, poi si iscrisse al gruppo di estrema sinistra Avanguardia Operaia. Per Alfredo Bazoli, oggi avvocato e senatore del Partito Democratico, la strage di piazza della Loggia è innanzitutto un «buco nero da cui ho cercato di non farmi avviluppare. Noi figli abbiamo dovuto fare i conti inevitabilmente con una vicenda in cui gli aspetti personali sono sempre stati legati alla dimensione pubblica, il che ha reso molto più difficile affrontare il lutto».

Un poliziotto soccorre i feriti © Silvano Cinelli, Archivio Storico Silvano Cinelli

Bazoli ha partecipato raramente di persona alle udienze su piazza della Loggia, ma ha studiato le carte processuali e in questi mesi sta seguendo l’ultimo filone di indagine, in cui sono imputati Marco Toffaloni e Roberto Zorzi, neofascisti veronesi legati all’organizzazione estremista Ordine Nuovo. Sono accusati di essere stati gli esecutori materiali della strage. «Questo processo potrebbe aggiungere dettagli molto importanti. Per anni la verità non è venuta a galla anche perché i servizi segreti, pur informati, non avvisarono nessuno», dice Bazoli. «Mancano però alcuni tasselli che permettano di accertare tutte le responsabilità individuali di un evento che ha condizionato la storia della nostra democrazia, rivelando con più chiarezza il ruolo che hanno avuto i poteri più occulti».

In questo senso, una tra le prime e più evidenti circostanze sospette del 28 maggio 1974 fu l’ordine di ripulire la piazza, impartito poco dopo l’esplosione dal vicequestore di Brescia, Aniello Damare. Insieme al sangue delle vittime, gli idranti dei vigili del fuoco spazzarono via anche tracce di esplosivo, possibili indizi e reperti prima che i magistrati o i periti avessero effettuato un rilievo.

Nei giorni successivi alla strage, molte fabbriche bresciane vennero occupate e piazza della Loggia fu occupata dai cittadini e dai sindacati, che organizzarono anche un servizio d’ordine durato fino al giorno dei funerali. Il 31 maggio oltre 500mila persone parteciparono al funerale di sei delle otto vittime della strage (due morirono in ospedale pochi giorni dopo a causa delle ferite riportate): «C’era dolore, ma anche rabbia. Il presidente della Repubblica Giovanni Leone e il presidente del Consiglio Mariano Rumor furono fischiati dalla folla: i rappresentanti dello Stato non erano stati in grado, o non avevano voluto, ancora una volta, impedire una nuova strage», dice Milani.

I filmati di quel giorno, insieme a fotografie, manifesti, libri e copie degli atti dei processi contenuti in centinaia di faldoni sono conservati nell’immenso archivio consultabile di Casa della Memoria. In un contributo all’interno del libro La strategia della tensione tra piazza Fontana e l’Italicus, pubblicato nel 2022, lo storico Rolando Anni ha descritto i diversi tipi di documenti presenti nell’archivio: i fondi più rilevanti sono dedicati alle stragi di piazza della Loggia e piazza Fontana a Milano nel 1969, e contengono tra le altre cose centinaia di DVD con le registrazioni video dei dibattimenti dei processi, nastri audio tra cui quello originale del 28 maggio 1974, articoli di giornale, fotografie.

Nelle ultime settimane a Brescia sono state allestite alcune mostre in vista del cinquantesimo anniversario della strage, in cui sono stati esposti materiali finora inediti. Una delle più interessanti è quella con le fotografie di Silvano Cinelli al Museo Nazionale della Fotografia, in contrada del Carmine: Cinelli fu l’unico, tra i fotografi bresciani in piazza professionali e amatoriali, a riprendere lo scoppio della bomba.

In quel momento si trovava in piedi sul furgone dei sindacati, a fianco del palco esattamente dall’altro lato rispetto ai portici dove c’era il cestino dei rifiuti che conteneva la bomba. Le foto di Cinelli sono crude, scattate con una Hasselblad e una Leica, in cui si vedono i cadaveri e i feriti portati via sulle barelle o tra le braccia di qualcuno. È sua anche la fotografia che ritrae Manlio Milani a terra vicino al corpo della moglie Livia Bottardi.

«Sono immagini scattate con una grande agitazione addosso, infatti alcune sono leggermente mosse e si vedono i segni delle pinze usate durante la fase di sviluppo. Non sono errori normali, mio padre era un professionista. Quel giorno però era inevitabilmente sotto shock», dice Carla Cinelli, figlia di Silvano.

Manlio Milani chiede aiuto per la moglie colpita mortalmente. © Silvano Cinelli, Archivio Storico Silvano Cinelli

Cinelli spiega che molti scatti del padre non sono mai stati pubblicati dai giornali perché troppo cruenti. «Io credo però che debbano essere visti perché una fotografia senza morti dà l’idea di cosa è successo, ma non ti trasmette davvero l’orrore che servirebbe a farne comprendere appieno la gravità e a scuotere le coscienze». Con questo intento anche altri fotografi hanno deciso di pubblicare di recente immagini tenute per decenni in archivio. Pietro Gino Barbieri, al tempo studente di medicina, ha esposto fotografie di piazza della Loggia ripresa dall’alto, scattate dalla casa di un fiorista che lo aveva accolto la mattina della strage, in cui si vede l’arrivo delle prime ambulanze. Ce ne sono alcune che ritraggono il corpo senza gambe di Alberto Trebeschi, prima che venisse coperto da una bandiera dei sindacati. «Me lo ritrovai di fronte dopo lo scoppio. Ero sconvolto e scattai senza pensarci, con la mano che mi tremava. Il giorno dopo appesi quelle foto nell’aula magna della facoltà, le videro tutti gli studenti», dice Barbieri.

Funerali delle vittime della strage di piazza della Loggia, Brescia, 31 maggio 1974. © Gabriele Chiesa

Il fatto che tante persone abbiano deciso di esporre ora fotografie mai pubblicate prima e di raccontare i loro ricordi della strage di piazza della Loggia è legato, secondo il fotografo bresciano Gabriele Chiesa, alla lunghissima vicenda processuale: «I due processi a Zorzi e Toffaloni hanno riaperto una ferita mai davvero chiusa. Piazza della Loggia è ancora qualcosa che la città non può lasciarsi alle spalle». Per Alfredo Bazoli non è più una questione di tempo, anche se i ricordi sbiadiscono con gli anni. La città, dice Bazoli, continua a partecipare alle commemorazioni della strage di piazza della Loggia perché ormai «fa parte della sua memoria civile. È un evento del suo DNA, che l’ha formata per com’è ora».