Il Giro d’Italia che fu deciso da una “fuga bidone”

Settant'anni fa un corridore poco noto e per nulla temuto guadagnò mezz’ora di vantaggio sul resto del gruppo e conservò quel vantaggio fino alla fine, per una delle vittorie più impreviste della storia del ciclismo

Il Giro d’Italia appena concluso è stato vinto, come da previsioni, dallo sloveno Tadej Pogačar, grande favorito da mesi e vincitore di sei tappe. Nella storia del Giro d’Italia – che nei suoi primi anni era una corsa solo a punti anziché a tempo – solo poche volte è successo che il vincitore della classifica generale avesse così tanto vantaggio sul secondo: una di queste fu nel Giro d’Italia del 1954, quando il primo finì la corsa con 24 minuti e 16 secondi di vantaggio sul secondo. A differenza di quest’anno a vincere nel 1954 non fu però uno dei grandi favoriti (tra loro c’era Fausto Coppi) bensì Carlo Clerici, un semplice gregario svizzero che a inizio corsa nessuno avrebbe mai dato per favorito, e che il 27 maggio del 1954, settant’anni fa oggi, azzeccò una fuga rimasta nella storia del ciclismo. Una fuga che col tempo si è affermata come epitome della cosiddetta “fuga bidone”: una fuga che parte come tante altre, con qualche speranza e senza troppe pretese, e che solo col senno di poi si rivela determinante per la classifica finale.

Non è chiaro chi, quando e perché iniziò a parlare di “fuga bidone”: successe già prima del 1954, ma di certo il concetto di “fuga-bidone” (all’inizio scritta così, col trattino) si affermò soprattutto dopo la fuga di Clerici. Nemmeno c’è accordo sul tipo di bidone a cui si fa riferimento: è bidone la fuga, in quanto truffaldina nel suo “tirare un bidone” al resto del gruppo? O invece è una fuga bidone poiché fatta da cosiddetti “bidoni”, nel senso di atleti meno forti di quelli che inseguono?

Prima del suo inizio, sembrava facile prevedere che quel Giro sarebbe stato un’avvincente sfida a due tra Coppi, vincitore l’anno prima grazie a un grande attacco durante la Bolzano-Bormio, nel primo transito del Giro sul Passo dello Stelvio, e lo svizzero Hugo Koblet. Di sei anni più giovane rispetto all’ormai trentaquattrenne Coppi, nel Giro del 1953 Koblet era stato in testa alla classifica generale fino a due tappe dal termine, quando proprio sullo Stelvio Coppi era riuscito a ribaltare la situazione.

Coppi aveva già ottenuto la maggior parte delle sue vittorie e già era “il campionissimo”, uno di cui dopo avergli pedalato accanto un giovane corridore disse che «pedalava sull’aria» e che vederlo era come «vedere il sole pedalare seduto su una bicicletta». Però gli anni passavano (aveva 35 anni) e gli acciacchi aumentavano, e Coppi stesso già dopo la vittoria del 1953 aveva detto, per poi cambiare evidentemente idea, che i successivi Giri li avrebbe fatti «in automobile». Koblet era invece il nuovo che avanzava: in Italia era soprannominato il “falco biondo” mentre per i francofoni era il pédaleur de charme (“il pedalatore affascinante”). Le cronache di allora lo presentavano come «un asso, un uomo in smaglianti condizioni di forma e con l’incalcolabile vantaggio della giovinezza».

A voler proprio cercare altri possibili pretendenti, si finiva soprattutto su Fiorenzo Magni, noto come “terzo uomo” perché già quel ruolo da terzo incomodo lo aveva avuto negli anni delle più intense sfide tra Coppi e Bartali. Anche Magni però ormai aveva 34 anni: troppi già allora e persino per uno forte come lui.

E poi c’era Carlo Clerici. Nato a Zurigo nel 1929 Clerici aveva madre svizzera, padre e passaporto italiani. Il padre era arrivato in Svizzera dopo la guerra e il fascismo, durante la quale aveva passato un periodo al confino a Lipari, e Carlo s’era dato al ciclismo dopo essersi avvicinato alle biciclette lavorando in un’officina. Nel 1951 aveva vinto la sua prima corsa, il Giro dei Quattro Cantoni, e per il resto aveva centrato alcuni discreti piazzamenti e qualche vittoria minore.

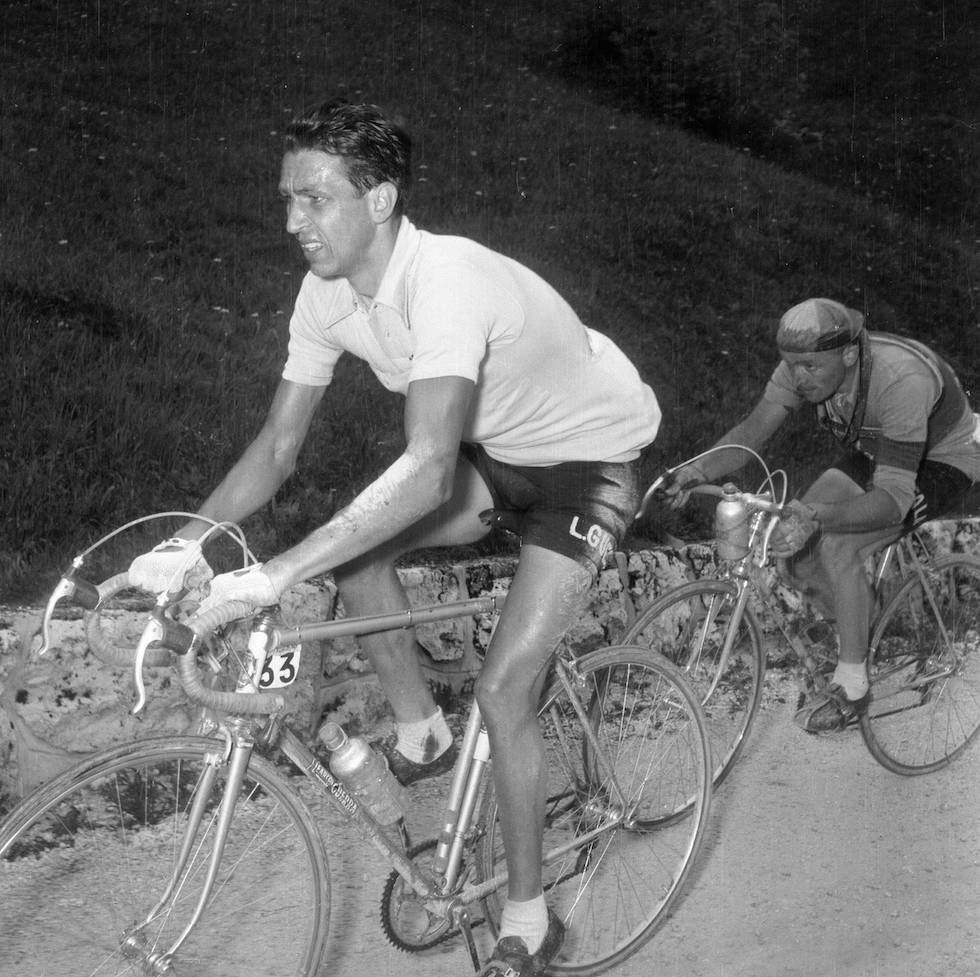

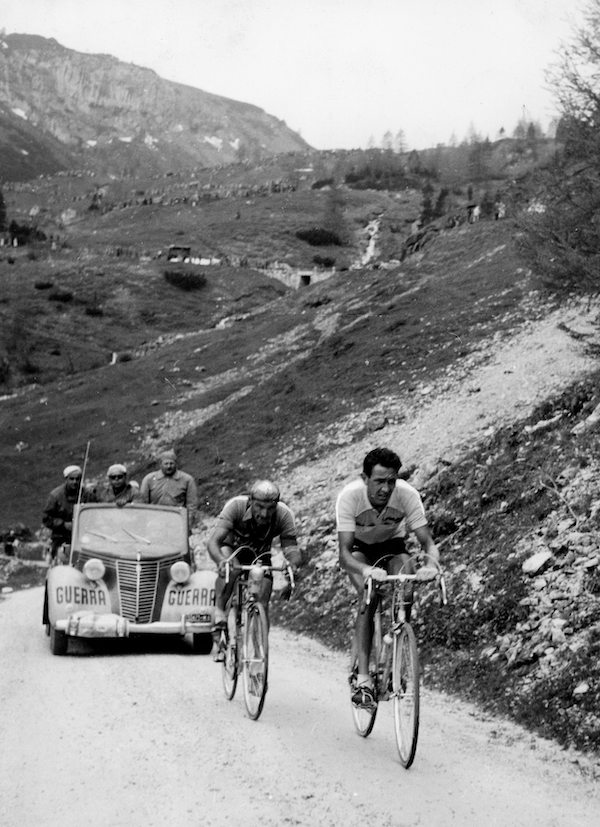

Clerici durante il Giro del 1954 (Ansa/Farabolafoto)

Più che per i suoi risultati, nel 1953 Clerici si era fatto notare per una questione di alleanze non dichiarate che riguardava lui, la Svizzera e Koblet. In quegli anni al Giro d’Italia gli italiani correvano in squadre sponsorizzate (la Bianchi, la Atala, la Legnano) e gli stranieri in squadre in cui erano divisi per nazionalità. Da italiano Clerici correva nella Welter, e però, da persona nata e cresciuta in Svizzera, finì per aiutare e supportare il connazionale e concittadino Koblet, cosa che portò a forti critiche verso Clerici e al suo successivo ritiro da quel Giro. Clerici, forse per ripicca e comunque con un gesto che di certo non giocò a favore della sua innocenza, decise a quel punto di cambiare nazionalità. Ritiratosi da italiano dal Giro del 1953, a quello del 1954 si ripresentò da svizzero, come compagno di squadra di Koblet, e come uno dei gregari che avrebbero dovuto aiutarlo a vincere quella corsa, o che tuttalpiù avrebbero dovuto aiutare Fritz Schär, un altro svizzero con qualche possibilità di giocarsi la vittoria finale.

Il Giro del 1954, disegnato per essere intenso e provante come piaceva a Coppi, era (e ancora rimane) il più lungo di sempre: 4.337 chilometri attraverso gli Appennini e fino alle Alpi, con partenza da Palermo e arrivo al Velodromo Vigorelli di Milano. Cominciò con una cronometro a squadre: la Bianchi andò più veloce di tutti e Coppi vestì da subito la maglia rosa che viene data di volta in volta al leader della classifica durante il Giro. Già nella seconda tappa, la Palermo-Taormina, Coppi ebbe però “problemi addominali”, causati da quella che si racconta fu un’indigestione di pesce (qualcuno parla di cozze e qualcun altro di ostriche, sintomo di una certa vaghezza dell’aneddoto). Quel che è certo è che quel giorno Coppi perse alcuni minuti da Koblet e perse anche il primo posto della classifica generale di una corsa che nei giorni successivi fu presentata dal cinegiornale Settimana Incom come «un Giro in cui gli assi dormono».

Il 27 maggio nella sesta tappa – 252 chilometri tra gli Appennini, da Napoli a L’Aquila – ci fu una fuga che iniziò a cinque e finì con un arrivo in volata a due: uno era Nino Assirelli, già protagonista di una lunghissima fuga l’anno prima; l’altro era Clerici, che vinse dopo oltre 220 chilometri in fuga. Il gruppo con i corridori più forti arrivò più di mezz’ora dopo, fischiato dal pubblico.

Visto che le classifiche generali delle corse a tappe si fanno cumulando il tempo ottenuto in tutte le tappe dai corridori, quello fu uno di quei casi in cui i corridori in fuga guadagnarono e conservarono il loro grande vantaggio perché chi avrebbe dovuto inseguirli non li temeva o non riusciva a mettersi d’accordo su chi dovesse organizzare l’inseguimento, e contava perlopiù sul fatto che i componenti della fuga non fossero abbastanza forti da poter conservare nelle tappe successive i minuti di vantaggio guadagnati quel giorno. Succedeva già prima di quella volta e succede ancora oggi: quasi sempre “il gruppo” – un’entità collettiva formata da decine di corridori più o meno forti o in forma, appartenenti a tante squadre diverse ognuna con i suoi piani e interessi – fa i conti come si deve e col senno di poi dimostra di aver avuto ragione. Quasi sempre.

Il giorno dopo quella fuga i giornali elogiarono infatti Clerici, che dopo quella tappa vestì la maglia rosa, e criticarono la placidità del gruppo inseguitore o spiegarono perché Coppi e Koblet avessero lasciato fare ai fuggitivi: Coppi forse ancora non era al meglio; per Koblet non aveva senso inseguire un compagno di squadra. Ma nonostante Clerici avesse guadagnato decine di minuti di vantaggio su Coppi e Koblet, nessuno vide in lui un serio contendente per la vittoria finale. Mancavano le Alpi, lì si sarebbe davvero decisa la corsa.

Clerici durante il Giro d’Italia del 1954

Mentre il Giro risaliva l’Italia, Clerici perse giusto pochi minuti da Coppi e da Koblet, che nelle successive tappe scelse di non attaccare apertamente il compagno e che anzi finì per esserne gregario ed aiutante, e l’11 giugno, a due giorni dalla fine del Giro, aveva ancora 26 minuti di vantaggio su Koblet e oltre 30 su Coppi.

Restava però la penultima tappa, con la salita verso gli oltre duemila metri del Passo del Bernina, che prometteva di essere per il Giro del 1954 quello che lo Stelvio era stato per il Giro del 1953. Mezz’ora di svantaggio era tanto anche per Coppi, ma Coppi aveva già dimostrato di saper fare anche l’improbabile. Successe però che il gruppo, su pressione di alcuni suoi esponenti più importanti, decise di fare quello che fu definito “sciopero bianco” contro gli organizzatori della corsa, a quanto pare per questioni perlopiù economiche. E nessun ciclista, nemmeno il più forte, può fare a meno del gruppo, dove i gregari sono fondamentali tra le altre cose per proteggere dal vento i leader della classifica e se serve si mettono in testa a “tirare”, cioè vanno a turno nelle prime posizioni del gruppo e stabiliscono un’andatura alta, facendo più fatica degli altri proprio per il vento che prendono in faccia (“tirare” può servire anche per evitare che qualcuno tenti una fuga, o per recuperare ciclisti già in fuga, che da soli fanno più fatica a mantenere un certo passo).

Di fatto sul Passo del Bernina non ci fu una vera gara ma una lenta pedalata collettiva. Ci fu solo qualche accenno di competizione nel finale, quando Koblet fece uno scatto per andare a vincere la tappa, che peraltro terminava a St. Moritz, in Svizzera. Un po’ grazie a quello sciopero e soprattutto grazie alla sua bravura in tutte le altre tappe (a partire da quella dell’Aquila) Clerici finì quindi quel Giro in maglia rosa, da vincitore. Coppi finì quarto, tra i fischi del pubblico di Milano, dopo quella che il cinegiornale definì «la più grave sconfitta della sua carriera».

Durante e immediatamente dopo quel Giro, più che di Clerici e della sua fuga bidone i giornali si occuparono di criticare “il gruppo” e soprattutto i suoi “assi”. Già il 28 maggio, dopo la tappa dell’Aquila, sul Corriere della Sera Orio Vergani scrisse, nella sua critica ai corridori:

Gettare il ridicolo su una prova sportiva che appartiene da quasi mezzo secolo alla più semplice e fervida passione sportiva popolare e che d’altra parte ha dato ad alcuni giovanotti muscolosi una ricchezza che non hanno avuto né i Marconi né i Pirandello è una cosa che la folla non perdona.

Sempre Vergani parlò di comprensibile “sentenza di deplorazione” seguita alla “ebbrezza dell’entusiasmo” degli anni precedenti, quelli di Coppi e Bartali, quelli dell’epoca d’oro del ciclismo italiano, e aggiunse: «trasformare il Giro in una specie di tristo e grottesco spettacolo come è stato fatto in questi ultimi giorni, sbandierando solamente i gagliardetti dei calcoli più gretti, non è da campioni né da campionissimi». Non fu da meno, a Giro finito, il collega Ciro Verratti, che dopo quella che lui definì «carnevalata del Bernina» parlò di una «autentica congiura contro il Giro d’Italia» e aggiunse: «La folla non ha perdonato ai corridori, perché la folla può perdonare la sconfitta ma non può perdonare la viltà, non può perdonare chi l’ha beffata e tradita».

Di fuga-bidone, un termine già usato in un’occasione simile nel 1948, in un Giro che però fu poi vinto da Fiorenzo Magni, si riprese a parlare in anni successivi, per fughe che in qualche modo ricordavano quella vinta da Clerici, o che prospettavano simili conseguenze, cioè l’incapacità dei più forti di recuperare il tempo perso in una fuga che inizialmente era parsa innocua. Anche quest’anno, insieme a eventuali malanni, cadute o imprevedibili cataclismi, uno dei motivi per cui qualcuno si immaginava Pogačar avrebbe potuto perdere il Giro era proprio una possibile fuga bidone, uno spauracchio ancora vivo nel ciclismo contemporaneo.

Dopo quel Giro, comunque, Clerici perse il suo status di corridore poco temibile per la classifica generale (che potesse quindi guadagnare indisturbato tanti minuti in una fuga), ma non riuscì nemmeno a giocarsela davvero con i più forti. Non ottenne altri rilevanti successi, si ritirò dal ciclismo nel 1957 e morì nel 2007. Verratti volle tra l’altro esentarlo dalle critiche riservate al resto del gruppo. A proposito della sua vittoria conseguente a una fuga bidone scrisse: «comunque Clerici non aveva chiesto a nessuno quel dono e perciò ora nessuno ha il diritto di rinfacciarglielo».