Il disegno architettonico è morto?

Se lo chiede un famoso architetto in un articolo sul New York Times, e indovinate chi è l'assassino?

Michael Graves, architetto e designer statunitense che ha fatto parte negli anni Settanta del famoso gruppo dei New York Five (noti anche come i “Whites” e protagonisti di diversi confronti e polemiche sull’architettura americana) ed è oggi professore emerito all’università di Princeton, ha scritto un lungo articolo sul New York Times raccontando la questione della “fine del disegno architettonico”.

È diventato di moda, in molti ambienti dell’architettura, dichiarare la morte del disegno. Che cosa è successo alla nostra professione, e alla nostra arte, per causare la presunta fine del nostro mezzo più potente di concettualizzare e rappresentare l’architettura?

La risposta di Graves è (“ovviamente”) il computer, “con la sua enorme capacità di organizzare e presentare dati” in grado di trasformare ogni aspetto del lavoro di un architetto. «Per secoli, il termine ‘digit’ (dal latino ‘digitus’) ha indicato il ‘dito’, ma ora la sua forma aggettivale, ‘digitale’, si riferisce ai dati. Sono le nostre mani ad essere diventate obsolete come strumenti creativi? Forse sono state sostituite dalle macchine?», si chiede Graves. Che spiega come anche nel suo studio di architettura si utilizzino abitualmente programmi ormai longevi come AutoCAD e Revit per lo sviluppo dei progetti e per la creazione di presentazioni. E come in questo non ci sia niente di intrinsecamente problematico, «almeno fino a quando non si tratta solo di questo».

Ma l’architettura, secondo Graves, non può «divorziare» dai disegni o ridurli a prodotti finali di una progettazione, adatti solo ad essere messi in mostra in qualche museo (gli stessi disegni originali di Graves sono stati celebrati in molte gallerie di New York e del mondo). Il valore di un disegno non sta semplicemente nell’oggettivazione a bella immagine da esposizione e, dunque, nell’essere un fine in sé. I disegni devono far parte dello stesso processo creativo essendo ciò che lega e mette in relazione la mente con gli occhi e le mani: «Personalmente sono affascinato non solo da ciò che gli architetti scelgono di disegnare, ma anche da ciò che scelgono di non disegnare».

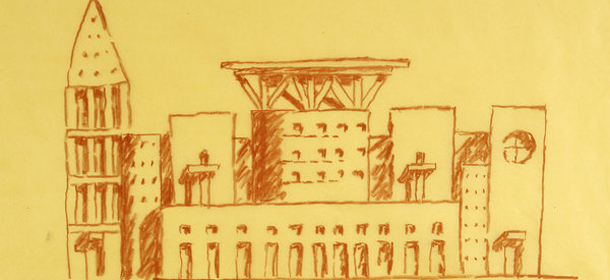

Graves spiega che per lui il disegno architettonico può essere suddiviso in tre differenti tipologie: lo “schizzo di riferimento”, lo “studio preparatorio” e il “disegno definitivo”, più completo e sviluppato rispetto agli altri e oggi prodotto alla perfezione da un computer. Lo schizzo di riferimento è una sorta di «diario visivo» dell’architetto e può essere molto semplice o descrivere nei dettagli una composizione più complessa: non rappresenta propriamente la realtà, ma serve piuttosto «a catturare un’idea». Si tratta dunque, per Graves, di un disegno «intrinsecamente frammentario e selettivo (…) il ricordo dell’idea e tale legame viscerale non può essere replicato da un computer».

Lo studio preparatorio fa parte di una progressione di disegni e non può riflettere (come avviene invece nei programmi di un computer) un processo lineare. Graves spiega ad esempio di disegnare su carta gialla traslucida che permette di sovrapporre un disegno sopra l’altro, cosa che contribuisce a vedere quel che c’è sotto e, dunque, a «creare, ancora una volta, un personale legame emotivo con quel lavoro». Nella creazione di entrambi questi tipi di disegno (schizzo e studio preparatorio), vi è infine un sentimento di gioia che deriva proprio dall’interazione tra mente e mano: interazione fisica e mentale con il disegno che è un vero e proprio «atto formativo». Michael Graves fa un esempio.

Anni fa ero seduto a una riunione di facoltà piuttosto noiosa a Princeton. Per passare il tempo, ho tirato fuori il mio blocco e ho iniziato a disegnare un piano, probabilmente di qualche edificio che stavo progettando. Un collega altrettanto annoiato mi guardava divertito. Arrivato a un punto di indecisione ho passato a lui il blocco. Lui ha aggiunto alcuni segni e me lo ha restituito. Il gioco aveva avuto inizio. Siamo andati avanti e indietro così, disegnando cinque segni ciascuno, poi quattro e così via. Anche senza parlare, siamo stati impegnati in un dialogo e ci siamo capiti alla perfezione. (…) Si trattava di un linguaggio comune. Avevamo entrambi un amore genuino verso la realizzazione di questo disegno (…) che era senza scala e poteva facilmente far riferimento a un edificio come a una parte di città: ma è stato l’atto stesso del disegnare che ci ha permesso di ragionare.

Nel semplice lavoro al computer «qualcosa si perde», conclude Graves: «Il disegno a mano stimola l’immaginazione e ci permette di riflettere sulle idee, un buon segno che siamo davvero vivi».