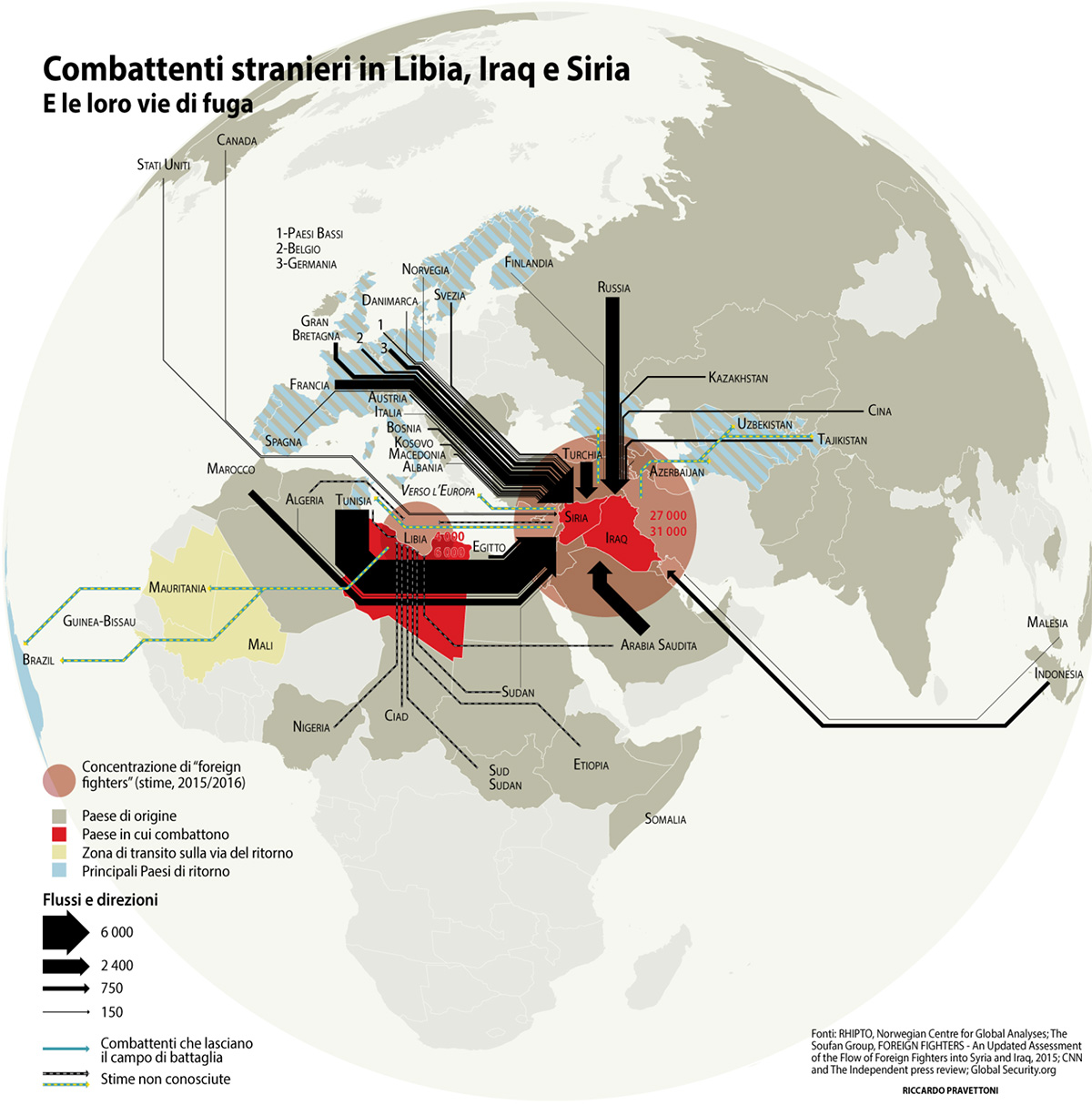

I numeri che abbiamo, e quelli che ci mancano

La cronaca delle settimane passate a Manchester e a Londra, e quella degli ultimi mesi in altre città Europee, ci ricorda come il terrorismo legato allo Stato Islamico e ai suoi gruppi affiliati non sia un fenomeno esclusivamente relegato ai Paesi in conflitto in Medioriente e Nordafrica: Siria, Iraq e Libia su tutti. Lo studio da parte di vari centri di ricerca internazionali e la pubblicazione di alcuni dati possono aiutarci a comprendere la portata di questo fenomeno, mentre la visualizzazione su una carta ci permette di fare alcune riflessioni sulla sua dimensione geopolitica.

Tra i Paesi di origine dei combattenti stranieri con la causa del Califfato, i cosiddetti “Foreign Fighters”, troviamo ai primi posti Tunisia, Arabia Saudita, Russia, Turchia e Giordania, seguiti a distanza da Francia, Gran Bretagna, Belgio e Germania. Il dato interessante però salta all’occhio se consideriamo l’Europa nel suo insieme, e ci accorgiamo subito che le persone con cittadinanza in uno dei Paesi Europei che partono per combattere al fianco dello Stato Islamico sono altrettanto numerose rispetto ai cittadini tunisini o a quelli turchi e russi insieme. In questo dato risiede però una parte dei problemi legati al terrorismo internazionale in Europa degli ultimi anni: oggi riusciamo ad avere delle stime abbastanza precise su quante migliaia di persone decidono di partire per intraprendere un combattimento probabilmente per loro mortale in terre lontane come fanno i Foreign Fighters, almeno per un dato periodo e in un dato contesto, ma non siamo ancora in grado di comprendere, nei numeri ma soprattutto nelle ragioni, quanti decidono invece di restare per combattere una battaglia simile nei Paesi in cui sono nati e cresciuti.

Gli attacchi di Manchester e Londra oggi, come quelli di Parigi ieri, rivelano un problema che difficilmente si potrebbe risolvere chiudendo le frontiere Europee. Uno studio condotto intervistando membri dello Stato Islamico e analizzando i suoi archivi come fonti primarie suggerisce cautamente che la decisione di arruolarsi tra le file del Califfato risulta tanto emotiva quanto razionale, e la mancanza di senso di appartenenza sociale fa da catalizzatore almeno quanto la motivazione politica. Soprattutto in Francia e Belgio, i due Paesi con il più alto numero di partenze – la prima in assoluto, il secondo in percentuale sulla popolazione – sembra essere forte il nesso tra marginalizzazione delle comunità di provenienza Nordafricana e radicalizzazione islamista, quella su cui lo Stato Islamico fa leva per i suoi reclutamenti internazionali. Facendo le dovutissime proporzioni si potrebbe quasi dire che lo Stato Islamico si comporta verso i gruppi più soggetti alla marginalizzazione sociale nei Paesi Europei allo stesso modo in cui la mafia opera nelle sacche di emarginazione economica nelle aree in cui lo Stato non riesce a garantire sufficiente impiego e welfare.

Recentemente si stanno intensificando i flussi di ritorno, complici anche la destabilizzazione dello Stato Islamico e la conseguente perdita del controllo di grandi porzioni di territorio in Siria e in Iraq. Alcune stime abbastanza recenti quantificano i ritorni verso l’Europa occidentale attorno al 20-30% dei partenti. I flussi principali sono quelli che partono da Siria e Iraq e attraverso la Turchia muovono verso Russia e Europa, mentre chi riparte dalla Libia si sposta verso Mali, Niger e Mauritania, e in alcuni casi arriva in Brasile. Le rotte seguite dai combattenti di ritorno fanno spesso parte della rete utilizzata dai trafficanti e contrabbandieri di ogni sorta: di esseri umani, di petrolio, di armi.

Esistono vari identikit del combattente straniero medio, che anche se tutti parziali e da prendere con le pinze rivelano delle tendenze. Il Combating Terrorism Center di West Point ad esempio indica una vasta porzione di combattenti con un livello di educazione «relativamente avanzato in rapporto alla media del proprio Paese», e allo stesso tempo con un lavoro «poco qualificato» suggerendo una possibile correlazione tra i due indicatori. Tra gli intervistati il 10% dichiara di aver avuto «esperienze jihadiste precedenti» e «solo il 12% esprimerebbe una preferenza per un attacco suicida» mentre «il 56% preferirebbe un ruolo di combattente più tradizionale».

L’unica certezza indicata nel rapporto è che «sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno». Capire le dinamiche e i meccanismi che sottostanno alle più o meno grandi frecce nere disegnate sulla carta è di fondamentale importanza se si vuole ridurne lo spessore e diminuire o arrestare i flussi di Foreign Fighters, cosi come degli “in house fighters”, fenomeni la cui complessità impone soluzioni altrettanto stratificate rispetto alla “semplice” sospensione di Schengen.