Il cuore smarrito nel blu

Ci sono alcune buone ragioni per discutere questa edizione del World Press Photo. La prima delle quali è che mi aspettavo di lamentare la solita bulimia di foto dagli stessi luoghi per poi ritrovarmi a criticare i fotografi che non cercano storie originali, oppure stigmatizzare quelli che affrontano in modo stereotipato e senza indagare profondamente le grandi questioni internazionali. Succedeva così che Siria, Gaza e le guerre infinite in Iraq e in Afghanistan, facendo incetta di premi, con lavori indistinguibili in competizione tra loro per sensazionalismo visivo, ci imponevano riflessioni e domande amare sul fotogiornalismo.

La seconda ragione, per parlare di questo World Press Photo, è che anche il consumato dibattito sulla manipolazione digitale è stato scavalcato dalla regola imposta dagli organizzatori, di presentare il file raw. Implicito l’obbligo, per i gli aspiranti vincitori di questa competizione, di non manomettere e post produrre le immagini stravolgendo il documento. Senza giudicare il bene o il male e l’etica delle regole, abbiamo sgomberato il campo e sappiamo che stiamo guardando ciò che è stato scelto di riprendere: che i soggetti erano proprio lì e che la scena rappresentata era ripresa da un punto di vista dell’autore e non costruita dallo stesso.

Andiamo con ordine dando un’occhiata i premi.

Il bel lavoro della fotografa giordana Tanya Habjouqa, Occupied Pleasures affronta con intensità poetica la problematica palestinese nei territori e coerente, sullo stesso tema, è l’originale punto di vista dell’italiano Gianluca Panella.

Non siamo di fronte all’accanimento fotografico sulle stesse aree o problematiche, al contrario, esploriamo con differenti letture visive.

Ci sono approcci interessanti per raccontare storie difficili: la ricostruzione degli abiti – unico elemento identificativo dei giovani scomparsi nelle guerre tra bande del violento Centro America – come still life nel lavoro di Fred Ramos, fotografo del Salvador. Sempre tra le qualità di questa edizione segnalo il controverso lavoro di Sara Naomi Lewkowicz, Ritratto di violenza domestica, che non è certo mediato da una fotografia riflessiva ma ha la potenza del racconto, della testimonianza e soprattutto della capacità dell’autrice di appartenere alla storia e di non esserci passata superficialmente di fianco.

Dalla sezione ritratti, ricca di spunti interessanti, noto il primo premio alla russa Danila Tkachenko sugli eremiti. Una narrazione su un tema indagato poco dal fotogiornalismo, qui risolto utilizzando quel linguaggio che si pone nella terra di mezzo tra le anime contemporanee della fotografia. Anche il premio al lavoro di Rena Effendi – con echi più forti del fotogiornalismo classico – è meritato perché capace di divulgare storie di altri mondi, semplice e onesto, genuinamente iconico forse, ma senza malizia. Belli madre e figlio del Cairo nel ritratto di Denis Dailleux e la sposa berbera dello spagnolo Pau Barrena, perfetta. Ricco di umanità e intimità è il racconto equilibrato del moderno fotogiornalismo di Peter van Agtmael sul reduce della guerra in Iraq, Bobby Henline.

Efficace, a mio avviso, è la scelta delle immagini di news in una equilibrata alternanza tra documento e racconto con visioni che spesso possono sembrare antitetiche, ma in realtà non sono altro che lo specchio del nostro contemporaneo fotogiornalismo: due modi di testimoniare, da un lato quello della struggente immagine di due vittime del crollo di una fabbrica in Bangladesh di Taslima Akhter, e quello, meno diretto e certamente meno struggente, dell’italiano Alessandro Penso su un improbabile centro di accoglienza per rifugiati siriani in Bulgaria.

C’è molto di buono nel lavoro fatto. Un maggior equilibrio che, garantisco, non è semplice trovare in una giuria che affronta un lavoro di selezione così mastodontico dove, inevitabili, fortuna e casualità giocano la loro parte nelle attribuzioni dei premi.

Non tutto però è andato per il verso giusto. Mi riferisco alla foto dell’anno.

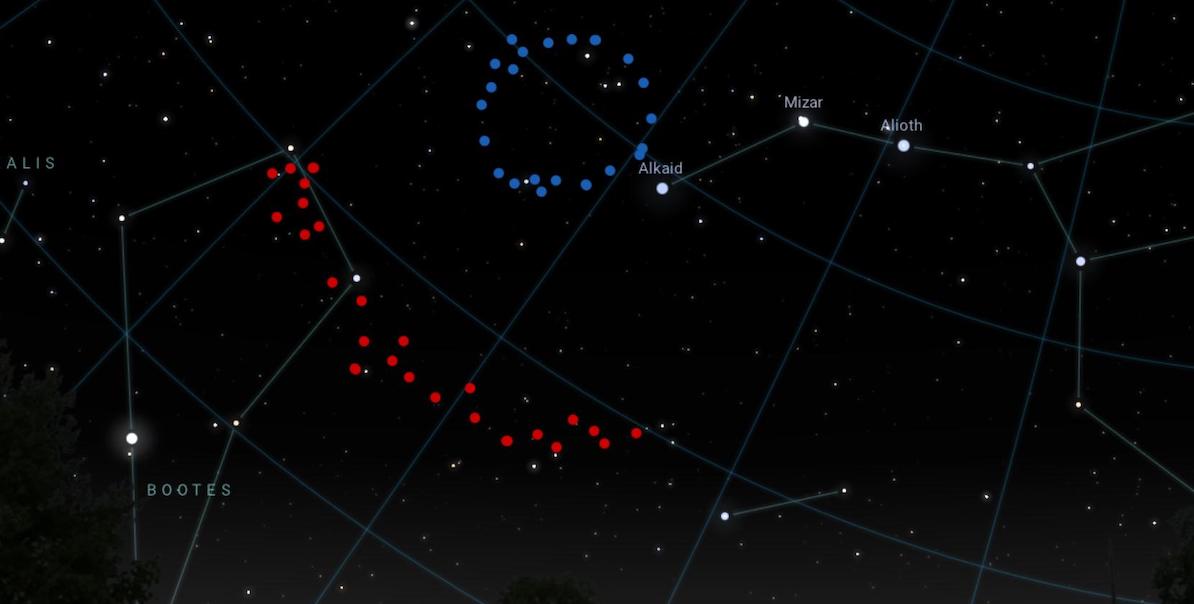

Un linguaggio pubblicitario per una scena che, avulsa dal contesto, si sintetizza totalmente nel design. Pone domande? Temo di no. Perché non trattiene, si consuma in se stessa. Proprio come fa la pubblicità, molti significati (strati) in un’unica immagine. Forte solo della sua composizione, della cromia, dell’effetto. Ha un approccio differente, rispetto alle immagini shock, ai grandi temi delle news ma cade nella stessa trappola della spettacolarizzazione pur non essendo diretta.

Per capire cosa sta succedendo nella scena ho bisogno di una didascalia completa che la spieghi – va bene, per carità – ma quello per cui le fotografie mi catturano è la loro capacità emozionale, l’empatia che suscitano lasciando spazio all’approccio sentimentale immediato.

Cerco, nella fotografia, in una frazione di secondo, quella passione che il fotografo ha messo nel realizzarla. La sento.

Questa immagine di Stenmeyer, così attenta a non perdere l’equilibrio tra composizione formale e colore, perde invece lo slancio più necessario. Quello poetico.

Nel 2009 in questa competizione fu premiato Pietro Masturzo con l’immagine della donna iraniana che urla dal tetto. In quell’occasione la poetica aveva oscurato prepotentemente il design. Qui l’operazione è inversa: volendo cercare nel blu geometrico un’emozione, si gira a vuoto. Gli elementi del linguaggio stock e staged sono inconfutabili, allontanano e seducono allo stesso tempo. Molti la troveranno bella, bellissima ma il cuore non c’è. Abbandono il sentimento e faccio appello alla mente cercando segni e senso, ma l’immagine rimane piatta e distante.

Niente da fare, la semiotica non si scomodi. Rimanga pure a sonnecchiare per questa volta.