Il più grande incontro di sempre

Non era la prima volta che veniva a Roma. Anzi, era stata proprio la Città Eterna a farlo conoscere al mondo.

Era l’estate del 1960. Lui aveva appena diciotto anni, già danzava come una farfalla e l’oro olimpico fu facilmente suo. Ma al ritorno in patria, Muhammad Ali (che all’epoca era “solo” Cassius Clay) per protesta contro le discriminazioni razziali, gettò la medaglia romana nel fiume dell’Ohio. Così almeno raccontò lui quindici anni dopo.

A Roma si trovò nuovamente, stavolta di passaggio, nel 1982. Era la vigilia dei Mondiali di Spagna, quelli che avrebbe vinto l’Italia di Zoff, Bearzot e Pertini. Lui si era appena ritirato. Veniva dall’Australia diretto a Saint Vincent. Gianni Minà gli aveva strappato la promessa di farsi vedere a “Blitz”, il suo nuovo contenitore domenicale. «Vengo, ma tu mi fai conoscere il Papa». Affare fatto.

La guerra delle Malvinas, però, complicò le cose: Karol Wojtyla era immerso nelle trattative di pace tra Inghilterra e Argentina. C’era da aspettare. Così Ali prese una stanza all’Hilton. Ci avrebbe dormito per sette notti, a sostegno di un pugno di giorni che lui avrebbe definito di “working vacation” romane.

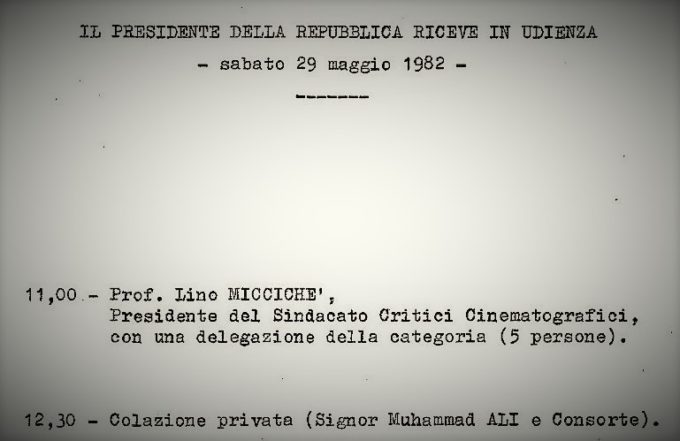

Il 28 maggio venne invitato da Primo Nebiolo, presidente della Federazione Mondiale di Atletica Leggera, a un convegno interdisciplinare, “Lo sport tra natura e cultura”, organizzato dalla Federazione Italiana Tiro al Volo e tenutosi al Teatro Olimpico di Roma, nel cuore del quartier generale del Coni, tra il Palazzetto dello Sport e quel Villaggio Olimpico che lo aveva ospitato nel 1960. Su quel palco, sempre guidato dal suo inseparabile Virgilio (Minà), parlò al pubblico insieme a Nino Benvenuti. «L’importante non è boxare – ricordò – ma salire sul ring». Il giorno dopo fu poi ricevuto, insieme alla moglie Veronica Porche, al Quirinale da Sandro Pertini.

La pagina dell’agenda del Presidente Pertini del 29 maggio 1982. Fonte: Archivio storico della Presidenza della Repubblica]

La sera Minà fece gli onori di casa.

«Ti porto a Trastevere, a mangiare».

Stavano per uscire quando chiamò Robert De Niro che stava per girare C’era una volta in America.

«Che fai stasera?».

«Esco con Muhammad Ali».

«Ali? Allora vengo anch’io».

Poco dopo squillò nuovamente il telefono.

«Ma come? Io devo parlare con Bob di lavoro e lui dice che deve andare a cena con te e Ali. E a me nun me porti?».

Era Sergio Leone. La tavola si allargò a quattro teste più consorti (che già era deciso si sarebbero sedute in un tavolo a parte).

Ma il telefono di Minà doveva suonare ancora una volta.

«Gianni, tu dirai che io sono un hijo de puta se ti chiamo solo oggi, ma sono alla mia ultima sera qui a Roma e dovevo vedermi con De Niro e Leone, ma sembra che siano occupati con Muhammad Ali. Sai chi lo porta?».

Dall’altra parte c’era Gabriele García Márquez.

Minà sorrise: «Sì Gabo, io».

E così tavolo per cinque. Fu Sergio Leone a proporre di prenderlo da “Checco er carrettiere”. Era la trattoria dove si era sempre sentito a casa. Checco e Leone – insieme a Ennio Morricone – si erano conosciuti alle elementari, alla Scuola dei Fratelli Cristiani, e avevano condiviso la loro infanzia trasteverina sulla scalinata di Viale Glorioso.

Gianni Minà, in quella vigilia dei Mondiali del 1982, era riuscito ad allestire una tavolata storica in un anno cruciale per tutti i convitati. Leone stava per girare il suo ultimo film, insieme a De Niro, fresco di Oscar proprio per il più bel film sul pugilato Toro scatenato. Márquez, invece, pochi mesi dopo avrebbe ricevuto il Nobel per la letteratura. Ma a tenere banco in quella serata fu l’uomo che da cinque mesi aveva appeso i guantoni e la gloria al chiodo: Ali.

Finita la cena, Checco li mise in riga davanti a un muro e scattò una foto che è diventa un pezzo di storia della cultura del Novecento.

«Eravamo io, De Niro, Ali, Leone e Garcia Marquez». Foto di gruppo con Minà, scattata da “Checco er carrettiere” nel 1982 a Trastevere, Roma.

Il 30 maggio Ali si presentò puntualmente a “Blitz”, insieme a Nino Benvenuti e a Tommie Smith, l’uomo che alzò il pugno chiuso sul podio di Città del Messico nel 1968. E finalmente il 4 giugno, a sorpresa, il Papa cancellò un’ora dei suoi impegni: «Per nulla al mondo mi perdo l’incontro con lo sportivo della mia vita». Giovanni Paolo II ricordava ogni cosa di lui: match, date, avversari. E l’incontro del 1974 a Kinshasa contro Foreman.

Al campione, Giovanni Paolo II confessò che, quando era cardinale e dormiva ancora al collegio polacco, chiedeva il permesso di scendere di notte in refettorio per vedere i match del suo pugile preferito. «Lei è il più forte di tutti i tempi – gli disse Woytila – ma con un punto debole, la vulnerabilità se attaccato sotto le braccia». Un giudizio competente che inorgoglì il pugile. Al termine della visita, quando Ali ricevette da Wojtyla la medaglia del pontificato, «con la disarmante innocenza dei pugili», come ricordò Gianni Minà, replicò estraendo una sua foto in posa che dedicò a Sua Santità.

Due anni dopo gli fu diagnosticato il Parkinson e nel 1996 commosse il mondo accendendo la fiamma olimpica di Atlanta.

Nella Capitale tornò tre anni dopo. Era il 7 dicembre del 1999, un martedì. Primo Nebiolo era morto da un mese esatto, per un attacco di cuore.

L’ex campione dei pesi massimi era arrivato il giorno prima in Italia per un convegno sui colloqui di pace per il Burundi, in occasione del quale, a Comiso, gli era stata conferita la cittadinanza onoraria.

Io lavoravo in un’agenzia a due passi da Piazza Venezia dalla quale mandavo i pezzi a quotidiani come La Stampa e Il Messaggero. Quella sera dovevo andare allo stadio Olimpico. C’era Lazio-Chelsea, match clou della giornata di Champions League. Era la Lazio di Eriksson, quella che pochi mesi dopo avrebbe vinto lo scudetto nel corso di un’ultima rocambolesca giornata.

Doveva essere la notte che avrebbe segnato il ritorno dei “gemelli del gol”. Uno contro l’altro si sarebbero ritrovati Vialli e Mancini (nati entrambi nel 1964, quando Ali, all’età di ventidue anni, aveva conquistato il titolo mondiale dei pesi massimi). Ma in partita, poi, Vialli sarebbe stato allontanato per nervosismo e Mancini sostituito per scelta tecnica.

Io in realtà mi ero deciso ad andare allo stadio per un motivo più futile: sentire finalmente dal vivo l’inno di incoronazione di Georg Friedrich Händel, Zadok the Priest, riveduto e corretto per la Champions League.

Mi mossi in ritardo dalla redazione e iniziai a percorrere a passo veloce via del Corso. Arrivato all’altezza dell’Hotel Plaza notai, sotto la pensilina illuminata dell’ingresso, una piccola folla. Per un attimo mi sembrò di assistere alla sequenza finale di Incontri ravvicinati del terzo tipo: una sagoma enorme circondata da piccoli esserini che si muovevano intorno ad essa.

Si trattava di Muhammad Ali, naturalmente. Di nuovo a Roma, stavolta su invito ufficiale.

La mattina, il più grande campione di pugilato di tutti i tempi, era stato ricevuto per un aperitivo a Palazzo Chigi, insieme alla (nuova) moglie Lonnie, su invito del presidente del Consiglio Massimo D’Alema. Lo aveva accompagnato Bruno Ficili, presidente dell’Associazione Internazionale della Pace (oltre al sindaco di Comiso Giuseppe Digiacomo, c’erano anche l’ex campione del mondo di pugilato Nino Benvenuti e il segretario dei Ds Walter Veltroni). Era stato in quell’occasione che il neo presidente del Coni, Gianni Petrucci, non si era lasciato scappare l’occasione di riconsegnargli la medaglia d’oro olimpica vinta e poi perduta. Alì la prese in mano, la guardò, vide la lupa che emergeva dal metallo aureo insieme ai gemelli fondatori. E si emozionò. Era un gesto istituzionale ma lo avevo toccato.

Poche ore prima lui e Nino Benvenuti si erano ritrovati nella hall dopo molti anni. Ali era seduto su una poltrona. Benvenuti, da dietro, gli aveva messo una mano sulla spalla, chinandosi verso di lui. Quando Alì lo riconobbe gli prese le mani e lo accarezzò ripetutamente. Pochi istanti dopo il pugile italiano aveva cento microfoni in bocca: «È stato da non potersi raccontare». Si erano visti uno negli occhi dell’altro. E si erano detti tutto con quelli. La gloria, la fine, i ricordi, il dolore, la vita che passa.

Era quindi lui. The Greatest. Quando me lo trovai davanti aveva appena attraversato le porte del Plaza per uscire sulla strada. Per pochi eterni secondi tutti gli altri sparirono e fui di fronte a lui nel buio della notte, sotto le uniche luci dell’Hotel. Non dovevo boxare però restai sul ring. Alzai lo sguardo verso la fessura dei suoi occhi, spenti ma ancora vivi, e in quell’attimo eterno entrai nell’infinita galleria di umanità contenuta nel bagaglio della sua iride. Lui era fermo. Feci un passo, poi un altro. Finché lo abbracciai. Sentii le sue mani sulle mie spalle. E fu come se mi avesse toccato un dio.

Quando mi staccai, infilai d’istinto le dita dentro le tasche, tirando fuori senza guardare quello che trovai. Era una ricevuta di pagamento della mia redazione. Avevo sempre una penna con me. Lui la prese e con incredibile lentezza scrisse sul retro, in un corsivo minuscolo e meticoloso, la sua iniziale seguita da tre lettere che sembravano scolpite nel marmo: Ali.

In quel momento arrivò il gong. Era Gianni Minà: «Ali, dobbiamo andare!». Lo vidi allontanarsi portandosi appresso quella miriade di moscerini senza eternità dei quali facevo parte anche io.

Proseguii la mia camminata stordito. Arrivai tardi allo stadio. Per una manciata di minuti, quelli con Ali, non feci in tempo a sentire l’inno di Händel. E non ricordo nulla di quella partita.

Ma quella sera mi ero trovato di fronte Muhammad Ali. Il più grande “incontro” di sempre.