Il finale di “2001”

Quella tavola nera, liscia, lunga, protesa verso lo spazio infinito, era stata una ossessione. Per Stanley Kubrick che l’aveva messa in scena, per gli uomini della sua storia, per noi che l’avevamo vista scorrere sotto i nostri occhi. Tutto “2001: odissea nello spazio” ruotava attorno a quel Monolito. Il principio, l’evoluzione e, soprattutto, la sua conclusione.

Era stato un viaggio estenuante arrivare a quel finale. Un’odissea nell’Odissea. Kubrick aveva iniziato a pensare al film nel 1964. Qualcuno (Roger Caras della Columbia Pictures) gli segnalò Arthur C. Clarke. Si scrissero, si videro (al Trader Vic’s del Plaza il 23 aprile 1964, in coincidenza con l’apertura della Fiera Mondiale di New York), si parlarono, si trovarono. Il giorno e la notte (anche negli orari: il regista nottambulo, lo scrittore mattiniero), ma compatibili. Kubrick aveva fin dall’inizio le idee chiare sul cosa (ma non sul come): un film sulla relazione tra l’uomo e l’universo, qualcosa che non fosse mai stato tentato nella storia del cinema. Un mese dopo (il 20 maggio 1964) firmarono il contratto. Partirono da una intenzione: suggerire l’esistenza di una umanità del futuro altrettanto diversa da quella attuale quanto l’uomo di oggi lo è dai suoi predecessori antropoidi.

Kubrick aveva calcolato dodici settimane per scrivere la sceneggiatura, due per discuterla e quattro per rivederla. A queste ne sarebbero seguite quattro per la parte visuale e quattro per lo sviluppo degli effetti speciali. Si sarebbe passati poi alle venti settimane per le riprese più altre venti per il montaggio. Le ultime dodici sarebbero state dedicate alla preparazione per l’uscita. Settanta settimane, un anno e mezzo di lavoro. Sarebbero diventati quattro.

Il regista inglobò lo scrittore nel suo mondo. Alla ricerca della perfezione assoluta. Clarke patì, ma si abituò. Avevano in mano solo una premessa, il resto era tutto da inventare. Clarke se la fece bastare: sfilò dai suoi scaffali un numero di “10 Story Fantasy” del 1951 che conteneva un suo racconto. Sì chiamava “La sentinella”. Centrò il bersaglio al primo colpo. L’approvazione di Kubrick rappresentò la sua rivalsa. Quella novella di quattromila parole, scritta nel 1948 per un concorso di racconti di Natale patrocinato dalla BBC, era stata scartata e non la conosceva nessuno. Ora sarebbe diventata il centro del film.

In quelle nove pagine si raccontava del ritrovamento di una costruzione sulla Luna lasciata da esseri di un altro sistema solare con lo scopo di avvertirli nel caso i terrestri fossero stati in grado di lasciare il loro pianeta. Restava da concepire tutto il resto. Kubrick decise tempi, fonti e mezzi. Scrissero prima un trattamento di centotrenta pagine. Poi il regista cambiò metodo, infischiandosene degli standard dei processi di scrittura hollywoodiani (soggetto, trattamento, scaletta, sceneggiatura). «Le sceneggiature – disse – sono la forma di scrittura meno comunicativa mai esistita». Così studiò un modo lontano dalle abituali convenzioni capace di raccogliere la stesura delle loro idee arrivando a proporre a Clarke di scrivere un romanzo. Il copione sarebbe stato poi sviluppato dal testo.

In realtà le cose furono più complicate: inizialmente il romanzo avrebbe dovuto essere scritto con uno sguardo verso lo schermo, per poi trarne la sceneggiatura, ma da un certo punto in poi, soprattutto intorno al finale, romanzo e sceneggiatura viaggiarono insieme e lo stesso script venne a sua volta cambiato durante la realizzazione dei film. Finché Clarke, dopo aver visto i giornalieri filmati, ma non montati, prese il materiale originario, riesaminò alcune parti e scrisse la sua versione definitiva del romanzo.

Ad ogni modo per Clarke l’affare raddoppiava e non poté che trovare interessante la proposta. Kubrick allora decretò che da quel momento in poi si dovesse leggere tutto quello che era disponibile sullo spazio. E non si lasciò sfuggire nulla.

Il processo fu lungo e laborioso, molte idee vennero create e altrettante scartate. Le prime versioni della sceneggiatura erano molto esplicative e descrivevano con dialoghi accurati molti dei punti narrativi principali. Ci vollero due anni per trasformare “La sentinella” in una sceneggiatura. Kubrick, ipotizzando che avessero impiegato una media di quattro ore al giorno per sei giorni a settimana, arrivò alla conclusione che avessero dedicato a quella fase duemilaquattrocento ore della loro vita (per un film di un’ora e quarantuno minuti). Il problema che più torturava Kubrick, però, rimaneva il finale. Lo cambiava in continuazione. Gli ultimi dieci minuti sarebbero stati cruciali per la riuscita della pellicola. Avrebbero significato la salvezza o la dannazione per l’intero film. Il regista sapeva meglio di chiunque altro che nel finale di una storia si racchiude una buona parte del suo valore. E non poteva sbagliarlo.

Ma il mondo stava cambiando sotto i loro occhi. E la realtà poteva rischiare di superare la fantasia. Kennedy quello stesso spazio lo aveva promesso. I russi lo stavano già esplorando. Kubrick fu sopraffatto dalla paranoia: temeva che la conquista della Luna potesse bruciare le aspettative del film o che la scoperta di una vita extraterrestre potesse distruggere i piani che stavano prendendo forma in quel momento. Arrivò a contattare i Lloyds di Londra per calcolare il valore di una polizza assicurativa come protezione nel caso in cui fossero stati scoperti dei marziani prima della distribuzione di “2001”. Anche Clarke venne divorato dagli incubi. Temeva di non riuscire a trovare una trama adeguata. Sognava attori sul set che non sapevano cosa dire. Iniziò per loro una incredibile lotta contro il tempo. Vinta solo grazie a un tragico incidente. Quello dell’Apollo 1, nel 1967, che rallentò di un paio di anni la missione lunare.

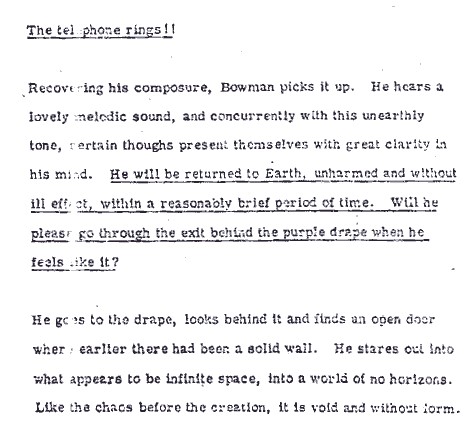

Le ultime pagine della stesura del 6 luglio 1965 prevedevano il seguente finale: l’astronauta David Bowman si ritrova in una anonima stanza d’albergo. All’interno di essa tutto è apparentemente normale. Persino la cucina è attrezzata con una dispensa. Tra i libri, però, scopre che tutte le pagine sono vuote e che tutte le scritte sulla copertina sono illeggibili. Cambiando i canali alla televisione realizza di vedere programmi vecchi di circa sette anni. Si sofferma su due attori che stanno recitando una scena e si accorge che la camera d’albergo nella quale si trovano è l’originale dal quale la sua attuale stanza è stata riprodotta. Squilla il telefono. Raccogliendo il suo sangue freddo Bowman risponde. Sente un dolce suono melodico. Riattacca e scopre una porta aperta lì dove prima c’era un muro. Fissa fuori, verso quello che appare essere uno spazio infinito.

L’ultima pagina della stesura del 6 luglio 1965.

È un finale lontano da quello che poi verrà scelto, poco enigmatico e troppo spiegato, soprattutto a causa di una didascalica voce narrante che commenta a parole quello che le immagini mostrano o non fanno capire. Col passare del tempo, Kubrick avrebbe scelto di limare quel carattere didascalico del film, trasformandolo in un’opera misteriosa ed ellittica.

La produzione iniziò nel 1965 (con un budget di sei milioni di dollari, ne costerà quattro e mezzo in più). Dentro la testa di Kubrick l’idea ormai aveva raggiunto il livello di ossessione. Filmati, mappe, modelli e materiali fotografici di ogni genere affluivano negli uffici della produzione. Per soddisfare la famelica banca dati del regista furono consultate società e enti governativi. In quei mesi l’aspetto di Kubrick iniziò a mutare. Gli archi delle sopracciglia si alzarono, gli occhi si fecero più segnati, i capelli si allungarono, lui iniziò a vestirsi in maniera sempre più trasandata e ad assumere quella sembianza un po’ da orco che gli sarebbe rimasta per il resto della vita. Non alzava mai la voce. Era gentile ma deciso con tutti ma aveva l’aria vagamente distratta di un uomo che sta cercando di portare avanti una conversazione pensando contemporaneamente a un problema da risolvere. Le riprese cominciarono il 29 dicembre 1965 (un mercoledì: “né di Venere, né di Marte”, meno che mai per la fantascienza) con la scena della scoperta del monolito sulla Luna. La sua testa rimase per l’intero tempo delle riprese su quel finale. E per tutto quel tempo continuò a chiedere a Clarke nuove proposte.

Al monolito che cadenza le tre tappe della storia dell’uomo e del film era legato il mistero dell’ultima sequenza. Nel testo Clarke lo descriveva come “una struttura luccicante che aveva la forma di una piramide”. Kubrick non era convinto dell’efficacia di quella forma. Mise in piedi uno staff selezionato di progettisti e studiosi del futuro per lavorare a tempo pieno su un unico progetto: trovare la sua visualizzazione. Sottoposero a Kubrick bozzetti e idee di ogni tipo esplorando ogni possibile forma geometrica. Il regista ne cercava una primaria capace di comunicare con il pubblico con una sola immagine. Furono anche tagliati, lucidati e fotografati dei pezzi di roccia. La scelta definitiva cadde su un unico blocco nero rettangolare. Ma la lastra era fatta di legno e quando veniva illuminata non si riusciva a creare la magia visuale necessaria a farne sprigionare il potere. Così sulla sua superficie venne applicata una mistura di pittura nera e grafite. Non bisognava però sfiorarla, perché si sarebbero viste le ditate (divenne in questo modo l’oggetto più sacro e preservato del set, perennemente protetto da strati di cotone e lamine di plastica).

Quel monolito, che assecondava le proporzioni perfette 1-4-9 (il quadrato di 1, 2 e 3), era stato oggetto di innumerevoli interpretazioni. Un simbolo, un totem, una lapide, un monumento, un riferimento, una tavola senza comandamenti, una pietra miliare senza distanze, una stele senza iscrizioni. La negazione della storia, alla quale peraltro la sua presenza sembrava dare l’avvio. Era tutto ed era nulla. Un simbolo ancestrale e supremo. L’emblema dell’assoluto. L’immagine perfetta di un concetto. Come l’uovo per Piero della Francesca. L’esatto opposto dell’oracolo Hal: ora Polifemo, ora Golia, ora Minotauro, ora Frankenstein. Se il computer, un protagonista invisibile, parlava, il monolito, una forma visibile, taceva. Due figure che nel film non si incontravano mai.

Dopo l’alba dell’uomo, il viaggio sulla luna, quello verso Giove, l’ultimo capitolo – “Giove e oltre l’infinito” – era il primo a mantenere un personaggio della parte precedente (anche se non avrebbe pronunciato più una parola, come se il suo destino fosse in balia delle mani altrui e quell’astronauta fosse “solo” il rappresentante dell’umanità).

Nello spazio profondo la capsula di Bowman si ritrova in una stanza vittoriana, chiusa ermeticamente e illuminata dal pavimento, dove egli vede se stesso invecchiare, morire e resuscitare – sotto forma di feto strale (Star Child) – dinanzi a un altro monolito.

È una delle sequenze più studiate della storia del cinema. Una capsula spaziale in una camera régence. Impossibile limitarsi a vederla così come essa appare. Stilisticamente c’è un conflitto tra il vecchio e il nuovo. Gli arredi si scontrano con l’atmosfera che li accoglie respingendo il loro influsso. Kubrick apre al massimo il diaframma ponendo le sorgenti di luce sotto il pavimento per renderlo freddo e abbagliante. L’abitacolo e la stanza sono due elementi incongrui venuti da un altro tempo e da un altro spazio rispetto a quello in cui si trovano e creano un invito a una interpretazione.

In questi definitivi e drammatici attimi ciascun Bowman osserva in soggettiva il suo doppio più anziano. L’osservatore sparisce e l’osservato ne riprende lo sguardo per passarlo al Bowman successivo. È un espediente per far progredire il tempo senza ricorrere a dissolvenze, ma anche per portare gli eventi al di fuori della logica umana.

Kubrick rifiutò sempre di offrire una spiegazione per quel finale. Ripeteva in continuazione di non voler fornire alcuna chiave interpretativa del film per la stampa o il pubblico, perché aveva «cercato di creare un’esperienza visiva per superare qualsiasi classificazione verbalizzata, penetrando nel subconscio con un messaggio emotivo e filosofico». Su quel finale la critica lo torturò (Pauline Kael arrivò a scrivere che il suo era “il più grande film da dilettante di tutti i tempi”): «Non voglio dire esplicitamente di cosa parla il finale, perché lo vedo più che altro come una dichiarazione di tipo mitologico. Tutti i miti sono psicologicamente simili gli uni agli altri. Quello dell’eroe che va da qualche parte negli inferi, o nell’aldilà, e incontra pericoli ed esperienze terrificanti. Poi riemerge sotto qualche forma divina o qualche forma umana più avanzata. Essenzialmente, il film è un trattato mitologico. Il suo significato va ricercato ad un livello viscerale e psicologico piuttosto che grazie ad una specifica spiegazione letterale». Kubrick rifiutò quindi di offrire una spiegazione di “ciò che è veramente accaduto” nel film preferendo invece lasciar abbracciare al pubblico le proprie teorie: «Siete liberi di speculare sul significato filosofico e allegorico del film ma io non voglio precisare una chiave di interpretazione di “2001” che ogni spettatore si sentirà obbligato a seguire, altrimenti lui penserà di non aver colto il punto».

Clarke cavalcò l’onda di smarrimento suggerendo di ricorrere al suo testo per trovare le risposte: «Dico sempre alla gente: leggete il libro, vedete il film e ripetete la dose quanto è necessario». Aggiunse poi: «Troverete la mia interpretazione nel romanzo, non è necessariamente quella di Kubrick. Né la sua è necessariamente quella giusta, qualsiasi cosa voglia dire».

«Perché torniamo a vedere “2001” senza mai stancarci? – si domandò tempo dopo lo scrittore Ray Bradbury – Perché le sue infinite possibilità interpretative ci permettono di catapultarci nella più grande di tutte le creazioni: l’universo stesso». Per questo il film oggi ha ancora qualcosa da dire. Perché noi abbiamo un disperato bisogno di risposte. E Kubrick non ce le ha volute fornire. Anziché saziare la nostra voglia di sapere ha eliminato le parole. Lasciandoci al mistero delle immagini. Catapultando anche noi all’alba dell’uomo. E imprigionandoci nella perfezione di questa circolarità. «Un certo grado di ambiguità – spiegò Kubrick stesso – è prezioso, perché permette allo spettatore di completare da sé l’esperienza visiva. In ogni caso, quando si ha a che fare con un ambito non verbale, l’ambiguità è inevitabile». In una discussione con Joseph Gelmis, Kubrick ammise che non aveva volutamente cercato ostinatamente l’ambiguità, nonostante questa si fosse rivelata un bene inestimabile per il film.

La spiegazione che si nascondeva dietro a quella ambiguità era in realtà molto lineare. Il romanzo di Clarke spiegava come dietro i monoliti si nascondessero esseri superiori intenti a testare i limiti della razza umana: il primo monolite, scoperto sulla Terra, aveva insegnato alle scimmie come usare gli strumenti a proprio beneficio, il secondo, quello sulla Luna, aveva segnalato l’ulteriore evoluzione, la capacità umana di conquistare lo spazio, il terzo aveva condotto allo stadio successivo dell’evoluzione, quello supremo. Se l’invenzione dei primi utensili aveva permesso all’uomo di dominare ogni animale, l’invenzione della scienza lo aveva portato a superare ogni rimanente limite naturale. E la sede di quel trapasso cruciale, la camera d’albergo del finale, veniva descritta come uno “zoo alieno” allestito con le informazioni derivate dalla trasmissioni televisive intercettate dalla Terra. Ora, se il romanzo sovraesplicita ogni aspetto, non lasciando nulla all’interpretazione, il film lascia inespressi molti passaggi.

«Il romanzo – disse a questo proposito Kubrick – è un’esperienza completamente diversa. Ci sono molte differenze fra il libro e il film. Il romanzo, ad esempio, cerca di spiegare alcune cose molto più esplicitamente del film, il che è inevitabile con un mezzo verbale come il libro. Credo che le divergenze fra le due opere siano interessanti: anzi, per Clarke è stata una situazione inedita quella di scrivere un’opera basata su frammenti e visioni parziali di un film che non aveva ancora visto nella sua completezza».

Tuttavia se il libro fa perdere al film le sue ambiguità è proprio da queste che “2001” trae la sua ricchezza. Se fosse stato “spiegato bene”, 2001 avrebbe perso la sua forza. Non voleva essere un saggio sul futuro. Ma un’opera d’arte. E Kubrick era un creatore di forme. Se qualcuno ci avesse detto che la donna vestita d’azzurro di Vermeer stava solo leggendo la lista della spesa, la spiegazione-soluzione si sarebbe mangiata gran parte del suo fascino. Lo stesso può valere per il sorriso enigmatico della Gioconda. E per molte altre opere in altri campi. Ma la spiegazione di quel finale c’è. Esiste. Anche se non si vede. Kubrick ce l’ha nascosta per equiparare la nostra esperienza a quella dei suoi protagonisti, visto che sempre di umanità si parla.

“2001” è un’opera nata per tentativi ed eliminazioni. Tutto è stato lasciato aperto fino all’ultimo istante. Anche durante le riprese del film Kubrick passò gran parte del tempo libero ad esaminare il finale rintanato in un caravan blu (utilizzato in passato come camerino di Deborah Kerr). Il copione conteneva battute o sequenze determinanti per la comprensione della storia. Tagliandole Kubrick ha fatto generare malintesi, interpretazioni, dubbi, fascinazioni, misteri intorno al suo film.

Fin dall’inizio si chiedeva se la creatura extraterrestre avesse dovuto avere sembianze umane. Kubrick era inizialmente a favore, Clarke contrario. L’astrofisico Carl Sagan fece notare loro che l’ipotesi migliore fosse suggerire gli extraterrestri anziché raffigurarli esplicitamente (come avrebbe fatto Spielberg quasi un decennio dopo). E Kubrick iniziò nel suo inconscio a espandere il concetto anche per altri aspetti del film.

Una parte di quel finale la partorì il 17 ottobre 1964: «A Stanley – scrisse Clarke nel suo diario – è venuta un’idea pazza: dei robot un po’ checche, che hanno costruito un ambiente in stile vittoriano a beneficio dei nostri eroi per evitare che si spaventino». Alla fine di quell’anno la sceneggiatura e il romanzo erano completi, ma mancava sempre il finale definitivo. Un anno dopo (il 3 ottobre 1965) Clarke telefonò a Kubrick per comunicargli l’ennesima proposta.

«La storia la facciamo concludere con Bowman che regredisce all’infanzia».

«E come lo mostriamo?», domandò Kubrick.

«Lo vedremo come un bambino in orbita», rispose Clarke.

«E come lo giustifichiamo?», chiese nuovamente Kubrick.

«È l’immagine di se stesso a questo stadio di sviluppo», rispose Clarke che sapeva già che avrebbe dovuto supportare la sua idea da una spiegazione logica.

Nell’ultima stesura della sceneggiatura non c’era ancora la trasformazione di Bowman. Egli si limitava a girare per la stanza fino a trovarsi al cospetto del Monolito. Nessuno poteva prevedere le caratteristiche dell’uomo del futuro, così per evitare banalità il romanzo si limitò a dirci che il protagonista diventava qualcosa di diverso e il film si limitò a mostrarci un embrione che galleggiava nello spazio. Una decisione molto sofferta perché fino all’ultimo Kubrick e Clarke avevano cercato altre soluzioni che potessero permettere loro di presentare un plausibile ritratto del superuomo.

Senza i ripensamenti dell’ultimo minuto quel finale e quel film non avrebbero assunto le dimensioni che poi hanno avuto. E “2001” non sarebbe diventato uno dei film più analizzati della storia del cinema.

L’universo, ha scritto il biologo J.B.S. Haldane, non è solo più strano di quello che immaginiamo, è più strano di quello che siamo in grado di immaginare. E Kubrick ricalcò con le sue immagini il concetto. Immaginò lui per noi. E per andare oltre (per superare il limite, per volare oltre l’infinito, per elevare la logica a quelle immagini, a un livello quindi più alto rispetto a quello che noi fossimo in grado di concepire) l’unico modo che aveva era spogliarlo di significati capaci di essere colti. Solo così sarebbe stato inafferrabile, e quindi irraggiungibile. E quindi di eterno fascino. E per riuscirci l’unico modo che aveva era eliminare i riferimenti cruciali. Fu un’operazione chirurgica delicata e pericolosa, però impeccabile. Poteva rischiare di tagliare troppo o troppo poco, ma il suo genio si palesò nella misura. Tolse la voce narrante, diede spazio alla musica, eliminò dal resto del film altre chiavi esplicative. Costruì un mistero. Ludwig Wittgenstein scriveva: «Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere». La differenza tra il libro e il film è proprio questa. Quel finale Clarke lo spiega. Kubrick lo mostra. E oggi, cinquant’anni dopo, noi celebriamo ancora quel film del quale il libro è solo un corollario.

Nel film c’era poco dialogo, i personaggi erano definiti dall’azione e dai gesti. Kubrick ha escluso una drammatizzazione convenzionale («Limitatevi ad aprire gli occhi, non stropicciateli, non sbadigliate, non stiratevi», dice a Keir Dullea a proposito di una scena di risveglio, poi tagliata) e ha evitato attori conosciuti per salvaguardare il mistero. Quarantasei minuti di dialogo contro centotredici senza parole. Per la scarsezza dei dialoghi può essere definito “film experience”, assimilabile a un “trip”, un rituale o un’esperienza universale. Lento, allusivo, meditativo, pervaso da un’idea di attesa e creatore di miti. L’osso che diventa astronave (il più lungo flashforward della storia del cinema: tre milioni di anni), il valzer di Strauss, la morte del computer. Su tutti il monolito. E quel finale. «Ci sono certe aree della realtà – diceva Kubrick – che sono chiaramente inaccessibili alle parole. La musica può arrivare a queste aree, ma le parole sono una camicia di forza terribile».

E così in quella fatidica ultima sequenza la prima a levarsi è una lunga nota d’organo. La seguono le trombe che emettono esaltate tre note, una più alta dell’altra, fino a esplodere. Sembra vogliano annunciare l’arrivo di qualcosa che ancora non conosciamo. Il rimbombo tribale dei tamburi rivendica il loro ritorno, ancora più impetuoso. L’ultima triade culmina in un accordo che vola sopra ogni cosa con una forza superiore. Tre volte le trombe ripetono il loro motivo. Ma tutte vengono cancellate da un perentorio colpo di piatti che riporta il cosmo alla quiete assoluta. Una ripetizione che mi porta inevitabilmente all’Ulisse dantesco:

Tre volte il fé girar con tutte l’acque

a la quarta levar la poppa in suso

e la prora ire in giù, com’altrui piacque,

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso.

E non può essere un caso se stiamo parlando di (un’) Odissea. Come non può non essere un caso che i motivi siano tre come le fasi legate al monolito. Richard Strauss compose il poema sinfonico “Così parlò Zarathustra” (nel 1896, quattro anni prima dell’alba del secolo che avrebbe accompagnato il viaggio dell’uomo verso le stelle) ispirandosi all’omonima opera poetico-filosofica di Friedrich Nietzsche uscita l’anno prima. «Che cos’è la scimmia per l’uomo? – scriveva il filosofo tedesco – Un oggetto di riso e di dolorosa vergogna. E così è l’uomo per il superuomo: un oggetto di riso e di dolorosa vergogna». Così come nella sua “Introduzione” (“Einleitung”) viene rappresentata la creazione della nuova era del superuomo, allo stesso modo nel “Prologo” di Strauss gli esseri umani vengono raffigurati come una transizione tra le scimmie e l’Übermensch, l’uomo rinnovato, designato a dominare il mondo in un tempo futuro. I tre motivi, le tre tappe, i tre monoliti. Fondendo la musica visionaria del diciannovesimo secolo e la realtà immaginata del ventunesimo Kubrick reinventò non solo il racconto cinematografico ma anche la percezione che abbiamo di questo.

“2001” è una tragedia gialla di fantascienza. Accoglie un mistero. Ma è soprattutto un dramma, epico. Dove in ballo non c’è solo la ricerca del movente ma di colui che tutto muove. È la storia dell’umanità. La nostra. Dal suo inizio alla sua fine. Per poi diventare altro. Qualsiasi dramma è un gioco tra l’uomo e il destino. Un gioco dove Dio è (lo) spettatore. Il filosofo György Lukács sosteneva che nulla si realizzasse totalmente nell’esistenza. «L’esistenza è il meno reale di tutti i modi di essere immaginabili». Bisogna negarla per poter vivere. La tragedia interviene nel momento in cui energie misteriose estraggono dall’uomo la sua essenza, lo costringono all’essenzialità. Il tragico è solo un momento. Un modo di predisporre gli spettatori al salto della grande metamorfosi. Ogni limite è una conquista e una conclusione. Si confonde con la morte. Paul Ernst scriveva: «Noi viviamo solo per ciò che non è raggiungibile».

“2001” come nessun altro pone il problema dell’interpretazione tragica non fosse altro perché questo problema si presenta proprio ai suoi personaggi, dinanzi al monolito che essi hanno scoperto (di fronte al quale restano muti). Oggi lo spettatore vede l’opera attraverso la sua celebrità, coadiuvandosi di supporti e spiegazioni di ogni tipo, su una base interpretativa rassicurante. Nonostante questo la pellicola conserva ancora il suo mistero. C’è un motivo. «L’uomo – disse Kubrick ai tempi del film – ha da sempre venerato la bellezza e penso che ci sia un nuovo tipo di bellezza che sta per arrivare nel mondo». Lui ne aveva appena creata una. E questa avrebbe protetto per sempre il segreto di quel finale.