La macchina del tempo

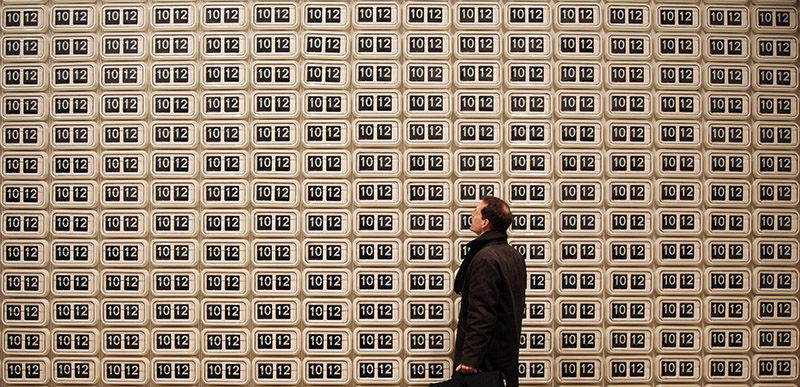

Invidio molto chi ha memoria delle date, e riesce a “leggere” il tempo con linearità e precisione. La mia scansione degli anni (della Storia, per usare una parolona) è imperfetta. Nella mia testa ci sono dei cassettoni che corrispondono, grosso modo, ai decenni, ma dentro questi cassettoni tutto è affastellato abbastanza alla rinfusa. Dovessi – per gioco, senza pretese di una catalogazione vera e propria – scrivere un’etichetta e appiccicarla su questi cassettoni, me la caverei così.

Anni Cinquanta (dei quali ho un ricordo vaghissimo, traslato dal racconto altrui): la Rinascita, ovvero l’Ingenuità.

Anni Sessanta: la Rivoluzione (di tutto).

Anni Settanta: l’Impegno.

Anni Ottanta: il Disimpegno.

Anni Novanta: la Restaurazione.

Anni Zero: la Globalizzazione.

Anni Dieci: Babele.

Anni Venti: Babele parte seconda.

Ovviamente, sono i cassettoni di un italiano (nel mondo tutto è diverso, nemmeno ci immaginiamo quanto) nato nel 1954. Prendete dunque con le molle le mie etichette – sono di carta, si staccano facilmente. Sappiate, per giunta, che ogni volta che apro un cassettone ci trovo dentro materiali del tutto imprevisti. Incongrui. Trovo pezzi di Rivoluzione anche dentro il decennio della Restaurazione, e viceversa; pezzi di Globalizzazione molto in anticipo (pensate solo a quanto globalizzato sia stato il famoso Sessantotto). E pezzi di Babele un poco dappertutto, come se disordine e discordia ci accompagnassero sempre e comunque.

Con il passare degli anni, per giunta, l’idea che il tempo perda linearità, e diventi più circolare, con il forte rischio di ripetersi, si rafforza. Mi imbatto sempre più spesso in sensazioni che credevo archiviate per sempre: e invece ricompaiono. Riemergono. Tendo a confondere qualche mia parola con quelle dei miei genitori, che non ci sono più da parecchi anni, e a volte mi capita addirittura di identificarmi con loro. Ritrovo persone, situazioni, luoghi che consideravo perduti. E nei miei cassettoni il disordine tende ad aumentare, scompaginando l’idea stessa che mi ero fatto della Storia. Da bravo boomer, io pensavo che la Storia fosse un lento ma inesorabile progredire. Ci sono nato dentro, a quell’idea. Così come la mia vita professionale e privata si sviluppava, pur con qualche scossone e qualche accidente, secondo un percepibile progetto, anche il mondo – non poteva esserci dubbio – aveva un suo progetto. L’attributo “progressista” vuol dire fondamentalmente questo: sei sicuro che la storia umana, in un modo o nell’altro, non solo vada avanti (non di lato, non indietro, non in giù, verso gli Inferi, e nemmeno in su, verso l’Empireo: avanti) e proceda con intenzioni migliorative. È quanto ancora spero, e forse ancora credo. Ma ci sono anche i momenti in cui mi riesce difficile sperarlo, difficile crederlo.

Vi faccio un esempio. Da un paio di anni vado nei teatri (sono appena stato a Bologna, Udine, Schio) con un mio monologo. Il testo è una specie di ricognizione dentro la mia bottega di scrittura, che ormai, ridendo e scherzando, ha aperto i battenti quarantacinque anni fa. In scena ci siamo io e una mucca, io parlo, la mucca tace e la differenza, beninteso, è tutta a suo vantaggio. Poco dopo l’inizio leggo questo mio breve testo. È del 4 gennaio 1998. Venticinque anni fa. Un quarto di secolo.

“L’Unione Europea ci fa sapere, con tono di rimprovero, che le frontiere italiane sono troppo accessibili. L’Italia, effettivamente, da milioni di anni si sporge pericolosamente sul Mediterraneo ed è, dell’intero continente, il territorio più esposto agli sbarchi di profughi e fuggiaschi (dai tempi di Enea). Per rendersi conto che salpando dall’Africa è più probabile approdare in Italia che in Lussemburgo non serve una laurea in scienze politiche: bastano la licenza media e una cartina pieghevole. Chissà se i famosi partner europei, superato lo sgomento di essersi accorti che l’Italia è una penisola, intendono affrontare la questione dell’immigrazione con spirito comunitario, o preferiscono vederla come il problema interno di un paese sconsideratamente ricco di coste. Naturalmente, è più facile trovare un accordo sull’import- export del Camembert che sul contrabbando degli esseri umani. Bisognerebbe, però, che sugli esseri umani l’Unione producesse uno sforzo almeno simile a quello fin qui prodotto attorno al Camembert”.

Questo breve articolo uscì sull’Unità, per il quale scrivevo la mia nota quotidiana prima di approdare a Repubblica. L’unico dettaglio che può datarlo è la cartina pieghevole, che oggi nessuno citerebbe più: la tecnologia, nel frattempo, ha camminato con passi da gigante. Ma il resto? La politica che annaspa, l’afasia dell’Europa (sembra un attore che ha dimenticato il copione, o peggio non ne ha mai avuto uno), lo sgomento di fronte a un fenomeno, l’immigrazione, che ci sembra ingovernabile, i morti portati dalla risacca: non è tutto molto, molto simile al marzo del 2023?

E se nel cassettone dei Novanta ritrovo pari pari considerazioni buone anche per gli anni Zero, e Dieci, e Venti, come faccio a ridare lustro all’idea che il tempo sia un concetto lineare, un divenire, un mutare? Ne avrei bisogno, di quell’idea, per non sentirmi già vecchio prima di esserlo. Vecchio è quando il tempo si arrotola per sempre su se stesso. Mi piacerebbe rimandare quel momento. Il giorno che i migranti arriveranno fino al nostro vaglio non affogati, ma vivi, e scendendo da aerei e navi uguali a quelle normalmente adibite al trasporto umano, forse mi sembrerà che il tempo si sia raddrizzato, e ricominci il suo cammino.

*****

A proposito di migranti, e di mondo in subbuglio, voglio rileggere Tiziano Terzani (morto nel 2004). Me lo dico da un bel po’, prima o poi troverò il tempo di farlo. L’ho sempre percepito come una specie di esatto contrario di Oriana Fallaci (morta nel 2006), il suo polo opposto. Dei due fiorentini avventurosi e viaggiatori, la prima, con una scrittura sempre più furibonda e pugnace, finì per diventare (forse suo malgrado, ma non ci giurerei) una star della destra isolazionista e islamofoba, quella che vede nel “mondialismo” la fine della civiltà bianca, la sola degna di questo nome. Il secondo, cosmopolita, riflessivo, pacifista, è stato via via confinato quasi a un ruolo “spirituale” pur essendo stato un testimone molto attendibile del secolo, delle sue guerre, dei suoi rivolgimenti, viaggiatore attento e partecipe, pubblicato in molti Paesi. Profondo conoscitore del mondo e dei suoi abitanti, soprattutto dell’Asia dove visse per molti anni. Uomo di pace lui, donna di guerra lei.

La tifoseria di Fallaci è stata, dall’attacco alle Torri gemelle in poi, straripante. Il Corriere della sera ha tentato, riuscendoci, quasi una “pasolinizzazione” della sua illustre collaboratrice, secondo me confondendo il volume molto alto con la potenza intellettuale: non sempre il tono era all’altezza del volume. Di Terzani, che sarebbe stato il naturale, quasi ovvio “alter ego” di Fallaci, si è parlato, via via, molto meno. Con una sintesi forse rozza, ma sentita, mi viene da dire che la destra crede in quello che dice, la sinistra assai meno, e anche da qui discende la sconfitta culturale della seconda.

Ne approfitto per segnalare ai lettori di questa newsletter che Oriana Fallaci fu per me, fino dai miei remoti esordi satirici, un prezioso modello. In rete potete trovare traccia dei miei due apocrifi di Fallaci, uno dei quali pubblicato in Quarantaquattro falsi (Feltrinelli).

*****

La lettera del giovane agricoltore Alberto, che ho pubblicato la settimana scorsa (diceva, in estrema sintesi: che ce ne facciamo di tutta questa libertà? Non erano più felici i nostri vecchi dentro la loro gabbia di regole?) ne ha suscitate molte altre. Tra tutte scelgo di pubblicare quella che segue, e ringrazio i molti che mi scrivono, facendomi capire che in molti mi leggono.

“Caro Michele, per lavoro mi interrogo spesso sugli stessi temi (insegno sociologia). Non mi ricordo chi ha detto, giustamente, che ci stiamo ancora interrogando sul senso delle rivoluzioni settecentesche: la liberazione della ragione, dell’individuo, dei mercati. Queste forze hanno distrutto la gabbia. Dagli anni 70 e con l’avvento della postmodernità, la gabbia è definitivamente diventata inabitabile, perché una volta svelato il suo meccanismo questo si rompe, come se cascasse il paravento dietro al quale si cela il mago di Oz. Si può ricostruire la gabbia, certo, ma solo al prezzo di esercitare un’intollerabile violenza, come in Afghanistan o in Iran. Tanti pensatori che si interrogano su questo tema o altri correlati sembrano dimenticare che nella gabbia non vogliamo tornare più. La perdita del senso; il nichilismo e il declino dell’occidente; la crisi dei valori; la distanza tra generazioni; la ricerca del logos contro lo strapotere disumanizzante della techné; eccetera: ma nessuno di questi soloni tornerebbe nella gabbia. E chi attualmente ci vive fa a pugni per uscirne. Armiamoci e partite, insomma”

“C’è chi studia questi temi da un punto di vista della biologia evoluzionista. La gabbia era necessaria per sopravvivere. Nessuno poteva sopravvivere al di fuori. Nel momento in cui cessa il bisogno, grazie a lavatrici, carte di credito e consegne a domicilio, cade tutto. Perché siamo neurologicamente pigri e stare nel collettivo stanca. Ma le nostre strutture mentali si sono sviluppate in milioni di anni di vita in comune che hanno plasmato le nostre risposte emotive su strutture di senso basate sulla coordinazione collettiva, strettamente codificate sotto forma di rituali di ogni tipo. E quindi generazioni di ragazzi di città (tra cui mi annovero) guardano le manifestazioni collettive rurali con una nostalgia che non sanno spiegarsi. Provano a ricrearle, ma vedono quanto sono artefatte. E biasimano questi maledetti tempi contemporanei in cui anche i surrogati che ci eravamo costruiti (come la partita domenicale, l’ascolto della musica, piccoli rituali metropolitani) vengono triturati di generazione in generazione senza lasciare traccia per produrne sempre di nuove, e questo ci crea sgomento. Forse anche questo fa parte della grande incomprensione tra le generazioni”.

Giovanni Abbiati

*****

Molte anche le lettere sulla “siccità percepita”, o non percepita. Ovvero sulla perdita di contatto tra uomini e natura. Pubblico quella di Marco, e mi domando se io non abbia sollevato, fin qui, troppi “argomentoni”, e non sia meglio, nelle prossime settimane, concederci un poco di futilità… Ci penso. Certo, se qualcuno di voi volesse farmi qualche domanda leggera, o anche stupida, mi renderebbe felice.

“Mi è piaciuto molto il passaggio nell’ultima newsletter sulla nostra (perduta) connessione con la natura. È una riflessione che ho fatto anche io recentemente riguardo al prossimo cambio dell’ora. Il mio pensiero è che l’ora legale rappresenti la nostra volontaria disconnessione con il ritmo della natura. Si può dire che l’ora sia una convenzione, e che se il mezzogiorno si chiama “una” non fa poi molta differenza. Ma io ho la fortuna di vivere in provincia di Belluno, tra le Dolomiti, e non c’è valle che non abbia un picco, un becco, uno “spiz” detto “di Mezzodì”. Nella vicina val di Fassa le cime si chiamano Nove, Dieci… e lo stesso in val Pusteria, con la famosa meridiana di Sesto”.

“Non è semplicemente una misura del tempo, ma una fusione tra tempo e spazio. Il sole, al mezzogiorno, sta sopra a quella cima. È un intero sistema umano configurato intorno al tempo e allo spazio (e infatti usiamo mezzogiorno come sinonimo di sud). L’ora legale ci disconnette da questo sistema, con la dolce promessa di più ore di luce in cui dedicarci a quello che più ci piace, purché le nostre 8 ore lavorative siano garantite a priori. In questo senso, la proposta di mantenerla per sempre mi lascia molto perplesso. Grazie per questa newsletter che leggo avidamente. Faccio parte di una generazione che ha la fortuna di aver sperimentato il mondo “di prima”: ho mandato un fax, scritto su una macchina da scrivere, usato un telefono a gettoni, ascoltato vinili e musicassette, ma sono abbastanza giovane da aver potuto cavalcare senza grossi patemi la rivoluzione digitale, facendo miei gli strumenti di internet (oggi è il mio lavoro). Questa newsletter mi aiuta a riconciliare due parti di me”.

Marco