Benvenuti alla fine di un mondo

«Oggi voglio solo salutare insieme a voi, in via definitiva, il passato mio e di molti altri»

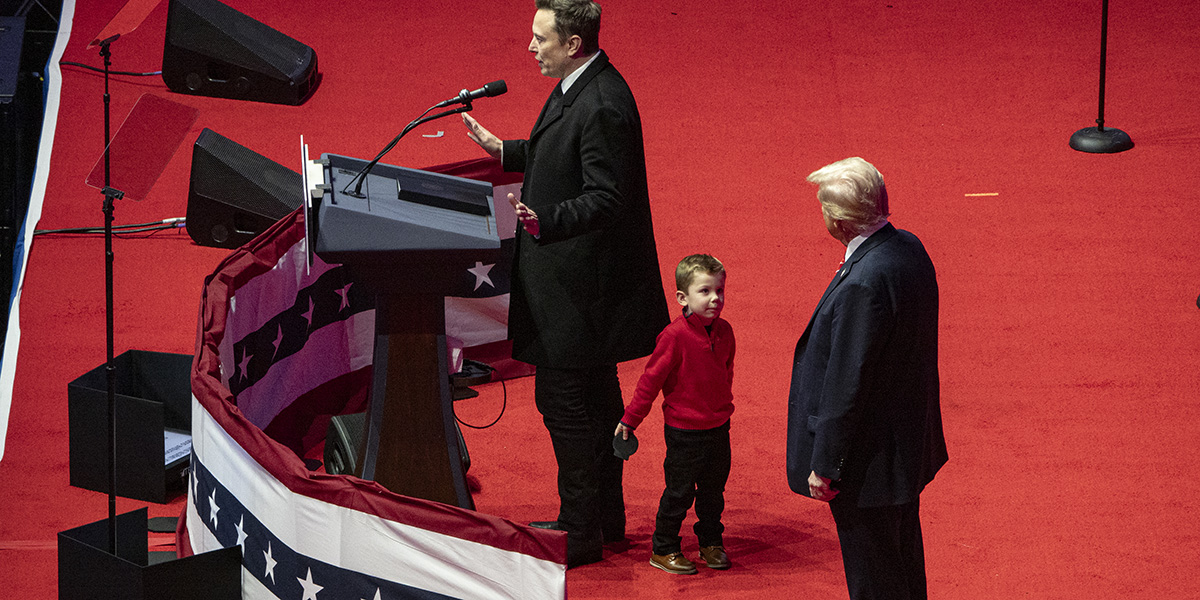

Non so voi, ma io lunedì 20 gennaio 2025, con l’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, ho avuto per la prima volta la certezza assoluta (quasi la sensazione “fisica”) di un salto d’epoca definitivo. Implacabile. Irrimediabile. Lo diciamo da un bel po’, chi più chi meno, che siamo nel Terzo Millennio, che le categorie novecentesche sono decrepite, come le cabine telefoniche, come le partite di calcio tutte di domenica, come il calamaio e l’inchiostro sui banchi di scuola. Perché, come dice la voce antica (eterna) di Mercedes Sosa, Todo cambia. Che è la colonna sonora di queste righe.

Ma dirlo, addirittura saperlo, e “sentire” di colpo che il passato è veramente passato per sempre, che non c’è trucco o fatica o invenzione o renitenza che possa restituirci almeno qualcuna delle vecchie abitudini – parlo della vita pubblica e della società, non della vita personale di ciascuno di noi, che per fortuna resta inespugnabile – è un’altra cosa. Prima, se mi voltavo indietro, riconoscevo le tracce del mio percorso. Almeno qualcuna delle mie tracce. Ora il sentiero è proprio un altro, e lo è per sempre. La composizione sociale, la vita quotidiana, la cultura di massa e i suoi canali di alimentazione, tutto ma proprio tutto non è più come prima.

Non ve la voglio fare troppo lunga (anche perché sarebbe lunghissima). Non voglio nemmeno tediarvi con la netta sensazione che sul Nuovo Evo spiri un vento premoderno e predemocratico, un vento imperiale, il vento della Forza come sola leva del mondo. Avremo modo di parlarne per lungo e per largo. Oggi voglio solo salutare insieme a voi, in via definitiva, il passato mio e di molti altri. A partire dalle due grandi scuole che mi hanno formato, la borghesia e la classe operaia – nella borghesia sono nato, nelle sezioni comuniste e all’Unità sono cresciuto. La tecno-plutocrazia salita al potere con Trump balla sulle ceneri di due culture, quella liberal-borghese e quella proletaria. Gli ex proletari, oggi, fanno da coro ai nuovi padroni miliardari, che non c’entrano niente con la borghesia (non c’entrano niente con la democrazia) e non c’entrano tanto nemmeno con il capitalismo così come lo si è conosciuto fino a qui.

Mi sono ricordato di avere scritto, nel passaggio tra i due millenni, una poesia che si chiamava Dieci addii al Novecento. I primi due addii erano rivolti, e non avrebbe potuto essere differente, a operai e borghesi. Sono passati venticinque anni, ma questo mi sembra il momento giusto per ripetere quei versi.

Addio operai, impietriti

nel gesto della lotta

come in Cina gli opliti

di terracotta.

Le famose catene

che andavano spezzate

come conviene

le hanno solo smontate.

Se rimpiangete

la fabbrica vuota

cercatela in rete

ad altissima quota.

Addio borghesi

con le scarpe nere

aridi ma cortesi

come il Corriere.

Vi guardavo passare

per via Torino

da ragazzino

quando sapevo odiare.

Ehi, signore distinto:

non dobbiamo scusarci

soltanto salutarci.

Altri hanno vinto.

*****

Da qualche mese è in corso un acceso dibattito, via WhatsApp, tra me e l’ex Peraltro direttore, ora Peraltro direttore editoriale, al secolo Luca Sofri. La discussione, al tempo stesso comica e serissima, riguarda, tenetevi forte, la rabdomanzia. I ruoli – per chi ricordasse quella memorabile pagina della cultura novecentesca – sono simili a quelli della fattucchiera Nocciola e Pippo. Io nella parte di Nocciola, il Peraltro in quella di Pippo.

Nocciola proponeva a Pippo le più mirabili magie, i sortilegi più incredibili, e Pippo negava recisamente ciò che i suoi occhi gli proponevano. Nocciola si imbufaliva, Pippo non faceva una piega e perseverava nella sua impermeabilità a qualunque fenomeno non contemplato dalla sua esperienza. Era una delle tante versioni – decisamente parodistica – dell’eterna dialettica tra razionalismo e magia, tra scienza e parascienza, tra il noto e l’ignoto.

Avventatamente, qualche tempo fa, raccontai al Peraltro che fior di imprenditori edili, di idraulici, di agricoltori, ricorrono alla rabdomanzia per individuare il luogo preciso dove scavare il pozzo artesiano, quello che va a cavare l’acqua in profondità. Con alta percentuale di successo. Mi rispose più o meno come si risponde ai new age che curano il cancro con il trifoglio e a quelli che fanno le sedute spiritiche per parlare con Napoleone. E la schermaglia, con reciproche ironie, è tuttora in atto.

Mi sento pure io razionalista fino al midollo. Credo nella vita materiale, in ciò che vedo, nell’empirico, in ciò che è dimostrato. Il soprannaturale e il metafisico non sono il mio pane. Questo non mi ha impedito, qualche anno fa, di assistere serenamente alla ricognizione, su un mio terreno, di un attempato e serissimo idraulico che, con due bacchette di metallo in mano, voleva individuare dove scorresse l’acqua nel sottosuolo. Si fa così: si procede con i gomiti sui fianchi e i due avambracci in avanti, paralleli tra loro e paralleli al suolo. Le mani reggono, appena appoggiate tra indice e pollice, due bacchette di metallo, credo di ferro, anch’esse parallele tra loro, con la punta rivolta nella direzione di marcia (se potessi vi farei un disegnino). Si cammina, si cammina, e le bacchette rimangono immobili. A un tratto, quasi con uno scatto repentino, si chiudono, come un cancelletto, con le due punte che vanno a toccarsi. In quel punto preciso, dice la rabdomanzia, c’è acqua sotterranea, o una falda o un corso. Se si procede ancora per qualche metro, le bacchette si riaprono: vuol dire che la falda è stata superata.

Temendo l’effetto Uri Geller (quello che diceva di piegare le posate con il pensiero, ma lo faceva grazie a una manipolazione non visibile al pubblico: illusionismo allo stato puro) ho bofonchiato all’idraulico qualcosa che esprimeva diffidenza, rimanendo nell’ambito della cortesia. Per tutta risposta, mi ha messo le bacchette in mano e mi ha detto: provi lei.

Ho fatto il suo stesso identico percorso e le bacchette si sono chiuse e poi riaperte negli stessi identici punti. Il movimento non era leggero e poco percettibile, come qualcosa che bascula in balia di qualunque trasalimento delle mani, o refolo di vento. No, era un movimento secco e preciso. “È il magnetismo dell’acqua”, mi spiegò l’idraulico. “Non c’entrano un bel niente i poteri del rabdomante, fanno tutto le bacchette”.

Ergo: non si parla di capacità paranormali di questa o quella persona. Si parla di due bacchette di metallo che, nelle mani di chiunque, si muovono a seconda della presenza d’acqua: questa almeno la teoria, ma, a quanto ho potuto giudicare, anche la prassi.

Ora, nell’ordine: non esiste uno straccio di studio scientifico che avvalori questa pratica. E la definizione di rabdomanzia, in Treccani, è spietata: “chi esercita l’arte divinatoria servendosi di una verga magica”. I gesuiti, nel Seicento, la tacciarono di “pratica demoniaca”, e la definizione moderna, “radioestesia”, cerca in qualche modo di trasporre dal paranormale alla quasi-scienza il movimento delle bacchette: significa, più o meno, “captazione di radiazioni”.

E dunque, confesso di avere “esercitato l’arte divinatoria servendomi di una verga magica”, ma niente mi è sembrato “magico”, in quell’esperienza, e tutto collegato all’assetto geologico sottostante. Mi limito a far notare che la scienza (che ci è maestra, sempre) non lavora solamente sul visibile. A meno che lo scienziato sia don Ferrante. La scienza lavora soprattutto sull’invisibile e sull’ignoto, la fisica più di ogni altra scienza. E dunque, anche se mi vergognerei di suggerire a Fabiola Gianotti e al Cern un’analisi approfondita del rapporto tra le falde acquifere e il movimento delle bacchette impugnate da un tizio soprastante, soprattutto se il tizio soprastante sono io, non escludo che un giorno o l’altro compaia un serissimo studio scientifico sulla radioestesia, che spiega per quale accidenti di motivo le bacchette che tenevo in mano si muovevano per conto loro. Appena esce quello studio, telefono al Peraltro per dirgli: hai visto? Te lo dicevo, io! Chissà come rovescerà la frittata, il Peraltro.

*****

L’argomento “radical chic e suoi eventuali contrari” è alle spalle, abbondantemente trattato. Ma mi piace pubblicare due mail, da me fortemente riassunte, che mi hanno sollevato lo spirito. Sono, più che due mail, due storie. Per caso, entrambe napoletane. Eccole.

“Una sintetica presentazione: nata indubbiamente borghese; ex sessantottina anche anagraficamente; avvocato nella trincea del foro super maschilista di Napoli; oggi pensionata ultrasettantenne; elettrice, ostinatamente fedele, nonostante delusioni e ampi dissensi, del Pci e di tutte le sue successive e talvolta incomprensibili declinazioni. Da oltre dieci anni ho lasciato la mia Napoli per vivere in una campagna ancora ‘vera’, quella cilentana, su un poggio, nelle colline tra Paestum ed Agropoli, con il mare di fronte e all’orizzonte la mia Capri, anche lei così mutata che neanche Sorrentino è riuscito a richiamarne la magia degli anni Settanta”.

“Passo molto del mio tempo di pensionata tra orto, giardino e uliveto, per i ricordi e le riflessioni esistenziali è una vera pacchia: ne vengono a frotte, si rincorrono, si accavallano, insomma, non ti lasciano tregua, mentre meccanicamente zappetti e tagli i rami secchi. Il risultato dei pensieri bucolici è sempre più spesso un disorientamento, l’inquietudine di non riconoscere, nel presente, neanche uno straccetto dei sogni e dei criteri fondamentali della mia generazione; l’aspetto più ansiogeno è il dubbio che si tratti di una perdita costante, globalizzata e generalizzata, di esperienza e di teoria che riguardano non solo l’etica, ma proprio l’approccio, l’estetica, per così dire, dell’esistenza collettiva ed individuale. Sensazioni che rimangono prive di confronto e conforto, perché sono circondata da soggetti che, indipendentemente dall’età, se ne fregano di passato e futuro, stanno tutto il giorno immersi nel presente dei social, e se insisti nel voler ‘parlare’, come si faceva un tempo, ti fanno sentire un’intellettualoide da strapazzo, peggio ancora, femmina ed anziana”.

“L’epiteto ‘radical chic’ mi viene inferto con regolarità non solo nel mio passato di rampolla borghese, ciò nonostante sessantottina e ‘comunista’, ma anche nel mio presente di anziana, quando mi faccio trascinare in discussioni socio-politiche. Stufa dell’andazzo, questa estate ho comprato una lavagna, l’ho appesa nel mio patio (dove mediamente metto in tavola, a pranzo e cena, una decina di persone che, modestamente, apprezzano incondizionatamente la mia cucina) e ho preteso che i commensali, prima di sedersi, leggessero la seguente definizione di radical chic: ‘Dicesi di persona benestante alla quale si disconoscono, per partito preso (non dico quale), serietà ed onestà intellettuale perché, invece di arroccarsi nella difesa di privilegi – veri, presunti o illusori – si impegna, culturalmente e politicamente, a promuovere una prospettiva socio-economica che le sembra più equa, più inclusiva e più rispettosa dell’esigenze dell’ambiente e dei diritti delle generazioni future’. Anche dopo la lettura forzata, hanno mangiato con il solito appetito!”

Marika

“Il suo Ok boomer! mi ha fatto pensare a mio padre Vittorio, che avrebbe compiuto cento anni a settembre scorso. Nato a Napoli, primo di quattro fratelli e una sorella. Aveva 18 anni quando militari tedeschi entrarono in casa per il rastrellamento di giovani da mandare in Germania. Cominciò a parlare disinvoltamente con loro in tedesco, che aveva studiato a scuola con una brava insegnante madrelingua, la professoressa Kernott. Quelli lo presero in simpatia e lo risparmiarono tenendolo a Napoli come interprete. Quando se ne furono andati uno dei fratelli minori gli disse ‘Vitto’ cumm’i fatt?’, e svenne”.

“All’università si fece notare e venne eletto dalla assemblea degli studenti per andare a Roma come rappresentante dell’istituto. Rinunciò. Al suo posto andò il secondo classificato, Giorgio Napolitano. Dopo la laurea in economia e commercio partecipò a due concorsi, uno in marina e l’altro per il Banco di Napoli. Si classificò primo e secondo. Scelse la banca ottenendo il posto a Firenze. Dodici anni dopo divenne funzionario a Napoli e di lì a poco capocentro del CED, il centro elettronico del Banco di Napoli, per vent’anni. Elaborò un programma di elaborazione dati che non si fermò mai”.

“Era comunista, ammirava Berlinguer e Bertinotti. I miei nonni erano i veri napoletani, onesti e commoventi, di un mondo che non esiste più. Religiosi devoti, votavano DC. Forse papà, per l’orientamento comunista, fu influenzato da Renato Caccioppoli, genio matematico del Novecento e nipote del filosofo anarchico russo Bakunin. Con Caccioppoli fece l’esame di analisi matematica che restò la sua passione e continuò a studiare e approfondire fino alla vecchiaia. Amava insegnarla a noi figli per prepararci alle interrogazioni e ai compiti del liceo. A papà piaceva parlare di politica e ingenuamente si dichiarava comunista anche con interlocutori mediocri, con i quali sarebbe stato il caso di evitarlo. Come una giovane vicina di casa, a cui aveva dato qualche gratuita lezione di ragioneria, che appunto lo derideva insieme ai suoi amici dal giardino affianco. ‘Un direttore di banca che vota comunista contro i suoi interessi…’, sghignazzavano sottintendendo ‘si può essere più stupidi…?’ Questa vicina era figlia di uno zotico analfabeta che io una volta apostrofai come tale, togliendomi almeno questa soddisfazione. Ma mio padre non avrebbe mai chiamato zotico analfabeta uno zotico analfabeta. Trattava chiunque col massimo rispetto”.

Stefania Morelli

*****

Forse sono andato un po’ lungo, mi capita spesso, conto sulla vostra pazienza. Una sola Zanzara che non è proprio una vera Zanzara, perché è un cartello appeso su un muro, segnalato da Alberto. Ha una sua potenza enigmatica. Mi piace, sembra scritto da Lewis Carroll.

All’alba di domenica c’è stata una tempesta di vento. Mi sono svegliato perché sentivo gemere e cigolare le finestre e la casa sembrava vacillare, come se fossi in una grande barca. I cani dormivano come niente fosse, il gatto come sempre non si sapeva dov’era. Verso l’alba ha cominciato a piovere di traverso contro le finestre esposte a sud, nella luce nera del mattino (esisterà la luce nera?) tutto era fradicio e lustro. Poi è girato il vento (tramontana?), squarci di sereno e una botta di freddo, tagli di sole sui campi e i monti lontano che emergevano luminosi, tutto si muoveva in cielo e in terra. La nebbia che l’altro giorno incombeva sui crinali è scomparsa. Bellissimo.

Nel bosco ancora zero viole e primule, in compenso l’elleboro pullula ovunque e il suo giallo chiarissimo, quasi bianco, dice che la vita è invincibile, anche nel gelo. E dunque, come sempre, in alto i cuori.