Equo compenso: lasciateci cantare

Le leggi, si sa, non sono scolpite nella pietra. Spesso, se ci prendiamo la briga di osservarle da vicino, ci accorgiamo che sono scritte con la pochezza dei tempi che corrono. A volte le leggi che ci troviamo a dover rispettare sono imperfette come e più di noi. In certi casi sono perfino meno oneste di noi, mostrano chiari tratti di doppiezza che il buon padre di famiglia mai si sognerebbe di avere. Sono, in altre parole e al di là delle intenzioni, peggiori di noi.

La norma sull’equo compenso di cui si parla in questi giorni perché il Ministro Franceschini ne ha firmato l’aggiornamento, è una di queste. Nell’ammettere e nel tentare di risolvere una impotenza generale ed assodata, quella del copyright alle prese con la duplicazione digitale, la norma sull’equo compenso mostra da sempre e con chiarezza il proprio lato antietico. Fin dal nome, quell’equo compenso, freudianamente ambiguo, riferito a una pratica che non è un compenso ma una semplice tassa spalmata a pioggia su tutti e che non è equo visto che si applica a soggetti ed attività che in molti casi non hanno alcuna relazione con i diritti che si intende difendere. Tipicamente io acquisto un computer per archiviare le foto dei miei figli che crescono e l’equo compensatore mi costringe a versare una cifra ad Al Bano che non ho mai ascoltato in vita mia.

L’equo compenso è, in realtà e da sempre, un risarcimento imposto manu militari per riequilibrare i presunti i danni che i detentori del copyright hanno subito. Se li hanno subiti (io credo di sì) ciò è avvenuto per due ragioni principali. Perché internet non ha chiesto il loro permesso prima di crescere. Perché, a patatrac avvenuto, loro non hanno saputo e voluto adattarsi al mondo che stava cambiando. Stavano meglio in quello precedente e vorrebbero rimanerci anche ora.

Date le premesse è evidente che le categorie meritevoli di equo compenso potrebbero essere estese senza difficoltà oltre a quelle tutelate dalla SIAE. Per quale ragione l’arrotino sbattuto fuori dal mercato dai prezzi Ikea non dovrebbe ricevere un equo compenso dall’industria dei coltelli? Cos’ha l’ombrellaio meno di Gino Paoli nella catena del valore delle merci che utilizziamo ogni giorno? Molte cose, in realtà. La prima, la più ingombrante, è il peso sulle nostre teste della creatività e della cultura; l’eterno ricatto di una categoria di talentuosi artisti che chiedono in continuazione denari in cambio della propria esistenza in vita (un obolo ormai benevolmente esteso anche ai loro discendenti). Il baratto, che spesso paghiamo volentieri, fra talento ed intrattenimento, nella migliore delle ipotesi fra talento e creazione artistica. Ma soprattutto musicisti e cineasti fanno valere sul campo la grande attività di lobbing che da anni li accosta agli scranni del potere. Un’industra come le altre, che cura i propri interessi come le altre, travestendoli da pianto greco di Ligabue in crisi creativa da mancati introiti.

In tutto questo, nel crash dell’industria dell’intrattenimento contro l’universo digitale, l’unica soluzione che l’Europa e altri Paesi del mondo si sono dati per sostenere artisti e industriali è stata questa bella idea della presunzione di colpevolezza per tutti. Una cosa probabilmente efficace ma concettualmente aberrante, una tassa non sull’utilizzo di un bene ma sulla possibilità che questo possa un giorno avvenire. Una legislazione leggermente abietta, certamente peggiore e meno onesta dei migliori di noi, che parifica il pirata che duplica Al Bano al passante che usa il cellulare per telefonare (l’equo compenso sui cellulari – per dire- è passato da 0,90€ a 4€).

Firmato decreto copia privata. Il diritto d'autore garantisce la libertà degli artisti e i costi vanno sui produttori, non sui consumatori.

— Dario Franceschini (@dariofrance) 20 Giugno 2014

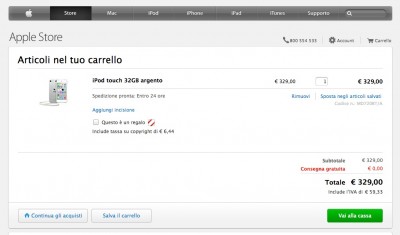

Il Ministro Franceschini, cui non difetta la faccia tosta (o in alternativa l’impudente disinformazione) twitta che la tassa colpisce i produttori di memorie e non i consumatori: bugia dalle gambe cortissime, mille volte ripetuta dai nostri governanti quando si sceglie di attingere da beni e servizi di largo consumo. La tassazione sulla benzina – si sa – la pagano i petrolieri, quella sulle sigarette i proprietari delle piantagioni in Alabama e ovviamente la tassa su tablet, cellulari e chiavette USB la pagano Apple, Samsung e soci. È talmente improbabile questa cosa affermata da Franceschini che gli stessi produttori di hardware quando vai ad acquistare un loro prodotto (qui per esempio sullo store di Apple se si acquista un iPod) specificano bene nel conto che una quota dei soldi del totale sono per la “tassa sul copyright”. Affinché sia chiaro a tutti che lo scaricabarile è un’arma a doppio taglio e nemmeno troppo intelligente.

Così come poco lungimiranti sono gli accenni all’urgenza di un simile provvedimento. L’equo compenso doveva essere aggiornato nel 2012 e da due anni SIAE e industria pestavano i piedi perché questo gravissimo ritardo fosse colmato. Del resto non vogliamo approfittarne per tassare anche i tablet (che nel 2009 anno del’ultimo aggiornamento non erano compresi) o per quadruplicare il prelievo sugli smarphone, tranne poi raccontare al popolo che in Francia e in Germania si paga molto di più? Un ritardo di due anni certo può suonare inaccettabile, se non fosse che giusto in questi giorni il Ministro dell’Economia Padoan ha affermato che probabilmente il rinnovo del contratto del pubblico impiego (soldi per milioni di cittadini che pagano le tasse alla fonte) scivolerà dal 2010 al 2020. In tempi di crisi i cittadini possono aspettare, i discografici evidentemente no.

Chiudere i buchi del penoso carrozzone SIAE tassando la tecnologia è una scelta degna di un Paese vecchio e senza fiato quale siamo, specie quando questo impegno viene prima di mille altri adeguamenti assai più importanti. Ma è forse il fascino dell’arte e del talento che ci obnubila tutti. Non sia mai che i nostri amati artisti si ritrovino con le pezze al culo per colpa nostra. Apriamo il portafogli e lasciamoli cantare.