Hanno dovuto contarle tutte (Beatles, #5-1)

È successo esattamente un anno fa. Sgt Pepper mi è apparso in sogno insegnandomi così: costringi la pazientissima redazione del Post a pubblicarti più di 300 pagine di deliri sulle canzoni dei Beatles, partendo non dall’inizio né dalla fine ma da un’astrusa media di tutte le classifiche pubblicate on line dai critici musicali! E così è stato. Abbiamo tutti avuto un anno difficile, ma qualche buona canzone alla fine l’abbiamo ascoltata. Credo. Cioè io non me ne intendo, in realtà a me piacciono i Kinks.

Grazie infinite a tutti per l’attenzione e la pazienza con cui mi seguite in queste avventure senza senso… e ora? Cosa ci riserba il futuro? Tutti i libri dell’Antico Testamento dal più apprezzato al peggio recensito su Amazon? Tutti i film di Woody Allen dal più triste al più allegro? La discografia dei Pink Floyd ma ascoltata al contrario? Chi può dirlo. Anzi, ditelo voi nei commenti.

Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76), (#75-66), (#65-56), (#55-46), (#45-36), (#35-26), (#25-21). (#20-11), (#10-5).

5. In My Life (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965).

|

|

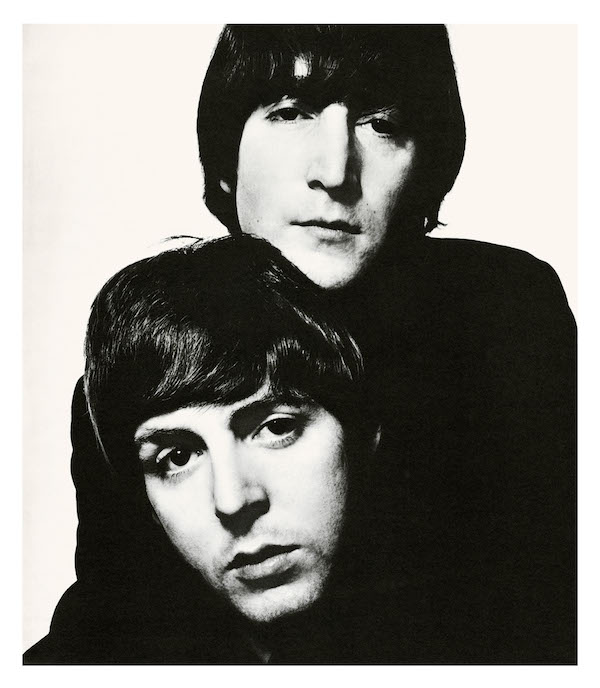

1965 © David Bailey

|

There are places I remember. Comincia tutto così. La fase intermedia dell’epopea beatle, quella che va da Rubber Soul a Sgt. Pepper, la preferita dai critici. In My Life è il brano che in un qualche modo la inaugura: il primo in cui Lennon si guarda indietro ammette di avere un passato, ricordi, rimpianti. Due anni dopo, Sgt Pepper sarà ancora un tentativo di ambientare canzoni e personaggi in quei “posti”, in un paesaggio sentimentale. Ma tutto era iniziato con In My Life, e In My Life all’inizio non era che uno scartafaccio di Lennon, una lunga lista di “posti” e nomi e circostanze, che non aveva le caratteristiche per diventare una canzone e non lo sarebbe diventata, senza l’intervento di Paul.

L’episodio ricorda da lontano quello raccontato da Dylan a proposito del testo di Like a Rolling Stone, che all’inizio era uno sfogo di pagine e pagine, trasformatosi in canzone attraverso un severo procedimento di sottrazione. In My Life è forse il caso più eclatante in cui le testimonianze dei due autori divergono: Lennon la reclamava come quasi completamente sua; McCartney ritiene di avere operato un intervento decisivo, ma afferma anche di essersi ispirato a Smokey Robinson, ovvero a uno degli autori più seminali per John. Quindi il John di In My Life potrebbe essere uno dei più estremi travestimenti di Paul. Il caso è così controverso che due anni fa un pool di ricercatori della Stanford University ha usato proprio In My Life per testare un metodo statistico di attribuzione, basato sulla frequenza con cui determinati stilemi musicali ricorrono nella produzione di Lennon e in quella di McCartney: la conclusione dell’esperimento è che ci sono 18 possibilità su mille che il brano sia stato scritto da Paul. Caso risolto? No, perché appunto, se Paul avesse voluto scrivere un brano alla John avrebbe proprio imitato gli stilemi che i computer della Stanford sono stati educati a riconoscere.

Quel che è sicuro è che il risultato finale è completamente de-liverpoolizzato: è un brano che parla di ricordi, ma non ricorda niente. Sostiene di rammentare dei “luoghi”, ma non spiega quali siano. Ci sono persone vive e altre morte, ma non ha intenzione di presentarcele. Tutto l’immaginario audio-visivo che costituirà il fascino di Penny Lane, qui resta fuori del quadro. Al centro del quadro, un Lennon insolitamente eloquente ci intrattiene con un discorso che rasenta il grado zero della poesia: nessuna immagine insolita, anzi, nessuna immagine: una riflessione che viene spontaneo tradurre in prosa. Ci sono posti che mi ricordo, nella mia vita, anche se alcuni sono cambiati. Alcuni per sempre, non per il meglio: altri sono andati e altri sono rimasti. Ogni posto ha avuto un suo momento con persone e con cose che posso ricordare. Alcuni sono morti, altri sono vivi: nella mia vita li ho amati tutti. È chiaro che qui in fase di scrittura è intervenuta una forte censura, ma non dobbiamo per forza dare la colpa a Paul. John ha sempre privilegiato l’ambiguità, e fino all’incontro con Yoko Ono ha sempre evitato di appesantire le canzoni con riferimenti troppo personali. Si considerava pur sempre un “professional songwriter”, uno che non scrive per fare spettacolo dei propri sentimenti, ma per descrivere quelli di tutti.

Anche in questo risiede la grandezza di In My Life: un brano che scarta l’opzione autoreferenziale ma aiuta ognuno di noi a riconciliarsi col proprio passato. È un brano che possiamo ascoltare nel momento in cui decidiamo di dedicarci alle persone che non ci sono più, o ai posti che sono cambiati. Sin dall’inizio ci accoglie con un riff elegante ma pacato. È scritto in un inglese basilare, che capiamo al primo ascolto e possiamo ripetere come se fosse nostro. Non parla di niente in particolare e parla di tutti noi. Inoltre è una canzone double-face, possiamo vestirla in due modi e ci sarà comoda ugualmente. Se ci soffermiamo sulla prima strofa, abbiamo deciso di vestire i panni del nostalgico. Se passiamo alla seconda, riveliamo una più matura e serena disponibilità ad affrontare presente e futuro: di tutti questi amici e amanti, non ce n’è uno che si possa paragonare a te. E tutte queste memorie perdono significato, se penso all’amore come a qualcosa di nuovo. E benché sappia che non perderò mai l’affetto per le persone e le cose che sono venute prima [che razza di paraculo!], e non smetterò mai di pensare a loro… nella mia vita, io amo più te. Così alla fine tra il crepuscolarismo di McCartney e il futurismo di Lennon, è il secondo a vincere. Anche se abbiamo la sensazione – più facile da condividere che da spiegare – che questo fosse uno dei casi in cui si erano scambiati le parti: che John avesse più voglia di ricordare e Paul più spinta a guardare avanti. Non cambia molto in fin dei conti: erano ancora quasi la stessa persona, quando John cantava In My Life.

Mi sarebbe piaciuto finire così, ma mancava un cenno sull’assolo di pianoforte accelerato, che per i tempi era un esperimento pionieristico in due direzioni speculari: quella avanguardistica (George Martin incidendo il pianoforte sul nastro rallentato s’inventa uno strumento) e quella classicheggiante, anzi baroccheggiante. Il problema è che così si rovina l’effetto finale… d’altro canto non succede un po’ la stessa cosa anche con la canzone? Non introduce in un brano misurato, che vuole dire una cosa sulla memoria con le parole più semplici a disposizione, un dettaglio barocco completamente straniante, gratuito? Non è l’elemento dissonante che ti fa dubitare della sincerità di tutto l’insieme? No, evidentemente no, evidentemente a tutti piace In My Life proprio così com’è.

4. Eleanor Rigby (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).

Tutta questa gente sola, da dove salta fuori? A 29 anni Siddartha Gautama (in seguito conosciuto come Buddha, l’Illuminato), decise che avrebbe dato un’occhiata fuori dal suo giardino. Quando suo padre, il raja, lo seppe, fu colto da una grande tristezza, e dal presagio che ogni profezia si sarebbe avverata. Comunque mandò una pattuglia a ripulire le strade che il figlio avrebbe esplorato, con l’incarico di far sparire qualsiasi segno di corruzione fisica, malattia o vecchiezza: di radunare una claque di giovani ben vestiti e sorridenti, e di spargere petali di fiori. Tutto vano, giacché gli dei avevano deciso altrimenti: non aveva fatto che poche miglia in cocchio fuori dal recinto regale, che Siddartha si imbatté in un essere mostruoso, al punto da chiedere al conducente: “ma chi è quest’uomo con capelli bianchi e la mano aggrappata a un bastone, gli occhi nascosti dietro le rughe? È nato così o gli è successo un incidente?” Siddartha in effetti era cresciuto in un un palazzo separato dal mondo, un luogo di serenità e lusso dove non erano ammesse malattie e vecchiaia. Gli amici e i servi a cui capitava di ammalarsi o invecchiare venivano sostituiti nottetempo con amici e servi più giovani e sani, e così Siddartha Gautama era arrivato ben oltre la porta della giovinezza senza conoscere la malattia, la vecchiezza e la morte. Praticamente una rockstar.

|

| Le quattro cose che vide Buddha nelle sue gite al di fuori dal recinto paterno: un anziano, un malato, un cadavere e un asceta. (Affresco in un tempio in Laos) |

A 23 anni, Paul McCartney è il re di Londra, e Londra nel 1966 è la capitale del mondo giovanile. Di mestiere produce felicità, perciò intorno a sé può avere solo persone realizzate e felici. Se non sembri abbastanza realizzato e felice guardati in giro, prendi una pillola, fuma qualcosa: ridi. I suoi amici sono giovani, felici e realizzati e scrivono canzoni allegre e a volte un po’ stonate ma ok. La sua ragazza è giovane, felice e realizzata gli fa ascoltare sempre cose nuove, ad esempio Vivaldi, forte questo Vivaldi. Ovunque va, trova giovani e giovanissimi emozionati dalla sola idea di condividere un po’ di ossigeno con lui. Sembra un sogno, forse lo è, un recinto magico, l’illusione escogitata da un padre geloso per allontanare il più possibile la maturità, la sofferenza, la morte. Ma è tutto vano: Eleanor Rigby raccoglie il riso in una chiesa dove c’è stato un matrimonio. Da dove viene? Chi le ha permesso di entrare nel mondo di Paul? È comparsa per miracolo, come l’anziano creato dagli dei per perturbare la serenità di Siddartha Gautama.

Eleanor Rigby è la prima canzone in cui i Beatles ammettono la vecchiaia, e ne parlano col tono scandalizzato di chi un attimo prima nemmeno la prevedeva: tutta questa gente sola, ma a chi appartiene? In seguito Paul comincerà a premere per incidere quelle che John definiva “granny songs”, canzoni della nonna: brani che trattano gli anziani con condiscendenza, se non rispetto. When I’m 64 è la prima: nel 1966 Paul l’aveva già composta ma non pensava di poterla incidere. Eleanor Rigby non è una granny song, tutto il contrario: lo smagliante arrangiamento vivaldiano non tragga in inganno. Paul ricorre agli archi per aumentare lo straniamento, farci sentire ancora di più la distanza con le tre scene che descrive. L’ottetto d’archi orchestrato con sicurezza da George Martin è come una cornice pregiata: all’interno un dramma in tre atti di squallore, solitudine e morte. L’atteggiamento condiscendente, crepuscolare che più spesso associamo a Paul qui è rovesciato con una spietatezza che ce lo fa rimpiangere. Non c’è nulla di commiserevole e crepuscolare nel raccogliere riso alla fine di un matrimonio: è un gesto squallido, racconta in un solo gesto una realtà di solitudine, invidia, miseria e disagio mentale. Per chi correggi i tuoi sermoni, padre McKenzie? Nessuno ti può ascoltare, nessuno sarà salvato. La vecchiaia è un peccato originale. Per chi rammendi i tuoi calzini?

L’inconscio è una bestia terribile. Dopo aver composto il primo quadretto, Paul non riusciva a venire a capo del secondo. Una voce interiore continuava a sussurrargli: “Father McCartney“. E benché l’idea di mettere letteralmente il padre in una canzone sulla solitudine e la morte lo lasciasse perplesso, la voce continuava a insistere. Anche John Lennon, diabolico, trovava che “Father McCartney suonasse molto bene”. Ringo aveva proposto di aggiungere “darning his socks”, e Paul aveva accettato senza forse ricordare che dopo la morte di sua madre Jim McCartney aveva imparato, tra le altre cose, a cucire. “Ma che gli importa” (“What does he care”) è una frase che da adolescente Paul deve avere ripetuto milioni di volte, mentre il padre obiettava sull’acconciatura da teddy boy o sul taglio dei pantaloni. Alla fine l’unico sistema per togliere il nome del padre dal quadro fu cercarne uno simile sul dizionario: come incollare un volto su quello già disegnato. Jim McCartney aveva già quarant’anni quando Paul nacque; durante l’adolescenza doveva essergli sembrato molto più anziano e fuori dal tempo di quanto non fossero i genitori dei suoi amici; e anche più solo. Eleanor Rigby è una canzone insolitamente amara per Paul McCartney, cantata su un registro che esprime meno tristezza che sdegno. La vecchiaia è uno scandalo che Siddartha-Paul tollera a malincuore, qualcosa che non dovrebbe essere consentito. Eleanor non lascia nulla di sé, se non tracce di terra sporca che il padre McKenzie scuote dalle mani.

3. Tomorrow Never Knows (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).

Non è morire. Tutte le canzoni dei Beatles sono esperimenti. Alcuni cercavano di ricreare il passato, ma molti guardavano verso il futuro, indicavano la forma che la musica avrebbe potuto prendere di lì a un mese, a un anno, a un decennio. Presto o tardi si sono realizzate. Tutte.

Sono nato nell’anno 4 dalla Caduta, credo che a questo punto possa essere utile saperlo. Ne avevo sette quando morì Lennon: non ho ricordi. Per me i Beatles sono sempre stati parte del paesaggio, tanto che in molti casi è stato difficile distinguerli da tutto il resto. Tutto quello che loro avevano realizzato sfidando il mercato e il ridicolo, quando cominciai ad ascoltare dischi risultava abbastanza normale. Era normale urlare “aiuto” in un singolo di successo, invocare la morte o la mamma; non era così strano cambiare tempo o tonalità. Obladì Obladà era l’ennesimo ska bianco dalla melodia facile e un po’ scema: e il fatto che fosse il primo era una curiosità da eruditi. Helter Skelter sembrava metallo pesante, ma in giro c’era metallo ben più pesante. Gli inserti barocchi ormai erano un luogo comune della disco music. Quando iniziai ad ascoltare i Beatles, diciamo nell’anno 20 dopo Sgt. Pepper, tutte le profezie si erano già realizzate.

Tranne una. Quel brano assurdo alla fine di Revolver, con la voce di Lennon che sembrava uscire dagli altoparlanti di una discarica invasa dai gabbiani (c’è un suono in Tomorrow che da ragazzino ero convinto fosse il campionamento di un gabbiano e non riesco a convincermi del contrario). Ecco, Tomorrow Never Knows era l’unica canzone che non somigliava ancora a niente. E non mi dispiaceva.

Suppongo sia il motivo per cui la troviamo così in alto. Tomorrow è l’unico brano che agli ascoltatori della mia generazione è stato concesso di ascoltare prima che anche il suo potenziale profetico si realizzasse. È stata l’unica dimostrazione in diretta di quella cosa che avevamo dovuto imparare su libri o su riviste, ovvero che le promesse dei Beatles presto o tardi si avverano. E Tomorrow, quando si avverò? Quando fu raggiunta dall’orizzonte degli eventi, quando smise di essere una canzone sul Domani e diventò, anche lei, una canzone sullo Ieri?

Penso che abbia avuto a che fare con l’affiorare della rave culture a metà anni Novanta: il momento in cui progetti come Chemical Brothers o Prodigy sono diventati improvvisamente mainstream. Così, proprio nel momento in cui i palchi dei festival inglesi gruppi come gli Oasis riproponevano una versione addomesticata dei Beatles, come le mascotte di una specie di parco a tema sulla Swinging London, nei club della stessa città l’ultima profezia lennoniana veniva dissigillata, interpretata, consumata. Verso la metà degli anni Novanta comporre musica nuova significava ricomporre loop e, sorpresa, i primi a immaginare la musica come un montaggio di loop erano stati proprio i Beatles durante le sessioni di Revolver – peraltro senza troppo crederci: era un ripiego rispetto all’idea originale di Lennon che avrebbe avuto un coro di migliaia di bonzi tibetani. Difficilmente avrebbe funzionato così bene.

Tomorrow Never Knows ha l’efficacia dei brani jungle più riusciti di trent’anni dopo, che però potevano contare su apparecchiature ormai digitali in grado di sovrapporre quantità illimitate di piste. Geoff Emerick e McCartney potevano contare soltanto su un registratore a quattro piste, e i nastri andavano montati a mano. Che non si sia trattato di un lavoro semplice lo dimostra anche solo il fatto che la grande stagione della sperimentazione coi loop e i nastri finisce qui: persino in brani in un brano ancora orgogliosamente avangarde come Strawberry Fields il loro impiego sarà meno appariscente. Da Sgt Pepper in poi i Beatles esploreranno altri territori, ma non torneranno più veramente su questi, che a noi posteri sembrano i più estremi. Che non bastasse semplicemente montare un po’ di casino con due o tre trovate di scena e gridare all’avanguardia lo dimostra una prova di lavorazione ripresa su Anthology: senza i ‘gabbiani’ e soprattutto il groove allucinato di Ringo, Lennon può salmodiare tutte le profonde verità che vuole, il brano non decolla. Ringo non è campionato ma si comporta esattamente come se lo fosse: (davvero, quanto era intuitivo quel ragazzo?) Il suo groove è la versione drogata di Ticket to Ride: in Ticket Ringo fingeva di attardarsi a zoppicare, qui accelera all’improvviso accennando uno sgambetto. Lennon spulciando dal Libro Tibetano dei Morti ci chiede di rilassare la mente, ma la sua asserzione è messa in crisi già dall’arrangiamento. Come in She Said She Said, la sua primaria preoccupazione sembra essere garantirci che [drogarsi] non è morire: un po’ troppo insistente per risultare convincente.

Tomorrow Never Knows è ancora un gran bell’ascolto, ma devo avvertire i più giovani che non suona più oltraggiosa come trent’anni fa: e chissà che razza di pugno nello stomaco doveva sembrare cinquant’anni prima. I Beatles non andarono più avanti di così: non in quella direzione, almeno. Anche la musica leggera, trent’anni dopo, sembrò suggerire questa sensazione: a fine anni Novanta anche i loop erano stati addomesticati. In seguito c’è stata ancora ottima musica ma nel giro di qualche anno i critici hanno cominciato a sentire la mancanza di qualcosa. Un’idea di suono nuova, qualcosa che non consistesse semplicemente nell’isolare e recuperare questo o quel dettaglio del passato. Sulle soglie degli anni Venti, la questione è rimasta aperta. Sembra che l’avvento della tecnologia digitale abbia reso tutto più semplice: comporre musica, arrangiarla, suonarla, apprezzarla… ma non inventarla. Siccome innovazione è semplicemente la manifestazione di un cambio di paradigma, un’ipotesi è che dal 1998 a oggi non sia cambiato nessun paradigma: i computer sono enormemente più potenti, ma sono ancora gli stessi computer. Le interfacce dei software per mixare le piste non sono nemmeno cambiate più di tanto. In compenso internet è diventato un archivio sterminato di ottima musica di un passato sempre più ingombrante; la nostalgia è diventata una commodity: chi si mette a comporre musica oggi non può più approfittare di quei vuoti di memoria che consentivano a Paul e John di creare nuova musica partendo da vecchi pezzi che non ricordavano di aver ascoltato. Se oggi un ragazzino si svegliasse con in mente una nuova Yesterday, Shazam entro colazione gliel’avrebbe già portata via. Sono tutte spiegazioni plausibili, al contrario di quella che propongo qui sotto.

Forse la musica è finita perché era tutta compresa nei Beatles. Come nel big bang, davvero. Ai miei tempi ormai rimaneva soltanto una stella da far esplodere: era Tomorrow Never Knows. Negli anni Novanta è andata anche lei, e ora? Ora magari con un po’ di fortuna viviamo in un universo oscillante: tra un po’ tutto collasserà e poi riesploderà di nuovo. Nel frattempo… Turn off your mind relax and float down stream.

2. Strawberry Fields Forever (Lennon-McCartney; singolo del 1967; poi nella versione USA di Magical Mystery Tour).

Let me take you down. Nell’autunno del 1966, ad Almeria, John Lennon era perplesso. Stava impersonando il soldato semplice Gripweed nel nuovo film di Richard Lester, How I Won the War; per esigenze di copione aveva dovuto tagliarsi i capelli, quel casco di protezione che più di ogni altra cosa fino a quel momento aveva distinto i membri dei Beatles dalle persone normali. Lennon, che sul set riusciva a mantenere un atteggiamento professionale, fuori dal set si sentiva a disagio; la parte della persona normale non gli riusciva. Lontano dagli altri tre Beatles per la prima volta dall’inizio della vita adulta, scopriva di non riuscire a comunicare. “Nessuno penso che sia sulla mia onda”, scrisse in una canzone. “Voglio dire, devo essere troppo alto, o troppo basso”. L’onda sarebbe poi diventata un albero. Il cancello in ferro battuto della villa che aveva affittato gli ricordava quello del giardino della Stazione dell’Esercito della Salvezza dove sgattaiolava da bambino per giocare tra i rampicanti. La zia Mimi ovviamente glielo proibiva. “Non mi impiccheranno per questo”, rispondeva. In effetti, non c’è nulla per cui essere impiccati (“Nothing to get hung about”).

Per essere una canzone ispirata dall’Lsd, Strawberry Fields trattiene pochissime immagini: è notevole da questo punto di vista il contrasto con l’immaginario particolarmente vivido di quel super8 a colori che è Penny Lane. Anche i riferimenti alla Liverpool dell’infanzia, il Concetto unificante del disco a cui avevano iniziato a lavorare, non sono sviluppati: più che evocare Strawberry Fields, Lennon si limita a nominarla. Certo, quel “forever” sfoggia l’ambiguità del miglior Lennon: è un augurio a seppellirsi nella memoria dell’infanzia? O forse ci sta dicendo che tutta la vita adulta è un’illusione, e che da quel campo di giochi non è mai uscito? È bastato quell’ermetico “forever” a rendere un giardino di Liverpool uno dei luoghi più evocativi della cultura pop. John non fornisce ulteriori immagini, non gli servono.Siamo convinti che una canzone psichedelica debba essere visionaria. Vecchio luogo comune della cultura pop: dove ci sono allucinogeni, immaginiamo colori violenti, illusioni ottiche, geometrie frattali e qualche oggetto retrò completamente decontestualizzato. Anche Lennon più tardi avrebbe sentito la necessità di evocare un immaginario del genere, con Lucy in the Sky. Ma nel 1966, quando comincia a lavorare alla nuova canzone, Lennon più che una visione vuole esprimere una confusione. La canzone a un certo punto s’intitola It’s Not Too Bad e il testo, più che ispirato dall’LSD, sembra la trascrizione di un soliloquio: un esercizio di scrittura automatica. Il metodo era ancora quello di She Said She Said: sballarsi e poi prendere appunti. Ma ai tempi di She Said She Said era a una festa coi suoi amici, in una situazione protetta e sotto controllo: quando Peter Fonda aveva iniziato a delirare John si era trovato addirittura a interpretare un principio di realtà. Ora invece era solo coi suoi pensieri e i suoi pensieri non si ricombinavano. John Lennon era un personaggio pubblico apprezzato da giornalisti e pubblico per le sue risposte pronte. In Strawberry Fields si leva la maschera: finalmente può balbettare, confondersi, contraddirsi, e ne approfitta senza vergogna: “I think, er, no, I mean, er, yes, but it’s all wrong that is I think I disagree“. Già in passato aveva tentato di mimare il parlato, usare gli intercalari in funzione ritmica (“My baby buys her things, you know; she buys her diamond rings, you know“). Ora ne vuole fare lo stesso senso del suo discorso. È un’idea estremamente coraggiosa, vista la situazione.

It’s getting hard to be someone, but it all works out. La situazione è la solita: la Emi vuole un disco nuovo. Almeno un singolo. Sono passati ormai sei mesi dall’ultima uscita pubblica: come può resistere il pubblico, e soprattutto come possono sopravvivere i discografici senza un nuovo prodotto dei Beatles?

Rientrato a Londra, Lennon ritrova i colleghi e si sente subito a casa. La canzone però stenta a prendere forma. La Emi insiste. Si delineano, nell’occasione, i punti di forza che stavano facendo di Paul McCartney il leader in pectore del gruppo. Quando si tratta di produrre un singolo, Paul ha sempre un’idea abbastanza precisa di quello che vuole ottenere. Questo lo porterà a entrare in frizione con gli altri tre e persino con George Martin: ma è un vantaggio concreto rispetto a John, che non sa sempre esattamente cosa vuole, e quando lo sa non sempre riesce a spiegarlo. La canzone del resto parla proprio di questo: John non sa cosa vuole. “È facile vivere con gli occhi chiusi, fraintendendo tutto ciò che vedi”. Significa che preferisce tenerli chiusi, come in I’m Only Sleeping, o che ha intenzione di aprirli? Anche stavolta ognuno può interpretare come preferisce. Lennon però non riusciva a decidersi. Voleva un disco che suonasse diverso da tutto quello che si era sentito fino a quel momento: ovvero? Voleva un pezzo avantgarde come Tomorrow Never Knows, ma avrebbe anche voluto dare al brano un’atmosfera soffusa. Alla fine com’è noto George Martin e Geoff Emerick cucirono assieme due versioni incise a velocità e chiavi diverse: qualcosa che oggi sarebbe difficile da realizzare con la tecnologia digitale, in un qualche modo riuscirono a farlo funzionare con forbici e nastro. Il risultato è un miracolo che desta ammirazione ancora oggi. Lennon non ne era soddisfatto. Ancora nel 1980 era convinto di avere subito un boicottaggio inconsapevole, da parte di Paul e George Martin.

Always, no, sometimes think it’s me. Comunque alla fine il disco uscì, e ottenne tutta l’attenzione che si meritava. I Beatles avevano sempre cercato di sorprendere con qualcosa di nuovo, ma stavolta la sensazione di molti è che avessero nettamente esagerato: si erano fatti crescere i baffi, e nei filmati promozionali sfoggiavano costumi colorati che facevano a pugni con l’iconografia consolidata. Come previsto Penny Lane fu la canzone più programmata in radio e Strawberry la più discussa. Lo status di doppio lato A penalizzò la performance nella classifica inglese, impedendo ai Beatles di accedere al primo posto. Ma l’errore più grave che George Martin non smise di rimproverarsi fu la scelta di escludere i due brani usciti sul singolo dall’album in lavorazione. A quel punto il progetto di un viaggio sentimentale nella Liverpool dell’infanzia fu accantonato, anche se ne restano tracce disseminate in tutto Sgt.Pepper.

That is you can’t, you know, tune in. Nel catalogo di Lennon, Strawberry ha una posizione centrale, per la quantità di riferimenti che rimandano al passato, e di spunti che proiettano verso il futuro. L’arpeggio che Paul suona all’inizio sul mellotron appena comprato è un parente lontanissimo di quel vecchio brano che suonava alle feste degli studenti per imitare i chansonnier: intorno al quale su istigazione di John, Paul aveva poi composto Michelle.

Nel momento in cui la canzone sembra partire per davvero – a fatica, come un meccanismo che ci mette un po’ a ingranare – mentre Lennon canta “to Strawberry field”, l’accordo è di nuovo quel minore settima che Paul McCartney aveva scoperto in un brano di Joan Baez e aveva usato in I’ll Get You, in attesa di trovare una canzone abbastanza evocativa. Nella seconda parte della strofa gli accordi diventano più semplici e in un qualche modo marziali, forse reminiscenti di qualche inno dell’Esercito della Salvezza che John ascoltava dalla casa della zia. È il momento in cui Strawberry diventa quasi la parodia di un inno religioso: la cadenza è IV-V-I (Re, Mi, La), con qualche incursione finale del Fa#- (VI). È una cadenza che i Beatles usavano sin dai tempi di I Want to Hold Your Hand, ma che nel 1967 diventerà un cliché del rock: Light My Fire, I Can See for Miles, la stessa All You Need Is Love. Pochi anni più tardi, diventerà il nucleo del ritornello di Imagine, che di Strawberry è quasi la versione semplificata: sulla progressione di “that is I think I disagree“, Lennon canterà “and the world will beat as one“. Nel frattempo, un po’ le idee se le era chiarite.

1. A Day in the Life (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967).

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band non è il miglior disco dei Beatles, a quanto pare. Benché molti critici continuino a preferirlo a Revolver, quando poi si tratta di mettere in fila le canzoni succede quello che avete visto: Revolver ha due brani nei primi cinque posti, Sgt. Pepper salva la faccia col primo posto, ma per trovarne un altro (Lucy) bisogna scendere fino alla trentaseiesima posizione. Se volessimo fare una classifica degli album per piazzamento medio (una cosa che avrebbe ancor meno senso di quello che abbiamo fatto fin qui), Sgt Pepper sarebbe superato non solo da Revolver ma persino dalla versione USA del Magical Mystery Tour, che però più che un album è una compilation. Il tutto ci autorizza a pensare che alla fine la superiorità di Sgt Pepper stia più nella confezione che nella qualità delle canzoni: il famoso Concetto. A Day in the Life non ne fa nemmeno parte: è una specie di bonus, ma che razza di bonus. Fu la prima canzone che incisero, in un momento in cui non sapevano ancora esattamente che disco volevano fare – a dire il vero non hanno mai saputo esattamente che disco volessero fare, ma dopo aver inciso A Day in the Life erano persuasi che comunque sarebbe stato un capolavoro.

A Day in the Life è il brano migliore dei Beatles. Perlomeno è quello che risulta dalle classifiche pubblicate on line dalle testate specializzate. A Day è in testa alla classifica di Vulture.com, di Ultimate Classic Rock, di Rolling Stone, di Usa Today, di Mojo e di Time Out. Solo quegli irriverenti ragazzacci del New Musical Express hanno concepito il pensiero trasgressivo di inserirla al secondo posto (dietro a Strawberry Fields), come del resto Entertainment Weekly (dietro a A Hard Day’s Night). Insomma, intorno a questa cosa abbastanza fatua di scegliere la migliore canzone dei Beatles – una trovata che si fa apposta per generare discussione, e quindi via libera ai pareri più strampalati, in teoria – in pratica c’è un consenso tra gli esperti che raramente troveremmo quando si tratta di giudicare cose più serie. Questo malgrado A Day non sia poi una scelta così scontata e soprattutto popolare: ho il sospetto che molti ascoltatori distratti, in grado di riconoscere dalle prime note Yesterday o persino Ticket to Ride, potrebbero non identificarla (anche se riconoscerebbero la voce di Lennon). A Day in the Life è un esperimento che mette assieme cose che visibilmente assieme all’inizio non stavano; è tutto fuorché una canzone perfetta; cosa la rende allora una risposta quasi obbligata alla domanda “La migliore canzone dei Beatles”, almeno per i critici?

A Day è tante cose, ma di sicuro non è la solita canzoncina per teenager. Non è neanche uno di quei motivetti svenevoli con cui Paul voleva conquistare i loro genitori. I Beatles sono la band più popolare del mondo, ma A Day in the Life non è un pezzo popolare, anzi: mobilitare una mezza orchestra solo per farla esplodere in un crescendo è una mossa orgogliosamente impopolare. Siamo i Beatles, possiamo fare tutto, e ora faremo esplodere il giocattolo. Avanguardia. Chi sceglie A Day in the Life ci tiene a ribadire questa cosa: i Beatles sono stati anche avanguardia. E noi che li studiamo, noi che compiliamo le classifiche: noi siamo gente seria.

In A Day si materializza per la prima volta sui solchi l’immagine del Lennon maturo, quello che più spesso associamo ai brani più famosi della sua carriera solista. Può trattarsi di naturale maturazione, o forse ad affiorare è un John che è sempre esistito, ma che fin qui non aveva avuto spazio e tempo per esprimersi. Sappiamo che diverse sue canzoni erano nate ‘lente’ nella sua testa, e successivamente accelerate su insistenza dei colleghi a cui servivano brani veloci ed eccitanti. Non sappiamo come suonasse, per esempio, Help!, la prima volta che la suonò. Ma A Day in the Life comincia con una progressione molto simile. Non solo: fosse uscito Sgt. Pepper anche solo venti giorni prima, i Beatles avrebbero potuto legittimamente rivendicare di essere stati il primo gruppo rock a costruire un brano intorno alla progressione del secondo movimento della Suite orchestrale n. 3 in Re maggiore (BWV 1068), di Johann Sebastian Bach, meglio nota in Italia come Aria sulla IV corda e, ancor meglio, Sigla di Superquark.

Ma Sgt. Pepper uscì il 26 maggio, quando ormai da due settimane l’etere inglese era irradiato dal successo dei Procol Harum, A Whiter Shade of Pale: un brano tra l’altro molto apprezzato sia da McCartney sia da Lennon. Quest’ultimo che si sappia non ha mai rimarcato la somiglianza: a differenza di Matthew Fisher e Gary Brooker, i due tastieristi dei Procol Harum, Lennon non aveva la cultura musicale necessaria per rendersi conto del prestito: era arrivato a Bach da solo, da autodidatta. Era alla ricerca di un tono greve, per commentare un fatto tragico che poteva averlo scosso (“I read the news today, oh boy”): l’incidente stradale in cui era morto il ventunenne Tara Browne, nobile anglo-irlandese e irruente protagonista della Swinging London (“He blew his mind out in a car”). Tara era stato l’iniziatore di Paul McCartney all’uso dell’LSD; McCartney ha sempre negato che la canzone parlasse di lui, anche perché in caso contrario bisognerebbe accettare il fatto che davanti alla notizia “abbastanza triste” Lennon non riesca a trattenere una risata (“Well, I just had to laugh”). E però sappiamo dall’intervista del 1970 che una reazione così incongrua è esattamente quella che Lennon sperimentava quando “moriva qualcuno vicino a lui”. “C’è una specie di risolino isterico, hi hi, sono felice che non sia toccato a me, quel buffo sentimento quando muore qualcuno vicino a te”. Lennon in questo caso si riferiva a Brian Epstein: A Day in the Life fu suonata al suo funerale.

Brian Epstein

La prima parte di A Day si lascia interpretare come un’ulteriore pagina del diario oblomoviano inaugurato con Nowhere Man e proseguito con I’m Only Sleeping; Lennon legge il giornale, si accorge di un lutto ma invece di piangere non riesce a soffocare un risolino. La vita prosegue come se niente fosse, Lennon si mette a guardare un film, forse in tv e sarebbe la prima volta che l’elettrodomestico compare in una canzone dei Beatles. La sezione di John si interrompe su quel “I’d love to turn you on” che è stato interpretato come riferimento al sesso o alla droga (“Vorrei eccitarti”), ma potrebbe anche inconsciamente significare: vorrei riaccenderti, se ci fosse un pulsante per rimetterti in vita io premerei “on”. A quel punto Lennon non sa più come andare avanti, e chiede aiuto a Paul. A Day in the Life è una buona scelta per i critici anche perché sia Paul sia John fanno esattamente quello che ci si aspetta da loro: John è lamentoso, visionario, ermetico; Paul nello stacco centrale mette in scena se stesso come Principio di Realtà, un rispettabile membro della società che si sveglia in un mondo che sembra per un attimo ri-diventato normale, anche se basta un tiro di fumo (“had a smoke“) perché il Sogno irrompa di nuovo, urlando, dalla finestra.

Come scrivono su UCR: “Art Pop doesn’t get better than this“. A Day in the Life è un oggetto artistico, cosa che magari non sarebbe facile dire per I Want to Hold Your Hand. Più che ascoltarla forse dovremmo appenderla in soggiorno. I Beatles sono sempre stati artisti sperimentali, anche quando la loro arte era ondeggiare il caschetto e cantare “yeh-yeh”: hanno sempre tentato cose nuove, e delle loro innovazioni hanno fatto tesoro tutti. Ma è all’altezza di Sgt. Pepper che l’innovazione diventa uno spettacolo in sé. A Day non è più evoluzione, è un gesto di ribellione nei confronti della forma canzone, è un taglio di Fontana, un papier collé di Picasso: e come in quei casi si presta molto bene a diventare un feticcio, i critici vanno matti per questo genere di cose.

Tutto questo però si potrebbe benissimo dire anche per Tomorrow Never Knows, che però non è prima in nessuna lista. A Day in the Life invece è un’ottima scelta per il primo posto perché sembra contenere tutti i Beatles. Scegliendo A Day si riesce nell’impresa impossibile di tenere assieme sperimentazione e melodia, orchestrazione e urlo primordiale. A Day in the Life è anche, malgrado i giochi di parole di John, un pezzo serio, persino lugubre: tanto più rilevante in un disco di allegre buffonate come Sgt. Pepper. L’urlo di John tradisce un senso di tragedia che non ti saresti mai aspettato in un disco rock. E tutte queste cose i critici le apprezzano. Voi che non lo siete, siete liberi di continuare a preferire Yesterday, Yellow Submarine, perfino Obladì Obladà – non vi giudica nessuno. Di sicuro non io. Io cercavo solo una scusa per scrivere qualche pezzo sui Beatles. Spero di avervi acceso qualcosa (come lo tradurreste “turn you on”)? Alla prossima.