La felicità è dormire, sognare, sparare (Beatles, #45-36)

Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76), (#75-66), (#65-56), (#55-46)

Spero che stiate bene, io mi sento bene, grazie per il vostro piccolo sostegno, che abbiamo in lista questa settimana? La canzone con cui i Beatles volevano tornare indietro (ma non ci riuscirono), quella con cui stavano per spiccare il volo (in un cielo di diamanti), quella di quando George scoprì che lavorava per il governo; quella che tutti pensavano che parlasse di eroina invece parlava di sparare alla gente; quella che qualcuno pensava parlasse di sparare alla gente e invece parlava di una giostra; quella in cui Paul vuole spiegare tutto ma per John la vita è troppo corta, e qualche altra ancora. Ricordo che la classifica non la faccio io: è una media di tutte le classifiche messe on line da critici specializzati. Certo che Happiness Is A Warm Gun andava messa più avanti. Sono d’accordissimo. Non sparate. Non su di me, almeno.

45. I Feel Fine (Lennon-McCartney, singolo, 1964)

I’m so glad that she’s my little girl. Non solo i Beatles dei primi due anni cantavano esclusivamente canzoni d’amore, ma con qualche eccezione (cover, per lo più) si tratta di amore corrisposto. Io la amo, lei ti ama, tu mi fai piacere, io ti faccio piacere, stringiamoci le mani, abbracciamoci forte, adesso seriamente non è fantastico? Mettiamo che possiate scegliere di assumere una droga in questo istante: preferireste un oppiaceo, un vasodilatatore, un allucinogeno, o una sorsata della dopamina di quando eravate adolescenti e lei vi amava e voi l’amavate e quel giorno tutti hanno scoperto che stavate assieme? Purtroppo non è in commercio, mi dispiace (ma potete sempre ascoltare i Beatles).

L’effetto dopante è amplificato da una condizione che Lennon e McCartney avevano scoperto verso la fine del 1962, e che ne ha decretato il successo: gli osservatori esterni. Essi ci guardano (If I Fell), a volte ci aiutano (She Loves You), sempre ci invidiano. Non ci fossero loro che ci spìano non ci sarebbe neanche tutto questo gusto ad appartarsi. Questo può spiegare come mai il ritornello di I Feel Fine reciti: “I’m in love with her”, che sintatticamente non ha molto senso, perché viene dopo una strofa (“Baby says she’s fine, you know, she tells me all the time, you know“) che termina con un “she said so“, “lei ha detto così”. A questo punto ci aspettiamo che il cantante riporti ancora un discorso diretto della partner, e invece Lennon afferma: “I’m in love with her and I feel fine“. Da un punto di vista logico-sintattico “I’m in love with him” avrebbe avuto più senso, ma si può comprendere la ritrosia di Lennon a cantare un ritornello del genere in un singolo del 1964 (solo Ringo aveva la flemma per gridare “I’m talking ‘bout boys now“!)

Un’altra possibilità era passare al discorso indiretto e cantare “She’s in love with me and I feel fine“: che è poi quello che fa Lennon a fine canzone. Ma all’inizio no, perché? Perché ha bisogno di un interlocutore. “I’m in love with her” aggiunge questo alla canzone: la presenza di un confidente, muto, che non deve far altro che ascoltare l’estasiata testimonianza di John: oh, sono così felice, lei dice a tutto il mondo che le compro un sacco di cose, sai, le compro gli anelli di diamanti, lei dice proprio così. Che senso ha avere una ragazza felice di stare con te se non lo stai raccontando a qualcuno?

I Feel Fine viene in soccorso dello studioso cui preme dimostrare come l’evoluzione di Lennon-McCartney proceda in modo progressivo, senza salti bruschi o crisi significative: se la strofa è molto innovativa e anticipa gli sviluppi più rock del biennio ’65-’66, il bridge è ancora saldamente ancorato in quella poetica yeh-yeh che aveva regalato ai Beatles quattro singoli al primo posto: I Feel Fine fu il quinto, il che sorprese positivamente lo stesso Lennon. Pensava di aver rischiato più del solito. Sua fu l’idea di cominciare il brano con un feedback, il ‘fischio’ di un amplificatore troppo vicino a un microfono, che oggi passa quasi inosservato ma ai tempi era una maleducazione inconcepibile in un prodotto inciso, al punto che George Martin dovette farlo passare per un errore. “Prima di Hendrix, prima degli Who, prima di chiunque. Il primo feedback su qualsiasi disco”. È la prima incursione dei Beatles di studio nel mondo dei rumori, un’anticipazione delle follie di là da venire: ma è anche un ritorno alle radici grezze, al sound cacofonico del Cavern Club o di Amburgo; “Tutti giocavano col feedback nei concerti, e la roba alla Jimi Hendrix succedeva già da un pezzo. In effetti tutta quella roba punk di adesso è solamente quello che [ai nostri tempi] la gente faceva nei club” (1980). La novità più macroscopica resta il riff della strofa, suonato all’unisono dalle chitarre di George e di John (che non riusciva però a cantarci sopra). È un esercizio pentatonico ripetuto su tre accordi diversi: con ogni probabilità il riff più complesso che si poteva sentire in un pezzo rock alla radio nel 1964 – anche perché i rivali stavano piuttosto cercando di semplificare, il riff di You Really Got Me dei Kinks giocava su due note, quello di Satisfaction su tre o quattro, si era insomma aperta la caccia al riff più basilare e maestoso, da suonare magari roteando teatralmente il braccio destro come Pete Townshend. Invece a fine 1964 Lennon sembrava avere una fobia del vuoto: riempiva le battute di note proprio come la voce narrante riempiva la frase di intercalari (tutti quegli “you know”, apparentemente inutili, ma che servono a ribadire la presenza di un testimone). In tutta quest’ansia di non lasciare spazio al silenzio, col senno del poi, possiamo leggere già quell’irrequietezza esistenziale che comincia ad affiorare nei solchi più interessanti di Beatles for Sale: ma dobbiamo proprio? Non possiamo semplicemente esser felici perché quei due stanno assieme e sono felici? Tempo per le canzoni tristi ne avremo. I Feel Fine è la canzone più felice di John Lennon, ed è anche l’ultima sua che ascolteremo su un lato A di un 45 giri per più di due anni (se si eccettuano i 45 giri estratti dagli album). Non è una coincidenza.

44. Get Back (Lennon-McCartney, singolo, 1969; poi in Let It Be, 1970).

Retrospettivamente, Get Back non fu una grande idea. Non il brano in sé (che schizzò immediatamente al primo posto della top10 britannica e ci restò per sei settimane), ma proprio il titolo. I Beatles avevano sempre creduto nell’importanza di un buon titolo, Paul soprattutto (“se qualcuno ti chiede “qual è la tua nuova canzone” e tu hai un titolo interessante, sei già a metà strada”). A Hard Day’s Night era un titolo buffo e intrigante. Beatles For Sale era autoparodico. Help!, Rubber Soul, Revolver, Sgt Pepper’s…, Magical Mystery Tour: tutti titoli che attirano l’attenzione, destano curiosità. Get Back si limitava a spiegare quello che volevano fare i Quattro all’inizio del 1969, in modo semplice. Forse troppo semplice. Anche un po’ brutale. “Torna indietro” non è mai un buon messaggio. Ti si ritorce contro.

Proprio nell’anno della contestazione, nell’ambiente rock tirava un’aria di ritorno all’ordine. Già nel 1968 i Rolling Stones dopo la sbornia psichedelica erano tornati al solido blues di Beggars Banquet. Bob Dylan già a fine 1967 aveva già sorpreso tutti con un breve disco enigmatico e spogliato all’osso, John Wesley Harding. Poi in estate era uscito il disco del gruppo che accompagnava Dylan, che ora si faceva chiamare semplicemente Band, Music From the Big Pink, e aveva sorpreso pubblico e addetti ai lavori per quell’atmosfera di semplicità, di musica fatta in casa con amore e senza troppi fronzoli. Eric Clapton ascoltandolo aveva deciso di chiudere coi Cream. La “Big Pink” era la casa di Woodstock nella cui cantina Dylan e la Band si erano ritirati a suonare musica per il gusto di farlo. George Harrison era andato a trovarli a Woodstock e si era lasciato conquistare dall’atmosfera informale, dalla serenità che il gruppo sprigionava suonando per il gusto di suonare. Potevano i Beatles fare lo stesso? Ma senza smettere di essere i Beatles, cioè il gruppo da cui ci si aspettava un singolo di successo ogni quattro mesi, un album capolavoro entro l’estate? Ci potevano almeno provare.

Quando in estate uscì il primo disco (abusivo) con le canzoni registrate da Dylan e dalla Band in cantina, tutti poterono misurare la somiglianza con Get Back, registrata in gennaio ma pubblicata in aprile: canzoni semplici, divertenti da suonare (in particolare si diverte Lennon con la chitarra solista), testi enigmatici ma spesso improvvisati al microfono. Get Back è un classico esempio di metacanzone: non dice soltanto “torna indietro” ma rappresenta un ritorno indietro, a un passato ormai mitico in cui i Quattro improvvisavano rock’n’roll su due accordi. Il brano piacque subito, anche perché paradossalmente proponeva un’idea di suono beatle già molto diversa da quella del Disco Bianco che era uscito pochi mesi prima: ancor più che la direzione, al pubblico interessava il movimento. Si sarebbe in seguito scoperto che “tornare indietro” per i Beatles era un’opzione ancora più faticosa di andare avanti. Per ottenere quel suono fatto in casa che suonasse naturale i Quattro dovettero riprovarla fino allo sfinimento di volte (oltre a farsi dare una mano da Billy Preston all’organo).

Quando in estate uscì il primo disco (abusivo) con le canzoni registrate da Dylan e dalla Band in cantina, tutti poterono misurare la somiglianza con Get Back, registrata in gennaio ma pubblicata in aprile: canzoni semplici, divertenti da suonare (in particolare si diverte Lennon con la chitarra solista), testi enigmatici ma spesso improvvisati al microfono. Get Back è un classico esempio di metacanzone: non dice soltanto “torna indietro” ma rappresenta un ritorno indietro, a un passato ormai mitico in cui i Quattro improvvisavano rock’n’roll su due accordi. Il brano piacque subito, anche perché paradossalmente proponeva un’idea di suono beatle già molto diversa da quella del Disco Bianco che era uscito pochi mesi prima: ancor più che la direzione, al pubblico interessava il movimento. Si sarebbe in seguito scoperto che “tornare indietro” per i Beatles era un’opzione ancora più faticosa di andare avanti. Per ottenere quel suono fatto in casa che suonasse naturale i Quattro dovettero riprovarla fino allo sfinimento di volte (oltre a farsi dare una mano da Billy Preston all’organo).

Persino improvvisare quattro versi al microfono era meno semplice del previsto. Ogni parola era un’insidia. In una delle prime versioni c’era un’intera strofa dedicata agli immigrati, in particolare ai “pakistani” perché Paul aveva letto della loro drammatica condizione negli slums britannici e soprattutto gli piaceva il suono della parola. A quel punto il ritornello sarebbe diventato una satira del nazionalismo britannico (“Tornatevene da dove siete venuti”). Molto progressista per un gruppo che aveva sempre dribblato il coinvolgimento politico – e anche molto rischioso: l’ironia è un procedimento retorico che richiede la complicità del pubblico. Per ottenere questa complicità serve almeno un segnale (un occhiolino, un emoticon) che le radio di tutto il mondo non avrebbero potuto trasmettere. Quel Get back rischiava di suonare indistinguibile dagli slogan di cui si prendeva gioco e così i Quattro decisero, saggiamente, di toglierlo e rifugiarsi nel nonsense, nelle libere associazioni dell’inconscio. Ma l’inconscio è una brutta bestia, ne abbiamo già parlato.

“Credo che ci fosse qualche allusione a Yoko, sai Tornatene al luogo a cui appartenevi. Ogni volta che cantava quel verso in studio, dava un’occhiata a Yoko. Probabilmente dirà che sono un paranoico” (1980). Beh in effetti, sì, signor Lennon, la paranoia va messa in conto, specie quando si fa uso di stupefacenti. E allo stesso tempo, davvero, come si fa a escludere che Paul abbia guardato anche una volta sola Yoko Ono, mentre intonava Get Back? Giusto il tempo di uno sguardo importuno: vi è mai capitato di fissare la persona che non avreste dovuto fissare, nel momento meno indicato? Yoko veniva da New York, prima ancora dal Giappone; la canzone è proprio un invito a tornarsene a casa; un messaggio pericoloso. Mentre Paul canta il ritornello forse è meglio evitare di guardare la straniera in faccia, a proposito, dov’è? Ops, troppo tardi, l’ho guardata. Vabbe’, facciamo finta di niente.

Linda Eastman McCartney (AP Photo/Staff/Rider)

Il solito problema delle parole delle canzoni. Meno senso hanno, più senso possono trattenere. Paul s’inventa un personaggio, “Jojo”, doppio già nel nome (Jojo non suona come Yoyo, ma neanche troppo diverso), che pensa di essere solitario ma sa che non può durare (chi era fino a pochi mesi prima lo scapolo d’oro dei Beatles?) Jojo decide di lasciare la sua casa che, di tutti i posti al mondo, è proprio a Tucson, in Arizona: un luogo proverbiale per tutti gli spettatori di film western, ma anche la città in cui aveva vissuto la famiglia di Linda Eastman. Jojo è “metà uomo, metà donna, molto ambiguo” spiega Paul nella sua autobiografia: e forse è un lapsus, perché il testo suggeriva che fosse l’altro personaggio, “sweet Loretta Martin”, a “credere di essere una donna mentre era un altro uomo”. Loretta Martin ha le stesse iniziali di Linda McCartney. L’accusa di essere una donna-uomo veniva mossa talvolta alle spalle di Yoko Ono, non solo perché la sua femminilità non si inquadrava negli schemi di allora, ma per spiegare il fatto che dopo averla incontrata Lennon si fosse parzialmente femminilizzato. Insomma, Get Back nella sua versione finale non parla di nulla: ma se parlasse, forse avrebbe qualcosa da dire sulle rispettive partner degli autori. Vengono da lontano e stanno per lacerare definitivamente il gruppo. Non potrebbero tornarsene indietro, al luogo in cui appartengono? Non è che Paul volesse dire questo, anzi: Paul voleva dire tutto tranne questo. Ma sono proprio quelli i momenti in cui ti tradisci.

Insomma un titolo terribile, col senno del poi. Se è vero che azzeccando un buon titolo sei a metà strada, se lo sbagli non recuperi più. È facilissimo offendere qualcuno cantando Get Back. Ci sarà sempre qualcuno che si sente fuori posto e che si sentirà offeso. E siccome ci sentiamo tutti un po’ fuori posto, e stiamo aspettando tutti un’occasione per offenderci…

43. We Can Work It Out (Lennon-McCartney, singolo, 1965).

Try to see it in my way… Potrebbe essere la canzone centrale di tutta la storia dei Beatles: il perno, il fulcro, il momento in cui Paul sorpassa John, l’inizio della fine, la fine dell’inizio. A decidere fu il pubblico, comunque. Lennon non credeva in We Can Work It Out; pensava che la sua Day Tripper avrebbe funzionato meglio come singolo, e riuscì a ottenere un compromesso: il 45 giri uscì senza stabilire una gerarchia tra “lato A” e “lato B”, le due canzoni avevano pari importanza. Insomma tra il rock-blues di Day Tripper e l’esperimento pop-valzer di We Can Work It Out avrebbe scelto il pubblico, in particolare quello radiofonico. Il pubblico scelse We Can Work It Out.

Non era così scontato. Paradossalmente quello che faceva la differenza nel brano scritto soprattutto da Paul era il pezzo aggiunto da John: l’inserto vagamente melodrammatico, “Life is very short…”, che culminava con un inedito passaggio in tre quarti (soluzione suggerita da George Harrison): qualcosa che in radio non si era mai sentito e che, chi l’avrebbe detto mai, gli ascoltatori inglesi avevano voglia di sentire.

Lennon si era sconfitto da solo: il John più rock’n’rolleggiante era stato eclissato dal John sperimentale, quello più interessato ad assecondare l’eclettismo di Paul (anche solo per sabotarlo dall’interno). Se Day Tripper avesse vinto lo scontro, la storia dei Beatles sarebbe stata sensibilmente diversa. Se il grande pubblico avesse mostrato nel ’65 di preferire un sano rock’n’roll, i Beatles non avrebbero perso troppo tempo a procurarglielo, concedendo meno spazio alle sperimentazioni e alle esplorazioni che avrebbero funzionato da spinta centrifuga e allontanato soprattutto Paul dai tre colleghi. Può anche darsi che i Beatles sarebbero durati di più (e i Rolling Stones avrebbero avuto meno spazio). Ma nel ’65 la gente preferiva ascoltare We Can Work It Out, un brano sghembo, non molto ballabile, neanche così cantabile, ma che doveva suonare come la promessa di cose favolose di là da venire. Una canzone che senza farlo apposta contiene la formula dei Beatles dal 1966 alla fine: il 60% è di Paul, che canta tutta la strofa e cerca di salvare un rapporto complicato con un atteggiamento paternalistico che può indisporre; il 35% è di John che canta tutto il bridge e la butta sull’esistenziale; il 5% è di George che suggerisce il breve passo di valzer. Possiamo tenere i piedi in tutte le staffe, canta Paul (ma la vita è troppo corta, obietta John). Possiamo spiegarci tra di noi, possiamo andare avanti, possiamo farcela. Ma il valzer non è d’accordo, e ha l’ultima parola.

42. With a Little Help From My Friends (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967).

Hai bisogno di qualcuno? Potrebbe essere chiunque? Sgt Pepper è uno spettacolo così variopinto che ci metti un po’ a notare gli elementi che mancano. Anche quelli un tempo fondamentali. Uno è il rock’n’roll, annunciato con grandi fanfare nel primo minuto del disco, ma poi eclissato proprio dalle fanfare. Un altro è l’amore. Ce n’è proprio poco, anche volendo considerare l’attrazione nei confronti di Lovely Rita qualcosa di più di un’infatuazione. Considerato che fino a due anni prima Lennon e McCartney scrivevano esclusivamente d’amore, è un dato impressionante che l’unica vera canzone di amore corrisposto sia Getting Better, non a caso quella che suona più “vecchi Beatles”. Anche With a Little Help indugia in un suono che rappresenta un passo indietro persino rispetto a Revolver, ed è a suo modo una canzone in cui dell’amore si sente la necessità, anche se non c’è più e va ritrovato (con un piccolo aiuto degli amici). E forse arriva nell’ultimo verso, molto ambiguo. (“Cosa hai visto quando si è spenta la luce? Non posso dirtelo, ma so che è mio”: una di quelle strizzatine d’occhio di Paul che lasciano perplessi).

Che With a Little Help avesse le qualità per diventare un classico, l’avrebbe dimostrato di lì a poco Joe Cocker. In Sgt Pepper invece è quasi mortificata da un arrangiamento non semplice, ma semplicista, che si sforza di far passare un solido brano r’n’b per una canzoncina che un artista amatoriale potrebbe cantare su un gazebo, in un umido parco di una non meglio precisata località dell’Inghilterra settentrionale. Si chiama Billy Shears, veste un buffo costume fucsia, ma ovviamente è Ringo – alla fine forse l’idea di fare un disco come Sgt Pepper, un alternarsi di numeri di varietà, non è che l’estensione di quella pratica per cui, dal 1964 in poi, i brani cantati da Ringo erano concepiti sempre più come dei siparietti. Di tutti e Quattro, Ringo era la presenza più teatrale, non solo nei film: più personaggio che musicista (il musicista fa in tempo a regalare un breve intermezzo di tom-tom che cinquant’anni dopo strappa ancora l’applauso). La necessità di imbastire un pezzo ‘facile’ per le sue limitate capacità vocali viene qui portata al grottesco, e i Beatles forse per la prima volta intonano una parodia di loro stessi. With a Little Help è l’idea dei Beatles che hanno molti che credono di detestarli: una canzoncina semplice tutta coretti e sentimenti stereotipati, con un ritmo martellante che ne ingessa le potenzialità soul. Di fianco a loro, sulla copertina di Sgt Pepper, i Quattro avevano voluto i quattro manichini di cera che li ritraevano nel museo di Madame Tussaud; With a Little Help è l’equivalente musicale di quel contrasto fotografico: dopo la variopinta fanfara che dà il titolo al disco, ecco un brano che ci riporta al passato recente, quando eravamo quattro manichini produttori di canzoni d’amore in serie.

41. Taxman (Harrison, Revolver, 1966).

Ah, Mr Wilson… (qui con Sadat)

And you’re working for no one but me. Taxman è la prima canzone dei Beatles a giocare con un riferimento pop (se davvero, come sembra difficile negare, George avesse in mente la sigla del telefilm di Batman che però nel Regno Unito non era ancora arrivato). È la prima canzone a nominare due uomini politici – primo ministro e capo dell’opposizione, mica fessi questi Beatles – e a contenere una rivendicazione politica, più rancorosa che documentata, ma comunque anni luce più concreta di qualsiasi cosa avessero cantato fino a quel momento: ehi, l’uomo delle tasse ci prende il 95% degli utili, non è un iperbole, è proprio così.

È la prima canzone in cui i soldi non sono un elemento retorico, una cosa che serve a comprare tutto ma-non-l’amore, ma una realtà fisica, misurabile e volatile: troppo volatile, povero George. È la prima canzone di Revolver, il disco che cambia davvero tutto proprio quando tutto sembrava già molto cambiato. È la prima canzone in cui George Harrison fa davvero la differenza, mostrando uno stile suo a cui i colleghi per la prima volta scelgono di adattarsi, al punto che la chitarra solista di Paul se ne va di sua spontanea iniziativa alla ricerca di una specie di raga indiano.

Ah, Mr Heath

Taxman insomma è la prima canzone in tanti elenchi… tutti piuttosto brevi. I Beatles non abbonderanno mai coi riferimenti pop; non nomineranno più uomini politici, non aderiranno a nessuna piattaforma politica e non avanzeranno più nessuna rivendicazione fiscale. Lo stesso George, dopo l’exploit di Revolver (tre brani su quattordici, record assoluto), continuerà a faticare molto per imporre le sue canzoni. Taxman insomma contiene molte più possibilità di quelle che i Beatles decisero di praticare davvero.

BATMAN!!!

In effetti è un brano che corre il rischio di risultare antipatico – non ci sono molti altri episodi della storia del rock in cui un milionario scelga di denunciare non i problemi del mondo, ma i propri problemi col fisco. A sua discolpa, George era molto più giovane e ingenuo di quanto credeva di essere, e la fiscalità britannica molto iniqua con questi quattro ex proletari rei di avere scavalcato un’intera rampa della scala sociale. Il modo migliore di apprezzare Taxman credo sia quello di fingersi un ascoltatore del 1966, privo di pregiudizio, e rimanere completamente allibito: cosa sta succedendo? Sembrano colpi di tosse, il disco è difettoso? Perché insistono a suonare un solo accordo solo? Ma è George che canta, sul serio? E la chitarra, mio dio, ma che sta succedendo? Sono davvero i Beatles questi? Roba da matti, non c’è più religione.

40. I’m Only Sleeping (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).

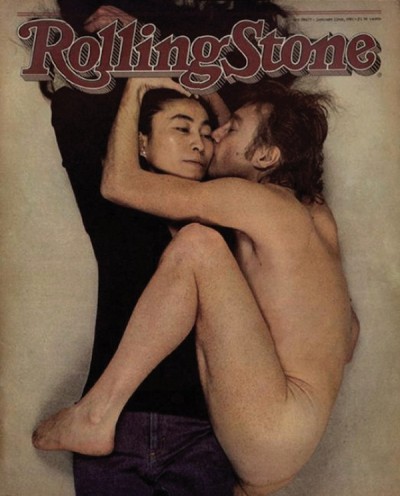

La foto è di Annie Leibovitz. La scattò proprio l’8 dicembre del 1980.

Lying there and staring at the ceiling, waiting for a sleepy feeling… Tutti rimpiangono il vinile, pensano che la musica si sentisse meglio prima. Io penso siano pazzi, ma d’altro canto ho un rimpianto per i nastri magnetici… Ok, erano un disastro. Anche quelli che non si erano ancora rovinati avevano un fruscio tremendo – e comunque stavano per rovinarsi. Però nella mia testa la musica è rimasta un nastro magnetico. Se fermi il nastro, fermi la musica. Se inverti il lato, la musica scorre a rovescio. Ogni canzone era un percorso da un punto A a un punto B; se volevi riascoltarla, dovevi fare il percorso a ritroso. La stessa cosa non succede con le vostre giornate? Diciamo che A sia il momento in cui vi svegliate; B quello in cui vi addormentate: che cos’è il sonno? Il momento in cui chiudete gli occhi e riavvolgete il nastro. E chi è John Lennon nel 1966-1966, quando i Beatles si ritirano dalle scene e non c’è più bisogno di tenersi svegli ingollando anfetamine? Un nastro rovesciato che non riesce più a raddrizzarsi e nemmeno ne sente l’esigenza. Dal suo giaciglio di Kenwood vede il mondo girare all’incontrario. Suona il telefono, è Paul, vorrebbe scrivere una canzone. Please don’t wake me, no don’t shake me, leave me where I am...

I’m Only Sleeping è il seguito di Nowhere Man, per come riprende l’attitudine diaristica di dedicare almeno una canzone dell’album al proprio stato d’animo dominante. Come si sentiva John Lennon nella primavera del 1966, all’apice della Swinging London? Ancora parecchio sonnacchioso. Poca voglia di uscire, scarsa disponibilità a recitare la parte dell’uomo di casa. Il brano che porta in studio sotto forma di demo è un lontano parente di Girl: attinge allo stesso serbatoio inconscio di melodie rétro, vecchie ballate in minore e frasi jazz ascoltate alla radio chissà quando . Il blend è già inconfondibilmente lennoniano: vedi il bridge (“keeping an eye on the world going by my window“), tagliato così corto (“taking my time“) che non fai in tempo a notarlo ed è già ripartita la strofa (“When I wake up early in the morning“), quasi il ripensamento di un dormiglione che stava per alzarsi; e soprattutto quel magico accordo in maggiore settima, parente non lontano di quello che attutiva l’angoscia in No Reply: qui è soffice come il guanciale su cui casca il ritornello, mentre Lennon canta “sleeping”.

In studio John raffina il timbro della voce, precisa ma fragile, e la fa accostare a quei coretti vagamente swing che sembrano davvero usciti da una pigra radiosveglia mattutina. Nel bridge interviene Paul con un contrappunto più virile, come se tentasse di scrollare John e svegliarlo; ma niente da fare. Siccome George è occupato a sperimentare con la chitarra invertita, i fraseggi di connessione tra il ritornello e la strofa vengono delegati al basso di Paul e raggiungono il nostro orecchio attutiti, compressi, come i colpetti amorevoli di qualcuno che cercasse di svegliarci. Ma il punctum del brano ovviamente è la chitarra rovesciata di George.

I Quattro avevano iniziato a rovesciare i nastri con Rain; l’esperimento prosegue con I’m Only Sleeping ed è una trovata geniale non solo perché le sonorità rovesciate si adattano all’andamento languido e jazzeggiante. In I’m Only Sleeping quello che fino a quel momento era ancora un trucco di laboratorio diventa il correlato sonoro di un fenomeno tanto vicino all’esperienza di tutti quanto misterioso: il sonno, per la prima volta immaginato come il lato B della veglia. Suonare un assolo a rovescio è come mandare un messaggio a sé stessi in sogno: George compone l’assolo, ne incide una prova, lo rovescia per sentire come deve suonarlo, lo incide a rovescio e poi lo rivolta di nuovo. Se potessimo ricevere messaggi dal piccolo aldilà dei sogni, probabilmente avrebbero la consistenza sfuocata eppure familiare dei fraseggi di chitarra rovesciati di George. E non è una coincidenza che la chitarra invertita torni alla fine del pezzo: dopo averci pensato un po’ su, John si è riaddormentato.

39. Happiness Is a Warm Gun (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)

Da “American Rifleman”, numero del maggio 1968.

Non è una ragazza cui manchi qualcosa. Derek Taylor in un albergo aveva conosciuto un tale che raccontava di usare i guanti di velluto quando si intratteneva con le ragazze, gli piaceva quella particolare sensazione. Come una di quelle lucertole che in California restano schiacciate tra i vetri scorrevoli delle finestre. In uno stadio di Manchester avevano beccato un tizio che nascondeva degli specchietti nella punta dei suoi stivali chiodati e li usava per guardare le mutandine delle ragazze della fila superiore (a quei tempi negli stadi inglesi si stava in piedi). C’è gente che finge di avere un braccio in gesso per rubare nei negozi (“while his hands are busy working overtime“). Nel Merseyside l’eufemismo per “defecare all’aperto” è “donare al Fondo Nazionale” (“donate to the National Trust“). Ho bisogno di una risistemata perché mi sto abbattendo, mi sto riducendo ai pezzi che ho lasciato giù in città. Madre Superiora, salta la pistola. La felicità è una pistola calda.

Lo disse Cechov, no? Se c’è una pistola in scena, prima o poi qualcuno sparerà. Se si eccettua il titolo un po’ enigmatico dell’album del 1966, le armi da fuoco non entrano nel copione beatle fino al Disco Bianco, dove compaiono in almeno tre numeri: il siparietto western Rocky Raccoon, la satira animalista Bungalow Bill (dove “gun” fa rima con “mum”) e ovviamente Happiness Is a Warm Gun. Anche qui c’è una madre nei dintorni. Lennon per l’occasione ritorna al metodo che tante soddisfazioni aveva dato a lui e agli ascoltatori con A Day in the Life: distillare surrealismo dai titoli di giornale. “La felicità è una pistola calda” lo aveva scovato sulla rivista della National Rifle Association. “Una pistola calda significa che hai appena sparato a qualcuno. Pensavo che fosse una cosa favolosamente malata da dire”. Forse aveva anche intenzione di scrivere una canzone d’amore sui generis a Yoko (nel demo di Anthology 3 si sente chiaramente il suo nome dopo il riferimento alla Madre Superiora), ma alla fine tutte le suggestioni si mescolano in un unico calderone surreale che forse è l’ultimo contributo diretto dell’LSD alla creatività beatle. Ovviamente “I need a fix” e “jump the gun” furono subito interpretati come riferimenti all’eroina (anche McCartney nutriva sospetti in tal senso). Lennon lo ha sempre negato: non aveva ancora iniziato ad assumerne, e non avrebbe mai usato la siringa. Non importa: le immagini che gli vorticano incontro finiscono per confondersi. Sesso, droga, armi da fuoco, tutto preme per entrare, in un corpo che dovrebbe rilassarsi e accettare la pace – madre superiora, salta la pistola (su BeatleBible un tizio scrive di essersi svegliato nel cuore di una notte con un’intuizione: Lennon recita “Mother Superior jump the gun” sei volte, come i sei colpi nel tamburo di un revolver!)

Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? (Richard Hamilton, 1956).

Il finale doo-wop in cui in un qualche modo Ringo riesce a tenere il 4/4 mentre tutto il resto scorre in terzine, è un’esplicita “satira del R’n’R anni 50”, lo stesso Lennon lo definiva così, ed è un esempio felice di come certe idee possano incubarci dentro per anni: uno dei più antichi documenti sonori che ci sono rimasti di John e Paul è proprio una registrazione domestica di un pezzo doo-wop parodistico. Nel 1960 Paul stava già mimando i coretti alti mentre John improvvisava fesserie al microfono con un vocione impostato. Una simile ‘strofa parlata’ compariva nel demo di I’m So Tired, finché Lennon non ha l’idea risolutiva di staccarla e rimontarla alla fine di Happiness… Il risultato è un collage d’immagini sospese tra iper-realismo, mistero e parodia, che ricorda irresistibilmente la pop art e in particolare le opere di Richard Hamilton – lo stesso Hamilton che Paul aveva appena presentato ai colleghi e che avrebbe ‘disegnato’ la copertina del Disco Bianco.

Si dice spesso che i Quattro durante la lavorazione del Bianco non riuscissero più a suonare assieme. Eppure la canzone in assoluto più provata in studio da tutti e quattro è Happiness Is a Warm Gun: più di settanta take. È un pezzo che solo John Lennon avrebbe potuto proporre agli altri tre, ed è un pezzo che solo gli altri tre non avrebbero respinto al mittente, ma che roba è, ci prendi in giro? Una decina di cambi di tempo? Paul McCartney non ha mai smesso di dire che Happiness è una delle sue preferite. Per Ringo (a cui il brano chiedeva un vero tour de force) fu una specie di nuovo inizio. Quanto a George, basta sentire quel che combina durante il pezzo. Happiness segue in scaletta a While My Guitar Gently Weeps. Quando chiedevano a George il suo brano preferito, rispondeva Happiness. Senza Happiness probabilmente nessuno avrebbe proposto il successivo progetto Get Back, l’idea di abolire le sovraincisioni e rimettersi a suonare in presa diretta. Una missione troppo impegnativa, col senno del poi. D’altro canto, erano appena riusciti a incidere Happiness: che altra sfida potevano darsi?

Una riproduzione dell’opera più famosa di Richard Hamilton (ma non rende l’idea, dovete vederla dal vero).

Musicalmente è il passo avanti più importante del Disco Bianco: non è la prima canzone a nascere come un patchwork di brani musicali distinti (anche in questo è A Day In the Life l’antecedente illustre), ma in Happiness per la prima volta viene a mancare l’elemento ricorrente che dia al patchwork una sensazione di unità. Happiness è un medley di tre-quattro brevi canzoni che non hanno altro collegamento fuori che la libera associazione di immagini che ruotano nella testa di John. Il procedimento sarà ripreso poi nel secondo lato di Abbey Road e diventerà un topos ricorrente nella carriera post-Beatles non di Lennon, ma di McCartney (Uncle Robert / Admiral Halsey, Band on the Run). Happiness resta un esempio folgorante di cosa potevano fare i Quattro ancora nel 1968 quando erano disposti a seguire John alla ricerca del metodo nella sua follia. Rimane uno dei loro brani più interessanti e memorabili: e lo sarebbe anche se qualcuno non avesse tirato fuori una pistola non metaforica, davanti al in Central Park West, dodici anni dopo.

38. Helter Skelter (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)

Sharon Tate e Roman Polanski nel 1969.

(AFP/Getty Images)

Nell’ultimo film di Tarantino, [SPOILER!!!] i killer della Manson Family sbagliano campanello, incontrano Brad Pitt, e Sharon Tate si salva. Tarantino sembra soffrire della stessa forma di follia che opprime alcuni beatlemani, come un’incapacità di elaborare il lutto. Se solo la data persona non avesse fatto la data cosa, oggi le cose sarebbero diverse, ad esempio i Beatles non si sarebbero sciolti. O Lennon sarebbe vivo. Si chiama ‘razionalizzare’, ma in realtà è un sistema per impazzire. Continui a ripensare e ripensare allo stesso giorno, alle cose che avresti potuto fare e che avrebbero potuto cambiare il destino. Ti fai domande oscene, ad esempio: se Helter Skelter non fosse diventata quell’orgia rumoristica che è, Sharon Tate e i suoi ospiti sarebbero ancora vivi? (No).

Per quanto possano avervi detto il contrario, la prima impressione è fondamentale, e questo separa gli ascoltatori di Helter Skelter in tre insiemi che praticamente ascoltano tre canzoni diverse. Vediamoli a ritroso, dal terzo insieme al primo.

3. Nel primo insieme ci sono quelli che l’hanno ascoltata dopo aver sentito parlare della strage a casa Polanski: Helter Skelter era per Charles Manson il nome in codice della guerra tra le razze che sarebbe scoppiata di lì a poco negli USA, e ai suoi adepti era stato dato il compito di fomentarla uccidendo giovani ricchi bianchi e famosi (Manson conosceva la casa perché per un po’ era appartenuta a Terry Melcher, il produttore discografico che aveva stroncato senza appello i suoi demo e le sue velleità di aspirante rockstar). Questo insieme di persone non credo possa ascoltare Helter Skelter senza pensare a tutta la storia, che è oggettivamente pazzesca. Per loro Helter Skelter non può che essere la colonna sonora di quella storia, un segno rosso indelebile che pregiudica credo irrimediabilmente l’ascolto del Disco Bianco.

Patricia Krenwinkel, Susan Atkins e Leslie Van Houten della “famiglia” di Charles Manson prima di un’udienza per il processo sull’omicidio Tate, nel 1971 a Los Angeles

2. Nel secondo insieme ci sono quelli che hanno conosciuto i Beatles dopo lo scioglimento, in un periodo in cui i delitti della Family erano passati in secondo piano, e la musica dei Beatles no. Per loro Helter Skelter è un pezzo allegro, che si associa alla scoperta che ciascuno di loro un giorno ha fatto di questa buffa circostanza: il primo brano heavy metal della Storia è di Paul McCartney, l’autore di Obladì Obladà. È persino nello stesso disco! Helter Skelter in realtà non ha molto in comune con l’heavy metal, ma a un primo ascolto l’impressione è abbastanza forte (quella chitarra sferragliante in primo piano, quelle urla sguaiate, perfino i coretti prefigurano un certo glam rock) e questo mette di buonumore, perché un brano heavy dei Beatles non può essere che una parodia. Addirittura una parodia di un genere musicale che ancora non esisteva! Che geniacci questi Beatles. Gli appartenenti a questo gruppo hanno più possibilità di riconciliarsi con l’approccio sperimentale di Sir Paul McCartney, che parte quasi sempre dalle caratteristiche formali, laddove Lennon muove più spesso da una necessità espressiva: John fa cose nuove per cercare di spiegarsi in modo nuovo, Paul le fa per curiosità, a volte per rispondere a una sfida. In questo caso il guanto l’aveva gettato Pete Townshend degli Who, dichiarando da qualche parte: “Abbiamo appena registrato la canzone più sporca, rumorosa, lurida ever“. A tutt’oggi Paul non sa di che canzone si trattasse – non l’ha mai voluto sapere. L’idea che un collega possa superarlo in qualsivoglia categoria lo fa sentire “geloso”. E così, magari davanti a una tazza di tè, Paul delibera che i Beatles faranno qualcosa di ancora più sporco, rumoroso, lurido. Spazio sul disco ce n’è.

“The dirtiest, loudiest, filthiest ever”. (Chi?)

È un aneddoto che decostruisce completamente l’aggressività della canzone, e forse è questo il motivo per cui dopo la strage McCartney ha sentito la necessità di raccontarlo più e più volte. Non c’è nessuna violenza interiore a emergere nel fracasso di Helter Skelter: è solo un gioco. Prima che Paul decidesse di farlo esplodere, Helter Skelter era già un ottimo pezzo blues rock (lo si sente in Anthology 3), anzi forse era più promettente. Paul alternava momenti di calma apparente a improvvisi scoppi di impazienza, creando un effetto suspense che nella versione finale manca del tutto. Tra i vari effetti che Paul decide di “alzare a 11” c’è il riverbero, il che finisce per richiamare alla sua memoria i vecchi dischi rockabilly – tra una prova e l’altra si mette a imitare Elvis intonando You’re So Square. C’è in effetti una caricatura di Elvis sepolta tra i rottami di Helter Skelter. Il Disco Bianco è pur sempre una festa, e Charles Manson un imbucato psicotico che non riesce ad ambientarsi, non conosce i riferimenti, per esempio non sa che l'”helter skelter” britannico è una tipica attrazione da fiera, uno scivolo che ruota intorno a una torre smontabile. E decide, da psicotico, che un’espressione incomprensibile non può che essere un riferimento alla fine del mondo. Se non avesse ascoltato Helter Skelter, avrebbe trovato profezie di guerre fratricide in qualche altra canzone dei Beatles o di qualche altro gruppo.

Charles Manson, 3 dicembre 1969 (AP Photo)

1. Nel primo insieme (che con gli anni andrà riducendosi) rimane chi Helter Skelter l’ha sentita quando uscì e negli anni immediatamente successivi: quelli che non potevano liquidarla come una parodia del metal perché il metal, appunto, non era ancora nato. Per alcuni di loro Helter Skelter è stato uno choc al quale niente li aveva preparati – davvero, niente suonava così distorto, così rumoroso, così sporco. Quello che per Paul era uno scherzo, un esperimento di laboratorio, per qualche giovane ascoltatore poteva risultare un incubo. Come svegliarsi a un’ora imprevista sul divano e trovarsi davanti a una tv accesa nelle ore in cui trasmette le cose che capiscono solo i tuoi genitori, intercettando immagini incomprensibili che saltano dritte nella sala 101 del tuo materiale onirico. Forse semplicemente Helter Skelter era più di quello che molti giovani ascoltatori del tempo potevano sopportare – Charlie Manson incluso. È l’unica canzone beatle su duecento e più che ispira al musicologo Alan W. Pollack un genuino turbamento: “mettetela su di notte quando le luci sono spente ed è garantito che vi farà rizzare i peli sulla schiena: vi spaventerà e vi metterà a disagio”. A me non succede (ci ho appena provato) ma è vero che sono di una generazione diversa, a cui è stata fatta ascoltare roba ancora più distorta, metallica, sporca, ecc.

A mettermi a disagio è Ringo, quando alla fine del secondo finale esclama: “ho le vesciche sulle dita”. Se fino a quel momento poteva sembrare tutto un gioco ora è chiaro che qualcuno ha smesso di divertirsi da un pezzo. Quel che è peggio è che Paul non dà impressione di curarsene, lasciando lo sfogo di Ringo nel mix finale. Ancora Pollack confessa che Paul almeno in questo caso gli ricorda un suo compagno di liceo che amava imitare e impersonare personaggi veri o inventati. “Era quasi troppo bravo a fare questo genere di cose: spesso molto divertente, ma a volte un po’ fastidioso e irritante. Qualche volta in effetti se ne arrivava nei panni di qualcuno o qualcosa che era semplicemente troppo strano o di cattivo gusto, e per un momento temevi che fosse impazzito e che non sarebbe più stato capace di uscirne. Anche voi siete andati a scuola con lo stesso compagno?”

37. Across the Universe (pubblicata per la prima volta nel 1969 in Our World, disco di Autori Vari per la WWF; poi in Let It Be, 1970).

(No One’s Gonna Change) Our World, l’album pubblicato dal WWF nel 1969.

Le parole stanno volando via come pioggia senza fine dentro una tazza di carta. Quando ti senti triste, pensa come poteva sentirsi Lennon. Tu almeno puoi ascoltare le canzoni dei Beatles, lui le detestava. In parte era una posa: ma solo in parte. Come molti della sua generazione, Lennon aveva un rapporto molto difficile con la sua voce registrata (così come con la sua immagine filmata). Lo imbarazzavano. A quel tempo si poteva arrivare fino a vent’anni senza riascoltarsi in cuffia e scoprire che la propria voce agli altri non suona come la senti tu, ovvero che le tue orecchie ti hanno mentito per tutto il tempo: uno choc. Il trasformismo di John, sia fisico che vocale, non ha nulla della giocosità con cui Paul cambiava costumi e pose: è l’inquietudine di una persona che non si trova a suo agio nell’unico corpo che ha. Per otto anni John le prova tutte: contorce la voce, la raddoppia, la schiarisce, la inverte, scopre un timbro femminile, lo alterna con uno più virile (durante una sessione di Let It Be lo dice esplicitamente: “questa è la mia voce da donna, questa è la mia voce da uomo”). Contemporaneamente gli capita di ingrassare e dimagrire, respingere gli occhiali e poi inforcarli: baffi, capelli, barba, un buon lennonologo è in grado di scoprire il mese in cui è scattata una foto semplicemente dall’acconciatura.

Per ogni canzone che noi possiamo scegliere di abbinare a ricordi felici, Lennon poteva ricordarne di frustranti. Paul che voleva aggiungere qualcosa o togliere qualcos’altro, George Martin che gli chiedeva di accelerarla, Harrison che pretendeva spazio, e soprattutto le bizze del suo nemico n.1, John Lennon: musicista volenteroso ma sempre un passo indietro rispetto alla musica che aveva in testa. Ogni canzone una battaglia: quasi sempre vinta, ma a che prezzo. Nelle interviste dopo lo scioglimento Lennon in sostanza ripartiva le sue canzoni del periodo beatle in due grandi insiemi: quelle che gli facevano schifo (“piece of garbage”, “rubbish”, “junk”, “throwaway”), e quelle che lo facevano incazzare perché sarebbero state buone canzoni, ma per un motivo o per un altro non era mai riuscito a registrarle bene.

Across the Universe fa parte di questo secondo insieme: per John era il migliore testo che avesse scritto, o meglio gli si era scritto in testa da solo. Una sera Cynthia lo aveva svegliato per discutere di un qualche argomento, poi si era addormentata mentre lui continuava a sentire le sue parole “come un flusso senza fine. Andai al piano di sotto e si trasformò in una specie di canzone cosmica, invece che in una canzone arrabbiata […] Una metrica così straordinaria, non potrei mai ripeterla! Non è una questione di abilità tecnica: si è scritta da sola. Mi ha fatto alzare dal letto”. Il dio notturno che aveva regalato a Paul Yesterday, per John teneva in serbo un brano che non sarebbe riuscito a mettere in musica. “È come essere posseduti, come un medium. La cosa deve saltare fuori. Non ti lascerà dormire, così devi svegliarti, trasformarla in qualcosa, e a quel punto avrai il permesso di dormire. Succede sempre nel nel mezzo della notte del cazzo, quando sei mezzo addormentato o esausto e le i tuoi dispositivi di controllo sono spenti” (1980).

Cynthia Powell Lennon

Nonostante ne esistano ormai quattro versioni ufficiali, nessuna è l’Across the Universe che gli suonava in testa quella notte. L’insoddisfazione era tale che alla vigilia della partenza dall’India John si ritirò dalla competizione per il lato A del singolo, così che Across non uscì neanche come lato B di Lady Madonna, (fu sostituito da The Inner Light) e per la prima volta un singolo ‘fuori album’ dei Beatles uscì senza una composizione lennoniana. Non solo non riteneva il brano all’altezza, ma decise anche di abbandonarlo al suo destino, regalandolo al WWF che lo inserì in un disco celebrativo – da cui quei rumori di animali che avete presente se l’ascoltavate nella versione sul Disco Blu.

Un estremo tentativo di riprendere in mano il brano avviene durante le sessioni di Get Back: non approda a niente, ma offre a Phil Spector la scusa per inserire il brano nella scaletta del disco postumo che i Beatles gli hanno offerto di confezionare, Let It Be. Spector però non ci prova nemmeno a recuperare i tentativi del 1969: si limita a riprendere la versione mandata al WWF e a spalmarci sopra un po’ di glassa spectoriana, cori e archi riverberati per dare all’ascoltatore l’impressione che il brano arrivi dalle stesse sessioni di The Long and Winding Road. Questo spiega la bizzarria di quell’invocazione indu, “Jai Guru Deva Om” (“Grazie e salute, divino Maestro”), che alla vigilia del viaggio in India testimoniava il fresco interesse di Lennon per la meditazione trascendentale mentre nel 1970 sembra un anacronismo, se non una presa in giro (nella cronologia dei Beatles i mesi sembrano anni, e gli anni secoli).

Un’altra caratteristica della versione WWF erano i coretti realizzati da Lennon con una voce accelerata, che scompaiono nella versione scelta da McCartney su Let It Be Naked (dove i violini di Spector sembra di sentirli ancora, o forse se ne avverte la mancanza: l’effetto che fa la nudità, in fondo). Su Anthology nel frattempo ne era uscita una altrettanto nuda ma un po’ diversa. Nessuna può essere considerata quella definitiva, nessuna piaceva all’autore, che in seguito arrivò a parlare di sabotaggio inconsapevole da parte di McCartney e Martin. Da una versione e l’altra cambia in effetti soltanto l’arrangiamento, mentre Lennon la canta allo stesso modo, commettendo sempre la stessa infrazione metrica alla fine della seconda strofa, che non finisce con un accordo minore come le altre due (come in quei tappeti persiani in cui una sola cucitura è sbagliata per dimostrare che sono fatti a mano). Il ritornello somiglia in qualche modo a un altro suo brano del 1969, Don’t Let Me Down; dei due versi uguali (“Nothing’s gonna change my world“), il primo crea tensione, il secondo la risolve, riportando la melodia al punto di partenza. L’ennesimo paradosso: della canzone che ci dice che ogni cambiamento è un’illusione non abbiamo nessuna versione definitiva. Solo tentativi, aggiustamenti, avvicinamenti: cambiamenti, appunto.

36. Lucy in the Sky With Diamonds (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967).

Waiting to take you away. Prima di convertirsi e venerarla come Santa Lucia, i popoli nordici raccontavano ai loro bambini che nelle lunghissime notti intorno all’equinozio d’inverno il cielo fosse solcato da una demone, una donna malvagia, forse una strega: Lussi, con tutti i suoi seguaci: i lussiferda. I bambini che proprio insistevano a non volersi mettere a letto se la sarebbero vista brutta, giacché Lussi poteva entrare dal camino e portarli via. (Wikipedia dice proprio “take them away”). Lennon ha sempre negato che Lucy in the Sky parlasse di allucinogeni, il che è abbastanza sospetto. A Dick Cavett racconta di essersi ispirato al titolo di un disegno del piccolo Julian (acquistato qualche anno fa da David Gilmour), e di avere scoperto soltanto dai giornali che il titolo contenesse la sigla LSD – a qual punto si sarebbe subito messo a controllare se le sigle delle altre canzoni significavano altre cose. Ma è lui stesso a raccontarci che in quel periodo assumeva LSD quotidianamente (una volta ne prese per sbaglio durante una session di Sgt. Pepper e se la vide brutta perché George Martin, vedendolo confuso, pensò che avesse bisogno di un po’ d’aria fresca e lo portò sul tetto) (se avete mai visto qualche vecchio film o telefilm con giovani americani in pantaloni a zampa di elefante, lo sapete già: mai portare sul tetto un ragazzo che ha appena assunto dell’LSD. Ci mettono un attimo a spiccare il volo).

The girl with kaleidoscope eyes. Per realizzare un caleidoscopio è sufficiente montare almeno due superfici specchianti all’interno di un cilindro di cartone, meglio se inclinate a formare un angolo di 60°. Accostando l’occhio a un’estremità sarà possibile vedere figure geometriche simmetriche disposte a triangolo equilatero: l’immagine diretta su un lato, le due immagini riflesse sugli altri due lati. Una ragazza dagli occhi caleidoscopici non sarebbe in grado di distinguerci dallo sfondo su cui ci stagliamo. Giusto così: chi siamo noi, per volerci stagliare? Se poi si avvicinasse, ci vedrebbe scomposti in cento triangoli, il nostro ego trasformato in tappezzeria Op-Art. In un modo analogo secondo Timothy Leary l’LSD conduceva la coscienza personale alla “morte dell’Ego”. Leary era convinto di avere letto qualcosa del genere nel Libro Tibetano dei Morti (anche Lennon se ne procurò una copia), ma l’idea proveniva meno indirettamente dalla psicologia junghiana. Era stato Carl G. Jung a formulare l’ipotesi che in ciascuno di noi si annidasse un inconscio collettivo, un’eredità ancestrale che in passato si era espressa in miti e in leggende. Forse Julian aveva sentito parlare della donna-demone Lussi. Forse John la vede, con occhi di caleidoscopio, pronta a ghermirlo. In quel momento si riscuote: Ringo batte 2-3-4, John canta: “Lucia nel cielo coi diamanti!” È un’invocazione o un grido d’allarme?

Ovviamente c’è chi a Jung non crede: macché inconscio collettivo, tutto quello che puoi trovare sotto il tuo ego non rimanda ad altri che a te. La morte dell’Ego è un’illusione, come uno specchio caleidoscopico che ti mostra diamanti presi da chissà dove, nient’altro che frammenti della tua stessa immagine. Arthur Janov, che ebbe in cura Lennon nel 1970, aveva un’opinione pessima di Leary e dell’LSD (“la cosa più devastante mai esistita per la salute mentale“). Lennon a quel punto aveva già smesso per i fatti suoi (troppi bad trip), ma l’opinione così netta di Janov avrebbe potuto indurlo a respingere ufficialmente ogni collegamento con la canzone. Era un padre di famiglia, dopotutto.

La copertina di Aoxomoxoa, dei Grateful Dead (1969) disegnata da Rick Griffin, uno dei Big Five di San Francisco.

Picture yourself in a boat on a river. Abbiamo già notato come il valzer porti una nota lugubre alle canzoni dei Quattro. L’ultima canzone registrata dai Beatles nel 1970 è un valzer, con un breve inserto r’n’r. La prima canzone in tre quarti di Lennon è anche la prima in cui si parla di morte. Un ritmo ternario compariva anche a sorpresa al termine del bridge di She Said She Said, la prima canzone a descrivere un viaggio di LSD (“Lei disse: so come ci si sente da morti”). È un curioso paradosso che una droga che avrebbe dovuto portare alla scoperta di una nuova dimensione della coscienza ripeschi dall’inconscio di Lennon una melodia in tre quarti che i suoi nonni avrebbero potuto ascoltare alle feste danzanti; nel frattempo dall’altra parte del mondo, cinque illustratori cominciavano a disegnare i poster di un locale di San Francisco in una specie di Art Nouveau strafatto che corrisponde visivamente alle suggestioni rétro di cui i Beatles cominciano ad abusare insieme con gli allucinogeni. Come se l’LSD schiudesse alcune botole sospese sulle soffitte del subconscio infantile.

Un triangolo di Penrose. By Tomruen – Own work, CC BY-SA 4.0

Lucy in the Sky è una canzone che insiste sul ritmo ternario con l’ossessività di un caleidoscopio. Sin dal titolo, tutto compare in gruppi di tre. La metrica stessa del testo non ammetterebbe una cadenza diversa: Lennon compone dattili come se non avesse mai fatto altro nella vita (“Pict/ure/ your // self / in/ a // boat / on / a // ri/ver/ with…). Eppure, malgrado tutto, c’è ancora un ritmo quaternario nascosto da qualche parte, un principio di realtà che impedisce a John di spiccare il volo e perdersi per sempre. Lucy in the Sky malgrado tutto è ancora una canzone, e il buon senso quadrato prescrive che le canzoni vadano avanti a coppie di due versi. Dopo quattro versi infatti la strofa cambia tonalità – dal La al Si bemolle, ed è come se ci trovassimo sulla seconda rampa di una scala escheriana triangolare, un triangolo di Penrose. Persino i gradini di questa rampa compaiono in gruppi di tre (Si bemolle, Do e Fa: la progressione del ritornello Strawberry Fields). “Cellophane flowers of yellow and green / towering over your head”. Ma proprio quando pensavamo di avere capito, il caleidoscopio ci tradisce, il senso quadrato della realtà comincia a perturbare l’ordine triangolare del sogno: su “your head” siamo tornati al Si bemolle di partenza: quando il verso successivo comincia (“Look for the girl”) siamo già al Do: la simmetria sta per spezzarsi, nel caleidoscopio compare all’improvviso un accordo nuovo, un Sol. La tonalità sta già cambiando, siamo pronti per la terza rampa, sennonché tutto si ferma all’improvviso. Il terzo lato del caleidoscopio è quello senza specchi. Ringo batte 2-3-4 e la canzone riparte… in quattro quarti. Come osserva questo youtuber (che è bravissimo), Ringo sembra accelerare il battito, ma in realtà azzecca senza metronomo un rapporto quasi esatto tra il ritmo ternario della seconda rampa e quello quaternario della terza – proprio come se quel 4/4 esistesse già, sepolto sotto gli strumenti e le immagini lisergiche, e a Ringo spettasse soltanto riportarlo alla luce. Gli accordi ora sono Sol, Do e Re, nella più classica delle disposizioni: I-IV-V. Ovvero (ci avevate fatto caso?) il ritornello di Lucy in the Sky è Twist and Shout. O se preferite: Lucy in the Sky è quel che succede a Twist and Shout se la infili in un caleidoscopio. Non hai fatto in tempo ad accorgertene, che alla terza invocazione ricompare il La iniziale, e siamo di nuovo sulla prima rampa. Il ciclo si ripeterà, indovinate, altre due volte (la terza, per evitare la noia, si salta la rampa intermedia).

Climb in the back with your hands in the clouds and you’re gone. Oltre a Twist and Shout – la cui progressione ritorna ovviamente tre volte nella canzone, Lucy ricorda un altro brano di metà anni Sessanta che aveva usato la stessa cadenza come ritornello: Like a Rolling Stone (potete benissimo cantare i ritornelli uno sull’altro, se non c’è nessuno in casa a sentirvi: “Lucy” parte nel momento in cui Bob canta “Stone”). In entrambi i brani l’I-IV-V è incastonato in una struttura più complessa. Lucy è un valzer: anche Rolling Stone all’inizio era un 3/4, almeno nella testa di Dylan. Nella traiettoria lisergica di Lennon, Lucy è il punto più alto: quello in cui rischia davvero di perdersi in volo. Non è così chiaro se Lucy sia l’emissaria di una divinità che vorrebbe portarselo via o una donna che lo salva riportandolo a terra: sia come sia, nel momento in cui la realtà bussa alla porta, è fantastico che bussi con le bacchette di Ringo e che faccia partire un rock’n’roll.