La canzone più brutta dei Beatles, seriamente:

(Le 250 migliori canzoni dei Beatles, #214-201).

(Le puntate precedenti: #254-235, #234-225, #224-215).

La playlist su Spotify!

Lo sapete che fin qui abbiamo scherzato? Sì, abbiamo già messo in fila una quarantina tra le meno apprezzate canzoni dei Beatles, ma a ben vedere erano tutti scarti di produzione, curiosità per gli acquirenti dei cofanetti. Ora si entra nel vivo, ora cominciano i pezzi veri, quelli che i Beatles hanno realmente inciso durante la loro carriera. Sono più o meno 214: qual è il più brutto? Secondo l’opinione abbastanza unanime dei critici la maglia nera va a…

214. Ask Me Why (Lennon-McCartney, lato B del singolo Please Please Me (1963; poi nell’album omonimo).

I love you, you-you-you-you… La canzone più brutta dei Beatles è una canzone straordinaria. Faceva parte del loro repertorio sin dal 1962; la incisero sul retro del loro primo singolo di successo, Please Please Me, a cui apparentemente non somiglia. Ma a ben vedere Ask Me Why esprime la stessa indisciplinata esuberanza, una voglia di strafare persino a livello compositivo (c’è una strofa con due varianti, più il bridge!), un utilizzo particolarmente sagace dei cori, che a volte sostengono il cantato di Lennon e a volte lo lasciano solo, esaltando ad esempio la drammaticità di quel “misery” che torna come un sinistro refrain in questi primi tentativi confidenziali. Sul lato B di Please Please Me doveva servire a dimostrare la versatilità dei Quattro (oltre che a fornire ai giovani ascoltatori un’occasione per stringersi teneramente dopo aver saltellato fino all’affanno col lato A); rimontata nella scaletta del primo LP finisce per risultare il pezzo più molesto e appiccicoso, come un bubblegum finito per sbaglio in una pietanza. Ask Me Why in effetti è uno dei motivi per cui quando hai voglia di ascoltare i Beatles, quasi sempre non scegli il disco di esordio: che pure è straordinario, però… ti lascia quel senso di appiccicaticcio che ci mette un poco a venir via dalla memoria a breve termine. Eppure Ask è un brano tutt’altro che banale, in cui i due apprendisti compositori muovono passi da giganti senza chiedere il permesso a nessun maestro di musica che non si sarebbero potuti ancora permettere.

I love you, you-you-you-you… La canzone più brutta dei Beatles è una canzone straordinaria. Faceva parte del loro repertorio sin dal 1962; la incisero sul retro del loro primo singolo di successo, Please Please Me, a cui apparentemente non somiglia. Ma a ben vedere Ask Me Why esprime la stessa indisciplinata esuberanza, una voglia di strafare persino a livello compositivo (c’è una strofa con due varianti, più il bridge!), un utilizzo particolarmente sagace dei cori, che a volte sostengono il cantato di Lennon e a volte lo lasciano solo, esaltando ad esempio la drammaticità di quel “misery” che torna come un sinistro refrain in questi primi tentativi confidenziali. Sul lato B di Please Please Me doveva servire a dimostrare la versatilità dei Quattro (oltre che a fornire ai giovani ascoltatori un’occasione per stringersi teneramente dopo aver saltellato fino all’affanno col lato A); rimontata nella scaletta del primo LP finisce per risultare il pezzo più molesto e appiccicoso, come un bubblegum finito per sbaglio in una pietanza. Ask Me Why in effetti è uno dei motivi per cui quando hai voglia di ascoltare i Beatles, quasi sempre non scegli il disco di esordio: che pure è straordinario, però… ti lascia quel senso di appiccicaticcio che ci mette un poco a venir via dalla memoria a breve termine. Eppure Ask è un brano tutt’altro che banale, in cui i due apprendisti compositori muovono passi da giganti senza chiedere il permesso a nessun maestro di musica che non si sarebbero potuti ancora permettere.

213. Misery (Lennon-McCartney, Please Please Me, 1963).

Il mondo mi sta trattando male, [porca] miseria. La parola “misery” non porta evidentemente fortuna alle canzoni dei Beatles. È un termine di registro abbastanza sostenuto, che Lennon e McCartney si ritrovano in bocca perché è più facile da rimare con “send her back to me” o “ev’ry-one can see”. Ma è anche un goffo tentativo di scrivere qualcosa che Helen Shapiro nel ’63 avrebbe potuto cantare.

Diventata a 14 anni la cantante più popolare d’Inghilterra, Helen ne ha 16 quando i Beatles l’accompagnano in un tour invernale nell’Inghilterra profonda. La diva ha l’autista personale ma preferisce viaggiare sui seggiolini posteriori con John Lennon che fa le boccacce al finestrino. “Non stava mai fermo, nessuno di loro lo faceva. Scrivevano canzoni o scherzavano o si allenavano a rilasciare autografi” (quest’ultima cosa, soprattutto Paul). I Beatles non resteranno un gruppo spalla ancora a lungo: hanno già inciso Please Please Me, che a marzo sarà in cima alla classifica inglese dei 45giri. Contemporaneamente la stella di Helen inizierà a declinare, ma sarebbe successo anche se il suo manager non avesse rifiutato Misery in quanto troppo pessimistica.

Helen Shapiro nel 1963

La inciderà Kenny Linch, un altro ospite dello stesso pullman (era una specie di cantagiro, con una decina di artisti in cartellone). Anche Linch aveva assistito ai tentativi di Paul e John di scrivere canzoni sui seggiolini del pullman, e aveva rapidamente concluso che si trattava di due idioti incompetenti. Stavano scrivendo From Me To You, un’altra numero 1 di lì a pochi mesi. La Misery di Linch invece non arrivò in classifica. I Beatles riprendono il brano durante le eroiche sessioni del loro primo disco, accentuando ancora di più il contrasto tra testo lamentoso e musica trascinante. Perché se come compositori non disdegnano affatto i luoghi comuni del pop più radiofonico, come interpreti vorrebbero mantenere una credibilità rock: il risultato è un fraseggio tipicamente rock’n’roll applicato a una progressione anni Cinquanta (il giro di Do, anzi di Sol). Quasi come mettere l’ananas sulla pizza: non tutti apprezzeranno, ma in un qualche modo funzionerà.

212. Not Guilty (Harrison, Escher Demo, 1968, ora in Anthology 3)

“I’m not guilty / For looking like a freak, /Making friends with every Sikh…” Not Guilty è il caso più limpido di messaggio privato in forma di canzone in tutto il repertorio dei Beatles; anzi forse era troppo limpida per entrarci davvero, nel repertorio dei Beatles. Nello stesso periodo in cui i colleghi suggestionano i fan con testi enigmatici e deliberati tentativi di confondere le acque (“The walrus was Paul”), George propone una canzone in cui dice chiaro e tondo non si sente colpevole. Di cosa? Di averli portati in India, per esempio; di esserci restato mentre Paul e John trasformavano l’Apple Music in una corte dei miracoli; di essersi scelto una posizione defilata davanti all’imminente disastro. Come dicevano i latini? excusatio non petita… Un analista freudiano avrebbe invece fatto notare che “non colpevole” non è proprio la stessa cosa di “innocente”, e che quel “not” è già una mezza ammissione. Not Guilty è una canzone sull’emancipazione: George è entrato nei Beatles a sedici anni, è rimasto per molto tempo il ragazzino del gruppo, ma ora sente di poter parlare da adulto ad adulti.

Non sappiamo se gli altri abbiano reagito alla canzone in modo adulto (Lennon a quanto pare la apprezzava), ma probabilmente fu proprio la sua natura di messaggio privato a condannarla. Il Disco Bianco poteva ospitare pezzi vaudeville e ska e western e heavy metal, ma non tutta questa franchezza. George la riscopre in soffitta soltanto nel ’78, mentre sta lavorando alla sua biografia, e la incide in una versione più rilassata, senza più balzani cambi di tempo e nastri rovesciati. È ancora un buon brano, ma la canzone non morde più. Si capisce che ora George non si sente davvero più colpevole.

211. Everybody’s Trying to Be My Baby (Carl Prerkins, Beatles For Sale, 1964).

“Beh hanno preso del miele da un albero, lo hanno vestito e lo hanno chiamato me. Tutte cercano di essere la mia ragazza!”. Una cover senza infamia e senza lode, che dovrebbe cementare il fascino del più ombroso dei Quattro, George il Quieto… No, ecco appunto: mentre le cover affidate a Ringo tendevano a costruirgli attorno un personaggio preciso, l’underdog simpatico e sfigato, quelle di George non soddisfano nessuna esigenza narrativa, sembrano presi a caso da un juke-box. È che questa caratteristica Ombrosità forse non era ancora stata codificata dai teen-ager: George avrebbe dovuto essere il più malinconico dei quattro, il più imbronciato, insomma il più dark, ma il dark ancora non esisteva ed eccolo costretto a spiegare che tutte ora vorrebbero diventare la sua ragazza. Di solito i numeri rockabilly di Carl Perkins toccavano a Ringo (che in effetti ne canta una nello stesso disco): la scelta di inserire due cover dello stesso autore dà un’idea di quanto sia stata frettolosa la lavorazione di Beatles For Sale. Il 18 ottobre del 1964 la attaccarono alle dieci di sera e fu buona la prima (con qualche ritocco ai cori e alle percussioni).

210. Chains (Gerry Goffin – Carole King; incisa in Please Please Me, 1963).

Ti prego di credermi, le tue labbra sono dolci e mi piacerebbe baciarle, ma sono prigioniero di queste catene. Certe canzoni non soffrono il tempo: sono state scritte più di mezzo secolo fa ma potrebbero essere uscite ieri… non è il caso di Chains, che al contrario sembra una delle più datate del repertorio (e invece era una hit relativamente fresca, scritta l’anno prima dalla premiata coppia Goffin-King che spesso facevano incidere successi alle loro baby sitter, in questo caso un trio chiamato Cookies). Chains non è difficile da ascoltare, tutt’altro, ma appartiene irrimediabilmente a un paesaggio sonoro che non è più il nostro. Quel che davvero sfugge alle nostre orecchie contemporanee è la carica eversiva che contenevano i Quattro teppistelli mentre si appropriavano di una canzone come Chains, concepita negli USA per essere cantata da un gruppo femminile. Quel che oggi viene chiamato gender-swap, ed è oggetto di severe recriminazioni, nel 1964 diventerà l’arma segreta dell’invasione americana.

La seconda grande breccia: dopo che Elvis Presley aveva reso possibile il r’n’r bianco, ora i Beatles avrebbero reso bisex la musica dei gruppi vocali femminili. Senza nemmeno cambiare i testi, e operando così una rivoluzione inconsapevole: le “catene” che impediscono alle brave ragazze di baciare chi vogliono ora sembrano funzionare in entrambi i sensi; ora sono i maschietti a cantare che la loro fidanzata li inchioda in catene e tutto sembra stranamente credibile. In fondo sono inglesi, magari in Inghilterra funziona così. In Inghilterra non funzionava affatto così, in Inghilterra John poteva ancora alzare le mani su Cynthia per uno sguardo di troppo, e poi salire sul palco a intonare un coretto delle Cookies: la parità dei sessi è una fantasia che prende forma rimbalzando per equivoco tra le due sponde dell’Atlantico. È la promessa di un nuovo modello di mascolinità che nel 1964 i Beatles non sapevano nemmeno di interpretare. Loro volevano semplicemente cantare tutto quello che avevano voglia di cantare, senza far troppo caso alle barriere e alle catene etniche o sessuali. Senza vergogna, ecco, oggi si fa fatica a capire ma quei ragazzi che stanno cantando Chains non conoscono più la vergogna. Vergogna di non essere abbastanza maschi, di amare le canzoni sdolcinate, di cantare in gruppo, di spettinarsi in pubblico. Improvvisamente è sparita. È una rivoluzione.

209. Dig It (Lennon-McCartney-Harrison-Starkey; improvvisazione del 1969 ritagliata da Phil Spector e incisa in Let It Be, 1970).

“…and the CIA. And the BBC. B.B.King! And Doris Day!” Vi è mai capitato di mettervi a cantare insieme a qualcuno che ha una chitarra e magari conosce solo tre accordi? Ma se sono i tre giusti ci potete cantare Twist and Shout, ci potete cantare La Bamba, Like a Rolling Stone, e tante altre, è un giochino che facevano tutti. Lo facevano pure i Beatles, in studio, quando dovevano suonare qualcosa perché c’erano le cineprese che giravano tutt’intorno, ma non avevano realmente voglia di trovare qualcosa di interessante od originale – a rischio di mettersi a litigare sugli arrangiamenti. Questa in sostanza sarebbe Dig It: una lunga improvvisazione su Twist and Shout che a un certo punto diventa proprio il ritornello di Like a Rolling Stone, suonata il 29 gennaio del 1969 più o meno verso la fine delle inconcludenti sessioni del progetto Get Back. Il senso dell’operazione non era tanto incidere, quanto esibire una certa allegria davanti alla macchina da presa, per un film che a questo punto comunque si sarebbe fatto. La musica non importava, la musica si sarebbe aggiunta poi, come era successo quella volta che avevano messo Lady Madonna sulle immagini delle prove di Hey Bulldog.

Così poco era importante la musica, che al microfono per parecchi minuti fu lasciata indisturbata Heather, la figlia adottiva (e non proprio melodiosa) di Paul. Un anno dopo il film era montato e i Beatles si erano già praticamente sciolti quando Phil Spector, incaricato di setacciare le registrazioni fino a ottenerne un disco postumo, decide di ritagliare mezzo minuto di Dig It e piazzarlo immediatamente prima del brano che al disco darà li nome, Let It Be. Così ridotta, Dig It non è neanche più una canzone, ma un semplice rimando al film, come quando in una colonna sonora capita di sentire qualche brandello dialogo. E allo stesso tempo l’operazione di Spector è particolarmente sottile. Il brano scelto ci mostra un Lennon felice di fare quello che ci aspettiamo che faccia (buffi giochi di parole, libere associazioni di nomi e sigle). Spector ha scelto uno dei rari momenti in cui non stanno cantando né Heather né Paul, come un regista che voglia ‘stringere’ su John un attimo prima di lasciare al collega la ribalta, con quella Let It Be che sarà l’ultimo grande successo del gruppo. In mezzo Spector sovrappone un altro lacerto di registrazione, un annuncio in falsetto di John: “E ora ci piacerebbe fare Hark the Angels Come“, un tipico brano natalizio. Let It Be comincia subito dopo, senza un mezzo secondo di pausa.

È nota l’avversione di McCartney per il lavoro di Spector su Let It Be. In tutte le occasioni, Paul ha sempre spiegato che il problema erano le tipiche orchestrazioni barocche di Spector, il muro del suono e i coretti sovrapposti a The Long and Winding Road. Ma anche la decisione di Spector di introdurre Let It Be con questa Dig It, un sarcastico preludio in cui John sembra voler cantare tutt’altro, rappresenta un’esplicita scelta di campo: l’impressione che Spector vuole dare è che John si stia divertendo a suonare con gli amici, mentre Paul cerca di convincerli a lavorare da bravi session men al suo nuovo zuccheroso disco per grandi e piccini. McCartney diffiderà Phil Spector: Lennon inciderà con lui altri quattro dischi.

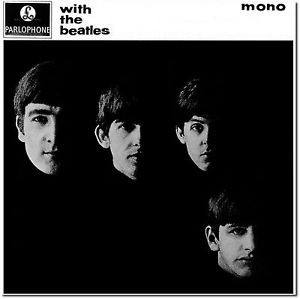

208. Little Child (Lennon/McCartney, With the Beatles, 1963).

I’m so sad and lonely… baby take a chance with me. Le canzoni dei primi due dischi sono ambientate in un universo dai contorni confusi, ma in sostanza coincidenti con quelli di una grande sala da ballo dove potenziali partner si incontrano, si piacciono, ballano assieme. Il massimo dell’emozione è tenersi la mano. Non si beve, non si fuma, insomma corteggiarsi è l’unica opzione e porta abbastanza presto allo scambio di un anello. Un microcosmo francamente non credibile se non sei una teenager, e i Beatles nel 1963 non lo erano più (John aveva già messo su famiglia). È comunque ammirabile la dedizione con cui riescono a renderlo plausibile, senza mai concedersi sfumature ironiche, senza mai svelare l’ipocrisia, tranne in qualche raro momento di stanchezza, come per esempio… Little Child.

Con Please Please Me i Beatles avevano azzeccato la formula, il giusto dosaggio di ingredienti: rock’n roll del ’57 e bubblegum pop del ’60. Ma la miscela è comunque instabile, e Little Child è quel che succede quando esageri col bubblegum o ti scappa appena una goccia di Elvis di troppo. E improvvisamente è come se il Lupo Cattivo irrompesse nella discoteca delle pecorelle, ma tutto impestato di farina per sembrare un montone a modo: “I’m so sad and lonely”, canta, in falsetto: e le agnelline potrebbero anche cascarci, ma subito dopo gli scappa quel “baby take a chance with me” un’ottava più in basso che puzza di brillantina, di alcool, di sesso. “Little Child” dimostra quanto complicato fosse l’equilibrio che Lennon e McCartney avevano trovato fino a quel momento: bastava un nulla per farlo incrinare. L’avevano scritta semplice e un po’ piagnona (I’m so sad and lonely) perché pensavano di farla cantare a Ringo, ma non convinceva nemmeno Ringo. Così alla fine la cantarono John e Paul, e ti immagini proprio la ragazzina che li guarda perplessa mentre scoppia un bubblegum: sad and lonely, voi due? Le vostre mogli sanno dove passate la domenica pomeriggio?

207. Till There Was You (Meredith Willson, incisa in With the Beatles, 1963)

C’erano uccelli in cielo, ma non li avevo mai sentiti. I Beatles sono eclettici. Lo sono sempre stati, non è vero che fino a un certo punto facevano rock con quattro strumenti e poi hanno scoperto tutto il resto. I Beatles hanno sempre cercato di suonare tutto quello che ascoltavano: l’unico vero limite era l’accessibilità dei dischi, degli strumenti e delle tecniche di registrazione. I Beatles sono sempre stati eclettici perché, banalmente, ad Amburgo e al Cavern dovevano suonare per ore e ore e la gente non si aspettava soltanto i rock’n’roll: la gente voleva i lenti. I lenti erano fondamentali, e se non li sapevi suonare non ti avrebbero pagato nemmeno i rock’n’roll. I Beatles avevano imparato a suonarli. Till There Was You era un disco del 1957 di Peggy Lee che Paul si era fatto prestare da una cugina. Non era un rock, non ci assomigliava nemmeno vagamente; non sembrava nemmeno uno di quei pezzi lenti ballabili che anche i rocker riuscivano a inserire in scaletta senza perdere la loro credibilità. Till There Was You veniva da un musical, un’altra dimensione rispetto a tutte le altre canzoni del loro repertorio, al punto da richiedere per la prima volta una strumentazione diversa: chitarre acustiche e bonghi. Ed improvvisamente è come se da With the Beatles si aprisse un varco verso un nuovo mondo. Till There Was You è la prima canzone che suona davvero diversa dalle altre. Di lì a qualche anno, i dischi dei Beatles diventeranno caleidoscopi di canzoni completamente diverse l’una dall’altra. Till There Was You è stata la prima a prendere un colore diverso.

206. Tell Me What You See (Lennon-McCartney, Help!, 1964)

Apri gli occhi, cosa vedi? Non è una sorpresa, sono io. Tell Me What You See è appena un bozzetto, un’idea anche interessante che Paul non aveva il tempo di sviluppare meglio, in un periodo in cui perdere troppo tempo a sviluppare le idee era controproducente: bisognava uscire con due album all’anno, a volte era meglio piazzarci un bridge qualsiasi e scriverne subito un’altra. Questa in particolare era stata immaginata per la colonna sonora di Help!, ma Richard Lester (il regista) non ne apprezzò l’arrangiamento vagamente caraibico o la strofa armonizzata a due, o semplicemente non seppe dove infilarla; il brano uscì comunque nell’album omonimo, di cui è ritenuta generalmente il più debole. Sì ma “generalmente” in che senso? Come si fa a dire davvero che una canzone è meglio/peggio di un’altra, esiste un metodo di misurazione, uno strumento, un punto di vista oggettivo? E inoltre: come faccio a inserire con così sicurezza Tell Me davanti a Till There Was You e dietro a Bad Boy? Più in generale: come ho fatto a mettere in fila 250 canzoni dei Beatles? Chi mi credo di essere?

Un maniaco, evidentemente.

Ma non così maniaco. Cioè senz’altro mi interessava capire quali fossero le canzoni più o meno apprezzate (dalla critica più che dal pubblico), ma non volevo perderci nemmeno una nottata. Ok, forse una nottata l’ho persa, comunque ho preso tutte le classifiche già pubblicate dai siti specializzati e ho estratto la media (col copia-incolla e Google Fogli è una cosa sorprendentemente facile da fare, eh, soprattutto non voglio passare per quel tipo di maniaco che si scrive tutte le posizioni a penna). Rimaneva fuori la trentina scarsa di pezzi che non erano stati inclusi nemmeno nella classifica più esaustiva. Erano quasi tutti brani di Anthology, per cui li ho messi in fondo alla lista dal più ascoltato su Spotify (In Spite of All Danger) al meno ascoltato (Moonlight Bay). Ed eccoci qui. Tell Me What You See è al duecentoseiesimo posto perché, ad esempio, Ultimate Classic Rock la piazza al numero numero 221, mentre per USA Today è al 146. Interessante, vero? No, per ora non molto. Ma in seguito lo diventa, fidatevi.

205. Bad Boy (Larry Williams, incisa in Beatles VI, 1965).

Now Junior, Behave Yourself! E questa da dove salta fuori? Bad Boy è una cover di Larry Williams incisa dai Beatles per il mercato USA. Come forse già sapete se invece di avere una vita sociale passate le serate a cercare su internet informazioni su musicisti che erano già vecchiotti al tempo dei vostri genitori, la discografia americana dei Beatles fino al 1965 è un caos pazzesco, un altro effetto dello choc culturale causato da un gruppo inglese che invade il mercato americano. Anche se credevano di capirsi, inglesi e americani associavano alle stesse parole concetti diversi; ad esempio nel Regno Unito il “Long Playing” (LP), il disco che girava a 33giri e 1/3 al minuto sul piatto, durava perlopiù mezz’ora e conteneva in genere 14 pezzi originali. Non i grandi successi: quelli uscivano come singoli a 45 giri, e si cercava il più possibile di evitare di riciclarli negli LP.

Negli USA invece gli LP di musica pop duravano un po’ meno, erano tarati sui 10-12 pezzi e contenevano anche le hit che uscivano contemporaneamente sui singoli. La necessità di produrre dischi più brevi, e l’opportunità di arricchirli con le hit dei 45 giri, aveva permesso ai discografici americani di gettare in un mercato mai sazio più almeno tre LP beatlesiani all’anno. A metà del 1965 comunque il gioco cominciava a mostrare la corda: in giugno era atteso il sesto disco ufficiale della Capital (Beatles VI), e a disposizione c’era solo qualche primizia dal disco che sarebbe diventato Help!, il lato B di un singolo e gli avanzi di Beatles For Sale scartati dal precedente LP americano. Anche così non si arrivava a dieci tracce. Insomma, bisognava aggiungerci qualcosa.

Ai Quattro fu richiesto per la prima volta (e ultima) di incidere qualcosa appositamente per il mercato americano, e la risposta alla richiesta furono due cover di Larry Williams: Dizzy Miss Lizzy e Bad Boy. Vendere vecchi r’n’r agli americani non sembra concettualmente molto diverso da offrire agli eschimesi i frigoriferi – e in effetti ai tempi del disco d’esordio la Capital aveva scartato le cover – ma due anni dopo ormai era chiaro che i Beatles potevano vendere qualunque cosa, e quindi, insomma, rock’n’roll. Dizzy sarebbe poi diventata l’ultimo brano di Help!, motivo per cui in generale la consideriamo l’ultima cover incisa dai Beatles in un LP: il canto del cigno. Ma Bad Boy fu registrata lo stesso 10/5/1965 e in Europa si sarebbe sentita solo un anno più tardi, nella compilation natalizia del ’66 (Oldies… But Goldies). Quindi sì, potremmo considerarla l’ultimo vero grido d’addio ai Grandi Padri del R’n’R.

Più che appropriato che si tratti di una canzone che parla proprio di sé stessa, di quanto sia losca questa cultura giovanile, questi demoniaci juke-box, questi capelli lunghi (il testo dice, letteralmente va’ dal barbiere, sembra il mio nonno). In ogni caso il bad boy sembra più boy che bad: prima ancora che un ragazzaccio è un consumatore perfettamente targettizzato (compra addirittura i “rock’n’roll books” che escono in edicola). Insomma l’originale del 1959 tradiva più di un indizio di autoironia che a Lennon non interessa. Si è sgolato cantando Dizzy e adesso ne approfitta per incendiare la canzone di una foga pre-punk, infondendo alle parole di Williams una sincerità che non aveva ancora messo in quelle scritte da lui: è chiaro che il ragazzaccio è sé stesso ai tempi del liceo artistico (o magari una versione di sé stesso meno miope e insicura), quando non aveva un soldo in tasca ma poteva aggirarsi indisturbato per i sobborghi di Liverpool cercando rogne e sgraffignando armoniche.

204. You Like Me Too Much (Harrison, 1965, Help!).

Though you’re gone again this morning, you’ll be back again tonight. Dopo il grande iato del 1964, il compositore Harrison torna a farsi vivo durante la lavorazione alla colonna sonora di Help!, con due canzoni che senza essere capolavori non sono nemmeno i classici riempitivi che la ditta Lennon-McCartney componeva ormai a catena, strofa-bridge e pedalare: I Need You e You Like Me Too Much. George ha capito che se vuole farsi notare deve inventarsi qualcosa di diverso e questo lo porterà a diventare nei due anni successivi il vero avanguardista della band, il più disposto a rischiare. You Like Me Too Much non è sperimentale quanto I Need You, ma comunque contiene tanta roba interessante: un’introduzione con un pianoforte elettrico amplificato da un Leslie, un inciso strumentale in cui il pianoforte dialoga con la chitarra, un bridge con un’improvvisa mini-discesa cromatica (“if you need me“) che sfocia come se niente fosse nella terza strofa; soluzione tipicamente lennoniana che George fa sua con naturalezza. Purtroppo da John (e da Paul) George stava imparando non solo le strutture musicali, ma anche lo sbarazzino maschilismo dei testi: vattene pure, tanto tornerai, perché ti piaccio troppo… e anche tu mi piaci. Non vorreste essere Pattie Boyd giusto per il tempo necessario ad appioppargli un manrovescio?

203. Not A Second Time (Lennon-McCartney, 1963, With the Beatles).

You know you made me cry, I see no use in wond’ring why. Che pezzo strano. Verso la fine del 1963 il critico musicale William Mann avvertì i lettori del Times che nel finale di Not A Second Time risuonava la stessa “cadenza eolia” che concludeva Il Canto della Terra di Gustav Mahler. Tutto questo in un articolo che in generale riconosceva nei Beatles due o tre compositori intuitivi e originali (ma non li paragonava a Schubert, come si trova scritto un po’ dappertutto). Lennon avrebbe ricambiato a modo suo, sette anni dopo, definendo il professor Mann un cazzaro (“bullshitter”), ma riconoscendo che era grazie alle sue astruse parole che il ceto medio riflessivo aveva deciso di farsi piacere i Beatles.

Per capirci: fino al dicembre del 1963 i Beatles in Inghilterra erano una simpatica boyband; dopo l’articolo di William Mann… continuarono a essere una boyband, ma acquisendo lo stesso appeal intellettuale che riusciva a conservare Stefano Allevi quando andava da Fazio una volta all’anno. Tanto meglio per i Beatles, ma John non ci cascava e nelle interviste continuava a giurare che sul finale di Not A Second Time stava solo scimmiottando Smokey Robinson, e di non aver mai avuto la minima idea di cosa fosse questa “cadenza eolia”. Cosa non troppo sorprendente, visto che tra musicologi si discute ancora di cosa stesse cercando di dire il professor Mann, e se per caso non di fosse confuso con qualche altra canzone dei Beatles.

Per quel che ne ho capito io, “cadenza eolia” potrebbe essere un sinonimo di “scala minore naturale”, ma talmente forbito da indurre in soggezione anche i cultori di musica classica: un modo molto complicato di dire una cosa alla fine abbastanza ordinaria, che è quello che spesso fanno gli accademici per far notale la propria competenza (‘Lennon e McCartney saranno anche due ignoranti, ma io che li apprezzo so cos’è una cadenza eolia’). Erano peraltro i primi anni ’60, il successo di Kind of Blue di Miles Davis aveva riportato in auge il concetto di musica modale. Mann non voleva fare di Lennon e McCartney due intellettuali, ma mostrare che il loro modo intuitivo di fare musica si ricollegava a una tradizione popolare che in epoca moderna l’avvento della musica ‘colta’, tonale, aveva occultato agli occhi dei critici, ma non alle orecchie della gente. Certo, avrebbe potuto dirlo con parole più facili: ma l’avrebbero preso altrettanto sul serio?

Lascia in ogni caso perplessi che, tra tutte le composizioni originali incise in quell’eroico ’63, un critico di musica classica si sia soffermato su quel bozzetto apparentemente incompiuto che è Not A Second Time, dove, più che copiare Smokey Robinson, Lennon sembra volerlo smontare come un giocattolo, salvo poi non riuscire più a riassemblarlo. Anche la sua voce sale e scende su una scala (eolia?) senza trovare pace, passando dal basso all’alto con una libertà che fin qui non si era mai preso. L’intermezzo strumentale è affidato a un pianoforte (George Martin?) che sembra trovare le note con un certo sforzo. George e Paul, se ci sono, sembrano impassibili, ridotti al minimo. È un pezzo veramente molto strano. Abbastanza strano per far chiedere a un critico: ma cosa sto ascoltando? A volte le persone nelle canzoni cercano enigmi da risolvere. I Beatles ci avrebbero messo ancora qualche anno a capirlo: dopodiché, avrebbero iniziato ad accumulare enigmi a non finire.

202. Wild Honey Pie (Lennon-McCartney, 1968, White Album).

I’m lonely, honey pie. A proposito di enigmi: cosa ca**o è Wild Honey Pie? Cosa rappresenta, a parte una prova di forza di Paul, una delimitazione di territorio, una pisciatina di cane? Sì, la conosco la storia, Paul che si mette a giocare in sala di registrazione e Pattie Boyd Harrison che passando di lì dice qualcosa del tipo “Wow, carina”, e il risultato è che nel Disco Bianco non c’è Child of Nature, non c’è Junk, non c’è Not Guilty, ma c’è questa roba qui. La conosco la storia, e non ci credo. Sembra una parodia del sodalizio John-Yoko: lui che registra cose a caso, lei che dice “Wow” ed ecco che un accrocchio di note senza senso finisce in un disco dei Beatles. Certo, rispetto a Revolution 9, questa Torta di Miele Selvatico ha un non trascurabile pregio: è breve, meno di un minuto, non vale neanche la pena di premere Skip. E non tenta come Revolution 9 di impressionarti da un punto di vista artistico-concettuale: non è musica concreta, è Paul che gioca con tre strumenti e otto piste. Allo stesso tempo c’è qualcosa di sempre più inquietante nei giochi di Paul, nella sua ostinazione a raddoppiare un numero già discutibile come Honey Pie; il suo umorismo comincia a diventare incomprensibile, ci stiamo avvicinando a quell’imbarazzante enigma che è Maxwell’s Silver Hammer. Ho sempre pensato che quell’improvviso “I’m lonely” tradisse un’inconscia preoccupazione: seduto in cima al mondo, Paul è sempre più solo.

201. Dizzy Miss Lizzy (Larry Williams, 1958; Help!, 1965).

John: “Che c’era di sbagliato in questa?”

George Martin: “Ehm, non era abbastanza emozionante, John”.

John: “All’inferno, vieni a cantarla tu allora”.

I Want to Marry You. Dizzy Miss Lizzy è l’ultimo pezzo di Help!, è l’ultima cover incisa dai Beatles nella loro carriera (con Bad Boy), è l’ultimo rock’n’roll “d’autore” (benché l’autore nella fattispecie sia il misconosciuto Larry Williams): per riascoltare i Beatles alle prese con un r’n’r bisognerà aspettare tre anni (Back in the USSR) e avremo comunque il dubbio di non trovarci più con un prodotto genuino, ma una parodia, un esercizio di stile, un pastiche.

Dizzy Miss Lizzy invece non ha nulla di parodico: è l’ultimo superstite degli anni Cinquanta, l’ultima manifestazione di quella euforia orgasmica che i Beatles non si erano vergognati di manifestare sui vinile a partire da Twist and Shout e che continua a scoppiare a intervalli sempre più lunghi nei primi cinque dischi, come succede agli orgasmi di una coppia affiatata. La segreta melanconia di Dizzy Miss Lizzy sta appunto in quell’aria di rimpatriata, nell’essere l’ultimo tentativo di far funzionare una cosa che una volta andava fortissimo – e che va ancora fortissimo, con un po’ di impegno però, e sempre col pudore di dover fare il ragazzino quando ormai è chiaro anche a te stesso che non lo sei più. La magica sera in cui incise Twist and Shout, John era febbricitante e aveva già la voce a brandelli. Fu buona la prima. Tre anni dopo, per cavargli fuori una prestazione abbastanza emozionante, George Martin deve fargliela riprovare almeno sette volte.

Il risultato è più che buono: la riuscita di Dizzy è di nuovo tutta nella voce trascinante di John. Ma non è ottimo come Twist and Shout, e sarebbe stato ingiusto pretenderlo. Non si può vivere nell’ombra di Twist and Shout e i Beatles non lo fecero. Forse non avrebbero inciso nemmeno Dizzy se la Capitol non avesse voluto un brano in fretta e furia per chiudere l’ennesimo LP per il mercato americano. Quattro anni più tardi sarà Paul a tormentarsi la voce in un ultimo disperato tentativo di riportare indietro le lancette (Oh! Darling).