Solo un dimenticabile ritorno di fiamma

Planet Waves (1974)

(Il disco precedente: Pat Garrett & Billy the Kid.

Il disco successivo: Before the Flood…)

In una notte come questa, sono così contento che ti sia fatta viva… abbracciami stretto che scaldo un po’ di caffè. (Che inizio promettente per un disco, vero? No, appunto).

L’Asylum gli aveva evidentemente dato carta bianca per la grafica delle copertine: e il pittore Dylan, ehm, faceva progressi.

Nel mezzo del cammin di vostra vita, diciamo sulla trentina, potrà capitare anche a voi di ritrovarvi soli, o male accompagnati. Sono cose che possono succedere a tutti, e in teoria non c’è niente di male, ma a un certo punto potreste dovervi arrendere all’evidenza: non sta succedendo a tutti, sta succedendo a voi; e fa male, eccome se fa male. È proprio in quel momento, in cui cominciate a sentire quanto sia salato il pane altrui, che statisticamente aumentano le possibilità di incrociare per caso una vecchia fiamma che non sentivate da anni, da mesi, e poi improvvisamente da settimane, e poi dopo un po’ cominciate a chiamarvi tutte le sere perché avete un sacco di cose da dirvi, un sacco, cosa sta succedendo? Forse siete cresciuti; gli errori che vi siete lasciati alle spalle ormai sembrano sciocchezze, incomprensioni giovanili; e le cose che invece funzionavano, ora, con più esperienza, non potrebbero che funzionare meglio.

Insomma dovreste rimettervi assieme. È un segno del destino essersi ritrovati dopo tanto tempo. Forse è così.

Oppure siete entrambi nel panico, perché state sulla trentina e siete soli; e non farete che tirarvi giù a vicenda.

Stenditi accanto a me, tienimi compagnia… (c’è un sacco di spazio, per cui, per favore, non sgomitarmi). (Questo forse è uno dei versi più profondi di Dylan).

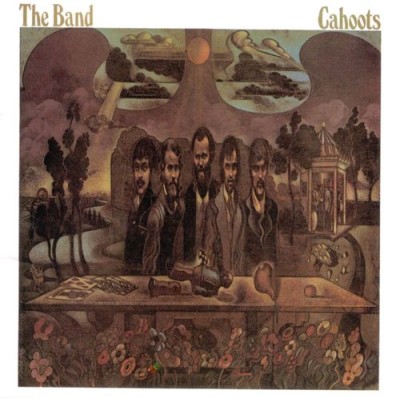

Ricordiamoci che nel 1973 era uscita anche questa cosa, dopo la quale qualsiasi disco sarebbe stato salutato come un ritorno alla forma.

Sia come sia, nel 1974 Dylan e la Band decisero di rimettersi assieme. Per un po’. Per vedere come andava. Un disco e un tour. Dylan nel frattempo si era trasferito a Malibu, California, ai margini del cantiere di una casa enorme che sua moglie riprogettava tutti i giorni: un pozzo senza fondo in cui finivano i diritti delle sue vecchie canzoni. Aveva persino rotto con la sua Casa Madre, la Columbia, che aveva lasciato scadere il contratto e poi per ripicca pubblicato un brutto disco a nome suo, una collezione di scarti. Quanto alla Band, beh…

Mamma Tosta, ti balla la ciccia sugli ossi. Andrò al fiume a prendere un po’ di pietre. Tua sorella è per strada con la squadra dei minatori. Papà è nella grande casa, ha finito di faticare. Mamma Tosta, posso soffiarti un po’ di fumo addosso?

La Band era molto cambiata. Non era più la fanciulla screanzata con cui Dylan aveva fatto tutto quello straordinario baccano nel ’66; non era quella ragazzina emozionata e inesperta che aveva piantato in asso a New York per andare a registrare Blonde On Blonde a Nashville, con musicisti seri. Non era neanche la ragazza volenterosa e disponibile alle sperimentazioni che lo aveva coccolato e rimesso in sesto nella cantina della Grande Rosa. Ma nemmeno la splendida signora che si era emancipata a partire da Music From the Big Pink, e che senza il patrocinio di Dylan, disco dopo disco, era diventata una vera professionista, puntuale, affidabile sul palco e impeccabile in sala di registrazione. Nel mezzo del cammino della sua vita, anche la Band si stava perdendo in una di quelle tipiche selve anni Settanta che attendevano i musicisti di successo: alcool droghe e ripicche. Gli ultimi due dischi non erano andati un granché bene, anche Robertson aveva smesso di imporre le sue canzoni ai colleghi alcolisti o eroinomani. Nel 1974 si ritrova pure lui a Malibu, a pochi isolati da casa Dylan, guarda tu la coincidenza. Ehi Bob, hai notato che dopo tanto tempo siamo ancora qua tu e io? Qualcosa vorrà dire. E se ci rimettessimo assieme? Ora che siamo adulti, che siamo seri, che abbiamo imparato come si fa. Un disco, ci vuole, e un tour. Cosa potrà andare storto?

La Band era molto cambiata. Non era più la fanciulla screanzata con cui Dylan aveva fatto tutto quello straordinario baccano nel ’66; non era quella ragazzina emozionata e inesperta che aveva piantato in asso a New York per andare a registrare Blonde On Blonde a Nashville, con musicisti seri. Non era neanche la ragazza volenterosa e disponibile alle sperimentazioni che lo aveva coccolato e rimesso in sesto nella cantina della Grande Rosa. Ma nemmeno la splendida signora che si era emancipata a partire da Music From the Big Pink, e che senza il patrocinio di Dylan, disco dopo disco, era diventata una vera professionista, puntuale, affidabile sul palco e impeccabile in sala di registrazione. Nel mezzo del cammino della sua vita, anche la Band si stava perdendo in una di quelle tipiche selve anni Settanta che attendevano i musicisti di successo: alcool droghe e ripicche. Gli ultimi due dischi non erano andati un granché bene, anche Robertson aveva smesso di imporre le sue canzoni ai colleghi alcolisti o eroinomani. Nel 1974 si ritrova pure lui a Malibu, a pochi isolati da casa Dylan, guarda tu la coincidenza. Ehi Bob, hai notato che dopo tanto tempo siamo ancora qua tu e io? Qualcosa vorrà dire. E se ci rimettessimo assieme? Ora che siamo adulti, che siamo seri, che abbiamo imparato come si fa. Un disco, ci vuole, e un tour. Cosa potrà andare storto?

Planet Waves è l’unico disco che Dylan e la Band hanno inciso assieme. Pazzesco, se uno ci pensa: si frequentavano da otto anni (e continueranno a frequentarsi, fino all’Ultimo Valzer). Basterebbe questo a renderlo un disco memorabile, no?

No. Perché Planet Waves non è un disco memorabile. Non sto dicendo che sia un brutto disco, perché davvero, non si può dire che lo sia: Dylan sa fare molto di peggio, lo abbiamo visto. Ma è davvero un disco facile da dimenticare. Alzi la mano chi si ricordava che dopo Pat Garrett c’era Planet Waves. Visto? Anch’io stavo quasi per passare direttamente a Blood on the Tracks. Ho notato che è un lapsus che commettono in parecchi – è come se Planet Waves avesse qualcosa che implora di passare inosservato. Qualcosa come… come…

Come un ritorno di fiamma che non ha funzionato.

(Del resto è mai successo che funzionasse?)

Credevo di essermi scrollato di dosso le meraviglie e i fantasmi della mia giovinezza. Giorni piovosi nei Grandi Laghi, a spasso sulle colline di Duluth. C’ero io e Danny Lopez, dagli occhi freddi come la notte nera e c’era anche Ruth. C’è qualcosa di te che mi riporta a una verità dimenticata da tempo.

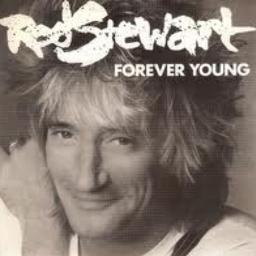

Non funziona mai. Non importa quanto siate disperati, quanto ci siate riavvicinati, quanto vi stiate impegnando: tempo due settimane, un mese, e starete litigando per gli stessi antichi motivi. La Band aveva bisogno di Dylan per superare le lotte intestine e disintossicarsi; Dylan aveva bisogno della Band per non impazzire a Malibu mentre la moglie gli spostava per l’ennesima volta la posizione del camino nel soggiorno. Avrebbe dovuto filare tutto liscio. Erano grandi stavolta, erano professionisti, avevano avuto altre esperienze e sapevano come fare a farla funzionare, almeno questa. E invece si rimisero a suonare all’infinito la stessa canzone senza che Dylan riuscisse a spiegare cos’era che non funzionava. Le stesse, perverse dinamiche di tanti anni prima. La canzone in questione era, significativamente, Forever Young. Dylan l’aveva scritta durante la permanenza sul folle set di Pat Garrett, paradossalmente uno dei momenti più felici per la sua ispirazione: anche Knockin’ on Heaven’s Door viene da lì. Knockin’ era perfetta per il film; Forever Young rimase nel cassetto ancora per un po’. Non sapeva cosa farci. Cioè: era chiaro che ci avrebbe fatto un sacco di soldi. Ma esitava. Cosa avrebbe perso nella transizione? Un po’ di credibilità, un po’ di… giovinezza?

Eppure su google vengono prima gli Alphaville, incredibile.

Era un brano dal potenziale altissimo. Il testo è semplice, una variazione sul tema della lista (o anafora), simile ad altri suoi brani discograficamente fortunati, All I Really Want to Do e Rainy Day Women (in seguito verranno Gotta Serve Somebody ed Everything Is Broken). L’argomento è una tipica ossessione dylaniana: la necessità di essere giovani, la lotta contro un invecchiamento morale prima che anagrafico. Ma varcata la boa dei trenta, Dylan non può più come in My Back Pages permettersi di rivendicare il suo ringiovanimento, senza rischiare di passare per uno di quegli adulti patetici che cominciano a frequentare palestre e tingersi i capelli. Forever Young è anche un paradosso: è evidente che chi la canta non è più davvero giovane da un po’.

Che tu cresca per essere giusto, che tu cresca per essere sincero.

Che tu conosca sempre la verità, e vedere luce intorno a te.

Che tu sia sempre coraggioso, sempre saldo sui tuoi piedi,

che tu possa essere

per sempre giovane.

È una canzone che implica la paternità – la prima, direi, in cui parla in seconda persona a un figlio. È anche la canzone di Dylan che più si avvicina a un testamento morale: nel senso che se uno si domandasse cosa significa essere Per Sempre Giovane, Dylan qui per la prima volta avrebbe delle risposte: significa aiutare gli altri e farsi aiutare, significa sincerità e rettitudine, etica del lavoro e “forti fondamenta” che non cedano al “vento del cambiamento”. Insomma è una canzone in cui finalmente papà Dylan scopre le carte e ci mostra la sua scala di valori – a costo di perdere la mano col pubblico, perché tutto sommato si tratta proprio dei valori di un onesto lavoratore del Midwest. Era una canzone che avrebbe funzionato: in radio, sul palco, in classifica. Dylan ormai aveva l’esperienza sufficiente per capirlo subito. Ma forse lo avrebbe anche rovinato. Forever Young scorreva troppo liscia, credo che quando l’abbia scritta Dylan abbia sentito come se improvvisamente il piano si stesse inclinando; magari di pochissimo ma adesso scendeva, verso cosa? forse verso il rincoglionimento? Figlio mio, comportati bene e non smettere mai di lavorare, e resterai Per Sempre Giovane. Mio Dio. Ci vorrebbe un arrangiamento che prendesse le distanze, qualcosa di dissonante. La Band avrebbe dovuto capirla, questa cosa.

Ma – questo è il punto – la Band non capiva, neanche stavolta. Erano vecchi amici, sul palco s’intendevano al volo, conoscevano Dylan da quando erano ragazzini, eppure… non erano fatti per stare assieme, tutto qui. Planet Waves, se proprio vogliamo, potremmo ricordarlo come la cronaca di come andò l’ultima volta che provarono a mettersi assieme: dalla smagliante introduzione chitarristica di Robertson a On a Night Like This, fino a quel senso di spossatezza e nessuno-sta-andando-a-buttare-la-spazzatura di Wedding Song. Gran parte delle sessioni se ne andarono in realtà nel tentativo di capire cosa voleva fare Dylan con Forever Young: lui ovviamente era il primo a non avere una chiara idea in testa. Lavoravano in uno studio di Los Angeles, assistiti da Bob Fraboni, un tecnico del suono che aveva fatto la gavetta con Phil Spector e lavorato con gli Stones. Se Forever Young fu davvero pubblicata nel ’74 nella sua versione più famosa (quella lenta), lo dobbiamo a Fraboni. La storia è nota: dopo una serie di tentativi infruttuosi, finalmente erano riusciti a registrare questa versione che Fraboni definiva “immediata”, “potente”, “avvincente” (anche se per me quando parte l’armonica è come se tutti se ne stessero andando per i fatti loro; ma forse non si poteva pretendere di più). A un primo ascolto anche il silenzio di Dylan si lasciava interpretare come un segno di assenso: questa sì, questa funziona. Ma poi…

Fuori dallo studio c’era suo vecchio amico, con una fidanzata più giovane che gli disse: “Ehi Bob, invecchiando diventi sentimentale?” (C’mon, Bob, what! Are you getting mushy in your old age?) Immaginate il disappunto di Fraboni: il suo giudizio scavalcato da quello dell’amichetta di un amico. E però, siamo sinceri: si sbagliava, l’amichetta? Non aveva fatto esattamente il suo dovere di ragazzino della fiaba? Il re è nudo, e Bob Dylan sta invecchiando, si è messo a scrivere pezzi radiofonici e rassicuranti. Fraboni implorò, minacciò, e alla fine la spuntò dove altri produttori avrebbero fallito; la versione lenta di Forever Young diventerà il brano più conosciuto del disco. In teoria è uno dei brani più famosi di Bob Dylan. In pratica non saprei – su Spotify sta a sei milioni di ascolti, Like a Rolling Stone sopra i settanta. Ho questa sensazione che sia il brano di Bob Dylan preferito da chi non apprezza Dylan – un brano che avrebbe potuto cantare Elton John – no, non l’ha mai fatto, ma Meat Loaf, Rod Stewart (rimaneggiandola parecchio), i Pretenders, e Louisa Johnson che non conoscete, ma fu la trionfatrice di X Factor UK 2015. Forever Young uscì come singolo per celebrarne la vittoria. E quindi nell’immaginaria sala dei trofei di Dylan c’è tra l’altro un Nobel, un Oscar e un singolo di X Factor. Cosa c’è poi che non va in Forever Young? Perché non l’ho mai sopportata? Troppo lenta? Anche Knockin’ non è che sia questa locomotiva. Troppo… facile? Dopo essersi arreso a Fraboni, Dylan decise di autosabotarsi con una seconda versione autoparodica. Anche la Forever Young veloce prese molto tempo, e alla fine non aggiungeva al disco se non una sensazione di ripensamento. Il resto del disco è fatto di pezzi anche interessanti, ma incisi nella solita fretta alla buona-la-prima. Ma ha senso lamentarsi di questo?

Se Dylan ci piace, se almeno un po’ ci interessa, ormai dovremmo accettare che il suo metodo di lavoro è questo: ansia, insofferenza e una fretta dannata. Che avesse una difficoltà a concentrarsi a lungo in studio, era ormai chiaro a lui per primo. Altre volte però questo non gli aveva impedito di registrare dei capolavori: è un fatto, però, che con la Band non sia successo. Né ai vecchi tempi né durante il breve ritorno di fiamma del 1974. È una cosa credo evidente a chiunque ascolti senza preconcetti, per esempio, Dirge.

Odio me stesso per averti amata, e per la debolezza che questo dimostrava;

non eri che una faccia dipinta sul percorso per Via del Suicidio…

Sulla carta, Dirge ha tutto per essere una gran canzone, modulata su un senso di risentimento che non sentivamo più nelle sue canzoni dai tempi di Blonde On Blonde. Dylan ha fretta di inciderla, e non ha tutti i torti: certe canzoni o gli vengono al secondo tentativo, o non gli vengono mai più. La cosa più sensata da fare è sperare in un miracolo: a volte ha funzionato. Ma non con la Band. In studio sono rimasti lui al pianoforte e Robertson alla chitarra. Dylan non è certo Benedetti Michelangeli, ma la sua tecnica è più che sufficiente a dare al brano un’ossatura armonica e ritmica. Ma Robertson cosa fa? Sembra che stia cercando note sul manico per quattro lunghissimi minuti. Più che un accompagnamento è un’esplorazione. E non funziona. Magari con qualche take in più sarebbe diventato un bell’assolo alla Robertson, ma in quella fase è solo una serie di scale scese e salite senza un traguardo. Ci voleva più tempo? Sì, ci sarebbe voluto più tempo. Ma Dylan si sarebbe spazientito, avrebbe perso la voce, e alla fine sarebbe finita la sessione, e il giorno dopo magari avrebbero provato qualcos’altro e Dirge sarebbe scomparsa in un cassetto. La storia di Dylan trabocca di aborti del genere. E però a Charlie McCoy erano bastate due take di Desolation Row per incidere quel meraviglioso accompagnamento flamenco. Dovessi scegliere un chitarrista tra Robertson e McCoy probabilmente sceglierei il primo – ma non se dovessi produrre un disco di Dylan: per quanto assurdo possa sembrare, non sarebbe il chitarrista più adatto. A lui serve tempo, a Dylan serve spazio. Tempo un mese, e si prenderanno a gomitate nel lettone. Planet Waves all’inizio sembrò vendere bene – era il disco del ritorno! Addirittura si trovò al primo posto nella classifica LP di Billboard, a Dylan non era mai successo. Alla fine dell’anno si scoprì che non aveva venduto poi un granché. I fan avevano fatto il pieno subito; gli ascoltatori casuali non si erano lasciati incantare.

Un altro motivo per cui Planet Waves è così dimenticabile è che non si inserisce bene nella biografia vulgata da Dylan. Per i cronisti dylaniani, il romanzo del matrimonio deve terminare in modo abrupto con Blood On the Tracks, un fulmine a ciel sereno. Planet apparterrebbe ancora al periodo precedente, e infatti si apre con On a Night Like This, che si può anche considerare il canto del cigno del Marito Coccolone: ehi, ciao, che bello stare abbracciati assieme mentre fuori piove. A ben vedere però già in On a Night l’immagine di Sara si fa più evanescente del solito, e cresce il sospetto che Dylan abbia in mente altre donne – difficilmente avrebbe dedicato a sua moglie quei primi versi di Though Mama, “ti balla la ciccia sulle ossa” (a me piace morbosamente immaginare che Dylan stesse ancora pensando all’incredibile apparizione di Katy Jurado in Pat Garrett). Hazel potrebbe essere chiunque, ma chiunque sia non dà l’impressione di essere la moglie di qualcuno; improvvisamente Dylan si è rimesso a montare frasi da rimorchio (Hazel, stardust in your eyes, you’re goin’ somewhere and so am I). Altrove c’è un senso di sconforto e perdita che Dylan aveva del tutto rimosso dai suoi testi, da Blonde on Blonde in poi (dal matrimonio in poi): Going Going Gone costeggia il tema del suicidio. E poi c’è Dirge, appunto, che parte con quella confessione disarmante: “odio me stesso per averti amato, e la debolezza che questo mostrava”. Come se all’improvviso sotto tutta la melassa sentimentale profusa da Nashville a New Morning sbuchi fuori un Dylan completamente diverso, un Mr Hyde che per tutto il tempo del matrimonio non ha smesso di frequentare postacci poco rassicuranti dove “gli angeli giocano col peccato”.

Un altro motivo per cui Planet Waves è così dimenticabile è che non si inserisce bene nella biografia vulgata da Dylan. Per i cronisti dylaniani, il romanzo del matrimonio deve terminare in modo abrupto con Blood On the Tracks, un fulmine a ciel sereno. Planet apparterrebbe ancora al periodo precedente, e infatti si apre con On a Night Like This, che si può anche considerare il canto del cigno del Marito Coccolone: ehi, ciao, che bello stare abbracciati assieme mentre fuori piove. A ben vedere però già in On a Night l’immagine di Sara si fa più evanescente del solito, e cresce il sospetto che Dylan abbia in mente altre donne – difficilmente avrebbe dedicato a sua moglie quei primi versi di Though Mama, “ti balla la ciccia sulle ossa” (a me piace morbosamente immaginare che Dylan stesse ancora pensando all’incredibile apparizione di Katy Jurado in Pat Garrett). Hazel potrebbe essere chiunque, ma chiunque sia non dà l’impressione di essere la moglie di qualcuno; improvvisamente Dylan si è rimesso a montare frasi da rimorchio (Hazel, stardust in your eyes, you’re goin’ somewhere and so am I). Altrove c’è un senso di sconforto e perdita che Dylan aveva del tutto rimosso dai suoi testi, da Blonde on Blonde in poi (dal matrimonio in poi): Going Going Gone costeggia il tema del suicidio. E poi c’è Dirge, appunto, che parte con quella confessione disarmante: “odio me stesso per averti amato, e la debolezza che questo mostrava”. Come se all’improvviso sotto tutta la melassa sentimentale profusa da Nashville a New Morning sbuchi fuori un Dylan completamente diverso, un Mr Hyde che per tutto il tempo del matrimonio non ha smesso di frequentare postacci poco rassicuranti dove “gli angeli giocano col peccato”.

Planet Waves mostra se non altro che il personaggio del buon marito cominciava a stargli stretto: prima ancora di avere bisogno di avventure extraconiugali, aveva bisogno di ricominciare a raccontarle, perché la retorica del Marito Coccolone, davvero, non poteva portarlo più lontano di così. Per capirlo basta ascoltare i brani più dichiaratamente nuziali di Planet Waves, che sono anche quelli più liricamente scalcinati, al limite della parodia: You Angel You poteva essere un buon singolo (uscì come lato B di On a Night Like This), ma contiene quel verso sgraziato che riassume egregiamente il problema: “You’re as fine as anything’s fine”: sei buona come, come, come… qualsiasi cosa buona. Cioè non so più cosa dirti, capisci? Sei il mio sole, il mio cielo, il mio mondo, e poi? ho finito le parole.

Ti amo qua, ti amo là, ti amo su e giù,

ti amavo molto ieri, ma domani ancor di più.

Ti amo dall’inizio e se c’è un’eternità

puoi star tranquilla amore che ti amerò anche là.

(Ok, non è una traduzione letterale di Wedding Song, ma insomma, il senso è che è un po’ ridicola; e lo è involontariamente).

Wedding Song (che rischiò di dare il titolo all’album intero) è uno di quei momenti in cui Dylan sa farmi arrabbiare: un ottimo spunto per una ballata, rovinato da un testo scritto in ginocchio, una di quelle cose che i cantautori scrivono quando hanno qualcosa di grave da farsi perdonare e la dignità è molto in basso nella scala delle priorità (sembra quasi una riparazione per Dirge). È anche una di quelle canzoni che i successivi sviluppi sentimentali dell’autore hanno reso impossibile prendere sul serio, e questo forse meriterebbe una digressione a parte: quando ho iniziato questa cosa volevo soltanto commentare i dischi di Dylan, non scrivere un’altra storia della sua vita. Ma è possibile fare la prima cosa senza cascare nei tranelli della seconda? È possibile ascoltare Wedding Song senza sentire già gli echi di Idiot Wind, senza pensare che tutte queste promesse d’amore eterno stanno per essere ritirate, questione di mesi ormai? Che la sola idea di rimettersi in tour con la Band implicava già, come nella più scontata biografia da rockstar anni ’70, il ricascare in un vortice di relazioni extraconiugali, vecchie amanti e groupie appostate oltre la porta del camerino? Alla fine forse la gente preferisce dimenticarsi Planet Waves perché quel paio di cose che dice sui rapporti è troppo duro da mandar giù: (1) un buon marito può incidere buoni dischi? No, perlomeno Dylan non ce l’ha fatta, se voleva rimettersi a scrivere canzoni interessanti doveva rimettersi in strada. E (2) quando torni in strada, ti puoi almeno appoggiare ai vecchi amori? No, non a lungo, almeno. Prima o poi tornano i nodi al pettine e sono ancora quelli. Bisogna andare avanti. Per sempre giovani? Seh, magari. No, saremo sempre un po’ più vecchi: sempre più a rischio di cadere dal patetico. Ma è l’unica strada. Alternative non ce n’è – forse trovare Gesù, o tornare al folk puro. Ma ci vorrà tempo. (Nel frattempo abbracciami, scaldiamo un caffè, che fuori piove e abbiamo solo l’uno l’altra).

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, Dylan, New Morning, Another Self Portrait, 1971: Greatest Hits II, 1973: Pat Garrett and Billy the Kid, 1974: Planet Waves, Before the Flood…)