Il disco che Dylan non voleva farti ascoltare

Dylan (1973, ma registrato nel 1970).

Qual è la cosa più brutta che qualcuno che conosci potrebbe farti? per punirti, per ricattarti, per farti stare male, per farti capire che non puoi lasciarlo solo?

Nel 1973 la Columbia, appena abbandonata da Bob Dylan per l’Asylum, pubblicò un disco. Di materiale inedito. Cose che Dylan aveva registrato, che si era pentito di aver registrato, che non aveva pensato di distruggere. Cose talmente brutte che Bob Dylan cedette. Ritornò. Come clausola, chiese che il disco non fosse ristampato mai più. Ovviamente, presto o tardi la Columbia tradì il patto: di Dylan non si butta via niente. Ma per tantissimi anni quel disco, laconicamente intitolato Dylan, divenne una specie di feticcio.

Sembrava che non lo avesse ascoltato nessuno, anche se ne parlavano tutti i libri. I libri poi si limitavano ad accennare alla questione del ricatto, e ad informarci che i brani erano scarti di lavorazione di Self Portrait, un disco già così incredibilmente brutto che per qualche tempo Dylan volle farci credere di averlo inciso per scherzo. Self Portrait compare spesso (ingiustamente) nelle classifiche dei dischi più brutti di tutti i tempi: quanto avrebbe potuto essere orrendo un disco fatto di canzoni scartate da Self Portrait? Quanto doveva essere imbarazzante un disco che Dylan riuscì a non far uscire in formato cd? E Dylan di cd imbarazzanti ne ha pubblicati: ma il disco del 1974 no, quello non saltò fuori (almeno in Nordamerica) finché la Columbia nel 2013 non pubblicò un box di 35 album di studio: e a quel punto ormai di Dylan si era sentito ben di peggio. Questa rimozione lo ha reso un oggetto leggendario. Self Portrait era già a suo modo un enigma affascinante; Dylan era un vero mistero. Cosa c’era di così orribile, di così inascoltabile, di così inemendabile?

Niente.

La verità è che Dylan non è il disastro che dovrebbe essere. Riascoltandolo – oggi che è un album tra tanti nel catalogo dylaniano di Spotify – davvero, non riesco nemmeno a confermare che sia così peggio di Self Portrait, un disco in cui nessuno dei brani di Dylan sfigurerebbe. Viceversa, Lily of the West o Ira Hayes potrebbero tirarlo un po’ su. Ma forse esagero. È che dopo aver sentito parlare tante volte del Misterioso Album Orribile, l’Album del Ricatto, quando alla fine mi è capitato di ascoltarlo partivo da un pregiudizio talmente sfavorevole che non potevo che rivalutarlo – cioè, è vero che Mr Bojangles è imbarazzante (non solo l’idea che Dylan e Robbie Williams abbiano interpretato la stessa canzone, ma che la versione di Williams stracci quella di Dylan senza pietà) – ma non riesco a odiarlo per quello, lui dopotutto mica voleva farmela ascoltare, sono io che ho insistito, io che me lo sono andato a cercare. E Can’t Help Falling In Love una volta all’anno si ascolta volentieri, basta far finta che Dylan sia tuo ospite a una cena e dopo l’amaro qualcuno gli abbia passato una chitarra. Niente di che, ma niente di così orribile.

Dylan è il gemello buono di Self Portrait. Quest’ultimo era un disco consapevolmente, deliberatamente brutto, inciso e pubblicato con l’intenzione di infastidire l’ascoltatore. Dylan è l’opposto: il disco che Dylan non voleva assolutamente farti ascoltare. Magari ad ascoltarlo un po’ ti incazzi, ma non con lui. Anzi finisci per rivalutarlo. Non solo perché Big Yellow Taxi è meno terribile di quel che ricordavi, ma soprattutto perché dopo averla provata, Dylan ha avuto la saggia idea di nasconderla in un cassetto e non pensarci più. Stavolta non è stata colpa sua. Maledetta Columbia.

“Come sei arrivato qui?”

“Su un treno merci”.

“Vuoi dire un treno passeggeri?”

“No, un treno merci”.

“Vuoi dire su un vagone di quelli coperti?”

“Sì, un vagone così. Un treno merci”.

“Va bene, un treno merci”.

(Chronicles I)

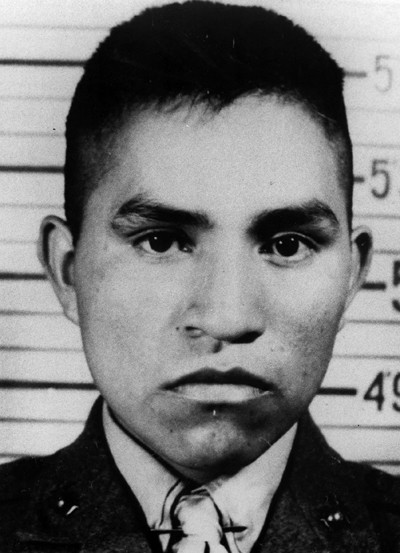

La storia complicata della foto di Joe Rosenthal la potete leggere sul Post. Ira Hayes è il primo da sinistra.

Cosa c’è poi di così imbarazzante in Dylan? Lily of the West è una ballatona tradizionale da cui Dylan aveva già preso la melodia per As I Went Out One Morning – ma quella era uno strano sogno mattutino, qui invece siamo ancora nei dintorni di un’emittente AM del Midwest; ci sono i coretti. Bisogna farci l’orecchio, ci aspettano più di dieci anni di coretti femminili. Ma fin qui non sono molesti. In Sarah Jane Dylan per la prima volta comincia a cantare quei “lalalalala” che riascolteremo in New Morning. The Ballad of Ira Hayes è una canzone che Dylan avrebbe dovuto registrare seriamente: lui più volte ha spiegato che queste cover le faceva all’inizio delle sessioni come riscaldamento, e questo è uno casi in cui sembra non sembra una scusa improbabile: nel senso che la canzone comincia quasi di malavoglia, con un pianoforte confuso che cerca gli accordi qua e là, e Dylan che invece di cantare il testo del vecchio amico folksinger Pete LaFarge si rimette, dopo tanti anni, a declamare. E funziona, il talking Dylan, non si capisce davvero perché abbia smesso; ma anche qui hai la sensazione che potrebbe dire “basta così” da un momento all’altro. Finché non intona il ritornello (e partono i cori), e capisci che la canzone qui ci sarebbe.

Basterebbe provarla un po’ di più – in sottofondo per ora c’è una specie di brainstorming, organo e chitarra stanno tutti cercando qualcosa, ma è proprio quel tappeto indistinto di suoni che serve da sfondo per la storia del marine pellerossa che si mise in posa per la foto di Iwo Jima e poi tornò nella riserva dei padri a ubriacarsi fino a morirne. LaFarge l’aveva incisa in diverse versioni, ma anche nella più intima non riusciva a non suonare un po’ beffardo; Cash a suo modo è perfetto, il suo vocione straniante è come la maschera di un duro da rodeo che ha una storia commovente da raccontare ma non farà vedere una sola lacrima: è una lezione di come il country possa diventare uno strumento affilato, se tieni salda la mano. Dylan – che fino a pochi mesi fa spergiurava di voler fare country, di aver sempre voluto fare country – va nella direzione opposta: non senti nella sua voce un grammo di indignazione per le promesse inesaudite alle comunità dei nativi americani, ma l’ubriachezza e la disperazione: quelle le senti. Viene il sospetto che più che al reduce dal Giappone, Dylan stia pensando a LaFarge, che in Corea si era rotto il naso in un combattimento clandestino, che aveva dieci anni più di lui e li aveva passati a bere, che ai tempi del Village aveva scritto una canzone con Dylan (ma non l’aveva mai incisa), che come lui aveva vantato inesistenti radici tra i nativi americani e che era morto da solo nel suo appartamento proprio mentre il suo giovane amico sfondava con Like a Rolling Stone. LaFarge era un folksinger, Cash è un divo del country che raccoglieva fondi per i pellerossa, Dylan sta inventando qualcosa di diverso. È il suono nato nella cantina di Woodstock – una specie di via bianca al soul, il suono che la Band sta maturando in autonomia. Invece Dylan lo sta per abbandonare – quando incrocerà di nuovo la Band, suoneranno tutt’altro. Forse non si è neanche reso conto di averlo messo in moto.

Chiamalo Ira l’ubriacone, tanto non risponde più.

Né l’indiano sbronzo di whisky, né il marine che andò alla guerra.

Una cosa interessante di Dylan è che alcune cover sono successi del 1970 – in pratica Dylan suonava in sala di registrazione le canzoni che andavano in radio. Tra questi c’è Big Yellow Taxi di Joni Mitchell, che oggi è una pietra miliare: il che rende la rilettura dylaniana un po’ più patetica di quanto in fondo non fosse. Era un esperimento: era un ritornello che si sentiva in giro, a Dylan piaceva, ha provato a suonarla, non funzionava, è passato ad altro. Potremmo anche chiudere l’incidente qui. Però c’è quell’ultima strofa che è davvero curiosa. Col tempo, Big Yellow Taxi si è guadagnata lo status di prima canzone ecologista. Le strofe magari le conoscete: hanno asfaltato il paradiso e ci hanno fatto un parcheggio (JM l’aveva composta in un hotel alle Hawaii, contemplando un immenso parcheggio al sole). Hanno chiuso tutti gli alberi in un museo degli alberi e chiedono alla gente un dollaro e mezzo per vederli. Ehi, contadino, contadino, metti via quel ddt, e così via. Fino all’ultima strofa, in cui la Mitchell si sveglia sentendo un rumore improvviso, e vede “un grande taxi giallo che porta via il suo vecchio”. Cosa significa? C’è senz’altro qualche paranoia antisistema al lavoro, ma quale? Il vecchio è un sovversivo? Un ambientalista radicale? O il suo problema è che è vecchio? Non si capisce, ma è anche il bello della canzone. I vantaggi dell’ambiguità, Dylan li conosceva. Però il giorno in cui gli è venuto in mente di registrare Big Yellow Taxi decide di risolvere i dubbi, e inventarsi un bulldozer che arriva di notte e “mi leva la casa e la terra”. Così in questa cover negletta e dimenticata sembra nascosto uno dei versi più politici che Dylan abbia mai scritto – proprio in un periodo in cui fuggiva dalla politica come dalla peste. Questo bulldozer – che porta via la terra, a chi? Non può essere che un contadino – è coerente con prese di posizione che Dylan assumerà molto più tardi (ad esempio ai tempi del Live Aid, quando tutti parlavano di carestia in Etiopia e lui reagì parlando dei problemi degli agricoltori americani). Magari è una coincidenza; non si ricordava gli ultimi versi e ha completato la strofa con la prima cosa che gli veniva in mente. Tanto nessuno se ne sarebbe accorto, no? E invece la Columbia nel 1973 decise di pubblicarlo, ne vendette comunque almeno mezzo milione di copie, e Joni Mitchell lo ascoltò – pensate l’imbarazzo – e venticinque anni dopo ancora sfotteva Bob in Painting with Words and Music.

Una cosa interessante di Dylan è che alcune cover sono successi del 1970 – in pratica Dylan suonava in sala di registrazione le canzoni che andavano in radio. Tra questi c’è Big Yellow Taxi di Joni Mitchell, che oggi è una pietra miliare: il che rende la rilettura dylaniana un po’ più patetica di quanto in fondo non fosse. Era un esperimento: era un ritornello che si sentiva in giro, a Dylan piaceva, ha provato a suonarla, non funzionava, è passato ad altro. Potremmo anche chiudere l’incidente qui. Però c’è quell’ultima strofa che è davvero curiosa. Col tempo, Big Yellow Taxi si è guadagnata lo status di prima canzone ecologista. Le strofe magari le conoscete: hanno asfaltato il paradiso e ci hanno fatto un parcheggio (JM l’aveva composta in un hotel alle Hawaii, contemplando un immenso parcheggio al sole). Hanno chiuso tutti gli alberi in un museo degli alberi e chiedono alla gente un dollaro e mezzo per vederli. Ehi, contadino, contadino, metti via quel ddt, e così via. Fino all’ultima strofa, in cui la Mitchell si sveglia sentendo un rumore improvviso, e vede “un grande taxi giallo che porta via il suo vecchio”. Cosa significa? C’è senz’altro qualche paranoia antisistema al lavoro, ma quale? Il vecchio è un sovversivo? Un ambientalista radicale? O il suo problema è che è vecchio? Non si capisce, ma è anche il bello della canzone. I vantaggi dell’ambiguità, Dylan li conosceva. Però il giorno in cui gli è venuto in mente di registrare Big Yellow Taxi decide di risolvere i dubbi, e inventarsi un bulldozer che arriva di notte e “mi leva la casa e la terra”. Così in questa cover negletta e dimenticata sembra nascosto uno dei versi più politici che Dylan abbia mai scritto – proprio in un periodo in cui fuggiva dalla politica come dalla peste. Questo bulldozer – che porta via la terra, a chi? Non può essere che un contadino – è coerente con prese di posizione che Dylan assumerà molto più tardi (ad esempio ai tempi del Live Aid, quando tutti parlavano di carestia in Etiopia e lui reagì parlando dei problemi degli agricoltori americani). Magari è una coincidenza; non si ricordava gli ultimi versi e ha completato la strofa con la prima cosa che gli veniva in mente. Tanto nessuno se ne sarebbe accorto, no? E invece la Columbia nel 1973 decise di pubblicarlo, ne vendette comunque almeno mezzo milione di copie, e Joni Mitchell lo ascoltò – pensate l’imbarazzo – e venticinque anni dopo ancora sfotteva Bob in Painting with Words and Music.

Col tempo abbiamo scoperto che Dylan non era un assemblaggio di scarti da Self Portrait, o almeno non soltanto: i primi otto brani sono di qualche mese più tardi: il timbro vellutato del 1969 è completamente scomparso, Dylan si sarà rimesso a fumare e ha la voce quasi talvolta esausta di New Morning. Solo gli ultimi due brani risalgono al disco precedente – non solo, ma provengono dal repertorio che Dylan aveva già provato con la Band nella Cantina. Da cui se volete l’interrogativo: perché Spanish is the Loving Tongue, se registrata alla benemeglio in un seminterrato, è un tesoro prezioso, e se rifatta in studio con coretti e voce impostata diventa una ciofeca irritante? Ci dev’essere un paradosso da qualche parte.

Tra i vari assurdi motivi che possono aver portato Dylan a registrare Self Portrait, c’è sicuramente il successo imprevisto dei Basement Tapes, che dal 1969 circolavano in raccolte abusive ed erano già salutati dai critici come frammenti di un capolavoro. È stato lo stesso Dylan a spiegare che Self Portrait andava inteso come un suo bootleg personale, “per così dire”.

“Self Portrait era un mucchio di brani che facevamo tutte le volte che scendevo a Nashville. Facevamo quella roba per ottenere un sound. Per scaldarci facevamo due o tre canzoni giusto per mettere in riga le cose e fare poi quello che dovevamo fare. E poi c’era un sacco di altra roba che stava in un cassetto. Ma continuavano a farne dei bootleg, e un sacco di roba peggiore stava apparendo su quei bootleg. Così mi è venuta l’idea di mettere insieme tutta questa roba e realizzare il mio personale bootleg, per così dire. Sai, se fosse stato un vero bootleg, la gente probabilmente sarebbe corsa a comprarlo per ascoltarlo clandestinamente. E poi non volevo più essere il burattino di nessuno, e immaginavo che questo disco avrebbe messo fine a tutto questo” (dal libretto realizzato da Cameron Crowe per il cofanetto Biograph, nel 1985).

L’ingenuità stava nel pensare che agli estimatori delle canzoni della cantina piacessero, appunto, le canzoni: per cui già nel 1970 le stava portando a Nashville per registrarle meglio. E invece no, al pubblico piaceva la cantina, i suoni sporchi, i cori maldestri. Dylan potrebbe essere l’inventore suo malgrado di uno dei fenomeni più ruffiani del rock: la cover lo-fi. L’esempio più nobile che mi viene in mente è I Will Survive dei Cake: a cosa serve? È in un qualche modo migliore dell’originale? Non saprei dirlo, onestamente. Perché l’ascolto più volentieri? Perché gli arrangiamenti Disco dell’originale me la rendono insopportabile. Sono la parte della canzone che ha resistito peggio al tempo, ma in sé il pezzo ha qualcosa di buono, è probabile che col tempo diventerà uno standard, uno di quei brani che si possono interpretare in tanti modi e funzionano anche dopo un secolo. Forse è così, forse devo ringraziare i Cake che mi hanno fatto riascoltare I Will Survive, prima la odiavo. Forse.

L’ingenuità stava nel pensare che agli estimatori delle canzoni della cantina piacessero, appunto, le canzoni: per cui già nel 1970 le stava portando a Nashville per registrarle meglio. E invece no, al pubblico piaceva la cantina, i suoni sporchi, i cori maldestri. Dylan potrebbe essere l’inventore suo malgrado di uno dei fenomeni più ruffiani del rock: la cover lo-fi. L’esempio più nobile che mi viene in mente è I Will Survive dei Cake: a cosa serve? È in un qualche modo migliore dell’originale? Non saprei dirlo, onestamente. Perché l’ascolto più volentieri? Perché gli arrangiamenti Disco dell’originale me la rendono insopportabile. Sono la parte della canzone che ha resistito peggio al tempo, ma in sé il pezzo ha qualcosa di buono, è probabile che col tempo diventerà uno standard, uno di quei brani che si possono interpretare in tanti modi e funzionano anche dopo un secolo. Forse è così, forse devo ringraziare i Cake che mi hanno fatto riascoltare I Will Survive, prima la odiavo. Forse.

O forse mi è sempre piaciuta la Disco, ma mi vergogno di ammetterlo, e allora metto su i Cake e la ballo di nascosto.

Le cover lo-fi vivono di questa ambiguità. Chitarre distorte, voci sguaiate, paradossalmente servono a rendere vecchi brani pop più rispettabili, più ascoltabili da una classe media che disdegna i suoni di moda al momento e continua a riconoscersi in un suono rock fuori dal tempo. Il feedback dell’amplificatore è una specie di parrucca settecentesca, nobilita qualsiasi testa su cui l’appoggi – ma Dylan nel 1970 queste cose non le sapeva, nemmeno le poteva immaginare. È facile ridere di lui col senno del poi, ma anche lui riderebbe di noi se conoscesse i distorti percorsi mentali che ci servono per apprezzare una qualsiasi canzone. Per lui era tutto molto più semplice: gli piaceva un pezzo, provava a cantarlo. A volte ci riusciva, nel 1970 quasi sempre no, nel qual caso lo metteva via e sperava che nessuno glielo pubblicasse di nascosto. Si fidava della Columbia, finché un giorno la tradì: se ne pentì abbastanza presto.

(La metafora del matrimonio non rende l’idea. Dylan ha divorziato almeno due volte, ma con la Columbia sta insieme dal 1962 – nozze di smeraldo, quest’anno. Non è mai stato un rapporto facile. Ma quando Dylan ha pensato di poter scrivere un’autobiografia, non ha cominciato a raccontare dal giorno in cui ha ascoltato Woody Guthrie o ha pizzicato la prima chitarra o cappottato la prima moto; né dal bar mitzvah né dalla prima notte a New York. Chronicles I comincia con Dylan che arriva alla Columbia e comincia a raccontar frottole al tizio dell’ufficio stampa. Dice di essere arrivato da Detroit su un treno merci, e sa che sappiamo che non è vero. È come se Bob Dylan prendesse forma in quell’istante, sgusciato maturo dal bocciolo di quell’ufficio stampa).

(La metafora del matrimonio non rende l’idea. Dylan ha divorziato almeno due volte, ma con la Columbia sta insieme dal 1962 – nozze di smeraldo, quest’anno. Non è mai stato un rapporto facile. Ma quando Dylan ha pensato di poter scrivere un’autobiografia, non ha cominciato a raccontare dal giorno in cui ha ascoltato Woody Guthrie o ha pizzicato la prima chitarra o cappottato la prima moto; né dal bar mitzvah né dalla prima notte a New York. Chronicles I comincia con Dylan che arriva alla Columbia e comincia a raccontar frottole al tizio dell’ufficio stampa. Dice di essere arrivato da Detroit su un treno merci, e sa che sappiamo che non è vero. È come se Bob Dylan prendesse forma in quell’istante, sgusciato maturo dal bocciolo di quell’ufficio stampa).

Billy mi chiese se nel panorama musicale di quel momento c’era qualcuno al quale assomigliavo. Nessuno gli dissi. E quella risposta era sincera, davvero non pensavo di assomigliare a nessuno. Tutto il resto erano pure fandonie, chiacchiere da sballati. Non ero affatto arrivato a bordo di un treno merci…

(La prima cosa che Dylan ci racconta nella sua autobiografia, è di essere un gran bugiardo. Non potremo dire che non ci ha avvertito).

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, Dylan, New Morning…)