Il Far West metafisico di JWH

John Wesley Harding (1967)

(Il disco precedente: The Basement Tapes.

Il successivo: Nashville Skyline).

La casa era malvagia. Si capiva da lontano.

(Non avendo ancora l’età per il motorino, battevamo la pianura in bicicletta. La statale era troppo pericolosa, così insistevamo su queste strade di campagna, tenendo la barra a sud perché la città era da quella parte – ma era veramente la città che cercavamo? Un pomeriggio tra gli altri trovammo uno stradone che conduceva a una… da lontana sembrava una villa, una residenza di signori. Avvicinandoci cominciammo a trovarla simile a tante altre case coloniche sperse nella pianura: l’unica differenza è che la strada puntava dritta proprio lì, come se fosse il punto di arrivo di qualcosa. Poi ci accorgemmo che tra le finestre vere ce n’erano di dipinte, e da ogni finestra un volto di donna ci guardava. Non ricordo cosa ci dicemmo. Forse anche niente: ma tornammo indietro. Avessimo avuto qualche anno in più, la curiosità avrebbe vinto. Ma non avevamo ancora l’età del motorino, e una casa di finestre dipinte, di volti dipinti, ci sembrava soltanto un luogo empio).

È uscito il nuovo documentario di Al Gore, e io non ho voglia di vederlo. Credo che l’unica cosa che capirei è: siamo fottuti. Dieci anni fa avremmo dovuto intervenire in modo preciso su alcuni problemi molto chiari, ma mancava la volontà politica e in seguito è mancata sempre più. È andata così. Ora chi è ricco si sta organizzando il suo paradiso artificiale; chi è povero si attrezza per la catastrofe; chi sta in mezzo si svaga litigando sui vaccini o sull’olio di palma o sulle primarie del Pd o sulla Siria. Io scrivo di Dylan, tanto ormai.

(Le piante dei miei piedi, vi giuro, stanno bruciando).

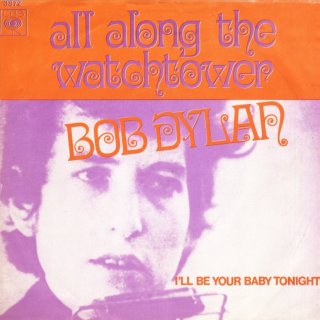

Per la prima volta compaiono altri uomini oltre a BD in una foto di copertina Pare che davvero nella corteccia fossero nascosti i ritratti dei Beatles e di Gesù.

Nell’autunno del 1967 Dylan chiama Bob Johnston, il suo produttore, e lo avverte che ha finalmente qualche canzone da registrare a Nashville. Stavolta non si porta né Robertson né Kooper, col quale forse ha rotto i rapporti. Johnston gli fornisce una sezione ritmica: al basso c’è Charlie McCoy, che aveva regalato una chitarra flamenco a Desolation Row. Dylan ha idee insolitamente chiare su come registrare il nuovo materiale: in poche ore tre canzoni sono pronte e Dylan se ne torna a Woodstock. È il 17 ottobre. Il 6 novembre è di nuovo a Nashville per una seconda sessione, con gli stessi musicisti. Il disco è quasi pronto. È il più strano che abbia mai inciso.

Se all’inizio aveva avuto in mente un arrangiamento un po’ più elaborato, strada facendo cambia idea. A un certo punto deve avere avuto un ripensamento, visto che dopo le prime due session fece ascoltare i master a Robbie Robertson, il chitarrista della Band. Voleva proporgli di fare qualche sovraincisione. Robertson rifiutò. Forse la stima di Dylan se l’è conquistata così, mettendo la sincerità sopra il suo interesse: era l’occasione per rimettere mano a un disco di Dylan, magari per dimostrare che gli elementi della Band potevano funzionare anche come musicisti da studio. Ma Robertson disse di no: i pezzi gli sembravano già perfetti così.

Che Dylan potesse nutrire dei dubbi su quello che stava facendo è comprensibile. I pezzi nuovi erano completamente diversi da quelli di Blonde On Blonde. Potevano in un certo senso somigliare a un ritorno all’ordine, al folk del periodo acustico: e molti critici e militanti si precipitarono a leggerli in tal senso. Ma a ben vedere erano qualcosa di completamente diverso. A me piace pensare che Robertson abbia sentito qualcosa di pericoloso in quei solchi, qualcosa a cui era meglio non avvicinarsi. “Una casa con ventiquattro finestre, e un volto di donna in ognuna”.

Di John Wesley Harding nessuno osa parlar male. Molti preferiscono non ascoltarlo neppure – i numeri di Spotify lasciano intravedere un abisso tra gli ascolti di Blonde On Blonde e quelli di JWH. Siamo entrati nella tarda classicità, una zona grigia in cui la critica lo difende ancora ma lo ascolta meno volentieri. I barbari a ben vedere sono già arrivati, alcuni militano nelle legioni dell’Impero. Se anche non sapessimo nulla dell’incidente in motocicletta (in effetti non ne sappiamo un granché), ugualmente non potremmo che concludere che tra i due dischi dev’essere successo qualcosa di grave, una catastrofe, una malattia. Qualcosa è finito per sempre – banalmente, è scomparso l’organo di Kooper, che da Like a Rolling Stone a Blonde On Blonde era diventato la cifra del suono di Dylan. Qualcos’altro sembra riaffiorare dal passato: tornano le ballate, le buone vecchie tradizioni (i fan che fischiavano ai concerti potevano dirsi soddisfatti), eppure sono illuminate da una luce diversa, onirica, che ci fa dubitare di quello che sentiamo. Qualcuno nottetempo ha creato una città falsa affinché ci svegliassimo convinti di abitarci da sempre, ma ha sbagliato qualche dettaglio, magari i nomi delle statue. John Wesley Harding non è un eroe, Sant’Agostino non è un martire, Tom Paine non è Tom Paine, queste ballate non sono vere ballate, questo passato è un’impostura.

JWH mi fa sempre venire in mente un quadro di Carrà, Le figlie di Loth. È un’opera neoprimitiva, neomedievale, proto-metafisica, che indugia nell’ambiguità e nel mistero – con quel titolo biblico che forse serve solo a dare un tono. Più che un quadro che racconta della Grande Guerra, è l’opera di un reduce che ne porta i segni. Cinque anni prima Carrà era partito per la trincea interventista e baldanzoso: i quadri che dipingeva fino al 1914 erano tripudi futuristi di movimenti e di colore. Le figlie di Loth per confronto sembra il vaneggiamento estatico di un mutilato in un sanatorio. C’è sempre la possibilità che il pittore fosse solo un furbacchione che sapeva annusare il vento: dopo Caporetto nessuno voleva più sentir parlare di futurismo, mentre questa metafisica e questi valori plastici promettevano bene.

Allo stesso modo, può anche darsi che la profondità di John Wesley Harding sia completamente accidentale: che si tratti soltanto un disco inciso in fretta e furia per evitare di pagare una penale. Nella peggiore delle ipotesi, Dylan non aveva materiale e arrivò a Nashville con una manciata di testi brevi e sconclusionati, costruiti intorno a uno schema metrico convenzionale. Ci applicò i primi giri di chitarra che riuscì a trovare, registrò e mandò alla Columbia con preghiera di promuovere il disco il meno possibile (uscì due giorni dopo Natale, apparentemente un suicidio commerciale). Aveva così poche canzoni che riciclò anche una ballata western che non era riuscito a finire. Per nascondere la sua natura di riempitivo mise il brano in cima alla scaletta, e siccome non aveva nemmeno trovato un nome per il disco, la Columbia usò proprio il titolo della ballata abortita, John Wesley Harding.

Stavo scrivendo una ballata su… tipo magari uno di quei vecchi cowboy, sai… una di quelle ballate davvero lunghe. Ma a metà della seconda strofa mi sono stancato. Avevo una musica, e non volevo sprecarla, era una melodia carina, così ho soltanto scritto una terza strofa rapida, e l’ho registrata… sapevo che la gente avrebbe ascoltato la canzone e avrebbe detto che non capiva quel che stava succedendo, ma se avessero fatto uscire quella canzone più tardi, se non avessimo chiamato l’album John Wesley Harding e non avessimo dato tanta importanza alla canzone, così che la gente cominciasse a farsi domande, la canzone sarebbe saltata fuori e la gente avrebbe detto che era un rifiuto. (Intervista a “Rolling Stone”, 1969. Teniamocelo per detto: a volte Dylan mette i pezzi meno riusciti in evidenza, per confondere critici e pubblico).

Dylan non poteva immaginare che un disco del genere avrebbe venduto persino meglio di Blonde On Blonde (perlomeno nei primi mesi incassò di più). I primi a farselo piacere furono i critici: dopo 18 mesi senza un disco ufficiale erano in crisi pesante, si erano ridotti ad accaparrarsi i fumosi bootleg della cantina. In confronto JWH era un prodotto di nitore smagliante: e non c’è dubbio che i testi, per quanto ambigui, siano molto evocativi, e che gli arrangiamenti, così puliti ed essenziali, lo rendano uno dei dischi di Dylan che teme meno il tempo. Potrebbe essere stato inciso in un momento qualsiasi tra il 1960 e oggi. È un album senza età e senza apparente senso, in cui tutti hanno trovato tutto. Ci sono in giro teorie di ogni genere, alcune seducenti (le iniziali di John Wesley Harding alluderebbero al tetragramma biblico), altre un po’ tirate per i capelli: vedi l’impegno con cui i critici cercavano di trovare riferimenti alla guerra del Vietnam in un disco che rifiuta qualsiasi contatto con la contemporaneità ed è ambientato in un Far West metafisico. Per Alessandro Carrera John Wesley potrebbe alludere a Lee Harvey Oswald, l’assassino di Kennedy.

John Wesley Hardin a 20 anni (da Wikipedia).

John Wesley Harding era un amico dei poveri. Ma quando mai. John Wesley Hardin (senza g) era un maledetto ragazzino che sparava per capriccio e una volta uccise un tizio solo perché russava, nella sua stanza d’albergo. Voleva solo svegliarlo, disse. E così sparò. In aria? No, sparò alla parete. Un colpo? No, un tamburo intero. Lo svegliò? Non per molto. Anni dopo, quando saltava fuori la storia, lui si difendeva così: dicono che ho ucciso sei uomini perché russavano, beh, non è vero. Ne ho ucciso uno soltanto. Nella sua autobiografia si attribuiva altri 40 omicidi. Stime più prudenti non scendono sotto la trentina. Condannato a 25 anni, ne fece 17 e poi si rimise a bere e a giocare: lo colpirono alle spalle. “Ma che si sappia non ha mai colpito un onest’uomo“, scrive Dylan. Stronzate. Sta confondendo uno dei pistoleri più insensatamente violenti di tutta la storia del West con un Robin Hood. Perché lo fa? Siamo in un qualsiasi momento del 1967, Dylan è a Woodstock. Il tempo che non lo passa in famiglia lo trascorre a lezioni di pittura da un vicino di casa, o a improvvisare con la Band. I testi che butta giù nel periodo non sono molto definiti, sembrano tutti brogli funzionali a mandare avanti la musica, in attesa di trovare parole più ispirate. Magari “John Wesley Harding” all’inizio era solo un nome che gli ronzava in testa. Magari dopo la prima stesura avrebbe sostituito il nome con uno meno ingombrante. Non è la prima volta che si improvvisa cantastorie del West e si mette a raccontare la saga di un fuorilegge dal cuore d’oro: per la Witmark aveva già inciso la ballata di “Rambling, Gambling Willie”, giocatore d’azzardo amico dei poveri e degli oppressi. John Wesley Harding, la canzone, avrebbe potuto fare una fine molto simile: registrata in cantina, archiviata, perduta, ritrovata quarant’anni dopo. Quello che la trasforma nella title track di un nuovo disco di Dylan è un evento misterioso e paradossale. Dylan si blocca sulla seconda strofa. Come un’epifania al contrario: perde la parola. Forse si domanda: ma cosa sto scrivendo? Perché racconto delle storie, delle leggende, delle bugie? È questo, davvero, il mio mestiere?

Quel che avviene dopo, nessuno ce l’ha mai raccontato.

Compaiono all’improvviso nove brani. Non può che averli scritti nel 1967, ma non sappiamo quando: sappiamo invece che non li volle mai provare con la Band, anche se ci suonava quasi tutti i giorni. E che li compose senza avere una musica, una cosa che in seguito sosterrà di non aver mai fatto né prima né per molti anni a seguire. Sette seguono uno schema ritmico convenzionale, la Common measure delle vecchie ballate: a un verso di quattro giambi (There MUST be SOMEthing OUT of HERE) ne segue uno di tre (Said the JOker TO the THIEF). È lo stesso distico del Poema del vecchio marinaio di Coleridge, di Amazing Grace, di As I Walked Out One Evening di Wystan H. Auden. È un metro che Dylan non si va a cercare: se lo porta dietro dalla scuola, dalle letture che ha fatto, da qualche vecchio disco che ha preso in prestito. I sette brani hanno un numero fisso di versi: tre strofe di quattro distici, trentasei versi (il 36 è una cifra di una certa importanza nella Bibbia). Una simile regolarità è insolita non solo per Dylan, ma in generale per qualsiasi cantautore o autore di musica leggera. Ai giornalisti spiegherà, tradendosi un poco, che stava cercando di diventare sintetico, di togliere i versi riempitivi, di scrivere l’essenziale: un’implicita autocritica per i deliri torrenziali di Blonde On Blonde? Ma ha l’aria di una giustificazione a posteriori.

Il busto di Thomas Paine, fuori New York (da wikipedia).

Rimane la suggestione letteraria: i sette testi, accostati, sembrano formare una plaquette, una breve corona di poesie come avrebbe potuto pubblicarla un poeta modernista della prima metà del Novecento. Si tratta per lo più di visioni oniriche: partono da un dettaglio che sembra realistico e rapidamente allargano il quadro finché non compare qualcosa di dissonante, di paradossale, che ci porta al risveglio. Potrebbe averli scritti tutti in una notte: potrebbero essere sette sogni, intervallati da sette brevi risvegli. Il primo e l’ultimo sembrano funzionare come chiave.

As I Went Out One Morning comincia come una passeggiata “dalle parti di Tom Paine”: siccome Paine è un rivoluzionario e Padre Fondatore, siamo portati a immaginarlo come una statua in un parco. Proprio da quelle parti Dylan vede una fanciulla in catene (l’America, la libertà, una groupie autodistruttiva?): appena le offre una mano, appena lei gli afferra il braccio, si rende conto che gli farà del male. Tenta di scrollarsela di dosso, ma lei non si stacca, lo implora, vuole scappare con lui a Sud. Finché non arriva Tom Paine in persona a imporle di sottomettersi, e a chiedere scusa: Tom Paine chiede scusa a Bob Dylan. È il momento di svegliarsi, e rammentare quella vecchia figuraccia che Dylan aveva rimediato tre anni prima, quando aveva maldestramente parlato dell’assassinio di Kennedy mentre saliva su un palco a ritirare un premio… il Tom Paine Award.

“Ho sognato che vedevo Sant’Agostino vivo come te o come me”. I sogni di JWH non sono immersi in nessuna nebbia onirica, di quelle che convenzionalmente vengono sparse sui set cinematografici. Sant’Agostino, per qualche secondo, è vivo come noi: proprio come succede alle immagini dei sogni veri e non ricostruiti in laboratorio. JWH è un disco inquietante che non fa il minimo uso degli strumenti convenzionalmente adoperati per inquietare l’ascoltatore, o anche solo per segnalare che si trova davanti al tipico oggetto misterioso: niente riverberi e bisbigli, niente settime diminuite, solo basso batteria chitarra e armonica. Ogni canzone che comincia potrebbe parlare di amore o di disoccupazione o di semine e raccolti, e invece ecco appare un Santo con le sue profezie di sventura. Cerca le anime già vendute. Non ha pietà per re o regine. È davanti al martirio, e all’ultimo istante Dylan si rende conto di stare tra la folla che lo condanna. “Oh, mi svegliai nell’ira, così solo e terrorizzato. Misi le dita sul vetro, chinai il capo e piansi”.

Di All Along the Watchtower avremo occasione di parlare altre volte, se non altro perché si tratta della canzone che Dylan ha eseguito più volte dal vivo. C’entra senza dubbio Jimi Hendrix, ma non sottovaluterei il fatto che sia facilissima da suonare (gli U2, impertinenti, la impararono in una sera e la registrarono subito). In questo caso il problema di trovare una musica per un testo già pronto venne risolta con una soluzione che nel 1967 doveva sembrare incredibilmente minimale: un riff di tre accordi, la minore – sol – fa – sol – la minore, martellati per tutta la canzone. L’hard rock comincia anche qui. Il testo è un altro quadretto metafisico: dei torrioni, una muraglia, due misteriosi personaggi (il Joker e il Ladro) che discutono, indovinate, della fine del mondo. Che è inevitabile e forse non deve preoccuparci, dice il Ladro, perché “ci siamo già passati, e non è il nostro destino”. La terza strofa (coi cavalieri che si avvicinano alle mura) potrebbe essere la prima, il quadretto non ha un inizio e una fine, tutto si raggela in un solo istante. Magari è una coincidenza, ma Dylan sta anche imparando a dipingere.

The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest non fa parte delle sette ballate uguali: ha la stessa struttura, ma è molto più lunga, un ritorno di Dylan al racconto in versi. È anche una delle cose più misteriose che abbia scritto. Frankie Lee è un giocatore a corto di soldi, Judas gli allunga una mazzetta da dieci e gli dice di scegliere: “la mia perdita sarà il tuo guadagno”. Frankie non riesce a prendere i soldi, sente gli occhi dell’amico su di lui, non potrebbe lasciarlo per un attimo solo? Va bene, dice Judas, ci troviamo a Eternità. “Eternità?”, domanda gelido Frankie. “Puoi chiamarla anche Paradiso”, gli risponde l’amico. “Io non la chiamo per niente”. “Va bene, ci vediamo tra un po’”. Frankie fa appena in tempo a sedersi che arriva un forestiero: sei tu Frankie Lee, il giocatore? C’è un tizio che ti chiama, dicono che si chiama Priest”. “Me lo ricordo, in effetti era qui un attimo fa” (Il tempo scorre col ritmo capriccioso dei sogni). “Beh, adesso è rovinato, intrappolato in una casa”. In preda al panico, Frankie molla i soldi e raggiunge l’amico in una casa brillante come il sole, con ventiquattro finestre e in ognuna il volto di una donna. “Che razza di casa è questa?” “Non è una razza di casa: è la casa”. (“It’s not a house, it’s home“). Da fuori si sente suonare la campana della missione. Frankie sta impazzendo, sale le scale, comincia a schiumare, scorrazza per sedici notti e muore di sete la diciassettesima, tra le braccia di Judas Priest. Quando lo portano fuori, nessuno ha il coraggio di dire niente, tranne un ragazzino che abitava nel vicinato, con un peccato “così ben celato”, che sussurra: “Niente fu rivelato”. La morale di questa storia, canta BD nell’ultima strofa, è semplicemente che uno dovrebbe restare nel luogo a cui appartiene: se vedi che il vicino trasporta qualcosa di pesante, condividine pure il peso: ma non confondere il paradiso per quella casa dall’altra parte della strada. Questo incubo senza redenzione scivola su un giro di tre accordi di irritante banalità. Drifter’s Escape somiglia vagamente a uno di quei raccontini che Kafka buttava giù nelle notti insonni: c’è un vagabondo al tribunale, non sa di cosa lo accusino. Il giudice è evasivo, la folla minaccia un linciaggio, una infermiera e un usciere si vergognano, quando all’improvviso un fulmine risolve la situazione.

The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest non fa parte delle sette ballate uguali: ha la stessa struttura, ma è molto più lunga, un ritorno di Dylan al racconto in versi. È anche una delle cose più misteriose che abbia scritto. Frankie Lee è un giocatore a corto di soldi, Judas gli allunga una mazzetta da dieci e gli dice di scegliere: “la mia perdita sarà il tuo guadagno”. Frankie non riesce a prendere i soldi, sente gli occhi dell’amico su di lui, non potrebbe lasciarlo per un attimo solo? Va bene, dice Judas, ci troviamo a Eternità. “Eternità?”, domanda gelido Frankie. “Puoi chiamarla anche Paradiso”, gli risponde l’amico. “Io non la chiamo per niente”. “Va bene, ci vediamo tra un po’”. Frankie fa appena in tempo a sedersi che arriva un forestiero: sei tu Frankie Lee, il giocatore? C’è un tizio che ti chiama, dicono che si chiama Priest”. “Me lo ricordo, in effetti era qui un attimo fa” (Il tempo scorre col ritmo capriccioso dei sogni). “Beh, adesso è rovinato, intrappolato in una casa”. In preda al panico, Frankie molla i soldi e raggiunge l’amico in una casa brillante come il sole, con ventiquattro finestre e in ognuna il volto di una donna. “Che razza di casa è questa?” “Non è una razza di casa: è la casa”. (“It’s not a house, it’s home“). Da fuori si sente suonare la campana della missione. Frankie sta impazzendo, sale le scale, comincia a schiumare, scorrazza per sedici notti e muore di sete la diciassettesima, tra le braccia di Judas Priest. Quando lo portano fuori, nessuno ha il coraggio di dire niente, tranne un ragazzino che abitava nel vicinato, con un peccato “così ben celato”, che sussurra: “Niente fu rivelato”. La morale di questa storia, canta BD nell’ultima strofa, è semplicemente che uno dovrebbe restare nel luogo a cui appartiene: se vedi che il vicino trasporta qualcosa di pesante, condividine pure il peso: ma non confondere il paradiso per quella casa dall’altra parte della strada. Questo incubo senza redenzione scivola su un giro di tre accordi di irritante banalità. Drifter’s Escape somiglia vagamente a uno di quei raccontini che Kafka buttava giù nelle notti insonni: c’è un vagabondo al tribunale, non sa di cosa lo accusino. Il giudice è evasivo, la folla minaccia un linciaggio, una infermiera e un usciere si vergognano, quando all’improvviso un fulmine risolve la situazione.

“E colui che portava la notizia rispose: “Israele e fuggito d’innanzi ai Filistei; e v’è stata una grande strage fra il popolo; anche i tuoi due figliuoli, Hofni e Fineas, sono morti, e l’arca di Dio e stata presa”. E come ebbe mentovato l’arca di Dio, Eli cadde dal suo seggio all’indietro, allato alla porta, si ruppe la nuca, e morì…” (1 Samuele 4,12-18).

Dear Landlord è uno degli ultimi brani incisi, e anche se rispetta la ripartizione in tre strofe, non adotta più la metrica dei brani precedenti. Anche la musica comincia a riprendere forme più complesse: la visione è già finita, ora Dylan è sveglio e se la prende con Dio e/o col suo manager. “Non mettere un prezzo alla mia anima. Il mio fardello è pesante, i miei sogni fuori controllo”. Nella scaletta finale però il brano apre il secondo lato, a mò di intervallo. “So che hai sofferto molto, ma non sei l’unico. Tutti lavoriamo troppo duro, a volte, per ottenere tutto e subito; e riempire la vita con cose che può vedere ma non toccare”. Forse per associazione di idee, forse perché si è riaddormentato, Dylan si immedesima poco più in là in un nativo americano che “compatisce il povero immigrato” (I Pity the Poor Immigrant) “che avrebbe voluto stare a casa, che usa ogni potere per fare male… che mangia senza saziarsi, che ode ma non vede”, più degno di pietà che di irrisione. Anche perché “la sua allegria sta per estinguersi”. I Am a Lomesome Hobo potrebbe essere un epitaffio inconsapevole o irriverente per Woody Guthrie, che si era spento in clinica il tre ottobre “Gentili signori, e signore, presto me ne sarò andato. Ma consentitemi di avvertirvi tutti, prima di lasciarvi: stiate lontani dalle gelosie meschine, non vivete secondo i codici degli uomini; e tenete il vostro giudizio per voi, se non volete ritrovarvi su questa strada”. E arriviamo a The Wicked Messenger, il sogno che prelude al risveglio: speculare ad As I Went Out, e altrettanto trasparente. Potrebbe essere la mia canzone di Dylan preferita, perché è breve, affilata, e ha qualcosa di empio anche solo nel fraseggio: una melodia che sale e ridiscende in modo sguaiato, qualcosa di irregolare e indefinibile, un accenno di tempo dispari che il batterista Kenneth Buttrey risolve senza apparente affanno.

C’era un empio messaggero, da Eli proveniva, con una mente che magnificava il più piccolo messaggio. Quando gli chiedevano chi lo avesse cercato, rispondeva col suo pollice, perché la lingua non poteva parlare, ma balbettava soltanto…

I riferimenti biblici di Dylan si sono fatti di colpo più sottili: il libro dei Proverbi dice che il cattivo messaggero è causa di sciagure. Eli è il penultimo giudice d’Israele, il sommo sacerdote che muore scattando dalla sedia quando un messaggero lo informa che l’Arca dell’Alleanza è stata perduta in battaglia. L’Empio messaggero si fa un giaciglio dietro la sala dell’assemblea: ogni tanto scompare per giorni interi. Un giorno finalmente si fa trovare con un biglietto in mano che dice: le piante dei miei piedi, vi giuro, stanno bruciando. Tutto qui…

…Però le foglie cominciano a cadere, i mari a dividersi, e l’Empio Messaggero si trova davanti una folla che gli dice una sola cosa, una cosa che gli apre il cuore: se non porti buone notizie, non portarne proprio. Così finisce John Wesley Harding.

Non è vero: un disco del genere sarebbe stato veramente troppo breve. Servivano ancora due pezzi, quelli che Dylan registrò al termine della terza e ultima sessione, il 29 novembre (Down Along the Cove e I’ll Be Your Baby Tonight). Ma sono completamente diversi, e il significato che assumono dopo Wicked Messenger è più che eloquente: avevo profezie di sventura per voi, non le volete ascoltare, e allora sorbitevi questi garbati pezzi country con tanto di steel guitar (Pete Drake). “Giù per la valletta andiamo mano nella mano. Tutti quelli che ci guardano sanno che ci amiamo“. Questo non è più l’arcano west di Judas Priest, delle Torri di Guardia, dell’Empio Messaggero. È un banalissimo locale country, con qualche coppia sposata che balla un lento. È questo il futuro di Dylan? In passato stava quasi per diventare il nostro cantastorie ufficiale: ma gli era bastata una strofa di John Wesley Harding per raccontarci un mucchio di bugie, e un’altra strofa per annoiarsi. Poi ha provato la via del profeta, ma i brani di JWH più che annunciare il futuro, ci dicono che non è più importante, e che Dylan ormai si sente libero anche da questo fardello. Tom Paine lo ha sciolto dal ruolo di portavoce di una generazione; Sant’Agostino non è morto a causa sua, era solo un brutto sogno da espiare con le lacrime; il fulmine lo ha fatto evadere dal tribunale; la folla gli ha spiegato che se non ha buone notizie, è meglio che non ne abbia proprio. E allora?

E allora vai col liscio. “Spegni la luce, chiudi la porta, non devi preoccuparti più: sarò il tuo bambino stanotte”. I’ll Be Your Baby Tonight è l’unico ritornello di tutto il disco, il primo vero episodio della saga del Marito Coccolone. Ai dylaniti imprevedibilmente piacque: in effetti di profeti ce n’è tanti, ma di profeti che aggiungono in calce alla pergamena tre paroline dolci per moglie che li aspetta a casa c’è soltanto Dylan, nemmeno Geremia si è mai preso tanta libertà. Per Carrera tutte le stanze immaginose di Sad-Eyed Lady of the Lowlands non valgono la serenità di I’ll Be Your Baby: “via le scarpe non temere, allunga pure quel bicchiere”. In effetti cosa c’è di più dissonante di completare un disco di oscure profezie con due odi alla felicità coniugale?

Quello che nessuno poteva aspettarsi è che questi due brani, oltre ad allungare il brodo (e a renderlo, per contrasto, più saporito), stavano indicando il futuro. All’alba del 1968 Bob Dylan ha inciso cinque dischi da folksinger, due dischi da rockstar e uno strano piccolo disco da profeta visionario. Cosa poteva venire dopo? A parte la fine del mondo, certo: ma a parte quella, cosa avrebbe inciso Bob Dylan?

Un disco country.

No, non proprio.

Ma quasi.

(Continua…)

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline…)