Dylan vuole che restiamo amici

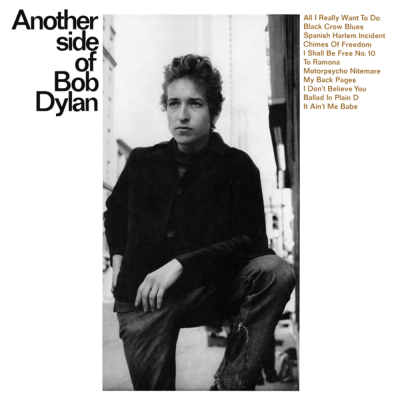

Another Side of Bob Dylan (1964).

(L’album precedente: The Witmark Demos;

il successivo: Concert at Philharmonic Hall).

Sono nella media, un tipo comune; sono come lui, sono come te. Sono il frate llo o il figlio di chiunque, non sono diverso da nessuno. Non ha senso parlare con me: sarebbe come parlare con te stesso (I Shall Be Free No. 10)

llo o il figlio di chiunque, non sono diverso da nessuno. Non ha senso parlare con me: sarebbe come parlare con te stesso (I Shall Be Free No. 10)

Più tardi nell’estate, dopo aver incontrato Dylan durante il loro primo tour americano, i Beatles sarebbero tornati ad Abbey Road per incidere un altro album, il quarto in due anni. In ottobre era pronto – nel frattempo si erano rimessi a fare concerti. Non era un brutto disco, Beatles for Sale, ma sin dal titolo metteva le cose in chiaro: si trattava di un 33giri messo assieme alla svelta, per esigenze contrattuali. Un po’ inferiore alla loro media. Per riempirlo avevano dovuto ricorrere al vecchio repertorio, cover di rock’n’roll e qualche scarto dei dischi precedenti. La Beatlemania era al culmine, nel Regno e negli USA, ma i Beatles continuavano a incidere e suonare in fretta e furia.

Per quante volte la senti raccontare, la storia dei Beatles rimane qualcosa di inverosimile. In otto anni, dodici LP di studio, due centinaia di composizioni originali. Poi uno si stupisce che siano durati poco, ma è incredibile che abbiano resistito così tanto: e quegli anni valevano almeno il triplo di quelli di adesso, succedevano cose continuamente. Cosa sono otto anni al giorno d’oggi? Il 90% degli artisti che ascolti oggi incidevano già nel 2009 (persino Fedez, capite? Anche lui ha già alle spalle più anni di carriera dei Beatles). In dieci anni i più prolifici fanno quattro, cinque dischi al massimo: e il mercato è già saturo così. Ma i gruppi di ventenni che fiorirono a metà degli anni Sessanta, sulla scia dei Beatles, firmavano contratti che prevedevano in media due uscite all’anno. Del resto chi ascoltava i Kinks non poteva fare molto altro che aspettare un altro disco dei Kinks. La generazione dei baby-boomers, appena uscita dal liceo con in tasca la paghetta dei genitori o il primo stipendio, era già diventata il segmento più importante del mercato. Non avrebbero comprato i dischi che piacevano ai genitori: e gli artisti coetanei erano ancora molto pochi, dovevano darci dentro come dannati per soddisfare la domanda di canzoni nuove. È evidente che le major stavano spremendo quei poveri ragazzi; i quali non sembravano comunque così dispiaciuti di spremersi. Poteva finire tutto da un momento all’altro: oggi non ci pensiamo ma nel ’64 doveva essere un’idea abbastanza condivisa. Era già successo tante volte. Il blues aveva avuto il suo momento, il bebop aveva avuto il suo momento, i crooner andavano e venivano – anche Sinatra se l’era vista brutta a un certo punto. Persino Elvis dopo il militare aveva perso il suo smalto e adesso recitava in film imbarazzanti. Nel ’63 i Beatles e Dylan avevano fatto il botto, ma quanto poteva durare ancora? Fino al ’65, al ’66, e poi? Poi sarebbe arrivato qualcun altro, qualcos’altro, funzionava così. Bisognava picchiare sodo finché il ferro era caldo. Registrare e suonare, suonare e registrare.

Qualche mese prima, il 9 giugno, Dylan era entrato in sala di registrazione col produttore Tom Wilson e una cassa di beaujolais. La Columbia voleva un album nuovo e lo voleva subito. The Times They Are A-Changin’, un signor disco imbottito di pietre miliari, tutte firmate dal titolare, era uscito appena sei mesi prima, ma ora ne serviva un altro. Per un po’ era stata considerata l’idea di pubblicare un live (At Carnagie Hall), ma alla fine fu accantonata – che senso aveva incidere di nuovo le stesse canzoni con qualche applauso alla fine? Servivano pezzi nuovi, serviva carne fresca. E Dylan gliela diede.

Qualche mese prima, il 9 giugno, Dylan era entrato in sala di registrazione col produttore Tom Wilson e una cassa di beaujolais. La Columbia voleva un album nuovo e lo voleva subito. The Times They Are A-Changin’, un signor disco imbottito di pietre miliari, tutte firmate dal titolare, era uscito appena sei mesi prima, ma ora ne serviva un altro. Per un po’ era stata considerata l’idea di pubblicare un live (At Carnagie Hall), ma alla fine fu accantonata – che senso aveva incidere di nuovo le stesse canzoni con qualche applauso alla fine? Servivano pezzi nuovi, serviva carne fresca. E Dylan gliela diede.

In fondo che ci voleva? In una sola sessione, sei ore, svuotò almeno un paio di bottiglie e incise undici brani originali (di cui solo tre già provati dal vivo). Tutto intorno i suoi amici, qualche collega, persino dei bambini. Il risultato di tutto questo è Another Side of Bob Dylan. Non è un brutto disco. Magari se fosse stato registrato qualche sera prima, e innaffiato con un vino diverso, avrebbe tutt’un altro sapore, ma è andata così. Another Side rappresenta comunque un momento fondamentale in quel rapido processo di metamorfosi che BD sta vivendo. Nel giro di un anno avrebbe cambiato pelle come un serpente: da folksinger del Movimento dei diritti civili a poeta rock decadente. Another Side cattura la prima fase di questo processo di desquamazione: il rock per ora non si vede (lo avverti in lontananza, in qualche blues stravolto e idiosincratico), in compenso è già scomparso l’impegno politico.

Si è sciolto all’improvviso, come neve al sole, sei mesi dopo l’uscita del suo disco più militante, The Times... Nel frattempo Kennedy è stato ucciso, ufficialmente per mano di un attentatore comunista – magari è solo una coincidenza, ma dopo la figuraccia alla premiazione del Tom Paine Award in dicembre, Dylan non parteciperà più per molto tempo a manifestazioni, marce, concerti benefici. L’episodio è rivissuto in due momenti del disco. In My Back Pages Dylan prova per l’ennesima volta a giustificarsi – il problema è che più si spiega meno si capisce, il linguaggio è tornato immaginoso come ai tempi di Hard Rain. Sono stato troppo ingenuo, troppo dogmatico, memorizzavo paroloni e mi ergevo a giudice ma in realtà stavo giocando a fare il pirata e non capivo che stavo per diventare il mio nemico – ah, ma ero vecchio a quei tempi: sono più giovane di così, adesso. È un ritornello giustamente famoso, lo cantano tutti i dylaniti ai compleanni per consolarsi del tempo che passa. Dylan l’ha scritto al momento giusto, a 23 anni: già un trentenne che canta “I’m younger than that now” suona ridicolo.

Motorpsycho Nightmare invece è tutto un nuovo tipo di blues, che prelude alle cavalcate elettriche di là a venire: Dylan conserva la rassicurante progressione armonica del blues ma la usa per raccontare, per la prima volta, una storia vera e propria. Il protagonista parla in prima persona, è un moderno Huck Finn che cerca un tetto per la notte da qualche parte nel Midwest. Casca male: si trova davanti un contadino col fucile in mano che assomiglia pericolosamente al paranoico di Talkin’ John Birch Society. Sulle prime cerca di ingraziarselo: ehi, sono un bravo ragazzo, sono un dottore, sono stato anche al college. Ma poi si mette in mezzo Rita, la figlia che sembra arrivata direttamente dalla Dolce Vita (in italiano nel testo). E di nuovo come in Boots of Spanish Leather assistiamo a un’inversione degli eterni stereotipi di genere: è la ragazza a introdursi furtiva nella camera del ragazzo e tentare, come la moglie di Poffarre con Giuseppe, un’opera di seduzione: ma adesso più che ad Anita Ekberg somiglia a Norman Bates, il matto di Psycho! Per trarsi d’impiccio, Dylan non trova di meglio che urlare: “Mi piace Fidel Castro e la sua barba!” La figlia scappa, il contadino sale con lo schioppo, Dylan si ritrova “on the road again”. È solo una storiella. Pensavate che Castro, che Cuba mi piacessero sul serio, quella sera in cui dicevo di sentirmi Oswald? No, mi trovavo d’impiccio e ho detto la cosa più spiacevole che mi venisse in mente. Tutto spiegato adesso, no? Possiamo passare ad altro?

La perplessità di alcuni protagonisti della scena folk più politicizzata è abbastanza comprensibile. Il titolo del disco, saggiamente proposto da Wilson (a BD non piaceva) è un modo per attenuare lo choc: anche se non ci sono più canzoni di protesta non dovete pensare a un nuovo Dylan che tradisce il precedente; è solo “un altro lato” dello stesso Dylan. Un lato, peraltro, già intravisto in The Freewheelin’: il ritorno del cantautore intimista (e possessivo, sbruffone, rancoroso). Si era solo temporaneamente nascosto. Da qualche parte aveva continuato a ammucchiare strofe della sua I Shall Be Free, cambiando le parole a seconda del momento, al punto che quando la incide di nuovo è diventata I Shall Be Free no. 10. Nell’originale gli faceva una telefonata il presidente Kennedy, adesso è il turno di Barry Goldwater, candidato alle primarie repubblicane. (“Ehi, io sono un liberal, ma fino a un certo punto. Pensate che io possa permettere a Barry Goldwater di trasferirsi nel mio quartiere e sposare mia figlia? Mi credete un pazzo? Non lo farei per tutte le fattorie di Cuba”). Dylan è tornato il giovinastro che ci delizia coi suoi simpatici guai: ha una ragazza che gli mette il bubblegum nelle pietanze, ha un amico che fa a pezzi le sue fotografie con un coltello e mostra di vomitare ogni volta che sente il suo nome (“Eh, ne ho un milione, di amici”), ha un invito per leggere poesie in una confraternita di educande (“I am a poet! I know it! Hope I don’t blow it!“), e si carica allo specchio boxando contro un Cassius Clay immaginario. Ti ridurrò la faccia come la mia, dice. Neanche la mamma ti riconoscerà. Una cosa interessante che si può fare mentre si ascolta Another Side è cercare di mettere in fila le canzoni a seconda del gradiente alcolico. Non ha molto a vedere col contenuto della canzone. My Back Pages è un brano importante, ma si capisce che BD durante l’esecuzione è semplicemente stanco. I don’t believe you è poco più di uno scherzo, ma BD è in forma smagliante, quest’ennesima recriminazione su un amore perduto sembra la cosa in cui crede di più in tutto il disco. La musica non sembra più presa in prestito a nessuno, c’è un breve riff che si arrovella intorno a un chiodo fisso: mi fa la fa re#, mi fa la fa re#, Dylan prova a uscire da sopra e da sotto ma ritorna sempre lì: lei fa finta che non ci siamo mai incontrati. Il finale è un nonsense dal vago sapore lennoniano: “E se ti chiedono se è facile dimenticare, beh, si fa molto presto: tu prendi qualcuno e fai finta che non l’hai mai conosciuto” (I Don’t Believe You).

La perplessità di alcuni protagonisti della scena folk più politicizzata è abbastanza comprensibile. Il titolo del disco, saggiamente proposto da Wilson (a BD non piaceva) è un modo per attenuare lo choc: anche se non ci sono più canzoni di protesta non dovete pensare a un nuovo Dylan che tradisce il precedente; è solo “un altro lato” dello stesso Dylan. Un lato, peraltro, già intravisto in The Freewheelin’: il ritorno del cantautore intimista (e possessivo, sbruffone, rancoroso). Si era solo temporaneamente nascosto. Da qualche parte aveva continuato a ammucchiare strofe della sua I Shall Be Free, cambiando le parole a seconda del momento, al punto che quando la incide di nuovo è diventata I Shall Be Free no. 10. Nell’originale gli faceva una telefonata il presidente Kennedy, adesso è il turno di Barry Goldwater, candidato alle primarie repubblicane. (“Ehi, io sono un liberal, ma fino a un certo punto. Pensate che io possa permettere a Barry Goldwater di trasferirsi nel mio quartiere e sposare mia figlia? Mi credete un pazzo? Non lo farei per tutte le fattorie di Cuba”). Dylan è tornato il giovinastro che ci delizia coi suoi simpatici guai: ha una ragazza che gli mette il bubblegum nelle pietanze, ha un amico che fa a pezzi le sue fotografie con un coltello e mostra di vomitare ogni volta che sente il suo nome (“Eh, ne ho un milione, di amici”), ha un invito per leggere poesie in una confraternita di educande (“I am a poet! I know it! Hope I don’t blow it!“), e si carica allo specchio boxando contro un Cassius Clay immaginario. Ti ridurrò la faccia come la mia, dice. Neanche la mamma ti riconoscerà. Una cosa interessante che si può fare mentre si ascolta Another Side è cercare di mettere in fila le canzoni a seconda del gradiente alcolico. Non ha molto a vedere col contenuto della canzone. My Back Pages è un brano importante, ma si capisce che BD durante l’esecuzione è semplicemente stanco. I don’t believe you è poco più di uno scherzo, ma BD è in forma smagliante, quest’ennesima recriminazione su un amore perduto sembra la cosa in cui crede di più in tutto il disco. La musica non sembra più presa in prestito a nessuno, c’è un breve riff che si arrovella intorno a un chiodo fisso: mi fa la fa re#, mi fa la fa re#, Dylan prova a uscire da sopra e da sotto ma ritorna sempre lì: lei fa finta che non ci siamo mai incontrati. Il finale è un nonsense dal vago sapore lennoniano: “E se ti chiedono se è facile dimenticare, beh, si fa molto presto: tu prendi qualcuno e fai finta che non l’hai mai conosciuto” (I Don’t Believe You).

L’alcool ha sicuramente la sua parte di responsabilità in Black Crow Blues. È la prima volta che BD usa il pianoforte in un pezzo di studio ed è inspiegabile che un produttore raffinato come Wilson gli abbia permesso anche solo di avvicinarsi allo strumento. Dylan col tempo svilupperà uno stile pianistico abbastanza peculiare, ma per ora lo pesta come un ubriaco al bordello, e non ha neanche niente di così interessante da cantare. È uno dei primi esempi di autoboicottaggio più o meno consapevole, qualcosa con cui ci familiarizzeremo col tempo. La gente si aspetta canzoni di protesta alla chitarra e lui incide blues sguaiati al pianoforte. Qualche anno dopo si cospargerà di whisky e si farà trovare mezzo incosciente in un supermercato, per il puro gusto di danneggiare la propria immagine. Quella sera Dylan avrebbe potuto incidere Mama You Been On My Mind: era già pronta, che gli costava? Avrebbe potuto lavorare un po’ di più su un abbozzo strano che si intitolava già Mr Tambourine Man; dietro il vetro c’era Ramblin’ Jack Elliot più che desideroso di dare una mano. Invece butta giù vinaccio e incide Black Crow Blues. Avrebbe potuto fare un disco molto migliore, ma a che scopo? Dì lì a qualche mese la Columbia ne avrebbe comunque preteso un altro.

In fondo è evidente già dal primo brano. Fino a quel momento BD aveva inciso soltanto due LP importanti. The Freewheelin’ cominciava con Blowin’ in the Wind, tanto per mettere subito le cose in chiaro. The Times They Are A-Changin’ partiva col pezzo omonimo, studiato a tavolino per diventare un inno del movimento. E il primo brano di Another Side qual è? All I Really Want to Do, una mossa piuttosto spiazzante. Non è che il pezzo non abbia potenzialità – nel 1965 lo reinventeranno sia i Byrds che Cher, duellando in alta classifica – ma Dylan lo canta come una lunga filastrocca, segnalando il ritornello con un acuto improvviso che forse doveva richiamare Hank Williams, ma emesso da Dylan sembra uno yodel ubriaco. E cosa sta cantando? Non solo rifiuta di regalarci un altro inno generazionale, un’altra canzone di protesta, ma qui sta rifiutando qualsiasi opzione: vuole solo che siamo amici. Non ci vuole semplificare o classificare, negare o sfidare o crocifiggere. Né farci vergognare né spostarci, né definirci né confinarci.

In fondo è evidente già dal primo brano. Fino a quel momento BD aveva inciso soltanto due LP importanti. The Freewheelin’ cominciava con Blowin’ in the Wind, tanto per mettere subito le cose in chiaro. The Times They Are A-Changin’ partiva col pezzo omonimo, studiato a tavolino per diventare un inno del movimento. E il primo brano di Another Side qual è? All I Really Want to Do, una mossa piuttosto spiazzante. Non è che il pezzo non abbia potenzialità – nel 1965 lo reinventeranno sia i Byrds che Cher, duellando in alta classifica – ma Dylan lo canta come una lunga filastrocca, segnalando il ritornello con un acuto improvviso che forse doveva richiamare Hank Williams, ma emesso da Dylan sembra uno yodel ubriaco. E cosa sta cantando? Non solo rifiuta di regalarci un altro inno generazionale, un’altra canzone di protesta, ma qui sta rifiutando qualsiasi opzione: vuole solo che siamo amici. Non ci vuole semplificare o classificare, negare o sfidare o crocifiggere. Né farci vergognare né spostarci, né definirci né confinarci.

Tutto quello che voglio fareeeEEEEEEEEEEE

baby, è che siamo amici.

Lo sta dicendo a noi? O a una che vuole portarsi a letto? O una che non vuole più portarsi a letto? (È geniale, se ci pensate: funziona in entrambe le situazioni). In ogni caso, chi può davvero credere in un’offerta di amicizia, quando te la propone Bob Dylan? Se proprio vogliamo dargli una possibilità, il resto del disco si può leggere come una serie di clausole: ok, se vuoi essermi amico devi ricordarti che bevo come una spugna (Black Crow Blues); che a volte scompaio per mesi, vado dietro alle zingare (Spanish Harlem Incident) e me ne ritorno a casa con inverosimili racconti d’autostrada (Motorpsycho Nightmare); che non parteciperò alla tua raccolta fondi, al tuo movimento, alla tua iniziativa, non mi farò più mettere cappelli in testa e prendere il bavero da nessuno (My Back Pages); e se mi lasci continuerò a scrivere di te cose imbarazzanti e a inciderle e venderle in tutti i negozi di dischi (in Ballad in Plain D, uno dei pochi brani di cui in seguito si è esplicitamente vergognato, tira in ballo persino la sorella dell’ex, Suze Rotolo). Alla fine questa raccolta di brani, messi insieme un po’ per caso e incisi in fretta, rivela un tema comune molto meglio di altri dischi che Dylan monterà con tanta più cura. E se ci sono ancora dubbi, l’ultimo brano te li toglie: non sono io quello che stai cercando (It Ain’t Me). Uno che è sempre forte? Uno che ti protegga? Uno che ti prometta questo e quello? Non sono io. Vattene, dai. Tanto più che in casa ho qualcuno. Magari voleva soltanto farla finita con un’ammiratrice invadente, ma la conclusione è fin troppo coerente con la premessa iniziale: non solo non vuole più fare il rivoluzionario, ma neanche il maestro, l’amante, o il buon padre di famiglia. E allora cosa vuole? Che restiamo amici.

Anche It Ain’t Me era un hit potenziale: a portarla in classifica furono i Turtles, un gruppo che senza troppo dare nell’occhio stava introducendo nelle sue canzoni una carica inedita di ambiguità sessuale (vedi come trasformarono un innocuo scarto dei Byrds come You Showed Me in una specie di ipnotica cerimonia di iniziazione). Se le due menti dei Turtles, Howard Kaylan e Mark Volman, erano insoddisfatti del machismo imperante, il Dylan di Another Side era quello di cui avevano bisogno. Non dovevano poi essere così tanti, a metà degli anni Sessanta, gli uomini che sapevano dire: non sono adeguato, non ce la faccio, non contatemi. Nelle foto è dimagrito, sulla copertina mostra già i ricci (è la più elegante copertina mai realizzata, da lì in poi avrebbero dovuto stampare tutti i dischi con la stessa grafica). Non assomiglia più a nessuno. Sta iniziando a sembrare sé stesso, il Dylan che si usa nelle foto, che si schizza nei disegni, quello di metà anni Sessanta.

Anche It Ain’t Me era un hit potenziale: a portarla in classifica furono i Turtles, un gruppo che senza troppo dare nell’occhio stava introducendo nelle sue canzoni una carica inedita di ambiguità sessuale (vedi come trasformarono un innocuo scarto dei Byrds come You Showed Me in una specie di ipnotica cerimonia di iniziazione). Se le due menti dei Turtles, Howard Kaylan e Mark Volman, erano insoddisfatti del machismo imperante, il Dylan di Another Side era quello di cui avevano bisogno. Non dovevano poi essere così tanti, a metà degli anni Sessanta, gli uomini che sapevano dire: non sono adeguato, non ce la faccio, non contatemi. Nelle foto è dimagrito, sulla copertina mostra già i ricci (è la più elegante copertina mai realizzata, da lì in poi avrebbero dovuto stampare tutti i dischi con la stessa grafica). Non assomiglia più a nessuno. Sta iniziando a sembrare sé stesso, il Dylan che si usa nelle foto, che si schizza nei disegni, quello di metà anni Sessanta.

Another Side ha retto il tempo meglio del fratello maggiore, The Times They Are A-Changin’ – o forse semplicemente la Storia la scrivono i vincitori, e chi amava il Dylan impegnato ha perso. BD non era sicuro che il Movimento avesse tutte queste chances di vittoria: intuiva che era necessario smarcarsi (e nel valzer To Ramona suggerisce neanche troppo velatamente a Joan Baez di fare lo stesso); temeva che le canzoni troppo legate alla cronaca, come Hattie Carroll, sarebbero invecchiate in fretta. Già scrivendo la title track di The Times… aveva cercato di mantenersi nel vago, di evitare riferimenti troppo espliciti di cui si sarebbe in seguito potuto pentire. Chimes of Freedom, l’unico vero e proprio inno presente in Another Side, prosegue questa tendenza. Su una melodia tradizionale che Van Ronk aveva sentito cantare dalla nonna, Dylan imbastisce un sermone che raggiunge i vertici della sua ispirazione, e della sua paraculaggine. “Ben oltre la fine del tramonto, e molto prima del tocco di mezzanotte, ci riparammo in un androne, al fragore del tuono”. Potrebbe essere l’unico caso in tutto il disco in cui parla al plurale. C’è un gruppo di persone, non meglio precisato – ma è inevitabile immaginare una banda di soldati in rotta, di attivisti, di partigiani allo sbando – che intende, dentro il tuono, un eco di campana. È di nuovo la “nuda meraviglia”, il mistero ineffabile della natura intravisto in Lay Down Your Weary Tune, ma stavolta Dylan accetta la sfida e tenta di impossessarsi del mistero, di trasformarlo in qualcosa di cantabile (di vendibile). Per chi suonano le Campane della Libertà? Per i guerrieri la cui forza è non combattere, per i profughi sulla disperata via di fuga; per tutti i soldati sacrificabili nella notte: è per tutti loro che “abbiamo visto le campane della libertà fiammeggiare”.

Non fa venire i brividi? È una di quelle canzoni che potrebbero diventare inni nazionali, in una nazione qualsiasi. Il Canada, la Corea del Nord, Chimes of Freedom sta bene su tutto. Chi non merita di sentire una campana che suona “per i gentili, per i cortesi, per i guardiani e i protettori della mente”? Il critico Paul Williams l’ha definito il Discorso della Montagna di Bob Dylan. Molto più prolisso dell’apostolo Matteo, ma il principio è quello – magnificamente eseguito (anch e se Van Ronk continuava a preferire sua nonna). La campana suona per i poveri galeotti, per gli innamorati solitari con una storia troppo complicata da spiegare, per tutti quelli che vogliono sentirsi dire che stanno lottando e qualcuno, o Qualcosa sta prendendo in considerazione la loro lotta, la loro fatica. È tutto molto nobile e fa un certo effetto pensare che l’abbia scritta un 23enne annoiato sui sedili posteriori di una Ford station wagon che andava in California a trovare Joan Baez. L’ha incisa nel disco sbagliato – dove è più difficile prenderla sul serio – e non la suona spesso. Non è un caso se ormai è più di Springsteen che sua. Quello che per Dylan alla fine era solo un esperimento, per Springsteen è Vangelo. Dylan è più bravo a predicare che a crederci.

e se Van Ronk continuava a preferire sua nonna). La campana suona per i poveri galeotti, per gli innamorati solitari con una storia troppo complicata da spiegare, per tutti quelli che vogliono sentirsi dire che stanno lottando e qualcuno, o Qualcosa sta prendendo in considerazione la loro lotta, la loro fatica. È tutto molto nobile e fa un certo effetto pensare che l’abbia scritta un 23enne annoiato sui sedili posteriori di una Ford station wagon che andava in California a trovare Joan Baez. L’ha incisa nel disco sbagliato – dove è più difficile prenderla sul serio – e non la suona spesso. Non è un caso se ormai è più di Springsteen che sua. Quello che per Dylan alla fine era solo un esperimento, per Springsteen è Vangelo. Dylan è più bravo a predicare che a crederci.

Vabbè, per stanotte basta così. Senz’altro Another Side si meritava un pezzo migliore, ma rischio di metterci più tempo di quello che ci ha messo Dylan a registrarlo. Non so, non mi sembra giusto.

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge…)