Bob Dylan, il fantasma

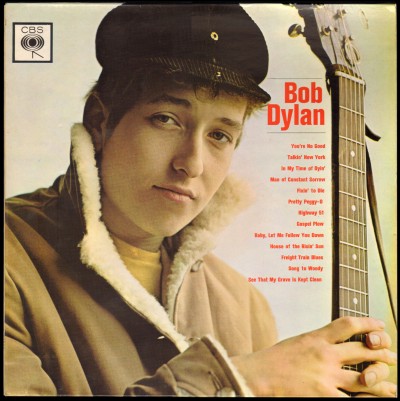

Bob Dylan (Bob Dylan, 1962)

(L’album successivo: Live at the Gaslight 1962)

Well, I don’t know why I love you like I do

Nobody in the world can get along with you

Cos’è questo rumore. C’è un tizio che strimpella in un caffè del village. È bianchissimo ma cerca di cantare come un nero. È un ragazzino ma vuole sembrare un vecchio. Ha preso uno di quei vecchi ragtime da 78 giri e lo canta come se girasse a 45 – forse è un modo per scaldarsi, forse nei giorni di magra va a suonare sopra le grate della metropolitana, col berretto sul marciapiede. A modo suo è anche bravo. Pare che sia in giro da un anno, pare che abbia già trovato un tizio alla Columbia che gli vuol far firmare un contratto. C’è un piccolo revival del folk, in città, il rock’n’roll ha un po’ stancato e non ci sono novità all’orizzonte. E va bene, ma quanto può andare avanti un movimento del genere, voglio dire, chi ha davvero voglia di ascoltare ancora quelle vecchie canzoni? Siamo nel futuro, perdio, siamo nel 1962.

In occasione del conferimento a Bob Dylan del premio Nobel per la letteratura, mi sono deciso a un passo che accarezzavo da anni – si possano accarezzare i passi? vabbe’ – ho ascoltato tutti gli album del premio Nobel in ordine cronologico. Sono ancora vivo per raccontarlo, credo (ma se accostate il cuore al mio petto, sentirete il vibrare metallico di un’armonica).

Bob Dylan è il disco di Dylan che nessuno conosceva. Tanti anni fa, quando non esistevano i servizi streaming e non c’era abbastanza banda per scambiarsi intere discografie p2p, se volevi fare il dylanologo c’era un solo complicato sistema: ti dovevi far prestare i dischi dai vecchi. Erano brutti dischi in vinile, segnati – molti che li comprano oggi in libreria non hanno idea di quanto facilmente si rovinassero quegli affari di plastica; e anche le copertine, bellissime, ma compresse l’una contro l’altra perdevano il lucido abbastanza presto e si sgualcivano più in fretta dei libri.

Questi vecchi che conservavano i dischi di Dylan a loro volta li avevano presi in prestito da altri ancora più vecchi, che a volte li avevano addirittura comprati nei negozi, perché sì, a quei tempi esistevano negozi che quel tipo di dischi te li vendevano – il prezzo al chilo era esorbitante. Questo li costringeva a fare scelte abbastanza ciniche. Perciò anche i dylaniti più strettamente osservanti, quelli che avevano diecine di suoi dischi in casa e ci avevano investito centinaia di migliaia di lire, Bob Dylan no, non lo avevano mai comprato. E adesso tenetevi forte: siccome non lo avevano comprato, non lo avevano nemmeno mai ascoltato.

Proprio così. Non c’era modo di farselo prestare, né di telefonare a una radio per chiedere You’re No Good. Bob Dylan era già famosissimo, forse lo era un po’ più di adesso, ma il suo primo disco non lo aveva nessuno. Dimenticato. I due pezzi originali erano stati ristampati in qualche compilation più o meno ufficiale, e tanto bastava. Nel frattempo uscivano già ristampe assurde, prove di prove di prove, ci fu un periodo in cui la Columbia ricattava Dylan, se non torni con noi pubblichiamo certe canzoni orribili che hai registrato per scherzo qualche anno fa – lo fecero davvero. E poi ci fu quel momento in cui Dylan disse, vaffanculo, volete ascoltare tutto? Proprio tutto? Volete che apriamo gli scaffali e vi facciamo ascoltare venticinque take diverse di Like a Rolling Stone? Tenete, beccatevi questo ennesimo disco di roba che qualsiasi altro artista butterebbe via. E i vecchi compravano, i vecchi avevano accesso a misteriose fonti di liquidità – però il primo disco no, niente da fare. Non era considerato interessante. Perché non l’aveva scritto lui, sapete. Dylan era considerato soprattutto un cantautore a quei tempi. L’idea che avesse iniziato come interprete suonava fastidiosa.

Così ho deciso di scrivere un commento a tutti i dischi ufficiali di Bob Dylan, dal primo all’ultimo. Compresi i live? Nei limiti del possibile, sì. Compresa la bootleg series? Se ce la faccio, sì. Compreso quel disco con venticinque prove diverse di Like a Rolling Stone? No.

Non è che fosse una rarità. Tecnicamente non credo che lo sia mai diventato, veniva ristampato meno degli altri ma con regolarità. Ma era considerato una falsa partenza. Questo ci dice tanto sul modo in cui è cambiata la nostra immagine di Dylan col tempo, perché se oggi decidi di ascoltare quel primo disco – su Spotify ci metti due minuti a trovarlo – assolutamente no, tutto ti sembra tranne una falsa partenza. Quel ventunenne spavaldo sulla copertina è già Bob Dylan. Ha già idee tutte sue su come si stravolge una canzone. Quel modo di trasformarle nella parodia di loro stesse – ma senza tradirle mai davvero – lo sta già applicando. Sta già trasformando vecchi blues dolenti in cose diverse, cose moderne, di un genere ancora inascoltato e inascoltabile (non credo di avere il diritto di usare la parola protopunk). Suona folk e sta già prendendo in giro il genere folk (Pretty Peggy-O). Suona blues e sta già giocando a cambiare un accordo per vedere se per caso non gli capita di inventare qualcosa di nuovo (Baby, Let Me Follow You Down). Soprattutto, suona già la chitarra e l’armonica come Bob Dylan. In certi pezzi viene il sospetto che le suoni molto meglio qui che altrove. Dylan non è ancora un poeta – ha già scritto diversa roba ma perlopiù l’ha buttata via, come fanno gli adolescenti. Non è ancora un compositore. Ma come musicista è già maturo. Temprato da mesi di gavetta in strade gelide e tutto il resto.

Old New York City is a friendly old town,

From Washington Heights to Harlem on down.

There’s a-mighty many people all millin’ all around,

They’ll kick you when you’re up and knock you when you’re down.

It’s hard times in the city,

Livin’ down in New York town.

Dylan viene dal passato. Non dal suo personale, di cui non ci parla mai – il suo atto di nascita è Talkin’ New York, una delle due canzoni originali del disco, dove lo vediamo aggirarsi per la città con chitarra e armonica, gelarsi le ossa, suonare per un dollaro al giorno, farsi fregare da qualche discografico. Prima non c’è niente, l’infanzia in Minnesota per ora non esiste: Dylan nasce ventunenne in qualche vicolo di Harlem, da radici contorte e non sradicabili. In seguito diventerà un musicista, un cantautore, e se vi va un poeta. Ma in questo disco Dylan è soprattutto un performer. Non sono importanti le parole – molto spesso non sue – quanto il modo in cui le mastica e risputa a mitraglia, o le grugnisce fingendo un’età, un’estrazione sociale, una disperazione che non potrebbero appartenergli. È un modo per farsi sentire: per attirare l’attenzione nei caffè dove il giorno dopo al suo posto ci sarebbe stato un altro chitarrista folk con un repertorio quasi identico. Ma c’è qualcos’altro, qualcosa che non abbiamo capito finché a metà anni Novanta il già celebrato cantautore non si è chiuso nel garage e non si è rimesso a incidere antiche canzoni misteriose per sola chitarra, voce e armonica – come se il filo più importante si fosse spezzato nel 1962.

Prima di essere un poeta, un cantautore, un musicista, Dylan è un interprete, un performer. Non ha sempre cantato al meglio, non ha sempre suonato come voleva, ma ha sempre voluto fare quello che stava facendo già a vent’anni nei caffè del Village: afferrare un passato che stava morendo e sformarlo fino a renderlo un abito confortevole. Un modo molto strano di partecipare all’euforia degli anni Sessanta, ma se fosse proprio questo il punto? Se l’equivoco fosse il Dylan successivo, quello dei grandi successi elettrici? Se il Dylan più autentico fosse proprio quello passatista? Cresciuto all’ombra negli anni del boom, nutrendosi di dischi ancora più vecchi che si faceva prestare e non restituiva. Dischi che gracchiavano, e Dylan gracchia allo stesso modo. Sta già cominciando a torturarsi le corde vocali – certo, è un modo per sovrastare il rumore del traffico urbano. Vuole sembrare un vecchio bluesman, un vecchio folksinger; vuole che la sua voce emerga dal passato, come registrata negli anni Dieci da qualche etnologo a spasso nel Delta.

Dylan è un fantasma, o almeno vorrebbe provare a esserlo. La morte è un pensiero ricorrente. I brani si intitolano In My Time of Dying, Fixin’ to Die, See That My Grave Is Kept Clean. A volte è una morte allegra, lo sberleffo che completa una canzone d’amore frustrata; se non riesco ad avere quella ragazza, seppellitemi sotto l’autostrada 51, dice (e sta già torturando la chitarra con lo stesso riff di It’s Alright Ma, che credevamo fosse una cosa rivoluzionaria nel ’65; ma se ascolti il suo primo disco ti rendi conto che come tormentatore di chitarre è già al suo apice). Altre volte è una morte senza complimenti, una morte disperata e rancorosa: Fixin’ to Die è un tizio che urla in una trincea, o in un ospedale, o in un incrocio: e non m’importa di morire, ma non posso lasciare i miei figli a piangere. Forse sono i due minuti più intensi di tutto il disco.

Hey, hey Woody Guthrie, I wrote you a song

‘Bout a funny ol’ world that’s a-comin’ along

Seems sick and it’s hungry, it’s tired and it’s torn

It looks like it’s a-dyin’ and it’s hardly been born

Ho deciso di commentare tutti i dischi di Dylan, o di morire provandoci. Spero che non mi lascerete solo in questa folle impresa, anche se magari Dylan non vi piace. O non lo conoscete molto bene (state tranquilli su questo: nessuno lo conosce molto bene). Sarà pur sempre una storia interessante e complicata su un tizio che cresce, incontra amici e nemici, si innamora, si sposa, divorzia, si converte, si riconverte, invecchia, ringiovanisce, vince il premio Nobel. Di scrittori ce ne sono tanti, e di cantanti anche, ma pensateci: ne conoscete uno che abbia fatto uscire almeno un libro (o un disco) ogni due anni dal 1961? Uno che per così dire ha vissuto davanti a noi, per tutto questo tempo?

Non è che dobbiate amare le canzoni per forza. Io per esempio ho un problema con le più famose: dopo un po’ non le sopporto più. In questo disco ce n’è un paio: A Song to Woody e The House of the Rising Sun. La seconda è un classico folk americano, che già nel 1962 sembra una tassa da pagare alla tradizione – come, incidi un disco tradizionale e non vuoi metterci The House of the Rising Sun? Dylan non si sottrae – la canzone in teoria è lugubre al punto giusto – ma sembra molto meno convinto che altrove. Due anni dopo, una versione elettrica di un gruppo rock inglese (gli Animals), lo farà saltare dalla sedia: ma questa è già un’altra storia. Per adesso c’è solo lui, la chitarra, l’armonica, e un passato che forse in questo unico caso gli risulta ingombrante. Non ha il coraggio di prenderlo in giro, ma nemmeno di prenderlo sul serio, come Joan Baez che in quel momento era la più affermata dei due – e rimane bloccato a metà.

Capiterà spesso a Dylan di non riuscire a trovare una strada giusta, di sbandare, cambiare idea, pubblicare le bozze invece che la bella copia. Se i dylaniti non avevano poi questa voglia di ascoltare il primo disco, forse è proprio perché avevano il sospetto di trovare soprattutto numeri come Rising Sun: quel fraseggio di chitarra un po’ incerto, quella tipica voce nasale che esita tra due tonalità, insomma tutto quello che di peggio puoi aspettarti dal Dylan acustico. Vuoi mettere con la gioia di vivere di quel minuto e mezzo di You’re No Good?

A Song to Woody è la seconda canzone originale del disco. È ovviamente un omaggio a Woody Guthrie, immenso artista folk che si stava spegnendo al New Jersey Hospital. Soffriva di corea di Huntington, una malattia neurodegenerativa. Dylan lo aveva idolatrato per anni, tra liceo e università, e ora ogni tanto andava a trovarlo, come altri aspiranti folksinger; magari davvero ogni tanto gli faceva sentire una strofa, un ritornello, e ogni tanto forse Guthrie mostrava di apprezzare. Perlomeno Dylan ci racconta questo, ma scopriremo che è impossibile fidarsi di quello che racconta. Ho sempre trovato un po’ cinico il modo in cui Dylan reclama in questa canzone il suo nume tutelare. Guthrie morirà cinque anni dopo, ma Dylan lo sta già inserendo in un suo Limbo di poeti illustri coi compagni già caduti, Leadbelly e Cisco Houston (quest’ultimo se n’era andato appena un anno prima). A Song to Woody viene spesso considerata la prima sua vera canzone, e come tale ogni tanto rispunterà fuori in altri dischi, ma Dylan non la cantava praticamente mai. Contiene forse la chiave del disco intero: Ciao Woody (dice Bob), ti ho scritto una canzone. [E già qui faccio fatica, voglio dire, lui è la leggenda del folk viva e morente, e tu chi sei, ragazzino, per dire: Ciao Woody ti ho scritto una canzone?] Parla di un buffo mondo che sta saltando fuori. Sembra stanco, malato, affamato, sbrindellato, sul punto di morire: e invece è appena nato.

Siamo all’inizio di una storia, anche se sembra la fine. Woody sta morendo, ma Bob è appena nato. Dopo questo brano ce n’è un altro, un blues intitolato Controlla che mi tengano pulita la tomba. Direi che il ventunenne ha le idee ben chiare. Forse troppo. In seguito si pentirà. È un buon disco folk, la chitarra è già ottima, l’armonica sbuffa come un treno in corsa, ma il ragazzo si crede già troppo maturo. Ha bisogno di tempo; di diventare più giovane.

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge…)