Bart lo scorticato

24 agosto – San Bartolomeo Apostolo (primo secolo).

Quando Papa Gregorio XIII seppe del massacro degli Ugonotti, ne fu molto lieto e commissionò al Vasari questa graziosa scenetta edificante.

Buongiorno! Passata una buona notte di San Bartolomeo? Vi siete ricordati di ferire almeno un protestante o, se non ne avevate a tiro, un miscredente qualsiasi? Neanche una bastonatina, un pestotto di piedi, un buffetto, niente? e vabbe’, poi non lamentatevi se si perdono le tradizioni. Comunque ormai il 440esimo anniversario della strage degli ugonotti è andato, concentriamoci sulla figura (piuttosto sanguinolenta, vi avverto) di Bartolomeo Apostolo. Cosa sappiamo di lui?

Quasi niente, come al solito. In sostanza Bartolomeo nei vangeli è una comparsa, un nome. Il nome però è interessante, perché è fatto di una particella aramaica, “Bar”, che si usa per costruire il patronimico (vuole dire “figlio di”), e “Tolomeo”, che invece è un nome greco con una lunga storia che riassume tutta l’era ellenistica: è il nome del generale macedone che segue Alessandro il Grande in capo al mondo, per ritrovarsi alla fine in Egitto e fondare l’ultima dinastia dei faraoni. In realtà esiste anche il nome “Talmai” in ebraico e in aramaico, però non è da escludere la possibilità che il nome sia diventato popolare nell’area medio-orientale con la diffusione dell’ellenismo, quella forma antica di globalizzazione a cui gli ebrei avevano opposto il loro senso di appartenenza a una tradizione e a un unico Dio. Ai tempi di Gesù comunque ormai la lingua dei colonizzatori, il greco, era penetrata fino ai patronimici, fino a saldarsi con le particelle aramaiche. Quando compaiono nomi come “Bartolomeo”, tu capisci che il melting pot ha funzionato. Prendi un accrocchio come “Bart Simpson”: all’orecchio mondiale suona perfettamente americano – ed è stato scelto proprio per questo – ma poi cominci a smontarlo e ti accorgi per esempio che in “Simpson” c’è una radice latina, simplex: anche se l’originale inglese era Simme, e non aveva lo stesso significato, il cognome è stato evidentemente scelto per l’assonanza con un termine che allude alla semplicità, diciamo, della famiglia media americana. Poi c’è “son”, che in tutta l’area germanica significa “figlio” e come suffisso funziona più o meno come il prefisso “bar” aramaico. Insomma, nelle tre sillabe di Bart Simpson c’è il latino, il germanico, l’aramaico, e in quella “t” resta anche una traccia di greco – ma del nome greco di un macedone diventato faraone d’Egitto. I nomi sono storie, che rimastichiamo tutti i giorni mentre parliamo d’altro (continua…)

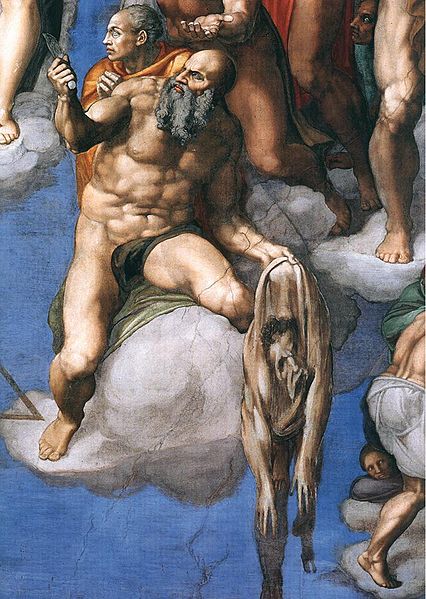

Parliamo d’altro. Snobbato dai vangeli, Bartolomeo si prende la sua rivincita nella tradizione figurativa, grazie alla tradizione che lo vuole martirizzato in un modo che più spettacolare non si può: scuoiato vivo. Dove come e quando non si sa, o meglio, lo sanno tutti, ma nessuno va d’accordo: chi dice Armenia, chi India, ma il supplizio era tipico dei persiani, o dei Medi, insomma boh. Quel che importa agli artisti è che gli abbiano levato la pelle, perché un martire nudo, ancorché mutilato o abbrustolito, sono capaci di buttarlo giù tutti, ma uno scorticato, con la muscolatura in evidenza… come scriveva Alberto Savinio è “per gli scultori ciò che il Trillo del diavolo è per i violinisti”: il pezzo di bravura, il puro virtuosismo. Anche se oggi il primo Bartolomeo che viene in mente a tutti è quello del Giudizio di Michelangelo, che mostra la roncola al Gesù trionfante con aria un po’ recriminatoria, e non mostra tendini all’aria né budella a penzoloni, perché nel giorno del giudizio ci si presenta con tutte le membra a posto; d’altronde è noto che ai martiri gli organi mutilati rispuntano immediatamente, ad Agata i seni, a Giovanni Damasceno la mano e così via. Così il Bart in questione ha due pelli: quella scorticata nel martirio la tiene in mano, e tutti sappiamo che dovrebbe raffigurare Michelangelo scorticato dai suoi critici (oppure Pietro Aretino, oppure in realtà non ne sappiamo niente, salvo che prima e dopo il martirio Bart sembra aver cambiato di fisionomia: il che mi spinge ad avanzare una timida candidatura per il patrono dei sottoposti a interventi estetici).

Se però di Storia dell’arte vi intendete almeno un po’ sapete che il vero San Bartolomeo per eccellenza, il pezzo di bravura, il tour de force, è quello scolpito da Marco d’Agrate, che sta all’interno del Duomo di Milano. Un bel martire tutto muscoli, che si passa la pellaccia scuoiata sulle pudenda e dietro il collo a mo’ di asciugamano, un pugile che contempla la vittoria. Marco d’Agrate è vissuto nel Cinquecento, e non ha fatto tantissimo altro. Però ai suoi tempi la statua dello scorticato era considerata uno dei massimi capolavori della scultura mondiale. Lui stesso ne era consapevole, al punto da mettere nel piedistallo una firma che è un capolavoro di spacconeria (in un secolo, poi, in cui tanti Maestri assoluti non si firmavano nemmeno): NON PRAXITELES, SED MARC(VS) FINXIT AGRAT(ENSIS). Non so se ci siamo spiegati. Comunque, per capirci, avete presente quando in quel film, The Social Network, il giovanissimo Zuckerberg inventore di Facebook si fa stampare i biglietti da visita con scritto I’m CEO, bitch? Ecco, siamo a quei livelli: uno guarda la statua, e sotto c’è scritto: No, non è Prassitele (lo scultore classico più celebre, il non plus ultra, oggi diremmo Michelangelo), non lo ha scolpito lui… ma Marco d’Agrate. Ed era così. Lo scorticato era la frontiera ultima della rappresentazione, in un periodo in cui sezionare i corpi continuava a essere una pratica a forte rischio di scomunica. Siamo tra Rinascimento e Maniera, e c’è ancora nell’aria l’idea che l’arte debba soprattutto raffigurare. Tutto. Il più fedelmente possibile. Nel Giudizio Michelangelo aveva denudato il cielo e la terra: cosa restava da fare? Levare la pelle. Marco doveva avere la sensazione di aver toccato il vertice ultimo della sua arte: da una parte c’era Prassitele, dall’altra lui.

Oggi la gente che entra in Duomo gli passa davanti senza fermarsi. Non è cambiato semplicemente il gusto, ma la stessa idea di arte. La tendenza era già chiara quando passò Stendhal: al cicerone che gli faceva notare il capolavoro, lo scrittore arricciò il naso: ma che ci fa questa volgarità? Non starebbe meglio in un anfiteatro di anatomia? Sono passati tre secoli, e scienza e arte hanno preso due strade diverse. Raffigurare scrupolosamente il corpo umano non è più l’obiettivo degli artisti, i modellini anatomici vengono prodotti in serie, San Bartolomeo rimane lì per inerzia, ma i turisti preferiscono la madonnina placcata oro.Torniamo al Bartolomeo evangelico. Abbiamo detto che è una comparsa, uno che viene semplicemente inserito nelle liste degli apostoli, ma non dice niente. Non è esattamente vero. Nel vangelo di Giovanni (quello diverso da tutti gli altri) Bartolomeo ha almeno due battute, salvo che… non si chiama più Bartolomeo, bensì Natanaele, “dono di Dio”. C’è di più: la prima delle sue battute è una gaffe clamorosa, una battutina razzistoide di quelle che sfuggono tutti almeno una volta nella vita, salvo che di solito non abbiamo davanti Gesù Cristo, e quel che diciamo non finisce trascritto nella Bibbia. Dunque c’è Filippo tutto entusiasta perché ha trovato finalmente il Messia, e va a dirlo al suo amico Bartolomeo: Ehi, abbiamo trovato l’uomo di cui parlavano Mosè e i profeti: si chiama Gesù, viene da Nazareth… al che il buon Bartolomeo-Natanaele, con quello scetticismo che viene naturale indossare di fronte agli entusiasmi eccessivi degli amici, risponde: da Nazareth? Cosa può mai venire di buono da quel posto? Dove si capisce forse perché Giovanni ha preferito chiamarlo Natanaele e non Bartolomeo, un nome un po’ troppo ellenizzante per permettersi certe sparate identitarie. Fin qui sapevamo che Gesù doveva scontare un po’ di pregiudizi, a Gerusalemme, per via delle sue origine galilee (galilei e giudei erano poi uniti da un forte pregiudizio verso i samaritani): ma Natanaele è di Betsaida, Galilea, insomma, qui siamo al puro campanilismo.

Eppure quando Natanaele incontra Gesù, resta spiazzato: questi lo saluta come “un vero Israelita in cui non c’è inganno”. Il futuro apostolo resta di stucco: è proprio vero, è il mio ritratto sputato, ma tu come fai a saperlo? Al che Gesù risponde con una di quelle frasi semplici e immense tipiche del vangelo di Giovanni: “Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto”. Che può voler dire tante cose: a un livello terra-terra, “ti ho visto da quella parte prima che ti chiamasse il tuo amico, ti conosco già”. Però evidentemente Gesù e Bart sanno che sotto il fico è successo qualcosa che noi non sappiamo, perché a questo punto il secondo esclama: “Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele”. Gesù a questo punto invece di rispondere Sssst, che se ti sentono mi crocefiggono subito e il vangelo finisce qui, si limita a scherzarci su: ti dico che ti ho visto sotto il fico e reagisci così? Figurati quando vedrai il resto.

Ma cosa può essere successo di così incredibile sotto un fico? Giovanni evangelista non ce lo dice, perché è Giovanni, uno che a volte te lo immagini mentre ride sotto i baffi e pensa: su questo indovinello si lambiccheranno almeno una ventina di secoli. Cosa scrive Gesù nella sabbia mentre lì intorno cercano di lapidare un’adultera? Cosa succede a Giovanni stesso alla fine del libro? E così via. “Ti ho visto sotto il fico” può anche voler dire: Conosco i tuoi pensieri più intimi, sono sempre stato con te. Però scritto così non suona altrettanto bene. “Ti ho visto sotto il fico” ha un suono tutto suo, il suono di un Dio onnisciente che viene a prenderti e ti fa: cucù.