26 crocifissi a Nagasaki

6 febbraio – San Paolo Miki e compagni, martiri in Giappone nel 1597.

Nel 1943, lungo la tristemente famosa “ferrovia della morte” che l’esercito giapponese stava costruendo tra Birmania e Thailandia, tre prigionieri di guerra australiani accusati di furto di bestiame furono condannati a morte e crocifissi. Legati a tre alberi con del filo spinato, picchiati con una mazza da baseball e lasciati lì ad agonizzare. Due non sopravvissero. Quando il terzo, Ringer Edwards, riuscì a liberare un braccio, gli aguzzini lo riagganciarono all’albero facendo passare il filo attraverso la carne della mano. In un qualche modo i compagni di prigionia riuscirono a passargli acqua e cibo, e dopo 63 ore fu deposto, ancora vivo. È morto nel 2000, in Australia. Oggi i giapponesi non crocifiggono più i prigionieri.

Nel 1943, lungo la tristemente famosa “ferrovia della morte” che l’esercito giapponese stava costruendo tra Birmania e Thailandia, tre prigionieri di guerra australiani accusati di furto di bestiame furono condannati a morte e crocifissi. Legati a tre alberi con del filo spinato, picchiati con una mazza da baseball e lasciati lì ad agonizzare. Due non sopravvissero. Quando il terzo, Ringer Edwards, riuscì a liberare un braccio, gli aguzzini lo riagganciarono all’albero facendo passare il filo attraverso la carne della mano. In un qualche modo i compagni di prigionia riuscirono a passargli acqua e cibo, e dopo 63 ore fu deposto, ancora vivo. È morto nel 2000, in Australia. Oggi i giapponesi non crocifiggono più i prigionieri.

Ma per un certo periodo di tempo lo hanno fatto. Sul web c’è una foto ottocentesca, che non linko, di un servo condannato per aver ucciso il figlio del padrone durante un tentato furto: per chi è assuefatto a vedere crocefissioni dipinte la foto di un cadavere legato a tre assi è piuttosto demistificante. Era il supplizio riservato ai servi, ai prigionieri, ai reietti. Proprio come la crocefissione nell’antico bacino del mediterraneo. Salvo che qui abbiamo smesso di crocifiggere schiavi e prigionieri da Costantino in poi: in seguito il crocefisso è diventato il simbolo religioso che ben sappiamo. In Giappone invece non risultano crocifissioni prima del 1500. Durante il periodo Heian (794-1192), addirittura, non risultano pene capitali per 350 anni. Questo ci porta a formulare un tremendo sospetto. La crocifissione arriva in Giappone nello stesso secolo in cui arrivano i cristiani.

I locali ci misero un po’ di tempo a inquadrarli. All’inizio li considerarono indiani venuti a predicare una nuova tendenza del buddismo. In effetti arrivavano da Goa, a bordo di navi il cui equipaggio era quasi interamente costituito da indiani battezzati. Ma venivano da una terra molto più lontana, su cartine che i giapponesi ancora non avevano: il Portogallo. Pochi anni prima a Tordesillas il Papa aveva tracciato una linea dividendo il mondo extraeuropeo in due mega-spicchi: uno di competenza portoghese, l’altro spagnolo. Fu subito chiaro che il Giappone non era uno di quei Paesi in cui i conquistadores sarebbero penetrati come lama nel burro: il re del Portogallo si limitò a inviare i gesuiti, tra cui il pioniere Francesco Saverio, che arrivò nel 1549. Ai membri della Compagnia di Gesù non spettava soltanto la sublime missione di portare il Vangelo, ma anche di inserire l’arcipelago nella rete dei traffici lusitani. Non è che avessero molta scelta: dalle loro attività commerciali dipendeva la sopravvivenza della missione. Per un certo periodo sopravvissero alla grande, esportando seta e importando generi esotici di cui i signori della guerra giapponesi presto non avrebbero potuto far senza, come la polvere da sparo. Non è un caso che, a differenza dei francescani e dei domenicani che sarebbero arrivati più tardi, i gesuiti si rivolgessero soprattutto alla classe dirigente. L’idea era di far piovere il cristianesimo dall’alto: se si battezzavano i daimyo, i feudatari, prima o poi anche i sudditi avrebbero seguito. Fondamentale era dunque non turbare l’ordine costituito. I risultati furono eccezionali, soprattutto dopo l’arrivo negli anni 1580 di un personaggio d’eccezione, l’ispettore generale della Compagnia di Gesù per l’estremo oriente Alessandro Valignano, nato a Chieti e morto a Macao.

Valignano è il teorico dell'”adozionismo”, una strategia di evangelizzazione secondo la quale è il missionario che deve adattarsi all’ambiente, non il contrario. Finito il tempo in cui faceva chic considerarsi gli unici civilizzati tra i selvaggi: finito il tempo in cui si tentava con condiscendenza di far recitare un po’ di latino agli analfabeti. Valignano costrinse i gesuiti a studiare frequentare un corso biennale di lingua giapponese: siccome non esistevano ancora vocabolari e grammatiche, li fece pubblicare. Non riponeva molta fiducia nei missionari portoghesi, che aveva trovato razzisti e privi di curiosità per i costumi della nazione che li ospitava: sperava di poterli ricambiare con dei preti di lingua e nazionalità giapponese nel giro di una generazione. In realtà non era lui stesso un esperto di cose nipponiche, e probabilmente sottostimava l’intensità dello choc culturale: però durante la sua gestione il Kirishitan (dal portoghese cristão), la Chiesa giapponese, superò i 130.000 battezzati, diventando la più grande comunità cattolica in una nazione dove il cattolicesimo non era la religione di Stato (continua…)

La cosa comincia a destare qualche preoccupazione nel signore della guerra che sta unificando il Giappone, Toyotomi Hideyoshi, il quale emette un primo editto antigesuita nel 1587: quando i confratelli della Compagnia cominciano a organizzare la resistenza armata, è lo stesso Valignano a intimarli di rientrare nei ranghi e a mandare messaggi concilianti a Hideyoshi, promettendo che i suoi sottoposti non avrebbero più interferito nelle beghe politiche tra daimyo cristiani e non. Hideyoshi in effetti sta soprattutto cercando di pacificare il Paese: negli stessi anni per ridurre la criminalità organizzata e le lotte tra clan organizza una campagna di requisizione delle spade (con l’acciaio fuso delle lame sarà realizzata la statua di un Buddha). Quando invaderà la Corea, negli anni Novanta, si porterà con sé i daimyo battezzati: non risulta che il cristianesimo li rendesse meno spietati coi nemici. L’unica differenza sensibile è che, in caso di sconfitta, rifiutavano di praticare il seppuku. Ammazzare i nemici va bene, ma suicidarsi, no, un cristiano proprio non può.

Nel 1596 accade un fatto che per metà è Storia e per metà leggenda. Il San Felipe, un galeone spagnolo, si arena sulle spiagge dell’isola di Shikoku. Quando i samurai arrivano e cominciano a organizzare lo smantellamento del relitto requisendo ciò che resta del carico, il comandante non la prende bene. In un qualche modo riescono a spiegargli che loro obbediscono a Hideyoshi e che se vuole far reclamo deve andare da Hideyoshi. Lui effettivamente riesce a ottenere un colloquio con qualche pezzo grosso dell’amministrazione, ma il conciliabolo non va per il verso giusto: da lì in poi la diffidenza di Hideyoshi nei confronti di europei e dei cristiani aumenterà lo porterà a organizzare la prima persecuzione. Fin qui la Storia – abbastanza lacunosa.

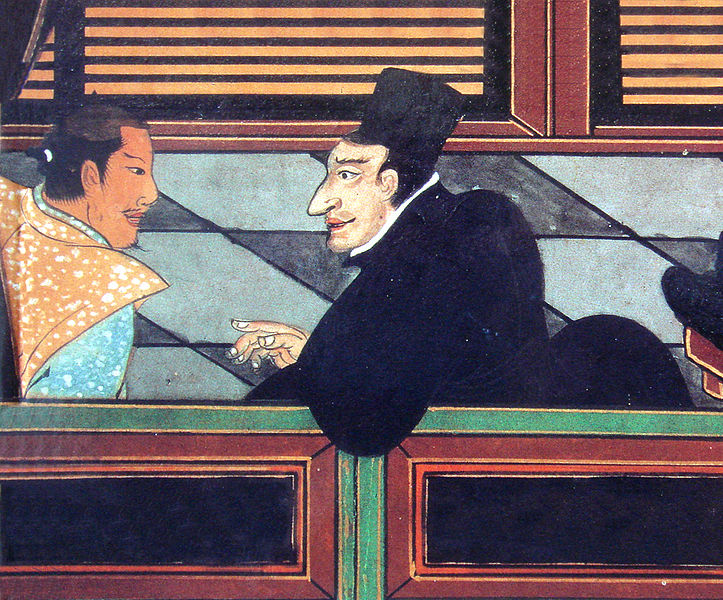

Scrivono tutti che questa è un’immagine di Paolo Miki e compagni, ma secondo me ci sono solo i compagni francescani, Paolo dov’è?

La parte leggendaria riguarda il colloquio: il comandante davanti a un mappamondo si sarebbe vantato dei possedimenti del re di Spagna, che dal Perù a Otranto in effetti era l’impero più vasto del mondo: quello famoso sul quale il sole non tramontava. Incuriosito più che intimorito, il rappresentante del governo gli avrebbe chiesto come avevano fatto gli spagnoli a mettere assieme tante terre in così poco tempo. E il comandante, ahilui, glielo aveva spiegato: prima mandiamo avanti i religiosi, che conquistano il cuore dei sudditi, e quando arriviamo coi cannoni sono proprio loro a mostrare i palazzi dei signori pagani. Basti vedere com’è andata nelle Filippine. Bravo comandante, è così che si tutelano gli interessi della madrepatria all’estero. Hideyoshi ci riflette e l’anno dopo comincia ad ammazzar cristiani, con una modalità singolare. Li fa crocifiggere.

Il cinque febbraio del 1597, su un’altura fuori Nagasaki, vengono innalzate ventisei croci. I condannati sono per lo più francescani: sei missionari spagnoli, diciassette terziari francescani (laici) giapponesi, tra cui tre ragazzi. Gli altri tre sono gesuiti giapponesi: un sacrestano, un catechista e un predicatore. Si chiamava Paolo Miki. Non sappiamo molto di lui: era nato nel 1556 in una famiglia benestante che si era convertita negli anni della sua infanzia al cristianesimo; era stato battezzato a cinque anni ed è considerato il primo giapponese entrato nella Compagnia di Gesù. In collegio aveva buoni voti in tutte le materie tranne il latino, il che non gli aveva impedito di diventare un efficace predicatore itinerante, su e giù per l’arcipelago. Non aveva potuto diventare sacerdote a tutti gli effetti, dato che in Giappone non c’era ancora un vescovo che potesse consacrarlo. I confratelli lo consideravano un esperto di religiosità orientale, ma probabilmente bastava poco per essere più esperti di loro. In ogni caso era in grado di tener testa ai monaci buddisti nei dibattiti pubblici: ma più che le sue parole (scrive un confratello portoghese che non necessariamente le capiva bene) a ottenere risultati era l’affetto che sapeva trasmettere alle persone che incontrava. Sulla croce, mentre uno dei ragazzini urlava “paradiso! paradiso!”, Paolo Miki continuò a predicare, a perdonare i carnefici e a invitarli a convertirsi e credere al Vangelo. L’agonia non fu lunghissima: ogni condannato fu trafitto da due lance. I cadaveri restarono però a lungo esposti, e naturalmente c’è chi scrive che invece di puzzare spargevano un profumo di santità gradito anche ai pagani perplessi. Inoltre il cadavere di uno dei missionari spagnoli ogni tanto scendeva dalla croce e andava a dir messa a Nagasaki: poi tornava ad appendersi. Di Paolo Miki non si raccontano storielle analoghe, in effetti queste baracconate da un giapponese non ce le aspettiamo, ancorché cattolico. È anche una questione di stile.

Si dice che nulla fertilizzi più una Chiesa che un martirio, e in effetti dopo quello spettacolare dei 26 le cose sembrarono per un po’ girare per il verso giusto: verso il 1610 a Nagasaki, la “Roma del Giappone” c’erano dieci chiese attive, otto parrocchie, un convento di suore, una stamperia. A Hideyoshi era subentrato Tokugawa Ieyasu, il fondatore dello shogunato che avrebbe assicurato al Giappone una pace di due secoli e mezzo – a prezzo dell’isolamento. In realtà anche Ieyasu stava soppesando i pro e i contro della penetrazione cristiana: da una parte i profittevoli commerci coi gesuiti, dall’altra il rischio di una colonizzazione in stile filippino. D’altro canto anche inglesi e olandesi stavano cominciando a far vedere le vele all’orizzonte: ugualmente desiderosi di commerciare, ma senza la pretesa di fare proseliti e conquistare i cuori di chissà chi. Nel frattempo le campagne erano battute da francescani e domenicani, assai più intransigenti dei Gesuiti nel diffondere un messaggio che avrebbe prima o poi destabilizzato il potere feudale. Ovviamente i vari ordini religiosi non andavano d’accordo: gli spagnoli diffidavano dei portoghesi, i portoghesi ricambiavano, Valignano era italiano e diffidava di tutti. A partire dagli anni Venti gli ordini religiosi furono espulsi e i fedeli giapponesi costretti a calpestare immagini di Gesù e della Madonna. Nel suo romanzo più famoso, Silenzio, Shusaku Endo racconta l’apostasia di un missionario portoghese, Cristóvão Ferreira, che diventò monaco scintoista e confutò tutta la dottrina cattolica in un libro dal titolo affascinante: A Decepção Revelada, “La delusione rivelata”. Nel 1622 una nave che riportava missionari e cristiani giapponesi nell’arcipelago fu intercettata dagli olandesi, che fecero la soffiata allo Shogun: tutto l’equipaggio fu messo a morte, di nuovo sulle alture sopra Nagasaki, in un martirio di massa che fece impallidire quello di Paolo Miki e compagni. Gli ultimi fuochi furono nel 1637, quando i contadini della penisola di Shimabara (ancora nei pressi di Nagasaki) reagirono all’oppressione fiscale organizzando una rivolta che assunse presto una connotazione religiosa. Il castello diroccato di Hara diventò la loro La Rochelle. Li guidava Amakusa Shirō Tokisada, un quindicenne che sembra uscito da un manga: i ribelli lo chiamavano “messaggero del cielo” e gli attribuivano poteri prodigiosi. Lo Shogun si abbassò a chiedere agli olandesi dei cannoni per rompere l’assedio, ma servirono poco. I samurai persero migliaia di effettivi prima di prendere i superstiti per fame. Di lì a poco nessuno avrebbe più parlato di Kirishitan: per duecento anni gli unici europei autorizzati a commerciare con il Sol Levante furono gli olandesi. Per cosa erano morti Paolo Miki e i suoi compagni, cosa aveva lasciato, di visibile, il cattolicesimo in Giappone? L’unico segno del passaggio dei cristiani sembrava l’abitudine acquisita di crocifiggere assassini e ladri di bestiame.

Si dice che nulla fertilizzi più una Chiesa che un martirio, e in effetti dopo quello spettacolare dei 26 le cose sembrarono per un po’ girare per il verso giusto: verso il 1610 a Nagasaki, la “Roma del Giappone” c’erano dieci chiese attive, otto parrocchie, un convento di suore, una stamperia. A Hideyoshi era subentrato Tokugawa Ieyasu, il fondatore dello shogunato che avrebbe assicurato al Giappone una pace di due secoli e mezzo – a prezzo dell’isolamento. In realtà anche Ieyasu stava soppesando i pro e i contro della penetrazione cristiana: da una parte i profittevoli commerci coi gesuiti, dall’altra il rischio di una colonizzazione in stile filippino. D’altro canto anche inglesi e olandesi stavano cominciando a far vedere le vele all’orizzonte: ugualmente desiderosi di commerciare, ma senza la pretesa di fare proseliti e conquistare i cuori di chissà chi. Nel frattempo le campagne erano battute da francescani e domenicani, assai più intransigenti dei Gesuiti nel diffondere un messaggio che avrebbe prima o poi destabilizzato il potere feudale. Ovviamente i vari ordini religiosi non andavano d’accordo: gli spagnoli diffidavano dei portoghesi, i portoghesi ricambiavano, Valignano era italiano e diffidava di tutti. A partire dagli anni Venti gli ordini religiosi furono espulsi e i fedeli giapponesi costretti a calpestare immagini di Gesù e della Madonna. Nel suo romanzo più famoso, Silenzio, Shusaku Endo racconta l’apostasia di un missionario portoghese, Cristóvão Ferreira, che diventò monaco scintoista e confutò tutta la dottrina cattolica in un libro dal titolo affascinante: A Decepção Revelada, “La delusione rivelata”. Nel 1622 una nave che riportava missionari e cristiani giapponesi nell’arcipelago fu intercettata dagli olandesi, che fecero la soffiata allo Shogun: tutto l’equipaggio fu messo a morte, di nuovo sulle alture sopra Nagasaki, in un martirio di massa che fece impallidire quello di Paolo Miki e compagni. Gli ultimi fuochi furono nel 1637, quando i contadini della penisola di Shimabara (ancora nei pressi di Nagasaki) reagirono all’oppressione fiscale organizzando una rivolta che assunse presto una connotazione religiosa. Il castello diroccato di Hara diventò la loro La Rochelle. Li guidava Amakusa Shirō Tokisada, un quindicenne che sembra uscito da un manga: i ribelli lo chiamavano “messaggero del cielo” e gli attribuivano poteri prodigiosi. Lo Shogun si abbassò a chiedere agli olandesi dei cannoni per rompere l’assedio, ma servirono poco. I samurai persero migliaia di effettivi prima di prendere i superstiti per fame. Di lì a poco nessuno avrebbe più parlato di Kirishitan: per duecento anni gli unici europei autorizzati a commerciare con il Sol Levante furono gli olandesi. Per cosa erano morti Paolo Miki e i suoi compagni, cosa aveva lasciato, di visibile, il cattolicesimo in Giappone? L’unico segno del passaggio dei cristiani sembrava l’abitudine acquisita di crocifiggere assassini e ladri di bestiame.

Quando i giapponesi riaprirono le porte all’occidente (1854), i cristiani non persero tempo. Il proselitismo era ancora proibito, ma nessuno impediva a sacerdoti e suore di stabilirsi di nuovo nei pressi di Nagasaki e costruire una modica quantità di chiese per uso privato. Fu presso una di queste, nel 1864, che un missionario francese, Bernard Petitjean, incrociò un gruppetto di locali. Tra loro, un’anziana signora che gli chiese dove si trovava la statua della Vergine Maria. Petitjean aveva scoperto una comunità di Kakure Kirishitan, cristiani nascosti, che per 250 anni avevano continuato a pregare di nascosto il Dio venuto da occidente. Si scoprì che ce n’erano decine di migliaia, che i loro riti non erano molto ortodossi e che i loro Gesù erano ormai identici ai Buddha giapponesi: un po’ per mimetizzarsi, un po’ perché di nasoni occidentali non se ne erano più visti da un bel pezzo (e poi anche noi lo dipingiamo spesso biondo, via). E tuttavia a Pio IX bastava e avanzava per gridare al miracolo, e canonizzare Paolo Miki e compagnia.

Negli anni seguenti ai cristiani Kakure fu concesso di riunirsi con la Chiesa cattolica. Non tutti però riconobbero nei riti occidentali la versione originale di quella che ormai era la fede dei loro antenati. Da kakure (“nascosti”) divennero Harare Kirishitan, “cristiani separati”. Ma hanno continuato a tenere un profilo abbastanza basso, ché non si sa mai. Finché negli anni Ottanta anche in Giappone è arrivato il trend delle minoranze esotiche. A quel punto in qualche isoletta i riti harare rimessi in scena dalle nuove generazioni hanno cominciato ad attirare i turisti, ma gli antropologi arricciano il naso: è più folklore che altro. Forse l’ultima vera comunità di Kakure-Harare è sopravvissuta nelle isole Goto, dove nel 1995 Christal Whelan filmò i riti degli ultimi due anziani sacerdoti (scarsamente interessati a comunicare l’un l’altro). La vigilia di Natale consacravano riso e sakè; in agosto festeggiavano “Nostra signora delle nevi”. Il Padre Nostro, l’Ave Maria, il Salve Regina venivano ripetute come formule magiche senza significato. La Pasqua resisteva come “giorno in cui cessa il lutto”: nessun cenno alla resurrezione. Ma entrambi i preti celebravano il giorno della crocifissione.

(Chiedo scusa a tutti gli esperti di cose nipponiche, so che è tutto molto più complicato – e interessante – di così).