Essere “politicamente corretti” in modo radicale è sovversivo

Ospite alla trasmissione di Rai2 Virus nel marzo del 2015, Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, disse: «L’iniziativa della presidente della Camera Laura Boldrini sull’uso del femminile fa tristezza. C’è un progetto, un piano che vuole usare le parole per cambiarci come con l’uso di genitore uno e di genitore due al posto di mamma e papà. La Boldrini non è casuale, è un pezzetto di questo piano. È il popolo del politicamente corretto, di quelli che dicono che se non sei d’accordo sei di destra, sei fuori, non potrai mai governare. La Boldrini fa parte di questo schema». Matteo Salvini è contrario innanzitutto alla sostanza che sta dietro all’uso della parola “genitore”: e cioè alla possibilità per le coppie gay di adottare un bambino, ma argomenta la sua posizione appellandosi innanzitutto alla sua contrarietà al “politicamente corretto”. Mario Borghezio, recentemente condannato per gli insulti all’allora ministra all’Integrazione Cécile Kyenge, in un’intervista sullo Huffington Post si difese citando la libertà di espressione, il suo rifiuto verso la “polizia del pensiero” e rivendicando il suo coraggio di non piegarsi al politicamente corretto. Qualche giorno fa, dopo la presa di parola pubblica delle donne contro le molestie sessuali, il Giornale ha scritto un articolo che comincia così: «Come si può scrivere di sesso ai tempi di questo neopuritanesimo femminista dove qualsiasi approccio è una molestia? I grandi maestri letterari del sesso libertino non sono mai stati politicamente corretti, dal divin marchese De Sade al Piccolo galateo erotico per fanciulle di Pierre Louys, anche perché il sesso non è politicamente corretto». Anche in questo caso le parole però c’entrano fino a un certo punto.

La contestazione del “politicamente corretto” negli ultimi anni è stata usata spesso per giustificare parole e azioni razziste, sessiste, omofobe, islamofobe e così via. E l’operazione di rovesciamento è stata così puntuale e costante nel tempo (pur avendo avuto un’evoluzione, ma ci arriviamo) che anche nella percezione comune, il significato stesso dell’espressione “politicamente corretto” sembra essere stato compromesso: essere “politicamente corretti” – che di per sé indica qualcosa di positivo: di corretto – è diventato negativo, mentre essere “politicamente scorretti” – che si per sé indica qualche cosa di negativo: di scorretto – è diventato indicatore di sincerità e coraggio.

Il politicamente corretto

All’inizio, negli anni Settanta, l’espressione “politicamente corretto” veniva usata nei movimenti femministi e della sinistra radicale statunitense come forma di satira interna e di autocritica, contro il rischio di una eccessiva ortodossia. L’espressione cominciò a circolare come avvertimento negli ambienti che chiedevano di cambiare “il sistema”, ma venne trasformata, quasi subito, in un modo di vita e di pensiero attribuito a un insieme generico di persone da parte di chi negli Stati Uniti si opponeva a quello stesso cambiamento: e che ha dato sostanza, di fatto inventandola, all’espressione stessa. Si può affermare che la costruzione del binomio “politicamente corretto”/”politicamente scorretto” abbia anticipato la storia della coppia “teoria del gender”/”no gender”: la teoria del gender non si sa bene che cosa sia (e anzi non esiste affatto) mentre si sa benissimo che cosa è il no gender.

Raccontare la storia del concetto di “politicamente corretto” significa quindi almeno in parte raccontare la storia di chi l’ha criticato e negato, dandogli di fatto forma, voce e consistenza. Per questo motivo in molti hanno detto che quello del “politicamente corretto” è un “falso problema”. Si potrebbe insomma definire un “esonimo”: il nome con cui, in geografia e cartografia, una località non è denominata nella lingua ufficiale dell’area in cui si trova, ma nella lingua degli altri (che, scegliendo la loro lingua, scelgono anche una determinata versione della storia).

Si potrebbe poi dire che nessuno si proclama o si descrive come “politicamente corretto”: la frase esiste innanzitutto come un’accusa. Da parte di chi rivolge l’accusa, il “non politicamente corretto” o meglio la “scorrettezza politica”, è invece rivendicata e costruita su basi molto solide: quelle della libertà di pensiero e di espressione, dell’opposizione alla censura, del coraggio di andare al di là di tutti i conformismi e i discorsi concessi dal dibattito pubblico. Presuppone, poi, l’esistenza di influenti e imprecisati attori (quasi mitologici) che cercano di controllare tutto ciò che si fa e tutte le parole che si usano: e che portano con sé, automaticamente, una specie di morale da poliziotto. L’uso dell’argomento del “politicamente corretto” ha grande successo ed efficacia: spinge immediatamente sulla difensiva, mette in scacco qualsiasi risposta, squalifica sin dall’inizio. Serve come prima e anche come ultima parola.

Breve storia del politicamente (s)corretto

Qualche mese fa sul Guardian Moira Weigel ha pubblicato un lungo e documentato articolo sulla storia dell’invenzione del “politicamente corretto” (ed è solo uno e uno dei più recenti che si possono trovare in giro). Attraverso la pubblicazione di alcuni articoli firmati da autorevoli accademici e giornalisti su altrettanto autorevoli quotidiani e riviste di ambito statunitense, Weigel racconta le tappe attraverso cui questo concetto è venuto al mondo.

La frase “politicamente corretto” cominciò a entrare nel dibattito mainstream solo negli anni Novanta. Nell’ottobre del 1990 il giornalista del New York Times Richard Bernstein scrisse un articolo intitolato “La crescente egemonia del politicamente corretto” in cui metteva in guardia dalla «crescente intolleranza», dalla «chiusura del dibattito» e dalla «pressione verso il conformismo» che stavano minacciando in quel momento il sistema scolastico del paese. Tornato da Berkeley, e parlando dell’attivismo studentesco, Bernstein scrisse che all’interno dell’università circolava un’ideologia non ufficiale, un’accozzaglia di opinioni su razza, ecologia, femminismo, cultura e politica estera, che pretendeva di definire una specie di atteggiamento corretto «nei confronti dei problemi del mondo». Per esempio: «I sacchetti per i rifiuti biodegradabili ottengono il sigillo di approvazione del politicamente corretto. Exxon no» (Exxon Mobil Corporation è una delle principali compagnie petrolifere statunitensi).

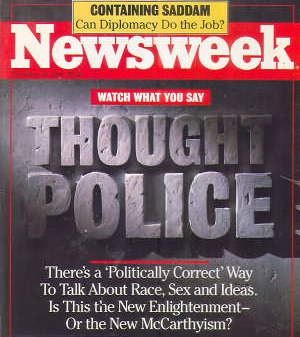

All’articolo di Bernstein ne seguirono molti altri. Facendo una ricerca in un database digitale delle riviste e dei quotidiani statunitensi risulta che la frase “politicamente corretto” venne usata raramente prima del 1990. Quell’anno risultano invece più di 700 riferimenti, l’anno dopo più di 2.500 e l’anno dopo ancora più di 2.800. Tutti questi articoli, spiega Weigel sul Guardian, hanno richiamato e aggregato i soggetti più disparati che hanno cominciato a paragonare i componenti della nuova “polizia del pensiero” (espressione utilizzata nel dicembre del 1990 su una copertina di Newsweek) a fascisti, stalinisti, maccartisti, alla gioventù hitleriana, ai fondamentalisti cristiani, maoisti e marxisti, a seconda delle proprie preferenze. Bernstein pubblicò poi anche un libro e lo intitolò “La dittatura della virtù”. Nel libro, nota Weigel, si alludeva ai giacobini della rivoluzione francese e si assimilavano i campus universitari degli Stati Uniti alla Francia del Terrore quando, nel giro di pochi mesi, vennero uccise decine di migliaia di persone. In generale, in tutte queste pubblicazioni si faceva un riferimento molto vago e poco documentato alla reale origine dell’espressione “politicamente corretto”. Che era già diventata qualcos’altro.

All’articolo di Bernstein ne seguirono molti altri. Facendo una ricerca in un database digitale delle riviste e dei quotidiani statunitensi risulta che la frase “politicamente corretto” venne usata raramente prima del 1990. Quell’anno risultano invece più di 700 riferimenti, l’anno dopo più di 2.500 e l’anno dopo ancora più di 2.800. Tutti questi articoli, spiega Weigel sul Guardian, hanno richiamato e aggregato i soggetti più disparati che hanno cominciato a paragonare i componenti della nuova “polizia del pensiero” (espressione utilizzata nel dicembre del 1990 su una copertina di Newsweek) a fascisti, stalinisti, maccartisti, alla gioventù hitleriana, ai fondamentalisti cristiani, maoisti e marxisti, a seconda delle proprie preferenze. Bernstein pubblicò poi anche un libro e lo intitolò “La dittatura della virtù”. Nel libro, nota Weigel, si alludeva ai giacobini della rivoluzione francese e si assimilavano i campus universitari degli Stati Uniti alla Francia del Terrore quando, nel giro di pochi mesi, vennero uccise decine di migliaia di persone. In generale, in tutte queste pubblicazioni si faceva un riferimento molto vago e poco documentato alla reale origine dell’espressione “politicamente corretto”. Che era già diventata qualcos’altro.

Ruth Perry, docente di Women’s Studies al Massachusetts Institute of Technology, sostiene che tra gli anni Sessanta e Settanta, molti militanti di sinistra stessero leggendo il Libretto Rosso di Mao e che proprio da lì potrebbero aver preso l’aggettivo “corretto”, più volte citato. Ma non lo usarono nel modo in cui lo fece Mao. Dire “politicamente corretto” era una specie di scherzo tra gli esponenti della sinistra radicale americana: «Il termine è sempre stato usato ironicamente, sempre richiamando l’attenzione sul possibile dogmatismo».

Nel 1970 l’espressione venne anche utilizzata in modo più serio. L’attivista nera e femminista Toni Cade Bambara nel saggio La donna nera: un’antologia scrisse che «un uomo non può essere politicamente corretto e anche sciovinista». Toni Cade Bambara faceva riferimento al fatto che poco importava quanto molti suoi amici uomini fossero “politicamente corretti”: molti di loro non riuscivano a riconoscere alcuni problemi, come la condizione delle donne nere. Le prime vere contestatrici della “correttezza politica” erano delle femministe: si facevano chiamare Lesbian Sex Mafia e nel 1982 criticarono le militanti anti-pornografia del movimento più ampio di cui loro stesse facevano parte contestando la distinzione tra ciò che per alcune nel sesso era considerato politicamente corretto da ciò che invece non lo era (il sadomasochismo, nello specifico). Fino alla fine degli anni Ottanta, dunque, la “correttezza politica” venne usata esclusivamente all’interno di alcuni ambienti che potremmo definire di sinistra e da chi ne faceva comunque parte: per denunciare il rischio di una chiusura e di un irrigidimento della discussione.

Dopodiché l’espressione venne trasformata dall’esterno. Weighel li chiama neo-conservatori e spiega come sostennero, da subito, che dietro al “politicamente corretto” si nascondesse un programma politico sinistro che stava cercando di prendere il sopravvento nelle università americane e nelle istituzioni culturali. Politici, organizzazioni e media di destra cominciarono cioè a mettere sotto il concetto di “politicamente corretto”, usato come parola ombrello, la loro critica al cosiddetto multiculturalismo: gli studi sulle donne e sulle etnie e tutte quelle azioni positive che i movimenti studenteschi e alcuni accademici del tempo stavano cercando di realizzare per rendere più inclusivi i campus. Nel 1984, William Bennett, presidente della National Endowment for the Humanities e poi ministro dell’Istruzione nominato da Ronald Reagan, affermò ad esempio che i riformatori dei programmi di istruzione intendevano negare agli studenti un’eredità senza tempo sostituendo ai “testi classici” della civiltà occidentale opere di minore importanza. Bennett attribuì ai riformatori eredi del Sessantotto, rinchiusi nelle loro università e nei loro ambienti accademici, la pericolosa minaccia contro un prezioso patrimonio in nome di un percorso in realtà solo più inclusivo e differenziato.

È vero che alcuni teorici europei come Michel Foucault (che parlava di dispositivi di potere e di controllo nella società) e come Jacques Derrida (che rimise in discussione attraverso il decostruzionismo la storia della filosofia e della metafisica) divennero molto influenti nei dipartimenti delle università statunitensi tra gli anni Settanta e Ottanta. Ed è vero che molte università crearono nuovi “dipartimenti di studi” che partivano dalle esperienze e dai contributi culturali di gruppi precedentemente esclusi dall’accademia (queer, neri e donne). Ed è anche vero, infine, che vi furono esagerazioni e boicottaggi di libri e film. Ma è soprattutto vero che i programmi e i curricula avevano già subìto delle modifiche in passato e che questi dipartimenti erano conseguenti ai cambiamenti sociali che erano subentrati nella composizione di chi frequentava le università e nella popolazione in generale. Nel 1990, dice il Guardian, solo i due terzi degli statunitensi sotto i 18 anni era bianco e in California, le prime classi delle università pubbliche erano composte dalla cosiddetta “maggioranza minoritaria”: più del 50 per cento degli e delle studenti non era bianca.

L’aspetto più fuorviante delle pubblicazioni contro il “politicamente corretto”, prosegue Weigel, era sostenere che solamente gli avversari fossero “politicizzati”. In verità, lo erano per primi i critici, finanziati attraverso reti di donatori conservatori che intendevano, a partire dai programmi di istruzione, creare una nuova alleanza con certi ambienti politici. L’associazione del multiculturalismo con la globalizzazione e con la perdita di molti posti di lavoro e di potere tradizionalmente detenuti dalla cosiddetta “classe bianca”, permise poi contestualmente ai neo-conservatori di scaricare su qualcuno o qualcosa la responsabilità delle difficoltà che molti dei loro elettori si trovavano ad affrontare. Il “politicamente corretto” fu inventato cioè in modo strumentale per creare o aumentare la distanza tra la classe lavoratrice e i politici di sinistra che sostenevano di parlare in suo nome. Nell’immaginario a quel punto il “politicamente corretto” divenne immediatamente la sensazione che vi fosse un profondo divario tra la “gente comune” e le “élites” che cercavano di controllare il discorso e i pensieri delle persone normali. E ben presto l’operazione uscì dal mondo dell’accademia. Nel maggio del 1991, il presidente George Bush tenne un discorso all’Università del Michigan e parlò del “politicamente corretto” come di un grave pericolo per l’America: «Nella loro visione orwelliana, le crociate che richiedono un comportamento corretto schiacciano la diversità in nome della diversità».

La retorica contro il “politicamente corretto” divenne da lì in poi il sinonimo di un concreto tentativo in atto di stabilire un certo comportamento e di soffocare la libertà di parola. All’inizio del 2010, dopo un momento di perdita di interesse, il dibattito intorno a questo concetto riprese forza e sempre in ambito universitario. Questa volta, sotto attacco finirono soprattutto gli e le studenti, millennials giudicati narcisi e viziati, che intendevano impedire a chiunque di esprimere opinioni che loro stessi giudicavano offensive. In questa nuova ondata fu poi fondamentale una nuova convergenza. Per dirla facile, con il populismo.

Il politicamente scorretto e la correttezza anti-politica

Mentre alcuni accademici liberali continuavano a scrivere i loro articoli contro “il politicamente corretto” (commettendo molti degli stessi errori della prima ondata), cominciarono ad emergere nuove figure politiche, come Donald Trump negli Stati Uniti, e altre organizzazioni e movimenti di destra radicale di altri paesi che stavano mettendo in atto la stessa operazione. La nuova fase della critica al “politicamente corretto” potrebbe essere definita fase della “correttezza anti-politica”: sfruttando i metodi e gli argomenti già sperimentati negli anni Ottanta e Novanta ci si mise qualcosa di nuovo. Mentre nella prima ondata dei critici la direzione era quella di difendere le cose come stavano, la seconda ondata si era posta come obiettivo quello di distruggere lo stato delle cose. Dalla teoria si passò poi ai fatti. Trump, dice il Guardian, non ha semplicemente criticato l’idea della correttezza politica, ha effettivamente detto e fatto cose politicamente molto scorrette. Quando nel 1991 George Bush parlò dei pericoli del “politicamente corretto” come di una minaccia contro la libertà di parola, non scelse di esercitare il proprio diritto alla libertà di espressione prendendo pubblicamente in giro una persona con una grave malattia genetica o insinuando che una giornalista gli avesse fatto delle domande secondo lui ridicole perché aveva le mestruazioni.

E in questo passaggio dalla critica al “politicamente corretto” all’agire in modo “politicamente scorretto” si inserirono nuovi soggetti con idee sessiste, razziste o xenofobe rese, improvvisamente, politicamente concesse, accettabili e legittimate. Il filosofo francese Paul Ricoeur già nel 1967 scriveva: «La violenza che parla è già una violenza che cerca di avere ragione; è una violenza che si pone nell’orbita della ragione e che già comincia a negarsi come violenza». Fu questa l’operazione. Trump, durante la campagna elettorale, fece diverse proposte politiche controverse e chiaramente incostituzionali. Ma rispondendo ai suoi critici con l’accusa di essere “politicamente corretti” tentò di scavalcare l’ambito della politica pretendendo di entrare in un presunto spazio abitato da verità talmente evidenti da essere oltre qualsiasi possibile controversia. Ancora: durante il primo dibattito televisivo della campagna elettorale, quando la giornalista Megyn Kelly lo incalzò sulle sue affermazioni sessiste, Trump prima cercò di dire che erano solamente delle battute e poi, non fece in alcun modo marcia indietro: «Ho detto quello che ho detto. L’America è fissata col politicamente corretto, ma io non ho tempo per queste cose: ci sono cose più importanti da fare».

Ciò che in questa lunga storia sulle distorsioni del “politicamente corretto” è stato salvato al di fuori degli Stati Uniti è la sua versione finale. Nella percezione comune, il significato stesso dell’espressione è stato definitivamente compromesso o suscita, nel migliore dei casi, comunque qualche perplessità: l’essere definiti politicamente corretti porta cioè con sé, quasi in automatico, il senso di una vaga accusa, quella di proclamare la correttezza in un modo del tutto astratto e di far poi pagare concretamente le conseguenze di quella proclamazione alle persone comuni. E tutto questo mentre coloro che sono corretti politicamente, si mantengono nel privilegio e in una posizione di superiorità. Ciò che si combatte è poi l’impossibilità di potersi esprimere liberamente e con franchezza senza che una schiera di censori completamente privi di ironia accorra per zittire chi si lascia andare a una affermazione “un po’ fuori dall’ordinario” su donne, neri, migranti, omosessuali e così via o a un’affermazione evidentemente razzista, sessista, omofoba o islamofoba.

In un veloce rovesciamento i non politicamente corretti, gli istintivi, quelli che “parlano come mangiano” e che “sono come noi”, sono diventati coloro che hanno il coraggio di dire le cose come stanno, di pronunciare quelle parole che nel perbenismo del dibattito pubblico non sono concesse. Il risultato è però che quell’anticonformismo che si pretende di interpretare è diventato a sua volta un conformismo molto potente.

Le critiche fondate al politicamente corretto

Nel 1989 in Non possiamo saperlo Natalia Ginzburg scrisse che le parole “non vedente” e “non udente” erano state coniate «con l’idea che in questo modo i ciechi e i sordi» fossero «più rispettati». E poi: «La nostra società non offre ai ciechi e ai sordi nessuna specie di solidarietà o di sostegno, ma ha coniato per loro il falso rispetto di queste nuove parole. Le troviamo artificiali e ci offendono le orecchie e francamente le detestiamo».

In questo passaggio – citato molto spesso dai moderni critici del “politicamente corretto” che fingono di ridurre tutta la questione a un problema di linguaggio – Ginzburg criticava però il fatto che quanto veniva in quel momento proposto non era efficace e risolutivo del problema. Denunciava cioè non l’operazione linguistica in sé, ma il fatto che quell’operazione di facciata non fosse sufficiente. Ginzburg usava “il politicamente corretto” nel suo senso originario, quando nei movimenti di sinistra si denunciava che nella rivendicazione degli ideali di giustizia sociale che si stavano portando avanti ci si limitasse a intervenire o solo sulla forma (dando alle cose un altro nome e facendo una pura operazione di cosmesi) o non andando abbastanza a fondo in quelle stesse rivendicazioni. Nelle università statunitensi degli anni Settanta l’obiettivo di chi rivendicava l’uso della parola “neri” invece di “negri” era cioè quello di veder riconosciuti i neri come soggetti politici, non quello di chiamarli in un altro modo o di espellerli dal paese. Quando invece Matteo Salvini si oppone all’uso di “genitore” al posto di “mamma” o “papà” il suo vero obiettivo non sono le parole, ma la possibilità dell’adozione da parte delle coppie dello stesso sesso.

In questo contesto, la questione del linguaggio è centrale e usata strumentalmente per ridurre il tutto a una questione di parole (o di quantità e sto pensando alle quote rosa) facendo passare nel frattempo la negazione del concetto dietro a quelle stesse parole. In una specie di cortocircuito che ha confuso sia i punti di partenza che quelli di arrivo. L’argomento del “politicamente corretto” criticato come vuota operazione linguistica da parte di chi ha a cuore la sostanza, è stato cioè assunto come argomento principale dai “veri” detrattori del “politicamente corretto” ai quali sta altrettanto cuore la sostanza, ma per negarla. Ridurre il “politicamente corretto” a una sciocca e vuota questione di linguaggio è stata dunque una tattica in cui la posta in gioco era ed è esattamente ciò che quelle parole significano.

Le parole che si scelgono

Fin dal XV secolo, i Sioux, i Cheyennes e i Mohawk erano stati chiamati “indiani d’America”. Negli anni Settanta, con lo sviluppo degli Native American Studies, l’espressione “nativi americani” fu preferita dagli stessi attivisti indigeni poiché libera dal peso della colonizzazione e poiché rivendicava il riconoscimento di una serie di diritti per i nativi americani. La stessa cosa spiegano le femministe per quanto riguarda l’uso del maschile come presunto neutro per includere tutti e tutte.

Nel 1962 il filosofo e linguista inglese John Langshaw Austin, nel libro “Come fare cose con le parole”, sviluppò la teoria degli “atti linguistici”. Per lui – e per molti altri pensatori e pensatrici – parlare non era solo enunciare, ma anche e soprattutto agire. Parlando e scegliendo le parole si compie dunque un’azione che ha delle conseguenze. Anche la rivendicazione del “politicamente scorretto” ha a che fare con il linguaggio come “atto linguistico”, nel senso che diventa il modo in cui, attraverso le parole, pregiudizi sessisti, razzisti o omofobici più o meno coscienti vengono normalizzati e replicati. Judith Butler, una delle pensatrici femministe più autorevoli e influenti dell’ultimo decennio, in “Parole che provocano. Per una politica del performativo” scrive: «Non solo gli epiteti razzisti trasmettono un messaggio di inferiorità razziale, ma questo loro “trasmettere” è l’istituzionalizzazione verbale di quella vera e propria subordinazione». Viceversa, il linguaggio può diventare però un mezzo di sovversione e di resistenza, il primo e il più facile, contro la scorrettezza. Attribuisce a ciascuno e a ciascuna un potere di azione. Funziona, infine, dice Butler, come un fatto: «Le proprie parole fanno cose così come le si dicono».