Il 25 aprile 1945, secondo Bertolucci

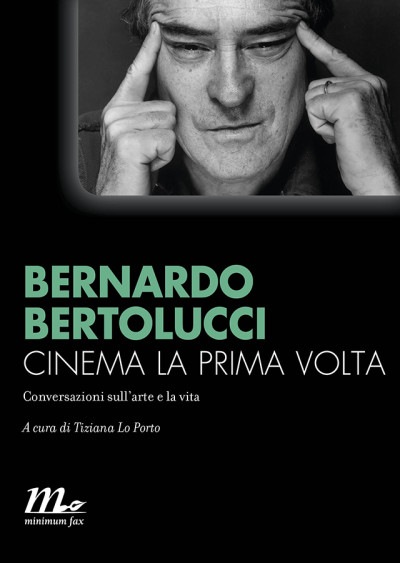

Cinema, la prima volta raccoglie le interviste più importanti di Bernardo Bertolucci dagli anni Cinquanta a oggi. Sono state recuperate e in gran parte tradotte, dopo un eroico lavoro d’archivio, da Tiziana Lo Porto. Il libro (467 pagine, 17 euro) è stato pubblicato a novembre da minimumfax. Incomincia con un ritratto di Bernardo a undici anni pubblicato dal Giornale dell’Emilia il 24 marzo 1952 e finisce con un’intervista a Colleen Kelsey pubblicata da Interview il 7 marzo 2014. In mezzo c’è un sushi mangiato a New York con Andy Warhol e i suoi amici nel 1977, raccontato sempre da Interview, dialoghi con Robert Aldrich, con la futura moglie Clare Peploe al termine delle riprese di Novecento nel 1975, e con Alberto Arbasino, Dacia Maraini, Gianluigi Rondi e molti altri. Nel complesso è un’autobiografia per dialoghi, o incontri, costruita nel corso di una vita e scandita dai film. È anche una testimonianza sulla cultura e sulla politica soprattutto italiane nella seconda metà del Novecento, ambiti a cui in pochi, in Italia, hanno avuto un accesso così diretto, biografico, quanto Bertolucci.

Cinema, la prima volta contiene anche un’intervista che Bernardo Bertolucci mi diede nel 2006, in occasione dei trent’anni di Novecento, che era appena stato restaurato dalla Cineteca di Bologna. Fu pubblicata dal settimanale Diario – e integralmente sul sito – nel mese di giugno. È una delle sue interviste più politiche. Bertolucci ricorda il giorno in cui, da bambino, sentì per la prima volta la parola «comunista», dei tedeschi a Casarola, l’imbarazzo e la contrarietà del Pci all’uscita del film, parla della lotta di classe, del «processo al padrone», delle BR e di come sia cambiata la percezione della pedofilia, descrive lo sconforto di Pasolini dopo una partita a calcio tra le troupe di Novecento e di Salò, che esprimeva in realtà lo sconforto di fronte al nuovo e il dolore di dirgli addio. Ma al centro di Novecento e dell’intervista c’è il 25 aprile 1945, il giorno in cui il film comincia. Come dice Bertolucci, «c’è una giornata che contiene cinquant’anni, tutta la prima metà del secolo: è il 25 aprile».

Trent’anni dopo Novecento

Diario della settimana, 23 giugno 2006

Nel 1976 si arrabbiarono in molti. Animalisti e femministe protestarono. Qualche fascista telefonò. Perfino il comitato centrale del Pci s’infuriò. Nel trentennale di Novecento la Cineteca di Bologna lo ripropone restaurato. A diario il regista rivela le proprie paure di oggi e descrive l’ottimismo di allora, rievoca il momento in cui a otto anni «diventò» comunista e riflette sulla trasformazione del concetto di pedofilia. Racconta di quando fu sfidato da Francis Ford Coppola e ripensa alla dolorosa abiura di Pier Paolo Pasolini.

Il 30 giugno la Cineteca di Bologna festeggia Novecento che compie trent’anni. Che sentimenti suscita questo anniversario?

Ho una certa paura, sono molto nervoso. Guarderò di nuovo Novecento negli occhi e mi renderò conto se è pieno di polvere. Spero di non provare imbarazzo, ma bisogna prendersi le responsabilità di ciò che si è fatto.

Le riprese durarono quasi un anno…

È anche questo a rendermi nervoso. Quando rivedrò il film dovrò ripapparmi un anno di vita. In quelle quarantacinque settimane, vivere e filmare coincisero. Non so di nessun altro film le cui riprese siano durate tanto. Ricordo che dopo l’uscita del film, mangiai con Francis Ford Coppola in un ristorante italiano a Little Italy. Andandosene, si voltò e mi disse: «Apocalypse Now will be one minute longer than Novecento». In realtà resta più corto. Ero andato al di là del lecito, quasi del possibile. Non riuscivo a staccarmi. Alberto Grimaldi, il produttore, mi disse che era ora di mettere la testa a posto. Così il lunedì riunii la troupe e dissi: «Sabato finiamo il film». Fu uno shock per tutti. Novecento era diventato una seconda vita, macchinisti ed elettricisti si erano fatti una seconda famiglia. E poi a ’sti romani piaceva come si mangiava: il set era a cinquecento metri dal ristorante Cantarelli, il più di moda negli anni Sessanta. Grimaldi diceva che era per questo che non riuscivamo a smettere.

A rivederlo oggi, pare quasi che i personaggi più riusciti, più veri, siano i contadini, i poveri, quelli che poi sarebbero presto scomparsi.

Lo spero. Se è così il merito è anche degli altri due sceneggiatori, Kim Arcalli e Giuseppe, mio fratello, che allora consideravo il mio angelo custode politico. Kim era stato nei Gap di Venezia, poi a sedici anni lo avevano mandato in montagna ed era diventato commissario politico di una Brigata Garibaldi. Aveva dei gran baffoni e così fingeva di avere vent’anni. Per capire quanto fosse centrale la politica per me, bisogna considerare che Novecento veniva dopo Ultimo tango a Parigi, cioè dopo un incredibile e inaspettato successo internazionale… Quando tango fu condannato al rogo, provai un senso quasi di martirio che, insomma, ha il suo fascino come si vede nell’espressione un po’ ambigua dei martiri pieni di frecce. Mi ricordo che dovevo votare e che non arrivò il certificato elettorale, così andai all’anagrafe elettorale… erano gli anni in cui il Pci era ancora veramente forte, e c’è questo funzionario che arriva con un vecchio registro. Inizia a sfogliarlo e mi dice: «Ma lei non ha il diritto di votare per cinque anni!» Quello fu uno shock, lo sentii davvero come una violenza. Era come se avessero disarmato uno che aveva investito così tanto nella politica. Mi sentii come un cittadino di serie B. Fu molto molto angoscioso…

Tra i motivi di nervosismo c’è anche il timore di confrontarsi con il fantasma del comunismo?

C’era forse nel finale del film quasi un eccesso di fede da parte mia, di passione per questo partito comunista, per questa parola, comunista, che imparai in un campo di pomodori da bambino. Stavo lì con le donne e a un certo punto, era il 1950, apparve una macchinetta con l’altoparlante che annunciava: «Domani tutti in piazza per lo sciopero generale per la morte di Attila Alberti». Io chiedo alla Nella, la contadina: «Ma chi è?» Allora lei si alza, proprio quasi recitando inconsapevolmente, e risponde: «Un comunista…» E allora ho avuto un imprinting, in mezzo all’odore del pomodoro, a settembre. Mio nonno era un piccolo proprietario, però io passavo più tempo con i contadini di Baccanelli dove sono vissuto fino ai dodici anni.

Il cognome della mamma di Alfredo Berlinghieri, il bambino ricco, è Rossetti, cioè quello della mamma di Attilio, la nonna paterna…

Ci sono vari piccoli blitz e citazioni, volute e involontarie, nel film. Per esempio, è significativo che i padroni si chiamino Berlinghieri, nel momento in cui io ero stato completamente affascinato da Berlinguer… E il fascista si chiama Attila perché io e Giuseppe volevamo fare un giochetto con il nome di nostro padre, Attilio… Tutto il film è basato sull’idea della dialettica. L’inizio è melodrammatico, nello stesso giorno dell’anno Millenovecento a pochi metri di distanza nascono due bambini, il figlio del contadino e il figlio del padrone. Proprio come nei romanzi ottocenteschi. A partire da lì hai lo sfruttato e lo sfruttatore, c’è la contraddizione, quindi la dialettica. Del resto è un film pieno di bandiere rosse fatto con soldi hollywoodiani.

Oggi la prospettiva sul Novecento è cambiata. Come sarebbe stato Novecento Atto III?

A un Atto III ho pensato dal 1978 agli anni Novanta, ma non sono riuscito a farlo. Perché dietro Novecento c’era anche la spinta propulsiva cominciata con l’antifascismo e poi con la Resistenza. I primi a chiedermi un Atto III furono un piccolo gruppo di esercenti, cioè la categoria più vicina agli umori del pubblico. Eravamo in un ristorante romano. Arrivarono come una delegazione. Invece, quando uscì, Novecento mise in imbarazzo i personaggi più importanti del partito comunista e tutto il comitato centrale che lo considerò pericoloso. Provai una grande amarezza. Mi ricordo che Giancarlo Pajetta mi disse: «Noi non abbiamo mai fatto il processo al padrone». Io, che allora ero molto megalomane e mi credevo onnipotente, gli risposi: «Sì, bravi, avete paura dal ’45. E ancora oggi vi fa paura solo l’idea». Però stava nascendo il compromesso storico, e avrei dovuto capirlo invece di offendermi. Anche perché, in realtà, uno o due processi al padrone nel rovighese c’erano stati (non so se come nel film con il padrone al centro e tutti i contadini intorno, nel modo cioè suggerito da alcune fotografie di processi cinesi). Ma il processo ad Alfredo del 25 aprile è una mia proiezione. Non è la storia come accadde, ma come avrei voluto che accadesse.

Negli stessi anni, le Br iniziavano a farlo davvero il processo al padrone. Pajetta forse aveva colto qualcosa di profondo e sensibile di quei tempi…

Le Br fecero lo sbaglio di non nascere quarant’anni prima. Quando Pajetta parlò del processo al padrone, il sequestro Moro non era ancora avvenuto. Secondo me, la sua irritazione era un’altra. Forse sentiva la nostalgia e, in fondo, l’amarezza di non averlo fatto allora. Per fortuna la Fgci giudicò il film diversamente: Walter Veltroni e Gianni Borgna vennero a consolarmi.

I fascisti reagirono?

Ci fu qualche telefonata minatoria…

Oltre al finale quasi maoista, qualcuno rimproverò al film la malvagità assoluta di Attila e Regina, i due fascisti interpretati da Donald Sutherland e Laura Betti. Sarebbero ancora così cattivi oggi?

Io volevo fare un epic e credo anche di esserci riuscito. E una delle basi dell’epos è proprio il manicheismo, i rossi e i neri, i buoni e cattivi. Non so se farei così cattivi i fascisti, perché oggi farei un film completamente diverso. Ma i due non sono soltanto malvagi, sono anche sessualmente perversi. Erano anni in cui si leggeva Wilhelm Reich e la sessualità del nazifascismo era un tema comune.

Chi protestò di più? E per quali scene?

Il casino fu provocato dalla sequenza in cui Stefania Casini prende in mano i due peni di Depardieu e Bob De Niro – poche attrici hanno avuto un momento così… Le associazioni per la protezione degli animali protestarono per la scena in cui il fascista Attila uccide un gatto. Dimostrai che era un gatto fantoccio con una molla, un effetto speciale. Allora protestarono per l’uccisione delle rane da parte di Olmo bambino. Ecco, quello era vero, erano vere, ma andare a caccia di rane era una delle cose più avventurose e più magiche della mia infanzia.

Anche le femministe criticarono il film…

Fui accusato da un gruppo di brave femministe italiane capitanate da Adele Cambria che mi fecero un piccolo processo per Ultimo tango, dopo avermi chiesto se accettavo. A difendermi c’era Germaine Greer, l’autrice dell’Eunuco femmina, uno dei pilastri del femminismo… Ricordo che la prima intervista su Novecento me la fece mia moglie, Clare Peploe. Insisteva molto sul fatto che c’era un bellissimo personaggio femminile, Anita, la Sandrelli, un pochino edificante, ma pieno di energia, e che io la facessi morire di parto. Clare mi chiedeva perché avessi scelto una fine così. Erano gli anni del femminismo ancora a brutto muso, molto militante e sentito, perfino dagli uomini, per esempio da me. Cercai di difendermi dicendo che in effetti farla morire per mettere al mondo un altro personaggio femminile, che ne avrebbe ereditato energia e intelligenza, significava che non ero stato così machista come sosteneva lei. E poi avevo pensato anche che nel personaggio di Anita c’è una specie di dissolvenza incrociata continua tra la Sandrelli e la Sanda, la moglie di Alfredo, cioè del padrone. Un pochino si ripete il rapporto tra Olmo e Alfredo. Mi piaceva anche questo.

Quanto scandalose sarebbero, oggi, le scene di nudo e di sesso che coinvolgono i bambini?

Allora non destarono assolutamente nessun problema. Ma negli ultimi decenni la pedofilia è cambiata, è diventata tremendamente aggressiva. Io ricordo che le mie prime lezioni di sesso sono state fatte da un campanaro che mi faceva sedere sulle sue ginocchia. Era un dolcissimo pedofilo che mi raccontava come una favola il sesso, l’amore e la creazione. Da bambini in campagna succede spesso di imbattersi in grandi che amano i bambini e per me non è mai stata un’esperienza drammatica… Neanche i pedofili sono più quelli di un tempo!

Anche la scena in cui il padrone Burt Lancaster si fa masturbare dalla ragazzina contadina provocherebbe un putiferio…

È vero. Anche perché la bambina non è offesa o spaventata. I bambini e le bambine di campagna hanno un’educazione sessuale molto precoce che inizia quando vedono un contadino camminare da lontano trascinandosi dietro un toro, il toro speciale portato per fecondare le mucche. Io ho sempre vissuto insieme a questi bambini. Avrei paura a tornare nella campagna della Bassa come ho paura di tornare in Cina… La Cina che si avvia verso questa straordinaria mutazione, non solo politica ed economica, ma anche antropologica.

Novecento e L’ultimo imperatore sono complementari?

In qualche modo sì. Sono due epic, hanno un respiro molto diverso da tutti gli altri miei film. Erano anni in cui ancora una grossa componente della mia tensione creativa di regista cinematografico era quella di mimesis con registi e film che amavo. Forse perché anche quando ho iniziato a scrivere poesie c’era la mimesis con mio padre. Era un modo di diventare altro, di uscire da me stesso, con questa idea che ho sempre avuto che la storia del cinema è un film di cui i film sono tante sequenze. La prima volta che sentii parlare di Pu Yi era il 1967, prima della Rivoluzione culturale, quando si diceva: guarda i cinesi che bravi, invece di decapitare l’imperatore lo hanno rieducato ed è diventato un giardiniere degli orti botanici di Pechino, e questo sembrava molto bello…

Qual è il rapporto tra cinema e storia, tra cinema e memoria?

Spero, a Bologna, di accorgermi di essere riuscito a raccontare un po’ come se nel tempo non esistessero il prima e il dopo, come se ci fosse un costante presente. Ho sempre pensato che il cinema conosce soltanto una coniugazione, il presente, perché la macchina da presa filma il presente che ha davanti. Anche se vesti i personaggi da antichi romani o da contadini e padroni del secolo che muore e del secolo che nasce e, quindi, cerchi di dare una connotazione temporale, poi in realtà la prospettiva dello spettatore che guarda il film è di contemporaneità. Il cinema è sempre in diretta. In Novecento c’è una giornata che contiene cinquant’anni, tutta la prima metà del secolo: è il 25 aprile.

Anche il suo prossimo film è centrato su un episodio realmente avvenuto. vuol dirci qualcosa di Bel Canto?[1]

La sceneggiatura è finita, viene da un romanzo americano. È straordinario come meno di dieci anni fa ci fossero dei guerriglieri – non erano terroristi, erano guerriglieri, e non era Sendero Luminoso, erano gli uomini di Túpac Amaru – che rimasero per tre o quattro mesi con una cinquantina di ostaggi senza che venisse tagliata nessuna gola. Si pensi a come sarebbe oggi una situazione del genere. Forse il terrorismo islamico è diverso dalla guerriglia marxista leninista dell’America Latina però c’è un abbrutimento generale…

Burt Lancaster, Sterling Hayden, Robert De Niro, Gérard Depardieu, Stefania Sandrelli, Romolo Valli, Alida Valli, Francesca Bertini, Donald Sutherland, Laura Betti… Novecento ha uno dei cast più straordinari della storia del cinema… Come ci si arrivò?

I nonni sono figure mitiche e volevo che i due nonni fossero mitici. Mi chiesi: cos’è mitico al cinema? Risposi: la vecchia Hollywood. Così andammo a Hollywood a prenderli. Per i due giovani volevo che il film fosse già una prefigurazione di una specie di compromesso storico, così decisi di prendere un americano a fare il padrone e un russo a fare il contadino. Ahimè, le autorità sovietiche, quando furono contattate, dissero che l’attore che avremmo scelto sarebbe potuto venire solo alla condizione che loro avessero approvato la sceneggiatura. Dissi di no, avevo già subito troppo con Ultimo tango. Così trovai questi due ragazzi, Depardieu che aveva fatto un film e De Niro due o tre cose tra cui Mean Streets che mi aveva molto colpito. Forse perché il film è durato così a lungo, ma a un certo punto Bob e Gérard, come anche Lancaster e Hayden, erano molto entrati nei ruoli e il loro rapporto riproduceva quello tra il contadino e il padrone. Gérard prendeva molto in giro Bob, avevano messo un po’ tutti le radici, erano molto diversi. De Niro aveva bisogno di molte parole, per un italoamericano di New York fare il grande latifondista emiliano non era facile. Gérard bastava dargli una spinta e lui entrava in scena e andava.

Di fronte alla vitalità dei contadini, lo sconfitto sembra il borghese Alfredo, nella sua incapacità di ribellarsi. Sembra debole, marchiato dall’inizio. Non c’è un po’ di classismo in questo?

Alfredo è un personaggio molto ambiguo. Si ribella al padre quando gli agrari si mettono insieme per la prima volta contro i contadini. Ma poi lo vediamo avvicinarsi ai fascisti. Riceve Olmo che torna dalla guerra, vestito da ufficiale anche se si è fatto riformare…

Lei è nato nel 1941. Ha qualche ricordo personale della guerra?

Ho il ricordo di un episodio molto nitido. Credo di avere avuto tre anni, non so se è un ricordo o un sogno. Eravamo sfollati a Casarola. Un giorno si sentono delle voci nei campi. Mio padre mi prende per una mano e ci sediamo sulla soglia della casa di Casarola, io seduto per terra e mio padre sullo scalino e incominciamo a giocare con dei sassolini. Dopo un attimo sbucano dei giovanissimi soldati, probabilmente della Hitler Jugend, con dei rami infilati nell’elmetto, mimetici, cantavano. È molto nitido. In seguito mio padre me l’ha raccontato tante volte. Lui diceva sempre di essere pauroso, ma che nei momenti di emergenza diventava coraggiosissimo. Avrebbe potuto essere arrestato. Cosa faceva un uomo di trentadue, trentatré anni in un paese di montagna senza essere soldato? Invece capì che mettersi lì e farsi vedere significava che non aveva nulla da nascondere. Eravamo sfollati perché mio nonno Bernardo aveva sentito dire in città che i fascisti sarebbero venuti a cercare mio papà perché a scuola faceva lezione di antifascismo. Era molto fiero e anche, però, addoloratissimo che due condannati a morte della Resistenza erano stati suoi studenti. Era un conflitto duro: i suoi insegnamenti finirono per diventare la ragione per cui due suoi studenti erano morti giovanissimi.

In Novecento il microcosmo della Bassa padana diventa un macrocosmo, diventa epico e universale come l’America dei western. Questo è stato possibile, ha spiegato in un’intervista, anche perché il paesaggio della Bassa è senza cornici, e senza orizzonte, perché non ci sono punti di riferimento per orientarsi, solo lari di pioppi… L’unico momento in cui l’orizzonte si «vede» è quando i due bambini, in una giornata eccezionalmente limpida, vedono la città e le ciminiere delle fabbriche. Quella è l’unica scena in Novecento in cui la fabbrica irrompe nel secolo, benché fuori campo… Una presenza che si intuisce anche nella scena in cui Olmo bambino parte in treno per Genova dove gli scioperanti verranno aiutati dal Soccorso rosso organizzato dai camalli...

Con Kim e Giuseppe siamo andati proprio a cercare nelle miniere dei ricordi, a parlare con la gente e i contadini. Mi aveva molto ispirato anche un capitolo del romanzo familiare di mio padre, La camera da letto, dove si racconta lo sciopero del 1908 e ci sono questi padroni che giocano a mietere il grano visto che i contadini non lavorano. E fu ancora mio padre a segnalarmi una pagina di Maxim Gorkij che si trovava proprio a Genova nel 1908 e racconta di come le società operaie si fossero prese carico dei figli dei contadini in sciopero a cui davano da mangiare. Fu uno sciopero molto duro, si faceva la fame. Quanto alla scena in cui Olmo e Alfredo vedono l’orizzonte e «la città», viene dalla mia esperienza personale. A Baccanelli dove abbiamo vissuto fino a quando io avevo undici, dodici anni, se si saliva all’ultimo piano, dalle finestre del solaio, certi giorni potevo vedere le torri della città, quelle che Madame de Staël chiamava «i minareti di Parma».

Sempre a proposito del paesaggio di Novecento, le scene di vita contadina fotografate da vittorio Storaro ricordano dei quadri. Avete fatto una ricerca pittorica? Di fronte a certe inquadrature della prima parte viene in mente Segantini.

È perché anche Segantini guardava la realtà. Era la realtà a essere così, non l’artista. A volte sono stato tentato anche con Storaro di ricreare un’iconografia sulla campagna, ispirandomi a Segantini o Millet, ma ho cercato di evitarlo in tutti i modi. Io credo che non ci sia la leziosità a livello delle immagini di una ricerca di citazioni. Anche l’idea del Quarto stato di Pellizza da Volpedo nei titoli venne proprio nel momento di fare i titoli. È un quadro importante per il rapporto tra la pittura italiana e la storia. Diventò molto noto in seguito, quando lo usò Craxi…

Il film resta anche come documentario. Le facce di quei contadini oggi in Emilia non esistono più…

Di questo devo dare atto a Gabriele Polverosi che per mesi andò a battere le campagne tra Parma, Mantova e Cremona a cercare proprio i visi più antichi che c’erano in giro. È stato un lavoro molto meticoloso e anche entusiasmante perché avevamo la sensazione di avere davanti l’essenza dei contadini che io ricordavo da bambino, che avevo mitizzato e che temevo non ci fossero più. Era l’epoca in cui Pasolini scriveva i suoi editoriali profetici e tragici sull’omologazione e sul genocidio culturale e io avevo paura di andare a fare un film in un’Emilia dove questo massacro culturale era già avvenuto. Invece mi resi conto che, proprio grazie agli strumenti dati dal socialismo e dal comunismo tra gli anni Venti e Quaranta, i contadini emiliani erano consapevoli del tesoro che costituiva la loro cultura. Nascevano i primi musei contadini come quello di Ettore Guatelli a Ozzano Taro. Era come se, grazie a quell’elaborazione politica, una parte dell’Italia vedesse ciò che accadeva, vedesse lo spazio che prendeva il consumismo, vedesse che la televisione unificava anche la lingua. Non oserei più entrare in un campo di pomodori oggi…

A quei tempi l’idea della cultura come strumento di emancipazione era ancora forte.

Infatti per me è stato molto frustrante in campagna elettorale cercare e non trovare mai, dove avrei voluto trovarla, la parola cultura. Le grandi affermazioni di Berlusconi sono la prova che la gente non riesce a elaborare ciò che le accade. Perciò la cultura è la cosa più importante. Anche perché la destra disprezza la cultura. I fascisti parlavano di «discorsi intellettualoidi». È sempre stata questa la loro terminologia.

I nipoti di Alfredo e Olmo (che avrebbero poco più di quarant’anni) che mestiere farebbero?

La terra credo che i Berlinghieri l’avrebbero tenuta, ma è difficile rispondere, non ho mai prefigurato il destino dei personaggi. L’idea di Atto III era di riprendere il film dove terminava, e accompagnare il secolo fino alla ne. Per me avrebbe potuto essere un film su dei giovani che, forse, come in The dreamers, avevano un brivido rivoluzionario nel ’68. Perché il ’68 finisce in realtà solo nel ’78 con la morte di Moro e, in fondo, anche con la morte di Pasolini.

Come giudicò Novecento Pasolini?

Non fece in tempo a vederlo. Lui girava Salò vicino, a Mantova. Così, il giorno del mio compleanno, organizzammo una partita di calcio. Vinse Novecento, ma fu molto peggio di Moggi e della corruzione di oggi. Dovevano giocare le due troupe, invece, dopo i primi cinque minuti, notammo visi sconosciuti in entrambe le squadre. Qualcuno ci disse che avevano chiamato dei professionisti, riserve del Parma, giovani della Lazio… Una ventina di minuti prima della fine, Pier Paolo chiese di uscire perché non gli passavano la palla, erano diventati tutti furiosi… Alla fine era molto di malumore. Aveva visto una tendenza anche in ciò che lì era avvenuto.

Avevate mai parlato di Novecento prima?

Sì, era stato molto carino. Era venuto a dirmi: «Finalmente fai il film sui tuoi contadini, questo sono sicuro che mi piacerà molto». Lui non amava Ultimo tango: «Quel Brando che cos’è, chi è?», chiedeva. Mi viene in mente una cosa che non ho mai detto a nessuno. Un anno dopo, quando scriveva il suo film su san Paolo, mi telefona e dice: «Bernardo, sei ancora in contatto con Brando?» Ho chiesto perché e lui ha risposto: «Ma sai, forse come san Paolo potrebbe essere una buona idea…»

Il film inizia con la morte di Verdi. L’anno 1900 è anche la data della morte di Nietzsche e Oscar Wilde. Quale morte può riassumere la fine del secolo appena trascorso?

Verdi in realtà muore nel 1901, ho anticipato la sua morte. Così, è proprio all’inizio del secolo che muoiono i due vecchi, il nonno di Alfredo, Burt Lancaster, e il nonno di Olmo, Sterling Hayden, proprio perché sono due figure ottocentesche e quando scrivevamo mi sembrava che non potessero affrontare il nuovo secolo.

Quanto alla domanda, io penso che la seconda parte del secolo sia totalmente occupata da Pasolini. Più passa il tempo e più la sua profezia sull’Italia e su quello che stava diventando, sulla sua mutazione antropologica e anche morfologica, diventa vera. Era implacabile lui su questo. C’è uno dei suoi ultimi pezzi, quello dell’abiura alla Trilogia della vita e cioè, Il decameron, I racconti di Canterbury e Il ore delle Mille e una notte, in cui dice che in quei film che celebravano l’innocenza e l’energia del Lumpenproletariat in realtà mentiva, a se stesso e agli altri.

Non c’è un che di nostalgico in Pasolini? Non è un macigno l’idea dei poliziotti buoni perché poveri e degli studenti cattivi perché ricchi?

Prima di morire abiurò quell’idea, infatti. Si era reso conto che il tipo di tensione che lo aveva portato alla Trilogia della vita era una grande bugia. Era dovuta alla sua impossibilità di dire addio a un mondo. Per questo fingeva. Si rifugiò nei luoghi delle Mille e una notte, poi in una Napoli arcaica, è dovuto andare a cercare dei luoghi fuori dal presente. Ma fu un’abiura molto dolorosa.

La lotta di classe che è il motore del film è ancora uno strumento per interpretare e leggere la storia e la contemporaneità?

Certo, però è come se la parola lotta e la parola classe avessero cambiato significato. Si tratta di due parole che ci sono ancora, ma si sono trasformate. Ci sono ancora le classi? Girando in Toscana poco tempo fa una domenica, continuavamo a vedere case del popolo. Uno dice: «Sono tutte chiuse, il popolo dov’è?» E un altro, cinico, dice: «Il popolo è in weekend». Io credo che anche se di questo strumento di lettura si sente la mancanza, bisogna essere capaci di buttarsi a corpo morto dentro le cose, di abbandonarsi davanti alla realtà, davanti alla macchina da presa. È per questo che Novecento è insieme un film di finzione, un melò, e un documentario soprattutto sui contadini. Trovarsi davanti alla macchina da presa quelle facce e quei corpi…

In un articolo sul Corriere nel 1976 ha scritto che l’ottimismo di Novecento era quello della classe dalla cui prospettiva la storia era vista. Era un tentativo di presa di distanza?

No. Mi distacco da quell’ottimismo solo oggi, forse. Era l’ottimismo della metà degli anni Settanta che oggi non esiste più, anche se lo cerchi in giro per tutta l’Italia. È questa la ragione per cui non sono mai riuscito a chiudere il capitolo Novecento con un Atto III. Non c’è più il contesto nazionale collettivo. E la parola utopia ha cambiato significato. Uno dei miei primi film si chiama Prima della rivoluzione ed è come se fossi condannato a vivere sempre «prima della rivoluzione».

[1] Tratto dal romanzo Bel Canto di Ann Patchett, Harper Collins, New York 2001, il film poi non è stato realizzato. [n.d.c.]

© mininimum fax, 2016- Tutti i diritti riservati