L’alluvione dei miei libri

In questi giorni di tempeste milanesi, voglio raccontare la storia dell’alluvione dei miei libri, il giorno terribile di settembre in cui ne buttai più di millecinquecento, raccogliendoli uno a uno dalla cantina allagata dove li avevo portati per fare spazio in casa durante una ristrutturazione, racconterò di come ho separato quelli da salvare e mi sono separato da quelli per cui non c’era più niente da fare, proverò a descrivere l’odore di muffa e carta bagnata, le pagine molli che si sfarinavano sotto le dita, le copertine deformate dall’umido, le figure distorte dall’acqua, i colori sbavati, sbiaditi, sbordati, e l’immane fatica e il dolore di gettarli nei bidoni bianchi della raccolta differenziata della carta in cortile, ma tenterò anche di raccontare di come, durante il gran sacrificio, i miei libri si siano animati.

Era metà della mia biblioteca, la metà che oggi non c’è più. C’erano molti dei libri che erano stati di mio padre, e di quelli che lui aveva tradotto – Gente di Dublino di Joyce, i racconti di Hawthorne e Cheever, le vite di Virginia Woolf e Stalin, la Vita sessuale nell’Antica Cina –, c’erano i libri comprati da mia madre, compratrice compulsiva – le bibliografie complete di Doris Lessing, Tony Morrison e Bruce Chatwin, prime edizioni di Simone de Beauvoir, Sartre e Camus – e c’erano quasi tutti i libri che avevo letto da bambino – L’Enciclopedia della fiaba ereditata dal nonno Otello, l’unica cosa che mi abbia lasciato, e Cavallo pazzo e Custer di Ambrose, che a 8 anni non ero riuscito a leggere, ma era rimasto in casa per sempre – e c’erano i libri che mi ero fatto regalare da adulto – l’edizione della Pléiade, Einaudi Gallimard dei racconti di Julio Cortázar, Il terzo poliziotto di Flann O’Brien e L’insopportabile Bassington di Saki – e quelli che avevo studiato all’università – Storia e critica dell’opinione pubblica di Habermas, Sorvegliare e punire di Foucault, i Dialoghi di Galileo – e alcuni di quelli che avevo pubblicato ai tempi di Isbn – Trilobiti di Pancake o il primo volume dell’Antimeridiano di Bianciardi, a cui avevo trovato il nome. C’erano anche Pickwick Papers, 1837, Nicholas Nickleby, 1839, Little Dorrit, 1857, pezzi singoli delle opere complete di Dickens pubblicate in 22 volumi da Chapman&Hall, London, Piccadilly, a metà dell’Ottocento. E in questo momento sulla scrivania, mentre scrivo, osservo Curiosity shop/Tale of two cities, l’unico a essersi salvato, da cui esala un odore di muffa pungente e straziante.

Quando tornai in cantina, quel giorno di settembre di un paio di anni fa, il cielo era azzurro ma pieno di nuvole. In casa avevano appena finito di imbiancare, gli scatoloni con metà dei miei libri – la metà che in casa non ci sarebbe mai stata – avevano vissuto in cantina per tutto il mese di agosto, al buio, appoggiati per terra ma su fogli di cartone pressato distesi sopra grandi sacchetti dell’immondizia neri. Il pavimento era appena stato rifatto, piastrelle di ceramica bianca, non sembrava umido – lo so che fu un’imprudenza, ma niente lasciava presagire il disastro – poi però, verso ferragosto, mentre ero via, su Milano era caduto il primo nubifragio, erano crollati alberi ed erano esondati fiumi, e dopo qualche giorno un altro diluvio si era scaricato sulla città, meno devastante del primo, ma evidentemente dalla piccola finestra a fessura della cantina a livello del marciapiede, l’acqua si era infiltrata ed era colata lungo le pareti in silenzio, concentrandosi negli angoli per poi invadere implacabile il pavimento. Mi ero portato una torcia – non c’è elettricità dentro la mia cantina – e ricordo che scendendo le scale ero proprio contento che i miei libri tornassero a casa. Infilai la chiave nel lucchetto e il lucchetto scattò, poi tirai il chiavistello e illuminai la stanza. Feci il primo passo all’interno. Sotto le suole il pavimento era asciutto. Tutto sembrava normale. Gli scatoloni mi aspettavano nell’ombra nell’identica posizione in cui li avevo lasciati.

Presi il primo, preparandomi a una gran fatica al termine della quale, però, tutto sarebbe stato come prima perché tutti i miei libri sarebbero tornati a casa. Ma quando sollevai lo scatolone, mi ritrovai tra le mani solo l’involucro perché i libri erano rimasti attaccati al terreno. Illuminai con la torcia: il fondo era fradicio, tutto il primo strato era marcito, ma l’umidità si era arrampicata anche sul secondo e sul terzo, infilandosi tra le pagine, sotto le alette, nelle rilegature. Sollevai il secondo scatolone sperando in un caso isolato, ma il disastro ritornò e continuò a riprodursi per ognuno dei quaranta contenitori che mi avevano aspettato al buio. Ero pieno di rabbia e sconforto. Incominciai a trasportarli fuori come potevo, ma ogni volta che riemergevo in cortile, il cielo sembrava più scuro, ormai avevo la schiena spezzata, le mani e le braccia sporche di muffa e carta spappolata, e poi, naturalmente, incominciò a piovere – può andare peggio, può sempre piovere – ma non a piovere poco, a piovere tanto, inondando di pioggia anche i pochi libri sopravvissuti, che mi precipitai a riportare all’interno ammassandoli nell’androne fino a occuparlo quasi tutto, perché erano troppi, e gli inquilini che tornavano o uscivano di casa mi guardavano esterrefatti anche perché ormai ero in preda alla furia, salvavo e buttavo a manciate, caricando i miei libri su un carrello dell’Esselunga che mi ero procurato apposta, e trasportandoli sotto la pioggia fino ai bidoni della carta ormai pieni nel cortile del condominio e in quelli requisiti dai palazzi vicini, e mentre lottavo con il peso-il marcio-la pioggia, e le dimensioni della tragedia si facevano via via più chiare, improvvisamente ogni libro incominciò a sembrarmi vivo, mi respirava sotto gli occhi e tra le mani, e ognuno suscitava il ricordo di quando l’avevo comprato, di chi me l’aveva prestato, della storia che conteneva, e ognuno, che fosse irrecuperabile o sopravvissuto, sussurrava una specie di senso e mandava un segnale.

Perché Thomas Mann e Dürrenmatt erano annegati? Non avevano più niente da dirmi? Perché invece Il cinese di Glauser, Sellerio, che non avevo mai letto e non ho ancora letto, si era salvato? La sua salvezza era un messaggio? Un presagio? Dovevo interrompere tutto e mettermi a leggerlo, lì, subito, nell’androne, perché sarebbe stato quel libro a cambiarmi la vita? Ma tempo per i dubbi non c’era. Erano sensazioni e pensieri improvvisi e violenti, simili a scosse, che si facevano strada attraverso la fatica, lo sporco e il sudore, tra le gocce di pioggia che si schiantavano a terra gonfie come rane, animando per pochi istanti gli oggetti che abbandonavo o salvavo. Prima di deciderne il destino, aprivo ogni libro, guardavo e toccavo, e leggevo frasi a caso, parole-righe-paragrafi, che mi parevano messaggi scritti da qualcuno chissà quando e chissà dove soltanto per arrivare fino a me in quel giorno di merda e dirmi qualcosa che non sapevo afferrare.

I libri sono gli unici animali al mondo che non possono essere lavati. Quando li bagni, l’acqua si infiltra dentro l’inchiostro e la carta regredisce a un impasto di cellulosa primordiale, le pagine sembrano riprecipitare nel mondo vegetale da cui provengono, allo stato di fogli-cortecce-papiri bagnati, ma in quei momenti succede anche che, prima di ritrasformare i libri nell’informe, l’acqua acquisti il potere di risvegliarli. Anche nella poesia L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili, che Montale scrisse il 27 novembre 1966 dopo lo straripamento dell’Arno a Firenze, l’acqua si mangia i libri – «i marocchini rossi, le sterminate dediche di Du Bos, / il timbro a ceralacca con la barba di Ezra, / il Valéry di Alain, l’originale / dei Canti Orfici» –, l’acqua rimette in disordine il filo delle parole, lo ingarbuglia di nuovo in modo che non sia più districabile, riporta il linguaggio all’orrore, a un mondo in cui nulla è stato ancora detto.

Alla fine dei miei libri se ne salvarono un terzo, circa cinquecento. La maggiore parte ha ancora addosso le cicatrici di quell’agosto piovoso e nella mia stanza si sente sempre un lieve odore di muffa. Per un mese i superstiti rimasero a terra nella mia stanza, il calorifero al massimo, aperti e ammaccati, dopo essere stati cosparsi di quintali di borotalco come bambini neonati. Non so se sia stata la cosa giusta da fare. Non credo. Da allora ogni giorno, anche in questo preciso momento, quello in cui scrivo, mi capita di sollevare lo sguardo e consolarmi osservando che ora nella mia libreria c’è spazio. Sto attento a non riempirlo. È raro che un nuovo libro abbia il diritto di sedere sugli scaffali. Lo spazio e l’assenza dei libri che c’erano prima mi immalinconiscono, ma mi tranquillizzano anche. Alcuni dei più dolorosi li ho ricomprati. Tutti gli altri rimarranno come ricordi, ma in fondo non mi sembrano troppo diversi da quelli che sono sopravvissuti, e se ne stanno in silenzio nella stanza in attesa di essere riaperti, cioè rievocati.

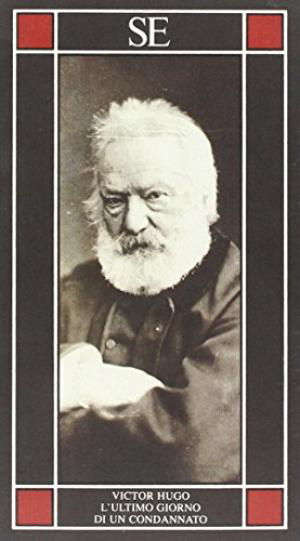

L’ultima immagine di quella mattina è l’ultimo libro buttato, o forse era uno dei tanti, non so: L’ultimo giorno di un condannato, edizione SE. Rivedo la copertina nella mente, come se fosse oggi: Victor Hugo mi fissa a braccia incrociate da dentro un cassonetto, sopra una fossa comune di libri, e mi fissa con uno sguardo deluso e incazzato.

* pubblicato anche su Linus, maggio 2016