Il cittadino-consumatore di Walt Disney e la sua città

Qui al Post, per motivi che non è sano approfondire adesso, siamo un po’ tutti appassionati di architettura. Chi per vocazione, chi per debito genetico, chi probabilmente per semplice noia. E la città, soprattutto l’utopia della città, ci affascina, quasi ci acceca. Per questo di Walt Disney e del suo operato come urbanista il peraltro direttore aveva già dato incarico a suo tempo di scriverne qui (la crisi di Disneyland Paris), e poi qui (Disney World sta risolvendo il problema delle code), e poi ancora qui (Celebration non è poi così perfetta), e poi qui (La guida di Eurodisney), e poi più di recente qui (Com’è cambiato Disneyland), con delle foto molto belle com’è peraltro tradizione dell’estetica decadente a cui aspira il peraltro direttore.

Mi inserisco umilmente in questo solco come il tradizionale vomere con un pezzo che avevo scritto per Diario (che non mi è stato mai pagato causa fallimento piuttosto rovinoso della testata) uscito sul numero 7 del maggio 2009. Pezzo che è stato anche ripreso addirittura in una tesi di laurea specialistica (ma quanto siamo spocchiosi noi giornalisti!) intitolata “Utopie di Strapaese” e discussa con successo (non per merito del mio pezzo, sia chiaro) alla Sapienza di Roma da Ludovico Di Ciaccio, che in realtà più che di Walt Disney voleva parlare di Milano 2. Beh, mi spiace, ma qui invece si parla proprio di Walt Disney e della sua utopia.

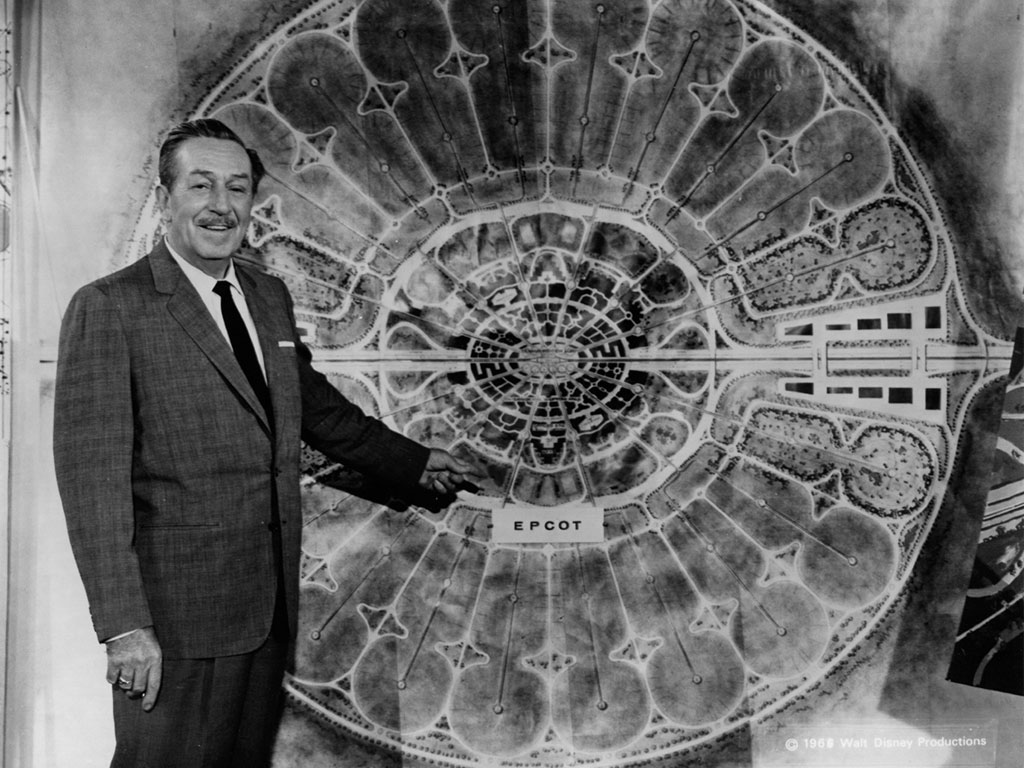

La prima regola per ben pianificare è riunire una mezza dozzina di signori vestiti di tutto punto e metterli in circolo, mostrando loro una bella mappa con aria intenta. Il resto, come si dice, viene da sé

È la destinazione turistica più popolare del pianeta: in meno di cinquant’anni è stata visitata da mezzo miliardo di spettatori paganti. Contiene quattro parchi tematici, due parchi acquatici, un centro commerciale (gigantesco), otto campi da golf e decine di hotel di varie categorie. Il Walt Disney World Resort, a sud di Orlando in Florida, non è né piccolo né finto, se per finzione si immaginano delle quinte di cartapesta e delle strade di gomma un po’ sfilacciata. Tuttavia, nella mente del suo creatore, il secondo dei cinque mega-resort della Disney avrebbe dovuto essere qualcosa di molto differente: non un parco divertimenti ma una città del futuro.

Nelle intenzioni di Walt Disney, infatti, il resort doveva chiamarsi semplicemente Epcot. Un nome che, nel progetto originario, era la sigla per Experimental Prototype COmmunity of Tomorrow, il “prototipo di comunità sperimentale di domani”. L’obiettivo di Walt Disney era creare uno showroom abitato, una vera e propria comunità lavorativa di 20mila abitanti in cui le grandi corporation statunitensi avrebbero mostrato la vita nella città del futuro con le nuove tecnologie “made in Usa” e un nuovo modello di organizzazione sociale. Una utopia incarnata, per di più al di fuori della legge comune al resto del paese. Il progetto di Walt Disney prevedeva infatti che nessuno degli abitanti fosse proprietario della sua casa, in modo tale che non potesse legalmente votare e quindi che la Disney avesse le mani libere per amministrare la comunità senza che questa potesse eleggere rappresentanti non desiderati, per comandare la polizia locale, per stabilire in piena autonomia i divieti e i permessi con la benedizione delle autorità della Florida. E soprattutto, che potesse fare la cosa più importante: stabilire le regole per vivere ad Epcot. Regole del gioco semplici e chiare: cittadini come clienti e dipendenti, tutti impiegati; niente pensionati, niente disoccupati e niente nullafacenti a ingolfare le strade.

Città come questa non se ne sono più viste, eppure le monotoraie sospese sono così belle, fanno tanto Blade Runner

Un sogno bizzarro, anche per un personaggio discusso come Walt Disney. Illustratore, disegnatore e poi imprenditore, Disney si era distinto fin dagli anni Trenta per le sue simpatie di destra e la forte opposizione a qualsiasi forma di attività sindacale dei suoi dipendenti. Il suo stile imprenditoriale non era però solo quello di un arretrato capitalismo paternalista con simpatie discutibili per i regimi totalitari in Europa prima della guerra: gli storici gli rimproverano la collaborazione con il senatore Joseph McCarthy nella “caccia alle streghe” degli anni Cinquanta. Disney testimoniò davanti alla commissione per le attività anti-americane, indicando come agitatori comunisti tre dei sindacalisti del suo studio di animazione. Inoltre, accusò la Screen Actors Guild, il potente sindacato degli attori americano, di essere un’associazione filo-sovietica, i cui scioperi erano “strumentali al tentativo di conquistare il potere negli Usa”.

In realtà, il pensiero di Walt Disney verso i dipendenti dell’impresa che aveva fondato con il fratello Roy nel 1923 era abbastanza chiaro: nessun prodotto dell’azienda poteva essere firmato da chicchessia che non fosse Walt Disney. Per molti decenni tutti i cartoni animati, tutti i fumetti e tutto il resto (con l’eccezione dei film con attori in carne ed ossa, a causa dei sindacati del settore) furono presentati al pubblico solo con il nome di Walt Disney, “nascondendo” per decenni geni come Ub Iwerks, Carl Barks, i fratelli Richard e Robert Sherman e decine di altri.

Se l'avessimo avuto in Italia, avrebbe voluto fare il Presidente del Consiglio. Solo che lui poi il ponte sullo Stretto lo faceva davvero.

È inedita, però, l’immagine di un Walt Disney ossessionato fin sul letto di morte dall’idea di realizzare la città del domani che, diceva “influenzi le generazioni future: realizzarla è un’occasione unica nella vita di chiunque”. Poche settimane prima della sua morte, avvenuta il 15 dicembre 1966, gli uffici della Disney avevano inviato ai rappresentanti dello stato della Florida un breve film di 24 minuti. È l’ultimo documento video in cui compaia Walt Disney. La pellicola, realizzata dai registi e dagli animatori di Burbank, è a tratti spettacolare. Sintetizza in modo efficace le migliaia di pagine di studi e progetti per Epcot. E sintetizza le speranze, i desideri e le ossessioni di Walt Disney: anche negli ultimi giorni della sua vita, dopo essere stato inutilmente operato di tumore a un polmone e mentre stava scivolando nell’agonia finale, Walt Disney continuava a a lavorare al suo progetto, ricorda il fratello Roy, “usando il soffitto della stanza d’ospedale come un invisibile tavolo da disegno”. Epcot sarebbe stata il culmine della sua passione per il futuro, il “mondo di domani” che aveva raccontato in televisione alle famiglie americane per tutto il decennio a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

(Per i più curiosoni, qui su YouTube il filmato completo su Epcot)

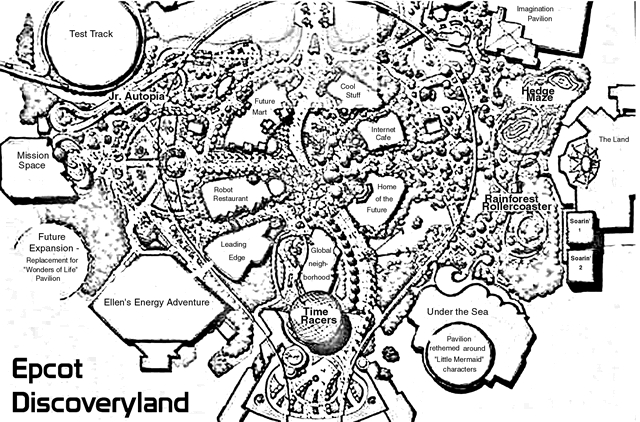

Oggi quei 24 minuti di film sono l’ultima testimonianza sopravvissuta di Epcot, insieme ad un plastico polveroso che si può vedere per pochi secondi percorrendo un tratto della monorotaia automatica nel resort di Orlando, nella sezione di Tomorrowland. È l’idea solo abbozzata, “che cambierà sicuramente più volte – diceva lo stesso Disney nel film promozionale – ma la cui filosofia di fondo rimarrà costante nel tempo”, dell’utopia pensata e progettata per anni in segreto da Disney.

Più di dieci anni prima, il 17 luglio 1955, Disney aveva inaugurato ad Anaheim, un sobborgo non distante da Los Angeles, Disneyland. L’azzardo di Disney era grande: l’azienda voleva sdoganarsi dai cartoni animati e dai film e programmi tv, dimostrando di saper fare qualcosa di “reale”. E il successo era stato immane: nel più grande e costoso parco divertimenti dell’epoca la gente faceva la coda da tutto il mondo per vedere il castello della Bella addormentata, la giostra con le tazze da tè di Alice nel paese delle meraviglie e il veliero dei pirati di Peter Pan.

A Disneyland niente era lasciato al caso: l’esperienza perfetta del turista nel lunapark senza borseggiatori, senza sporcizia e senza incidenti, in una Esposizione universale permanente dell’intrattenimento, era coordinata dietro le quinte da una macchina complessa. Centinaia di dipendenti e un gruppo di una dozzina di società controllate dalla Disney stessa, si occupavano di tutto: dalla creazione delle attrazioni dei singoli parchi all’arredo degli hotel fino alla manutenzione delle strade e dei veicoli di trasporto e ai servizi di polizia.

Era però l’idea del parco come comunità autosufficiente che affascinava Disney. La possibilità di coniugare nostalgia e futurismo, progresso tecnologico e ordine sociale. Trattare le persone come pupazzi: il parco tematico che diventa un gigantesco plastico in cui i visitatori sono pedine importanti quanto le attrazioni. Perché allora non trasformare, come poi avrebbe sognato il New Urbanism trent’anni dopo e raccontato il film “The Truman Show”, la vita delle persone in un vero e proprio spettacolo?

Raccogliendo i progetti e i capitali delle grandi aziende americane che stavano “costruendo il futuro” come Ibm, Hewlett Packard, General Electric e via dicendo. Per realizzare un parco-città in cui l’ordine regnasse sovrano e si potessero mostrare al mondo nuove tecnologie, nuovi stili di vita, nuovi prototipi di prodotti del domani. Utilizzando gli stessi dipendenti delle grandi società e del parco come cavie da laboratorio. Seguendo quella stessa idea padronale che faceva scomparire i disegnatori e gli autori dietro l’unica e onnipresente firma di Walt Disney.

La cosa più sorprendente, oggi, è che il modello di città modulare sognata da Disney si avvicina ai progetti di molte comunità pensate dal Rinascimento urbano europeo, il movimento architettonico che dagli anni Novanta immagina di costruire città ecosostenibili in cui le auto siano bandite, in cui la qualità della vita sia garantita dal verde pubblico, dalle strutture comuni, dalla disponibilità di sistemi elettrici di trasporto. Questo era anche il sogno di Disney, tra l’atro ossessionato dai treni fin dall’infanzia nel Missouri, dove padre e zio lavorarono per la Union Pacific Railroad.

Epcot infatti era costruita intorno al suo sistema di trasporto, con una pianta circolare su più livelli e due grandi assi di scorrimento. Al centro, un mega-centro congressi di almeno trenta piani. Poi, le aree residenziali e quelle per lo shopping, coperte da una enorme tettoia che garantisse protezione dal caldo, dal freddo e dalla pioggia. Quindi la cintura verde e infine la periferia residenziale, collegata tramite piccoli vagoncini da quattro posti su rotaie, i people mover, sempre in movimento. La monorotaia, invece, avrebbe portato ogni giorno gli impiegati al lavoro e i turisti all’aeroporto. Auto e camion, banditi dalla vista pubblica, sarebbero stati confinati nei livelli sotterranei, attraverso un tortuoso sistema di gallerie: Disney da bambino non aveva mai avuto la passione per le macchinine.

Recluso nella zona nord del gigantesco appezzamento di terra comprato da Disney e grande due volte l’isola di Manhattan, era previsto che ci fosse anche un parco divertimenti vero e proprio. L’unico che poi sia stato effettivamente realizzato. Venne infatti inaugurato il 1 ottobre del 1971 dal fratello di Walt, Roy Disney. È un resort sparpagliato, fatto di palazzi, castelli, villaggi, laghetti, attrazioni, hotel di fantasia, borghi medioevali, casette parigine, palazzoni veneziani, strutture futuristiche di Epcot, strappi alle leggi dell’architettura moderna che calano invece dalla fantasia degli illustratori dell’Ottocento europeo e del primo Novecento americano. Ma ad ovest c’è una piccola sorpresa. È la “new town” chiamata Celebration: un paese costruito negli anni Novanta e all’inizio amministrato direttamente dalla Disney Corporation. È un progetto meno futuristico rispetto a quello di Walt Disney (le solite villette a schiera con giardinetto, un centro urbano studiato a tavolino), ma è altrettanto claustrofobico. In pratica, rispetto ai progetti immaginati da Walt Disney, Celebration ha perso la magia del sogno e mantenuto solo l’ossessione per il controllo. Come di solito accade nella vita.