La canzone che ruppe i Beatles

Ormai siamo entrati nel vivo, ormai è un testa a testa, ormai restano soltanto CENTOOTTANTA brani dei Beatles da raccontare e commentare. Siamo partiti qualche mese fa dalla 254esima posizione e ci metteremo più o meno il tempo che ci misero i Beatles a sciogliersi… 50 anni fa.

Puntate precedenti: Le 250 migliori canzoni dei Beatles (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#214-201), (#200-181).

La playlist su Spotify.

180. Matchbox (Carl Perkins, incisa nell’EP Long Tall Sally, 1964).

“I’m sitting here watching matchbox holes in my clothes“. Quanto devono essere frusti gli abiti di un uomo perché comincino a comparirvi “buchi a forma di scatola di fiammiferi”? Ecco, questo è il blues. La musica della miseria, che nel 1964 in alcuni locali di Londra cominciava a diventare di tendenza, per un pubblico borghese che evidentemente non dava troppo peso alle parole. Ringo però veniva dal quartiere più misero di Liverpool, Ringo quei buchi negli abiti non li trovava esotici o divertenti. Matchbox non è la solita cover beatlesiana di Carl Perkins. I Beatles la incidono nel 1964 e ne fanno il primo singolo americano con Ringo solista, il che ormai corrispondeva a una concreta esigenza di mercato perché nel 1964 non solo infuriava la beatlemania, ma cominciavano anche a delinearsi nicchie commercialmente interessanti come la Ringomania: c’erano specifiche fan di Ringo, che urlavano ancora più forte quando ai concerti John cominciava a sistemare il microfono per il numero di Ringo, compravano più merchandising con Ringo, mandavano in classifica Ringo I Love You o I Want to Kiss Ringo Goodbye, e avrebbero apprezzato in particolare un singolo cantato da lui: tanto meglio se era un brano del suo artista preferito, Carl Perkins appunto. Salvo che Matchbox non è il solito rockabilly screanzato alla Perkins; è qualcosa che conserva più venature di blues, e Ringo lo canta con un tono più accigliato e virile del solito, in un primo e forse unico tentativo di scrollarsi di dosso la maschera di Harpo Marx del gruppo (If You Got Trouble sarebbe stato il secondo, ma non se ne sentì l’esigenza).

A quest’altezza i Beatles non avevano bisogno di continuare a imbottire i dischi di cover: se sceglievano ancora di registrarne, è perché volevano davvero usarle per dire qualcosa. Nel Regno Unito Matchbox uscì su un supporto particolare, un extended play di quattro brani, di cui tre erano cover di vecchi pezzi r’n’r. Sembrava quasi un messaggio al pubblico più esigente e maschile, che in quei mesi cominciava ad affezionarsi a gruppi più ‘duri’, apparentemente più fedeli alla matrice blues (tra cui i Rolling Stones): guardate che noi saremmo sempre i migliori a fare questa roba. Se solo volessimo. La suoniamo anche a occhi chiusi. La facciamo cantare a Ringo, e Ringo comunque è più credibile di voi.

179. Mr. Moonlight (Roy Lee Johnson, incisa in Beatles for Sale, 1964).

Mister Moonlight, come again please… Quando dicono che Mr Moonlight era una delle canzoni preferite di John, mi domando sempre: preferite in che senso? E mi rispondo che magari era la sua canzone preferita mentre faceva la doccia; magari amava cantarla a squarciagola nei cessi di Amburgo, aiutandosi col riverbero delle ceramiche. È un’ipotesi come un’altra per una delle cover meno spiegabili tra quelle incise dai Beatles, una ballata vagamente latineggiante di William Lee Perryman, detto anche Willie per gli amici, Piano Red per i clienti dei bordelli(*), Dr Feelgod per i collezionisti di 45 giri esotici. Probabilmente erano stati gli stessi Beatles a portarla in Europa, inserendola nel loro repertorio nel 1962 (c’è in giro persino una registrazione allo Star-Club di Amburgo). Nel 1963 comunque l’avevano già tolta dalla scaletta dei concerti, il che aveva consentito ad altri gruppi della scena nord-inglese di appropriarsene: i Merseybeats ne avevano inciso una versione più intima e rilassata, mentre gli Hollies di Graham Nash ci sperimentarono folli cambi di tempo che anticipano il prog-rock. Proprio a quel punto John Lennon decide di tornare sul luogo del delitto, offrendo al mondo la sua Mr Moonlight, molto più vicina all’originale, abbassata appena di un semitono: quanto basta per cantarla senza lacerarsi le corde vocali. Cosa voleva fare davvero? Mostrare che la sapeva cantare meglio di tutti? Prendere in giro le tendenze eclettiche di Paul? Forse semplicemente si divertiva a intonarla a squarciagola, come quando si entra in doccia urlando la canzone più cretina che si ha in mente. Perché t’amo, Signor Chiaro di Luna.

(*) scherzo.

178. What Goes On (Lennon-McCartney-Starkey: Rubber Soul, 1965).

Cosa succede in What Goes On? Se lo ascolti in stereo capisci subito che qualcosa non va. Magari non è sempre stato così, magari la versione in mono non era così disorientante. Ogni tanto vale la pena di ricordarlo: i Beatles che ascoltiamo nel 2019 non suonano esattamente come quelli originali. Sono rimasterizzati, ripuliti, riequalizzati, Paul probabilmente ha alzato un po’ le frequenze basse, mentre George potrebbe aver stornato l’attenzione da qualche magagna chitarristica; quello che meno ha potuto intervenire è stato ovviamente John (il quale fece in tempo a trovare orribili le prime riedizioni in stereo). Ma insomma di tempo per far sparire sotto il tappeto qualche errore di percorso ce n’è stato, e nonostante ciò è chiaro che in What Goes On è successo qualcosa di strano. Quelle chitarre troppo alte sul lato destro, sembrano suonate proprio da qualcuno che si sente troppo alto in spia e ha paura di sovrastare il cantato. What Goes On è una delle incursioni della ditta Lennon-McCartney nel country, giustificate dalla necessità di procurare a Ringo un brano adatto: il ritornello era già nel loro repertorio del 1962 e ha il sapore tipicamente acerbo dei primi brani McCartney-Lennon; le strofe vengono completate nel 1965 con un contributo simbolico di Ringo stesso (cinque parole, dice lui). Appena in tempo per completare la scaletta di Rubber Soul, anche se qualcosa davvero non va. Dopo un minuto e mezzo Ringo smette all’improvviso di cantare il ritornello e… non succede niente: sembra quasi che abbia perso il foglietto con le parole, le chitarre imbarazzate sul lato destro continuano a fraseggiare, una se ascolti bene sta suonando una specie di assolo ma non è molto più alta dell’altra, è come se avesse pudore a farsi avanti. Qualcosa evidentemente non ha funzionato e il fatto che dopo 50 anni di indagine ancora non si sia capito cosa è quasi consolante. Magari tra vent’anni un ragazzino si domanderà “ma cosa succede in What Goes On” e un Supermotore-di-ricerca lo porterà su questa pagina – ciao ragazzino del futuro, sono così felice che ti piacciano ancora i Bea – no, non ho la minima idea di cosa sia andato storto in What Goes On, ma resta qui, magari ti sarai anche chiesto perché hanno inciso Maggie Mae…

177. Maggie Mae (tradizionale; suonata per scherzo durante le session del gennaio 1969; incisa in Let It Be, 1970).

“‘Tis the part of Liverpool / they returned me to / two pound ten a week, that was my pay“. Alla fine della pazzesca storia erano passati appena dieci anni da quando cantavano canzonacce da pub alle fiere, con tre chitarre e a volte un contrabbasso. Dieci velocissimi anni, salvo che erano quelli che separavano il 1959 dal 1969, la miseria del dopoguerra dalla vertigine dell’era spaziale. Nel gennaio del 1969, nei freddi studi di Twickenham, i Beatles per la prima volta decidono di voltarsi indietro e dare un’occhiata a tutta la strada percorsa fino a quel momento. Un’idea più che legittima, salvo che sarà l’inizio della fine. Evidentemente non era consentito ai Beatles di fermarsi, guardarsi indietro e non trasformarsi in colonne di sale. Maggie Mae, quando la intona John quel mattino (e Ringo arriva subito a doppiarlo), può sembrare uno scherzo, o un semplice automatismo: lo studio non è riscaldato, fa freddo, e quando i Quarrymen nel ’59 dovevano scaldarsi prima di un’esibizione dal vivo magari intonavano una canzonaccia come Maggie Mae. Un ricordo spontaneo che un anno dopo Phil Spector trasforma in uno sberleffo, ritagliando una strofa di Maggie Mae e piazzandola proprio al termine dell’inno sacro di Paul, Let It Be; così che quella sporca Maggie “che non valeva niente neanche come ladra” diventa una specie di anti-Mother Mary. Due sterline e 10 scellini a settimana.

Cambiando apparentemente argomento: sapete che in tutta la Divina Commedia nessuno mai chiama il protagonista per nome, tranne Beatrice in Purgatorio XXX, quando si rivolge a lui per la prima volta da che è morta? Lei lo chiama “Dante” e Dante a quel punto trascrive il suo stesso nome “di necessitate”. Ecco, nel canone beatlesiano Maggie Mae è l’unica ad avere il diritto di pronunciare il sacro nome: Liverpool.

176. I Call Your Name (Lennon-McCartney: già incisa da Billy J. Kramer and the Dakotas nel 1963; ripresa dai Beatles nell’EP Long Tall Sally, 1964).

“Ti chiamo e non ci sei; è colpa mia, mi sono comportato male? Non riesco a dormire la notte da quando sei andata”. Anni dopo, riascoltando un vecchio pezzo che Lennon aveva cominciato a scrivere “quando ancora non c’erano i Beatles” a Paul venne il dubbio: ma forse stava pensando a sua madre?

Non è implausibile. In effetti I Call Your Name contiene una negazione da manuale freudiano, quando al settimo verso spiega “non piango mai di notte, non posso andare avanti così”, laddove tutto il senso della strofa lascia intendere che quel “never” davanti a “weep at night” va inteso al contrario: altroché se piango, tu non ci sei più, non riesco a dormire, è stata colpa mia? È veramente quel che può credere un bambino durante l’elaborazione di un lutto: se non ci sei più non sarà perché mi sono comportato male?

“Non capisci che non posso farcela? Non so chi ne sia capace. Non ce la farò, non sono quel tipo di uomo”. Anche se fosse soltanto una canzoncina d’amore, è comunque una protesta di impotenza abbastanza desolante (un’altra mattonata al monumento di John-Lennon-maschilista di You Can’t Do That e simili). Ma è lecito il sospetto che sotto covi qualcosa di più irrisolto. L’approccio di John e Paul alla composizione dei testi non è molto diverso dal modo in cui cominciano a comporre canzoni: riutilizzando intere frasi che hanno già sentito sui dischi, rimontandole in modi diversi e aggiungendo qua e là cose mai sentite, inventate lì per lì, pescate dall’inconscio. In seguito Lennon avrebbe negato di aver mai voluto parlare di sé stesso nelle canzoni precedenti al 1965: fino ad allora si sarebbe limitato a montare le parole più funzionali a ogni musica che gli venisse in mente. E però l’inconscio è un bastardo, l’inconscio s’apposta proprio lì dove non te l’aspetti, tu stai semplicemente pensando a come finire la strofa di una canzoncina che farà ballare le ragazze e boom! riveli al mondo che la notte sei un orfano che piange. Forse a posteriori Lennon se n’era reso conto, e la decisione di regalare il pezzo a un altro gruppo (i Dakotas di Billy J. Kramer) corrispondeva a una necessità di allontanare la canzone da sé.

L’anno dopo però i Beatles decidono di tornare sul delitto (che brutta bestia l’inconscio), forse perché la versione di Kramer a John non piaceva, forse perché nel 1964 non c’erano mai abbastanza canzoni da incidere. Il pianto lennoniano viene nascosto in una confezione ancora più dinamica e roccheggiante di quella dei Dakotas. Ringo addirittura accenna un due quarti vagamente ska durante l’assolo, primo caso in assoluto di cambio di tempo in una canzone dei Beatles: non abbastanza per impressionare il regista Richard Lester che la trovava troppo simile a You Can’t Do That e così scelse di non includerla nel film A Hard Day’s Night. Così il brano finisce un po’ defilato nell’EP Long Tall Sally, insieme a tre cover. Negli USA avrebbe ottenuto più attenzioni, uscendo nel Second Album della Capital al culmine della Beatlemania, giusto in tempo per essere ripreso dai Mamas and Papas che aggiungendo coretti e cambi di tempo ne faranno una hit e un cavallo da battaglia dal vivo. E a questo punto il freudometro s’impenna: i “Mamma e Papà” che cantano una canzone di John che piange perché la mamma non c’è più. Cassie dei Mamma e Papà che durante la canzone sussurra: “Oh John” come una Giocasta disperata, e così via. Che brutta bestia l’inconscio, davvero.

175. You Know My Name (Look Up the Number) (registrata nel 1967 ma incisa nel 1970 sul retro del singolo Let It Be).

Magari non avete ancora sentito You Know My Name (vi invidio); magari avete sentito dire che è uno dei brani più divisivi: o lo ami o lo odi. Non è vero, per esempio io amo solo il primo minuto e mi stanco prima dell’ultimo. Almeno una volta McCartney disse che era la sua canzone dei Beatles preferita, perché “è così folle” [insane]. Per alcuni è il capolavoro sconosciuto (per quanto possa essere ‘sconosciuto’ un lato B dei Beatles); per altri una stronzata senza senso. Hanno tutti ragione.

You Know My Name è quel che succede a un brano di Lennon-McCartney quando Lennon e McCartney si accorgono di crederci poco ma non riescono a smettere di cantarlo, giocandoci fino a trasformarlo nella parodia di sé stesso. La lunghissima storia del brano comincia nell’estate del 1967: John sta aspettando Paul a casa di quest’ultimo, quando sul pianoforte vede l’elenco telefonico di Londra con lo slogan “You know the name, look up the number“. Il telefono fisso esercitava un fascino particolare su Lennon, che aveva iniziato a inserirlo nelle canzoni (All I’ve Got to Do, No Reply) molto prima che arrivasse nelle case della maggior parte degli inglesi. All’inizio You Know My Name è solo una frase musicale nella sua testa, un “mantra”, dice lui. L’idea è di farne una cosa “alla Four Tops”, ma nessuno dei due compositori sente la necessità di aggiungere una strofa a quello che continua a sembrare un jingle pubblicitario. Anzi già nel primo minuto è chiara la volontà di insistere sul suono delle parole fino a svuotarle di significato: “you, you know, you know my name“. Nel primo minuto lo ascoltiamo cantato all’unisono da John e Paul, anzi, dalla versione “soul” di John e Paul: entrambi la urlano con foga e sentimento degni di concetti più profondi. È il momento in cui forse ci rendiamo conto che da qualche parte qua dentro potrebbe davvero esserci una buona canzone. Ma è restata lì. La ripetizione della stessa frase a velocità diverse è un espediente abbastanza raro che torna in un altro dei ‘capolavori nascosti’ del periodo, Hey Bulldog.

Anni dopo Paul arriverà a ipotizzare che lo scopo di John fosse inviare un messaggio disperato a Yoko Ono, che aveva già incontrato e non sapeva come rivedere: “sai come mi chiamo, cerca il mio numero!” Di lì a poco la situazione sentimentale dei due si sarebbe comunque sbloccata senza bisogno di You Know My Name: e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui fu accantonata. Un altro motivo potrebbe essere che a una session fu invitato Brian Jones… che si portò un sassofono: uno strumento che i Beatles non avevano mai usato e di cui lo stesso Jones non era un virtuoso. Nel ’67 presentarsi in uno studio con uno strumento insolito era diventata una disperata tattica di sopravvivenza per Jones, che forse sentiva di non poter più competere come chitarrista coi colleghi di pari rango. Il brano a quel punto prese una piega surreale (o forse l’aveva già presa) non dissimile da quello che stava succedendo negli studi dove i Rolling Stones, abbandonati a sé stessi da Andrew Loog Oldham, conducevano gli esperimenti confusi che avrebbero portato a Their Satanic Majesties Request.

Il mantra del primo minuto viene declinato in stili diversi, forse alla ricerca di quello adatto a ospitare una guest star col sassofono: prima abbiamo la versione ska, forse il primo ska suonato in Inghilterra da musicisti bianchi, anche se lo avremmo sentito soltanto su Anthology 2. Poi abbiamo la versione bossanova, attribuita da un Lennon-presentatore agli “Slaggers, featuring Dennis O’Bell”. Dennis O’Bell altri non è che Paul McCartney all’apice della sua gigioneria, e lasciatemi dire una cosa. È facile odiare Paul quando fa il gigione, quando ride di sé stesso e pretende che anche tu lo trovi divertente, ma in questo caso la situazione è così manifestamente una buffonata, e lui così contento di fingersi un crooner baffuto col microfono in mano, che quel minuto e mezzo di vocalizzi ammiccanti è davvero esilarante. Sappiamo che la bossanova è sempre stato un desiderio frustrato di Paul, e che trasformare una canzone dei Beatles in una bossanova era una cosa che gli capitava spesso di fare in studio tra una take e l’altra (durante le session di Get Back! improvvisa lì per lì una Long and Winding Road samba che non è davvero male). Segue una sezione detta ‘vaudeville’ con Mal Evans che ‘suona’ una vanga in un secchio di ghiaia mentre Paul e John fanno le vocine con lo stesso senso infantile del divertimento già visto all’opera in Los Paranoias, e finalmente la sezione swing con l’intervento sassofonico di Brian Jones.

Una volta registrata, nessuno sapeva esattamente cosa fare di You Know My Name. Rimase inedita anche quando i Beatles si ritrovarono a corto di materiale e per la colonna sonora di Yellow Submarine ripresero vecchi scarti di Sgt Pepper come Only a Northern Song. Ma più che uno scarto da riciclare You Know appariva forse come una possibilità da esplorare meglio. Viene rispolverata il 30 aprile del ’69, quando John e Paul, in una fase complessa del loro rapporto, decidono di riaprire lo scrigno e giocarci ancora un po’, mandando appunto Mal Evans a procurarsi una vanga e un bidone di ghiaia. In luglio Brian Jones, ormai estromesso dagli Stones, affoga nella sua piscina. In novembre Lennon decide che You Know My Name sarà il lato B del terzo singolo della Plastic Ono Band (sul lato A un altro buffo esperimento di studio, What’s the New Mary Jane). Qualcuno – non sappiamo chi – si oppone formalmente, e alla fine You Know My Name uscirà sul lato B dell’ultimo singolo dei Beatles prima dello scioglimento, Let It Be. Il che rende You Know My Name una delle possibili “ultime canzoni dei Beatles”. Non sarebbe neanche il finale peggiore: non con un bang, ma con una risata. Ok, forse una risata tirata un po’ troppo a lungo. Ma davvero, è bello ricordare ogni tanto che John e Paul si divertivano. Che non si sono sempre detestati come ai tempi di…

174. Maxwell’s Silver Hammer (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).

“Questa è di Paul – la odio. Mi ricordo solo che ce la fece fare un centinaio di milioni di volte. Fece di tutto per farne un singolo, e non lo è mai stato, e non avrebbe mai potuto esserlo, ma ci mise i suoi inserti di chitarra e fece sbattere a qualcuno dei pezzi di metallo [Ringo picchia con un martello su una vera incudine] e così spendemmo più soldi in quella canzone che in tutto il resto dell’album, penso”.

Maxwell’s Silver Hammer è la canzone che ha rotto i Beatles. Magari sarebbero morti ugualmente da lì a pochi mesi – non li tieni assieme quattro ventenni superstar quando cominciano a sposarsi – però in questo universo non è stata Yoko e non è stata Linda e i suoi genitori che non si fidavano di Allen Klein, né George che sentiva di avere canzoni migliori: è stato il martello d’Argento di Maxwell (clang clang!), e Paul McCartney che credeva sinceramente di avere scritto una hit. Non era una hit, Lennon l’aveva capito al volo. Non la sarebbe mai diventata ma Paul continuava a farla provare e riprovare, a imporre la sua canzoncina macabra al più grande gruppo della storia del rock. Là fuori intanto stavano succedendo cose. I Cream si scioglievano tra indelebili fuochi artificiali, gli Stones gettavano nel piatto Sympathy for the Devil e Honky Tonk Women, gli Who alzavano la posta con Tommy, insomma ormai quel genere che oggi chiamiamo Rock si era emancipato dai languori adolescenti, la gara tra i gruppi inglesi per suonarlo più forte e meglio era apertissima e nel frattempo Paul si ostinava con le sue canzoni da ospizio/asilo. When I’m 64 era simpatica, Your Mother Should Know un po’ ripetitiva, Honey Pie lasciava perplessi, Maxwell’s Silver Hammer è il momento in cui persino l’ammiratore di Paul si domanda se ci fa e ci è. Cioè non sei ironico, Paul. Non è quel tipo di rivisitazione del passato che può attirare un pubblico distratto e non particolarmente preso dal rock’n’roll. Non c’è nemmeno più un sapore rétro in Maxwell; non si può nemmeno più giustificare come un numero in costume. Maxwell è semplicemente una melodia che ti frulla in testa e che non ti lascerà in pace finché non te ne libererai – del resto anche Yesterday è nata così, e anche Yesterday all’inizio sembrava qualcosa di assurdo e rischioso.

Maxwell è l’inevitabile errore di percorso di uno straordinario talento naturale che non ha più punti di riferimento – tanto è solitario il percorso in cui si è avviato. Mentre fuori infuria la battaglia tra blues-rock e folk-rock, McCartney insiste ad attingere al vaudeville, a Tin Pan Alley, magari pure alle operette di Gilbert e Sullivan, e a tutto quello che gli suona in testa un grammofono personale. Per quanto riguarda il testo, Paul forse si rende conto di aver esagerato col bozzettismo di Obladì-Obladà e Honey Pie: ma nel tentativo di proporre qualcosa di meno stucchevole, sbanda sul lato opposto raccontando con sorridente serenità la storia insolitamente trucida di un laureando in medicina che col suo Martello d’Argento rompe la testa a una compagna di studi, all’insegnante e al giudice che lo condanna. Non fa ridere, non fa riflettere, lascia perplessi come quella assurda copertina in costume da macellai che tre anni prima Paul aveva insistito per stampare per un disco americano: viene il sospetto che il senso dell’umorismo di Paul sia tarato su una frequenza diversa da quella dei comuni mortali.

Alla morte di Brian Epstein, McCartney aveva preso le redini del gruppo perché dei quattro appariva il più pragmatico, il più responsabile, insomma il più maturo. Non tutto era filato per il verso giusto, ma anche quando perdeva un colpo (il film di Magical Mystery Tour) aveva dimostrato di essere in grado di rialzarsi e ribattere. E finché era in grado di garantire lati A come Hey Jude o Lady Madonna, gli altri tre sarebbero stati folli a non seguirlo. Ma appunto, per continuare a mantenere la sua posizione Paul era costretto a dover sfornare capolavori a getto continuo. Maxwell è un moto di ribellione, forse inconscio: puntando su Maxwell, Paul dimostra ai colleghi di non essere infallibile, firma le sue dimissioni da boss dei Beatles e a quel punto tutto precipiterà abbastanza rapidamente. Bang Bang, Maxwell’s Silver Hammer made sure that they were dead.

(Maxwell è anche la canzone dei Beatles in cui irrompe all’improvviso l’inconfondibile suono di un moog, il padre di tutti i sintetizzatori. Non dà fastidio, è in una certa misura un passaggio simbolico: sorge la musica elettronica, i Beatles tramontano).

173. The Inner Light (Harrison, lato B di Lady Madonna, 1968).

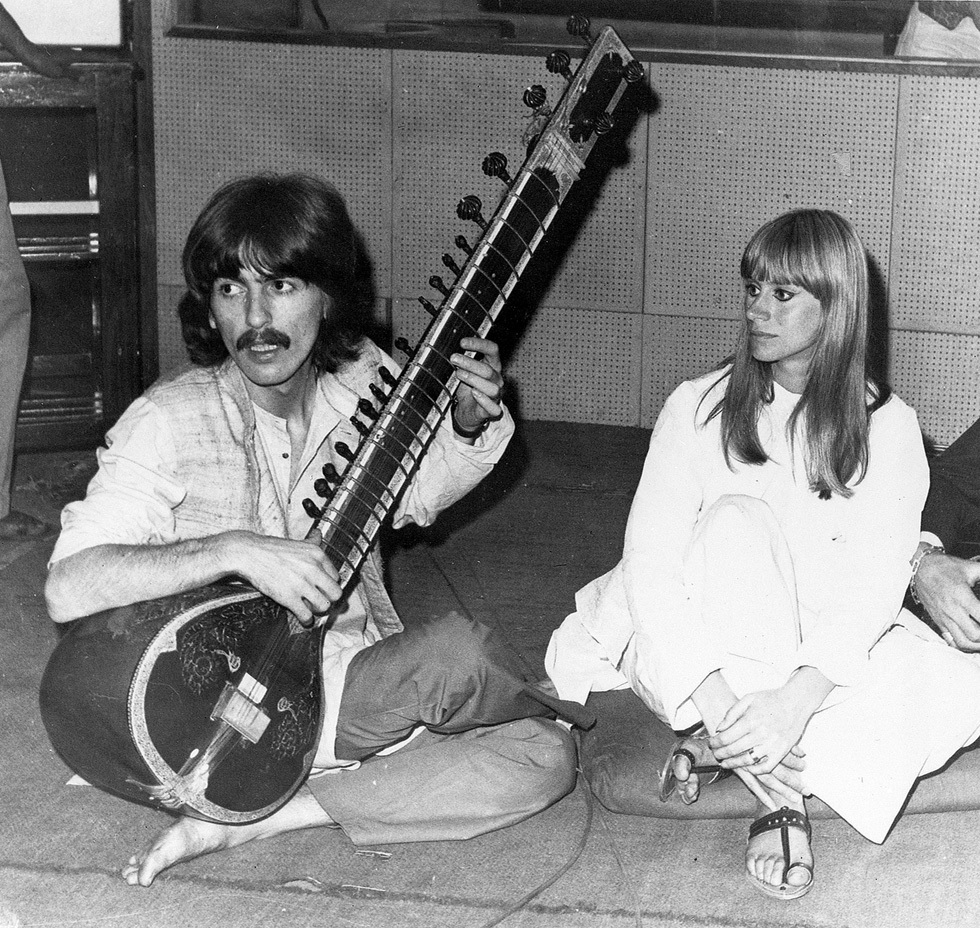

“Senza uscire dalla mia porta posso conoscere tutte le cose della terra”. Ho sempre trovato abbastanza ironico che l’unico brano dei Beatles non realizzato (del tutto) in uno studio europeo sia una canzone che parla di quanto sia inutile viaggiare, composta peraltro dal Beatle più giramondo e meno eurocentrico: eppure “più uno viaggia, meno uno conosce”. The Inner Light, che poteva essere l’inizio di una nuova fase, ne segnò il termine: è l’ultimo pezzo ‘indiano’ scritto da Harrison per i Beatles. Si ritrovò inciso quasi per caso sul Lato B di Lady Madonna, e poi per molti anni non più ristampato, al punto da godere della reputazione di pezzo meno conosciuto dei Quattro. Eppure quando un anno prima qualcuno aveva chiesto a Lennon se avrebbero ancora inciso canzoni col sitar, Lennon aveva risposto “sarebbe come chiederci quando la smetteremo di suonare canzoni con la chitarra”, dando sfoggio di una correttezza politica molto in là da venire. E però il problema c’era: il sitar nei dischi dei Beatles fino a quel momento aveva funzionato da spezia esotica per movimentare pietanze quasi completamente occidentali. Molto presto la spezia avrebbe stancato: cosa sarebbe successo a quel punto: l’avrebbero accantonata o avrebbero deciso di fare sul serio e cucinare pietanze realmente diverse? Già Within You Without You era un evidente tentativo di fare sul serio, anche se confinato in un album di travestimenti.

Nel gennaio del 1968 George è in India, alla ricerca di stimoli per una colonna sonora che gli avevano commissionato e che sarebbe stato il suo primo disco solista. A Mumbai (si chiamava ancora Bombay) incide con musicisti indiani professionisti un raga vero, non un’imitazione alla Beatles; a Londra in febbraio aggiungerà il cantato, ispirato al Tao Te Ching, con qualche coro di John e di Paul nel tentativo di dare una parvenza più beatlesiana a qualcosa che ha davvero più l’aria di un progetto solista. Con questa canzone George arriva a un limite: ora deve scegliere se tornare indietro od oltrepassarlo (e uscire dai Beatles?) Tornerà indietro, con risultati spettacolari e un’ombra di rimpianto: cosa sarebbero diventati i Beatles se nel 1968 avessero deciso di fare sul serio world music? Forse fu proprio l’esperienza indiana a suggerire a George un’inversione di rotta – forse ebbe la sua importanza anche la delusione al termine dell’esperienza nell’ashram del Maharishi. Meno uno viaggia, meno resta deluso.

172. I’m Happy Just to Dance With You (Lennon-McCartney, A Hard Day’s Night, 1964).

Before this dance is through I think I’ll love you. Può un buon bridge salvare qualsiasi canzone? Ma se compare prima della strofa, è tecnicamente ancora un bridge?

A proposito: tecnicamente cos’è un bridge? Eh, non facile da spiegare. Più facile definire cosa non è: il bridge non è la strofa. Ma non è nemmeno il ritornello, quell’elemento che nel pop moderno diamo per scontato di ritrovare alla fine di ogni strofa, secondo una convenzione che proviene dalla musica popolare (e che invece i primi Beatles usavano molto parcamente, preferendo strutture compositive più classiche, tipiche della musica radiofonica scritta e prodotta a Tin Pan Alley). Se il ritornello è il momento in cui la canzone trionfa, il bridge è un elemento più umile: non vuole trionfare sulla strofa, vuole soltanto distrarci un attimo da essa affinché non ce ne annoiamo, giusto il tempo minimo per farcela di nuovo desiderare. All’inizio compariva una volta sola, ma quando i Beatles cominciano a comporre è già consolidata l’abitudine di ripeterlo almeno due volte, secondo lo schema strofa-strofa-bridge-strofa-bridge. A volte si sviluppa intorno a un accordo in minore, solo per la gioia di rifarci trovare alla fine il tono maggiore (e a volte i Beatles fanno l’esatto contrario).

Può un bridge rubare la scena alla strofa? È appunto quel che succede in I’m Happy. Il bridge è talmente più interessante della strofa che alla fine decisero di farcelo sentire per primo, in quei primi dieci secondi in cui secondo George Martin i Beatles tra il 1963 e il 1964 si giocavano tutto: o ti piace subito o cambi frequenza della radio. Fate pure la prova, provate a saltare quei dieci secondi e ascoltare I’m Happy a partire dalla strofa. Non diventa subito più detestabile? Per Paul era una di quelle canzoni scritte “per assecondare i gusti dei fan”, ambientate in quell’universo-balera in cui il massimo del consesso carnale consisteva nel ballare vicini e tenersi la mano. Scritta facile facile per venire incontro alla timidezza di George, I’m Happy è quasi completamente riscattata dal tiro del bridge, che sviluppa le banali premesse della strofa in modo inatteso ma coerente

171. Old Brown Shoe (Harrison; lato B di The Ballad of John and Yoko, 1969).

“Se cresco voglio fare il cantante, indossare anelli in ogni dita”. Sepolto (assai ingiustamente) alla centosettantaduesima posizione, Old Brown Shoe è il primo brano che risalendo incontriamo del Blue Album. E allora è il caso di spiegare cos’è il Blue Album (e il suo gemello Red Album), perché a distanza di 40 anni la discografia dei Beatles si è ormai cristallizzata e chi li ascolta oggi su Spotify o altrove non ha difficoltà a identificare i dodici album canonici, mentre il Red e il Blue Album non li trova, magari nemmeno sa cosa siano, il che in fondo è anche giusto, trattandosi di compilation postume: e però sono i due dischi che i Beatles hanno venduto di più negli anni Settanta (un decennio in cui a quanto pare i Beatles, senza esistere, hanno venduto più dei Rolling Stones che facevano quasi un disco all’anno); sono i dischi che hanno formato un’intera generazione di beatlemaniaci, compreso il sottoscritto che ancora prima di farseli prestare da una zia e di rovinarli con puntine scadenti, aveva già buone nozioni di Storia dei Beatles grazie agli autisti delle autocorriere che tenevano il Red Album sul mangiacassette. Il Red Album (disco doppio antologico del periodo ’62-66) e il Blue Album (’67-70) con le loro copertine speculari sono stati fondamentali nel trasformare nell’inconscio collettivo di una generazione un catalogo di canzoni in una vera e propria saga: di traccia in traccia senti i Quattro crescere, trionfare, sperimentare, litigare, lasciarsi. In un certo senso il Rosso e il Blu sono il più grande e struggente concept album mai realizzato.

Quando poi sento dire che Old Brown Shoe è sottovalutata, è uno dei ‘tesori nascosti’ della discografia beatle, resto perplesso: sottovalutato in che senso, un pezzo che si trova nella più storica raccolta dei Beatles? Solo 54 brani su duecentotrenta ebbero questo onore, il che significa che tra Settanta e Ottanta Old Brown Shoe è stata suonata da centinaia di milioni di giradischi in tutto il mondo, assai più spesso di tanti riempitivi dei dischi ufficiali. Se questo non l’ha resa ugualmente una canzone ‘famosa’, forse davvero Old Brown Shoe non se la meritava e aveva ragione Lennon quando la scelse come lato B del singolo The Ballad of John and Yoko: è un brano che le caratteristiche impalpabili di un lato B, quel tipo di canzone che non troverai mai per caso all’autoradio o mentre fai la spesa al supermercato, quel tipo di canzone che devi andarti a cercare nel tuo scaffale privato. Old Brown Shoe è l’ennesima sottovalutata produzione di George Sottovalutato Harrison in quell’anno di grazia che fu il suo 1969. È una specie di tentativo di rileggere in chiave più rock alcuni stilemi beatlesiani: il gioco tra strofa in minore e ritornello in maggiore, il pianoforte in levare suonato barbaramente da George come una percussione, il gusto per i giochi di parole tra il nonsense e l’alta filosofia. Tutte queste cose che vi piacciono dei Beatles (ci dice George il Sottovalutato), i Beatles potrebbero suonarle anche un po’ più dure, come i gruppi che andavano sempre più forte in quegli anni. Il che spiega anche la bizzarra la linea di basso, che negli anni è stata oggetto di un lungo dibattito tra beatlemani: l’ha suonata George o Paul? La cosa buffa è che entrambi almeno una volta l’hanno attribuita al compagno! In realtà non c’è nessun mistero, almeno stavolta: la linea è stata composta da George su quello strano ibrido chitarra-basso che è la Fender VI, e Paul l’ha rieseguita fedelmente, ottenendo il plauso del collega. E in effetti riflettendoci, oltre a non avere le caratteristiche più classiche dello stile bassistico ‘squillante’ di Paul, è quel tipo di linea di basso che può venire in mente a un chitarrista: notevole ma ingombrante, più efficace nel farsi notare che nel creare un accompagnamento ritmico: è vero che in quegli anni anche Paul ogni tanto ci teneva a dimostrarsi un virtuoso del suo strumento, ma non al punto di rubare la scena, e il basso di Old Brown Shoe fa esattamente questo: si mette in primo piano come un bassista non dovrebbe fare mai. Poi chissà, forse è solo un effetto delle pessime puntine con cui l’ascoltavo a sedici anni, o del missaggio. Lennon odiava il missaggio del Rosso e del Blu (Lennon odiava un po’ tutto, negli anni Settanta).

170. Think for Yourself (Harrison, Rubber Soul, 1965).

Think For Yourself non sarà il capolavoro di George Harrison – dopotutto era la sua quarta o quinta canzone – ma è una delle più divertenti da ascoltare, grazie alle trovate strumentali (basso fuzz, organo hammond, Ringo che terzina a tutt’andare) e malgrado il testo saccente e rancoroso. (Più tardi George ammise di non ricordare a chi aveva destinato i suoi moniti severi, “probabilmente al governo”). È uno dei brani su cui si riverbera con maggior lucidità la gioia di vivere e di suonare che pervade Rubber Soul anche e soprattutto quando i testi vorrebbero essere più profondi – a volte più che profondi sembrano imbronciati, ed è spesso il problema di George. Qualcuno avrà già notato che i suoi titoli, messi assieme, sembrano rivelare un atteggiamento piuttosto bipolare nei confronti dell’interlocutore/partner: “lasciami stare”, “ho bisogno di te”, “ti piaccio troppo“, “se avessi bisogno di qualcuno [penserei a te]”… “pensa per te”. Non c’è un solo caso in cui la canzone non sia rivolta a una seconda persona dalla quale George sente quasi sempre la necessità di distanziarsi. È un atteggiamento che finisce proprio con Think For Yourself, che in effetti sembra studiata come canzone di commiato: “Fai quel che vuoi fare, vai dove devi andare, pensa per te perché io non ti accompagnerò”. Da qui in poi George si preoccuperà principalmente di sé stesso e della condizione spirituale (e del fisco, anche, sì).

Think è significativa anche per quello che succede ai cori. L’idea originale era di registrare le armonie vocali di George, Paul e John intorno al microfono: una soluzione a cui George era particolarmente affezionato. Qualcosa però non funzionava e così decisero di registrare tre tracce separate: anche stavolta un brano di George offriva spazio per sperimentare qualcosa di nuovo. Il risultato è interessante persino dal punto di vista psicanalitico: nel ritornello abbiamo il giovane e inesperto George doppiato in sottofondo da un Paul baritonale che canta le stesse parole sulla stessa melodia come un padre che dice, vedi, la dovresti cantare così, quando sarai grande vedrai che riuscirai a cantarla bene come me. Mentre nella strofa irrompe a sorpresa e a tutto volume un John-soprano, la prefigurazione del John-mamma coi capelli lunghi ancora un bel po’ di là da venire. Con genitori adottivi del genere, quanto spazio aveva a disposizione il giovane George per diventare sé stesso?

169. P.S. I Love You (Lennon-McCartney; lato B di Please Please Me, poi nell’album omonimo, 1963).

“As I write this letter, send my love to you“. C’è parecchia corrispondenza epistolare nei primi testi dei Beatles: è uno degli aspetti che li rende più datati. Chi sarebbero questi teenager che per dirsi Ti Amo si scrivono lettere? “Tienimi la mano” oggi fa un po’ ridere, “stringimi forte” non tramonta mai, ma “post scriptum ti amo” ai miei tempi era quasi surreale, ai miei tempi non si scriveva più nessuno. Lennon era in qualche modo consapevole del problema, quando cercava di infilare in All I’ve Got to Do o No Reply almeno un telefono. Ma era un’americanata: i fidanzatini inglesi dell’epoca non potevano ancora telefonarsi, in casa un apparecchio con la cornetta ancora non l’avevano, e così… si scrivevano lettere. Lettere anche abbastanza banali, come banalissimo è questo testo che insieme a Love Me Do lascia pochissime speranze sulla futura carriera letteraria del duo Lennon-McCartney: qui davvero ogni verso che ascolti è il verso più banale che ti potrebbe venire in mente per far rima con quello che hai appena ascoltato. “Together”, indovinate, anticipa “forever”, ed è la rima più difficile della canzone: nelle strofe Paul si limita a rimare “love” con “love”, “you” con “you”, e quando non sa che altro cantare continua a riempire il bridge di “you you you”. Come gli abbiano permesso di continuare a scriversi i testi da soli dopo una simile prova di inanità resta un mistero. Sospetto che a Lucio Battisti, in Italia, abbiano affiancato Mogol per molto meno. E invece bastava dargli un po’ di tempo a Paul, e prima poi dalla fontana capricciosa della sua ispirazione sarebbe scaturita… Obladì-obladà. Sì, vabbe’. Magari anche Battisti, a insistere. Chi lo sa.

I testi non sono mai stati la specialità di Paul, mettiamola così. Hanno sempre un che di irrisolto, e certe espressioni che siamo abituati a trovare normali perché le abbiamo appunto ascoltate da lui, ma se ti fermi un attimo a pensarci… Cosa vuol dire “Io credo in Ieri”? Cosa vuol dire “Il movimento di cui hai bisogno è sulla tua spalla”? Cosa vuol dire Maxwell’s Silver Hammer, dalla prima all’ultima parola? E allo stesso tempo Paul ha una sensibilità precisa e immediatamente riconoscibile, che si avverte dal primo momento e forse il primo momento è proprio PS I Love You: l’attenzione sincera e priva di snobismo per i piccoli fatti della vita quotidiana, un gusto che in Italia definiremmo crepuscolare. A 21 anni Paul ha già deciso che vuole cantare le buone cose di pessimo gusto, come quelle lettere banali che si scrivono gli innamorati proletari: poche parole e stentate parole, formule artefatte dietro le quali è necessario immaginare un trasporto sincero. PS I Love You non sembra davvero molto diversa dalla lettera stereotipata di un soldato dal fronte, e nel 1963 di lettere del genere erano ancora pieni molti cassetti inglesi. Le armonie vocali del bridge sembrano proprio voler virare la canzone al seppia delle vecchie foto coi contorni irregolari – il titolo PS I Love You lo aveva già usato Bing Crosby, Paul non lo copia ma si atteggia comunque a crooner, con lo stesso mimetismo istintivo con cui i soldati innamorati al fronte componevano frammenti lirici con le poche espressioni letterarie che avevano memorizzato alle elementari.

168. Dig a Pony (Lennon-McCartney, 1969 ma incisa in Let It Be, 1970).

Una delle tante sue canzoni che presto o tardi Lennon avrebbe definito “spazzatura” (“a piece of garbage”): un ritornello che è una professione di amore per Yoko (“Everything has got to be just like you want it to”), una strofa nonsense dove il nonsense ormai ha esaurito la spinta propulsiva di Strawberry Fields e di Walrus, ed è rimasta solo una pigra abitudine a riempire i versi di sillabe a caso, non senza inserire almeno una frecciatina ai Rolling Stones (“I roll a stoney. Well, you can imitate everyone you know“). Tutto qui, davvero? Dig a Pony ha tutta l’aria di non essere mai uscita da una condizione embrionale: è un brano che Lennon non riuscì a completare prima del concerto sul tetto della Apple, e che successivamente non riprese in mano perché non avrebbe avuto più senso. Come I’ve Got a Feeling, si tratta di un brano pensato e scritto per essere suonato dal vivo: un pezzo di bravura, a modo suo. Lo svela il riff, una fittissima scala pentatonica suonata da John e Paul all’unisono. Malgrado fosse il musicista tecnicamente meno preciso dei quattro (o forse proprio per questo), John era il più incline ai riff sovrabbondanti: vedi I Feel Fine, And Your Bird Can Sing, Everybody’s got Something to Hide. Questo rende un po’ meno gratuito il riferimento agli Stones: Dig a Pony è l’ennesimo avvertimento. Guardate che ci saremmo ancora, e saremmo ancora i più forti. Anche dal vivo, con le chitarre in mano. Se solo volessimo (ma forse ci è passata la voglia).

167. All I’ve Got to Do (Lennon-McCartney, With the Beatles, 1963).

Ecco un altro record: su duecento canzoni, credo che sia stata l’unico caso in cui quando sono andato a controllare perché non ricordavo chi l’avesse scritta, ho scoperto che erano stati Lennon e McCartney. Ero convinto che si trattasse di una cover, e in effetti i debiti di Lennon nei confronti di Smokey Robinson sono più evidenti qui che altrove: la melodia è smaccatamente pentatonica e somiglia più davvero allo stile delle cover beatlesiane che a quello delle loro composizioni originali. E siccome sia Lennon che McCartney cominciarono a scrivere canzoni riempiendo, per così dire, i buchi, ovvero ingegnandosi a scrivere una canzone per quelle situazioni in cui non ne trovavano una già scritta, è interessante cercare di capire di che canzone sentisse la necessità John Lennon mentre scriveva All I’ve Got to Do. Nessuna particolare necessità, si direbbe dalla prima strofa, se non quella di visualizzare una partner completamente succube delle necessità o dei capricci del cantante: se ho bisogno di te, ti chiamo (al telefono!) e tu ci sei. Se ho bisogno di un bacio, ti chiamo ed eccoti qui, la fidanzata come accessorio portatile erogatore di gratificazioni immediate (Mick Jagger ci scriverà decine di canzoni negli anni successivi). Dopodiché però arriva il bridge – e col bridge una sorpresa: “and the same goes for me”, canta John con foga genuina. The same goes for me: la stessa cosa vale per me. Se hai bisogno, mi chiami, io arrivo. Ti serve un bacio, eccolo. Perfetta simmetria del rapporto, completa parità dei sessi concepite e cantate nel 1963, su una musichetta pop, da un tizio che quasi per caso non è diventato uno scaricatore nei docks di Liverpool. Quando si dice che i Beatles sembrano un miracolo, ecco.

166. Don’t Bother Me (Harrison, With the Beatles, 1963).

Don’t Bother Me è la “falsa partenza” di George Harrison, il primo pezzo scritto da lui che poi non ne avrebbe più firmati fino al 1965. La carriera autoriale di George Harrison è uno dei grandi enigmi della storia della musica popolare. Sintetizzando: all’inizio George non è un compositore. Dopo questo primo tentativo (abbastanza promettente) non riuscirà più per parecchio a proporre materiale confrontabile a quello dei due colleghi. Questi ultimi fino a un certo punto mostrano nei suoi confronti una relativa pazienza, rivelatrice del fatto che non lo considerino un vero rivale. Lo assecondano allegramente nella sua ‘fase indiana’, costruendogli di fatto una specie di ghetto in Sgt Pepper. Nel 1968 la situazione cambia all’improvviso: di ritorno dall’India, Harrison comincia a sfornare canzoni di buon livello, una manciata delle quali sono considerate tra le migliori mai incise dai Beatles. I colleghi, pur non potendo negare il potenziale di While My Guitar o Here Comes the Sun, restano increduli, e anche noi a 50 anni di distanza lo siamo: era già incredibile che due compositori e interpreti di eccezionale talento come John Lennon e Paul McCartney si fossero incontrati in un sobborgo di Liverpool: quante possibilità c’erano che anche il loro chitarrista fosse l’autore di alcune delle più belle canzoni mai scritte nel ‘900?

La traiettoria di George Harrison diventa da questo punto di vista uno dei grandi argomenti dell’ambiente contro la genetica: Harrison non è nato genio, evidentemente non lo era quando scriveva Don’t Bother; lo è diventato a causa delle sollecitazioni dell’ambiente, stimolato dalla prossimità e dalla competitività di Lennon e McCartney. Lo dimostra anche il fatto che il suo apice creativo sia stato raggiunto proprio durante la crisi e lo scioglimento dei Beatles, come documentato da quel monumentale disco solista, All Things Must Pass, che prometteva cose incredibili di là da venire. E invece, una volta allontanatosi dai colleghi, Harrison ha smesso abbastanza rapidamente di scrivere canzoni interessanti, seguendo una parabola non troppo scostante da quella di Lennon, e ritrovandosi verso la fine dei ’70 a far uscire dischi per evitare inadempienze contrattuali. Come se il vero motore della creatività di George fosse stato dimostrare di non essere il meno interessante dei Beatles: una volta cessati i Beatles, il problema non si poneva più. Don’t Bother Me non è una brutta canzone. Confrontatela con le canzoni che scrivevate voi a 21 anni. Magari se a quel punto vi avessero preso a bordo John e Paul, a 27 avreste potuto scrivere Something. Ma non è andata così, sospetto.