“Amami, deh! Lo sai che amo te” (Beatles #85-76)

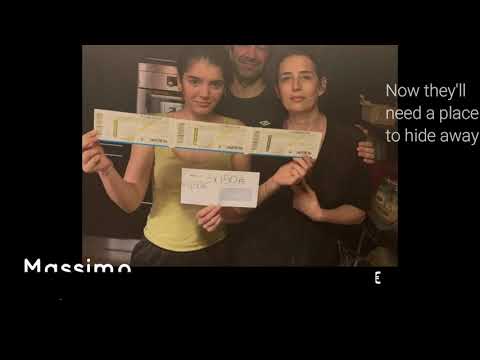

Cinquant’anni fa il mondo restava senza i Beatles: cinquant’anni dopo i fans italiani non riescono a darsi pace per le due date di Paul McCartney saltate a causa della pandemia. Non è solo una questione sentimentale: i biglietti avevano prezzi, ehm, importanti – del resto di membri dei Beatles in circolazione ce n’è sempre meno – e gli organizzatori italiani hanno deciso di rimborsarli mediante voucher da utilizzare per altri concerti nei prossimi 18 mesi. Un espediente a quanto pare perfettamente legale, ma che colpisce i beatlemani italiani nel loro punto debole: che se ne fanno di un voucher di centinaia di euro, se Paul non scende più? Quante date di Sfera Ebbasta di puoi comprare con un voucher del genere, e perché mai al mondo dovrebbe interessarti Sfera Ebbasta se hai comprato il biglietto per un concerto di Paul McCartney? Tra le varie forme di protesta, la più divertente – ma anche toccante – è il video che allego qui sotto, Yesterpay. Anche se a me sarebbe venuto in mente prima You Never Give Me Your Money (you only give me your funny paper)…

Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-81).

85. Things We Said Today (Lennon-McCartney, A Hard Day’s Night, 1964).

Da-da-dan. Essere Paul McCartney significa, ad esempio, trovarsi in vacanza su uno yacht con Jane Asher, e invece di passare il tempo con Jane Asher, sprecarlo sottocoperta a sperimentare nuovi giri d’accordi e a comporre una canzone a proposito di quanto rimpiangerà il tempo passato con Jane Asher. In inglese la chiamano “reverse nostalgia”, la nostalgia per quando avremo nostalgia di adesso, e in Italia l’ha brevettata Giacomo Leopardi col Passero Solitario. Però Leopardi quando scriveva “sconsolato volgerommi indietro” barava, il Passero l’ha scritta tardi e poi l’ha retrodatata. Invece Paul nel ’64 aveva già la sensazione che le cose si sarebbero messe peggio – inoltre si era preso un’insolazione, la stanza puzzava di carburante, insomma la vita da ricchi non stava dando tutte queste soddisfazioni. Things We Said Today forse non suonerebbe così tetra se non si ritrovasse in un album sgarzolino come Hard Day’s Night: è una delle prime canzoni in cui si inverte una delle convenzioni fin qui adottate dalla ditta Lennon-McCartney, il bridge in minore dopo due strofe in maggiore: qui è l’esatto opposto, un preludio alle atmosfere più problematiche del disco successivo. La schitarrata iniziale è una gran trovata: in una frazione di secondo ci informa che la canzone ha intenzione di suonare più acustica del solito, e prepara il terreno per il colpo di scena del bridge, quel passaggio da minore a maggiore che dà l’impressione che sottocoperta qualcuno abbia acceso la luce. Il futuro incerto sbiadisce e Paul riafferra gioioso il presente fortunato: Me I’m just the lucky kind, sono un ragazzo fortunato.

84. She Came in Through the Bathroom Window (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969)

Domenica è al telefono fino a lunedì; lunedì è al telefono con me. Il medley di Abbey Road assomiglia alla scarica finale dei fuochi artificiali. Per quanto meraviglioso, è abbastanza chiaro che è stato realizzato con gli avanzi. Tutti i colpi in canna che da soli non avrebbero detto molto, sparati a batteria, senza lasciare all’ascoltatore/spettatore il tempo di prendere fiato. Sono tutti pezzi o combinazioni di pezzi a cui mancava qualcosa, e il senso di ineluttabilità forse è dato proprio dal loro accumulo, senza un vero criterio che non sia quello di incastrarsi nello stesso contenitore lasciando meno spazio possibile al vuoto, insomma c’è uno sgombero in corso e nulla dev’essere lasciato indietro. L’unica apparente eccezione è She Came in Through, il solo pezzo completo di strofe e ritornello (anche se combinate in modo insolito). E malgrado Lennon non la trovasse un granché, fu il primo brano a trovare un interprete che la elevasse alla dignità di canzone completa, Joe Cocker nientemeno.

E allora perché anche She Came risuona in qualche modo incompiuta? Forse è solo una suggestione, la vicinanza con altri numeri più frammentari. Oppure è il testo, che sembra non avere senso ma non ha neanche quelle esibite caratteristiche di nonsense tipiche di molti brani lennoniani. Il problema con Paul è che da lui il nonsense non te lo aspetti, né lui ha intenzione di avvisarti: te lo dispensa con la stessa flemma con cui ti snocciola una canzone d’amore o una filastrocca per bambini, così da lasciarti sempre il dubbio: forse ho capito male io. Quando John vuole fare il surrealista ti avverte con la musica, a volte accenna un passo di valzer o spinge la voce su territori ipnotici. Paul invece vuole mettere il surrealismo sul rhythm’n’blues e ti spiazza, è un rebus autobiografico o un brogliaccio con le prime parole che gli venivano in mente?

Così lei che “entrò dalla finestra del bagno” può senz’altro riferirsi a una delle fan che facevano picchetto fisso davanti al suo villino in Cavendish Avenue e poi davanti alla Apple. Magari è la stessa Polythene Pam del brano precedente, e a questo punto il medley comincerebbe a raccontarci una storia; ma se è “protetta da un cucchiaio di argento” è un’eroinomane che lo usa per cuocerci la dose? più probabilmente una giovane ereditiera che può permettersi qualsiasi effrazione; nel frasario idiomatico inglese “nascere col cucchiaio d’argento” significa crescere viziati. Del resto possiede una “bank”, che però forse è solo il “banco” di una palude (“lagoon”). D’altro canto è una ballerina che lavora in quindici club al giorno, il che provoca a Paul una smorfia repressa, perché conosce la risposta indicibile a una domanda che nessuno ha formulato – che sia la stessa mitomane di Drive My Car? Ma esiste un posto dove si può ballare in quindici club al giorno? Pare proprio di sì, ed è la Reeperbahn di Amburgo. E mentre ci chiediamo tutto questo, la Les Paul di George commenta il cantato, squillante e impassibile, come se tutto avesse un qualche senso. Così alla fine Paul ha lasciato il dipartimento di polizia per trovarsi un lavoro fisso – ma qui è fondato il sospetto che il nonsense mascheri una censura: forse all’inizio Paul aveva “chiamato” la polizia, per denunciare un’effrazione, una cosa veramente poco hip da raccontare in un disco nell’anno di grazia 1969. Uno non può fare a meno di notare che nei due brani più memorabili del Medley, Paul non fa che parlare di furti. Qualcuno “non gli dà mai i suoi soldi”, qualcun altro gli entra in casa dalla finestra, è un’angoscia. Anche se qui sembra molto più tranquillo, si sforza di prenderla in ridere, insomma è rientrato nel personaggio.

83. The Fool on the Hill (Lennon-McCartney, Magical Mystery Tour, 1967).

E lui non li ascolta mai, lui sa che i matti sono loro. Nell’ottobre del 1967 Paul McCartney sparì per due settimane. Non disse niente neanche ai compagni. L’unico forse a sapere qualcosa era Peter Brown, il manager subentrato temporaneamente a Brian Epstein, a cui Paul a un certo punto telefonò dalla Francia perché il suo cameraman, Aubrey Dewar, aveva bisogno di un’ottica particolare per un filmato che stava realizzando – una cosina da quattromila sterline. Quando tornò, aveva pronto il video di The Fool on the Hill, da inserire in quel Magical Mystery Tour che era già in fase di montaggio, e di cui rappresenta l’unico spezzone girato con un equipaggiamento professionale. Il che ci dice varie cose, magari non tutte vere ma verosimili: che Paul si stava rendendo conto che il filmino improvvisato coi colleghi era un pasticcio, e sentiva la necessità di raddrizzarlo un po’, come un manager neopromosso che di nascosto corregge le magagne dei dipendenti che non riesce a dirigere; il numero che sceglie di raddrizzare è non casualmente il più mccartneyano di tutti, ma è anche il più ambizioso e cinematografico, quello che prosegue la svolta ‘technicolor’ di Sgt Pepper con un’accelerazione sensibile. È un brano che aveva bisogno del giusto corredo d’immagini: con Walrus e Blue Jay Way si poteva benissimo buttarla in buffonata artistoide, ma con The Fool Paul si sta misurando con Tin Pan Alley se non con la stessa Hollywood: se non sta davvero scrivendo lo standard per un musical, vuole perlomeno dimostrare di esserne capace. I tre colleghi, anche se non stanno già boicottando, rischiano comunque di essere di intralcio. The Fool è una questione tra Paul e il pubblico: deve farcela da solo. La canzone del resto parla proprio di questo: di un personaggio preso per matto che non se ne cura, lui è l’unico che vede le cose nel modo in cui devono essere. Da questo punto di vista anche il filmato avrebbe potuto essere un campanello d’allarme: bella fotografia, d’accordo, senz’altro superiore al resto del film, ma in sostanza di trattava di un reportage su Paul che saltellava e ammiccava su uno sfondo agreste, tutto solo appassionatamente.

Poche canzoni come The Fool on the Hill spaccano il fronte dei critici e dei beatleologi. È la peggiore canzone che i Beatles hanno mai inciso, scrisse Robert Christgau su Esquire; la negazione di tutto quello che i Beatles avevano rappresentato fino a quel momento per John Landau su Rolling Stone; uno dei brani migliori dei Beatles per il beatleologo Nicholas Schaffner. A John piaceva, o perlomeno non l’ha mai osteggiata, sin dalla prima volta che Paul gliela fece ascoltare al pianoforte e lui gli consigliò di scriversela (“sennò te la dimentichi”). A chi la detestasse in effetti consiglio di riascoltarla proprio nella versione per solo piano di Anthology, senza il corredo orchestrale e quel flautino irritante.

Dite la verità: magari non è il vostro genere, ma non sareste orgogliosi di avere in squadra un elemento che tira fuori numeri così? È certo una canzone che riporta alla luce qualche traccia di un inconscio archivio musicale che Lennon e McCartney condividevano: una specie di cantina che da poco avevano iniziato a esplorare, incoraggiati da George Martin. Nel passaggio dal re maggiore della strofa al re minore del ritornello Alan W. Pollack riconosce un cliché dei compositori romantici; Ian MacDonald fa notare come il passaggio da maggiore a minore (che abbiamo già più volte paragonato al giocare con l’interruttore della luce) restituisca perfettamente la sensazione del sole al tramonto proprio sulle parole “sees the sun goes down”, il momento in cui in un film si stacca dall’oggetto pienamente illuminato per inquadrarlo di nuovo, ma controluce. Il che è suggestivo, ma anche un po’ didascalico.

Ancora più didascalico è il ricorso al flauto, anzi pare sia un flagioletto: Lennon lo avrebbe ripreso sarcasticamente in Glass Onion, ma a modo suo l’irritante flauto acuto di The Fool è già una parodia degli strumenti esotici che ultimamente impreziosivano i alcuni dei brani più ambiziosi dei Quattro: l’ottavino di Penny Lane, il sitar, il finto clavicembalo di In My Life. Abbiamo veramente bisogno di tutte queste cose?, si domanda Paul verso la fine dell’anno di Sgt Pepper. Non ci basta un flauto da tre penny? (In inglese il flagioletto si chiama anche “threepenny flute”). Ed è un po’ la contraddizione in cui si sta dibattendo Paul, sospeso tra ambizioni da compositore adulto e un’insofferenza per tutti gli aspetti tecnici del suo mestiere: proprio come… come un regista che decidesse di fare un film senza avere la minima idea di cos’è una sceneggiatura.

82. You Never Give Me Your Money (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).

Oh, quel magico feeling, ma dov’è finito. Capita a tutti gli autori di volersi ripetere: una canzone ha funzionato, proviamo a farne un’altra più o meno così. Apparentemente, non va mai a finir bene; oppure: quando finisce bene, gli ascoltatori nemmeno se ne accorgono. Non è il caso di You Never Give Me Your Money, che nemmeno ci prova a non sembrare il tentativo di Paul di rifare un numero alla Happiness Is A Warm Gun, un brano realizzato attraverso la giustapposizione di elementi autonomi, che trasgredisce una delle fondamentali convenzioni della musica pop e popolare: tutto deve ripetersi almeno una volta. Strofa, ritornello, bridge, la gente vuole ripetizione e solo John Lennon, nel 1968 aveva deciso di non dargliela. Ma quello che per lui era stato un esperimento estemporaneo (un’operazione di avanguardia) dal 1969 in poi diventerà una delle specialità dell’ex collega, che dopo You Never Give userà lo stesso procedimento per scrivere alcune delle sue canzoni più memorabili (e vendute) nel decennio successivo: Uncle Albert / Admiral Halsey, Band on the Run, la stessa Live and Let Die.

Quella che per Lennon era una semplice sfida (che una volta vinta con Happiness non aveva più senso replicare), in McCartney diventerà una tecnica, magari funzionale a stemperare la stucchevolezza dei motivetti che produce con ritmi quasi fisiologici. Prendi la frase iniziale iniziale di You Never Give, un tema quasi bacharachiano che si fischietta al primo ascolto. In altri casi McCartney aveva ceduto al richiamo dell’easy listening: stavolta no, vuole fuggire, e in effetti la canzone parla di questo. Ma parla anche del suo contrario, paradossalmente: la canzone che descrive la voglia di Paul di alzarsi da una incomprensibile riunione di affari e scappare in limousine è anche l’ennesimo tentativo di Paul di ribadire che i Beatles esistono come insieme. Tornare alle partiture difficili, ai cambi di tempo e di tonalità, come era successo un anno prima con Happiness, uno dei momenti di maggiore collaborazione durante la lavorazione del Disco Bianco. I Beatles avevano bisogno di sfide per andare avanti – un trucco escogitato nello stesso periodo era stato invitare musicisti in presenza dei quali sarebbe stato imbarazzante litigare: Clapton, Preston. Un’altra possibilità era arrivare con qualcosa di complicato, che richiedesse impegno e coordinazione. Lungo questa via prima o poi i Beatles sarebbero arrivati al prog – uno degli aspetti più sorprendenti di You Never Give è che dura soltanto quattro minuti. Qualsiasi altro gruppo del periodo con un materiale simile ce ne avrebbe messo almeno il doppio, ma d’altronde siamo nel Medley, no? Anche se forse non ce ne siamo ancora accorti.

Se il Medley finale di Abbey Road è un album-nell’album, una specie di miniatura in cui tutto sembra muoversi più velocemente, You Never Give Me è un medley-nel-medley. Al tema iniziale – l’unico destinato a tornare più tardi nel disco – subentra un movimento vagamente ragtime, con un pianoforte accelerato da Paul per dare quella qualità da pianista-nel-bordello, e un cantato quasi recitativo in cui dichiara con qualche licenza poetica che la ditta è fallita. Ma c’è ben di più nell’aria e Paul non perde tempo ad avvertirci: tempo sedici battute e la musica cambia di nuovo, mentre Paul ci informa che è finito il feeling, oh, quel magico feeling. Ora è solo una progressione di tre accordi, e i cori di George e John (vagamente evocativi di A Day in the Life) ci danno l’impressione che gli altri tre Beatles siano finalmente arrivati in quello che fino a quel momento poteva sembrare l’ennesimo siparietto vintage di Paul. Proprio a questo punto cominciano i forsennati cambi di tempo che portano all’ultimo momento, quello della fuga in limousine: un sogno di evasione che se non “è diventato vero oggi”, come canta Paul, comunque si sta già realizzando nella musica. Se You Never Give riesce a riscattarsi dal suo destino di “Happiness Is a Warm Gun 2” è anche perché compie il tragitto inverso: Happiness è un brano sperimentale che alla fine collassa in un doo-wop anni ’50, You Never Give un pezzo confidenziale che poi diventa un ragtime, poi un brano dei Beatles e nel suo ultimo mezzo minuto non assomiglia più a niente, è in fuga da tutto: è rock, è una filastrocca (“1-2-3-4-5-6-7…”) scandita da un funereo arpeggio che suona Beatles senza assomigliare a nient’altro i Beatles abbiano mai inciso; è la libertà che ci aspetta in campagna quando tutta questa pazzia sarà finita. Questione di mesi, di settimane ormai.

81. I Will (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).

“It verges from the sublime to the ridiculous!” (Paul McCartney, all’inizio della take 13). Chi sa da quanto t’amo / lo sa che t’amo ancor. I Will è una delle poche canzoni del Disco Bianco (1968) che avrebbe potuto essere incisa anche un paio di anni prima, se non addirittura nel 1964 – con un arrangiamento più ingessato, ovviamente, ma I Will l’avremmo potuta ascoltare persino in Help! o in Beatles for Sale. All’interno di un lungo doppio album centrifugo, ripieno di trovate e canzoni che si sforzano tutte in un qualche modo di sembrare diverse, I Will è il brano meno eccentrico, quello che gira più vicino al centro di gravità del gruppo: i Beatles fanno brevi canzoni d’amore, le hanno sempre fatte e non possono smettere nemmeno adesso, Rivoluzione o no.

Se Paul torna al limitatissimo frasario amoroso di qualche anno prima non è ancora per nostalgia: I Will non è una citazione dei ‘vecchi Beatles’, né una parodia. Allo stesso tempo, gran parte dell’incanto di I Will sta proprio nel suo ritrovarsi in mezzo a quel gran pasticcio che è il Disco Bianco, tra un inno protofunky all’Amore dei Macachi e un’invocazione di John alla Moglie-Madre. In altri dischi sarebbe un numero abbastanza convenzionale: tre strofe, due bridge e pedalare. Una formula che tanta fortuna aveva portato ai Beatles, ma che nel 1968 li aveva comprensibilmente annoiati e questo è uno dei paradossi del Disco Bianco: una lunga festa dove a volte si perde tempo a fare cose stupide e inutili, e in altri casi si taglia anche più corto del necessario. Raramente si ricade nel giusto mezzo ma questo è il caso di I Will. Perché farla durare due minuti e mezzo se ne basta uno ad allestire tutto il necessario? Così la strofa dopo il bridge contiene già le variazioni che preparano il finale, che pure arriva a sorpresa, camuffato da secondo bridge. Una costruzione piuttosto sofisticata, per un mini-brano che si presentava come l’ennesima variazione sul giro di do. La chitarra acustica ribadisce con fraseggi puntuali la sua prominenza sul Disco Bianco, mentre la scelta di doppiare il basso con la voce lascia perplessi ma diventa il punctum della canzone, il motivo per cui te la ricordi al primo ascolto e non la dimentichi più. Sappiamo che la notte in cui la registrò, Paul forse cercava qualcosa di diverso: aveva in mente forse un arrangiamento più latineggiante e tentò di condurre John e Ringo sui sentieri impervi della bossanova (George era assente). Ma lo sappiamo perché abbiamo ascoltato Anthology: il risultato finale è una canzoncina apparentemente semplice, non molto latineggiante. Paul sapeva fare un passo indietro, ogni tanto.

80. And I Love Her (Lennon-McCartney, ma quest’ultimo ammette che andrebbe attribuita anche a George Harrison; A Hard Day’s Night, 1964).

“L’ho scritta, l’ho portata in studio, l’ho mostrata ai ragazzi e poi George Martin, il produttore, ha detto: sarebbe bello se ci fosse un’intro, qualcosa che facesse partire la canzone, no? Ci siamo seduti a rifletterci e George Harrison ha detto: che ne pensate di du-du-du-dum…”

Come onestamente confessa Paul McCartney nello stesso video, senza quel “du-du-du-dum” non c’è la canzone. Certo, lui l’ha scritta, ma senza quelle quattro semplicissime note di George, non sarebbe valsa la pena registrarla: e Paul McCartney avrebbe di nuovo fallito nella missione di scrivere per i Quattro un pezzo confidenziale. Perché se si toglie l’acerba PS I Love You, lato B di Love Me Do, fino a questo momento era stato John Lennon con This Boy e If I Fell a dimostrare una certa dimestichezza con la materia. Paul quando voleva atteggiarsi a crooner era ancora costretto a ricorrere a canzoni non sue (pescate ai margini estremi del beatleverso, e non esattamente corrispondenti al modello del ‘lento ballabile’: A Taste of Honey, Till There Was You). Con And I Love Her finalmente fa centro in quello che tutti da qui in poi considereranno un suo reparto: ci riesce abbassando i volumi, mettendo in mano a Ringo bongo e legnetti, imponendo un ritmo vagamente latino (sua antica ossessione), e un attacco con un accordo in fa# minore che ti dà la sensazione di arrivare a canzone già cominciata, come se da qualche parte si fosse perso un Mi maggiore iniziale: che infatti arriva, ma soltanto al culmine della strofa, proprio sulla parola “love her” (non è questa gran coincidenza, c’è un “love” in un verso su due). Paul l’aveva scritta così, in dispregio delle convenzioni musicali (qui rappresentate dal pur ragionevole George Martin) che imponevano un minimo di introduzione. Da questo punto di vista il riff superminimale di George Harrison è un perfetto compromesso, un fragile ponte di note che evoca quel Mi maggiore iniziale fantasma (le prime due note sono proprio Si e Mi, fondamentali componenti dell’accordo in Mi maggiore), per condurre al Fa# minore. Funziona così bene che anche se siete convinti di averlo sentito in tutte le strofe di And I Love Her, in realtà compare appena in due su quattro, alternandosi a quell’arpeggio mandolineggiante, anch’esso semplice ma di sicuro effetto – in effetti il segreto dell’incanto di And I Love Her è il suo essere un quadro sofisticato fatto di pezzi facili.

Tra i tanti paradossi dei Beatles, vale la pena di notare stavolta quello chitarristico: mentre i riff più fragorosi e sovrabbondanti sono tutti di Lennon, il chitarrista meno tecnico (I Feel Fine, Day Tripper, And Your Bird Can Sing, Dig a Pony), mentre i contributi più chiassosi e rumoristici addirittura sono di McCartney (It’s All Too Much, Helter Skelter), quelli più essenziali e semplici sono di George, la chitarra solista, colui che più facilmente avrebbe rischiato di sbagliare qualcosa dal vivo – mentre in studio forse John aveva il problema opposto, ovvero dimostrare a sé stesso e ai colleghi di essere alla loro altezza. E può darsi che a sua volta Paul, le rare volte che si trovava una chitarra elettrica in braccio, sentisse un’esigenza complementare: mantenere un po’ di credibilità rock, dimostrare di poter essere rumoroso quanto gli altri, anzi il più rumoroso di tutti. La chitarra come una sfida, per tutti e tre: a Paul chiede più confusione creativa, a John più tecnica, a George più disciplina.

La timidezza di George risulta anche dall’assolo, che alla quarta strofa costringe i colleghi a un bizzarro salto di tonalità di appena un semitono. La sua Ramírez acustica non fa molto più che ribadire il languido tema della strofa, condendolo ancora un po’ di quella salsa mediterraneo-caraibica che in un disco ancora molto yeh-yeh come A Hard Day’s Night poteva risultare un gradevole diversivo . Oggi invece risulta uno degli aspetti più datati: oggi del resto i dischi dei Beatles sono materia di ricerca accademica, nessuno li mette più sul piatto per fare quattro salti e attendendo il brano lento per strusciarsi un poco. Fino all’ultima sorpresa della canzone, quel Re maggiore imprevisto eppure necessario entro il quale ci conviene aver concluso quello che dovevamo concludere, perché la banda sta per ripartire in quarta. Tell Me Why-ay-ay-ay you cry…

79. It Won’t Be Long (Lennon-McCartney, With the Beatles, 1963).

La prendo alla lunghissima: dopo aver piazzato qualche promettente cortometraggio a colori, nel 1933 la Walt Disney Production fece il botto con Three Little Pigs, l’esilarante capolavoro dei tre porcellini alle prese con un lupo cattivo con un debole per i travestimenti. La gente andava a rivederlo tutte le sere, non importa che lungometraggio ci fosse in programma: gli otto minuti dei Porcellini valevano il biglietto intero. Dopo un anno era ancora in molti cartelloni. Nel frattempo ovviamente Disney aveva commissionato alle sue maestranze un seguito con i Tre Porcellini, il Lupo sempre più drag, e un ospite d’eccezione: Cappuccetto Rosso. Fu un buon successo… ma non superò il successo di Three Little Pigs. Al che Disney pare che abbia detto l’immortale frase: “You can’t top pigs with pigs”, non puoi sorpassare i maiali con altri maiali: che è anche il motivo per cui se date un’occhiata al canone dei lungometraggi Disney, vi rendete conto che fino a qualche anno fa i sequel erano estremamente rari (la maggior parte erano sottoprodotti straight-to-video, che non venivano distribuiti nelle sale).

Certo, oggi non si ragiona più così. Oggi ormai ha vinto il modello Lucas, un tale che aveva un’idea per un film che se nel caso avesse funzionato sarebbe stato il quarto capitolo di una saga di nove, e il cinema è pieno di sequel e reboot e sequel dei reboot e reboot dei sequel. Disney ragionava in un altro modo e per più di mezzo secolo ha avuto ragione: i sequel sono per i mediocri. Chi vuole sempre fare di meglio, deve inventarsi qualcosa di nuovo. Lo aveva capito sul campo: proprio come i Beatles, che dopo aver fatto il botto riempiendo una canzone di “yeh yeh” stavano realmente domandandosi se il segreto del successo fosse tutto lì, nella loro capacità di spalmare qualche yeh e qualche woah in tutte le canzoni. Fino all’estremo di It Won’t Be Long, il fulmineo attacco del secondo LP, dove “Yeah” viene pronunciato cinquantasei volte in duecentodieci secondi. Se il segreto del successo era il numero di “Yeah”, It Won’t Be Long avrebbe incendiato le radio. Non andò così. Il brano non fu scelto neanche come singolo – anche perché l’alternativa era I Want to Hold Your Hand.

Questo è forse il motivo per cui è il mio yeh-yeh preferito: non l’ho sentito milioni di volte tra i classici del Disco Rosso, l’ho scoperto più tardi e non me ne sono ancora stancato. Inoltre sono pur sempre un ascoltatore della generazione post-punk, in quella che nel 1963 poteva risultare sfacciataggine nel frattempo riconosco un senso dell’eccesso che sono stato educato ad apprezzare: questa canzone caricata di yeh yeh all’inverosimile, ascoltata magari in cuffia con gli yeh yeh che si fanno eco, è uno sballo, è ipnotica ed euforica allo stesso tempo. Lennon sta cominciando a stancarsi della 50s’ progression (il giro di Do: I-VI-IV-V). Nel ritornello fulmineo trattiene soltanto i primi due accordi, li inverte e li ripete (VI-I-VI-I), ottenendo un effetto così moderno che gli ascoltatori dei Franz Ferdinand a metà anni Duemila probabilmente non si stavano nemmeno accorgendo di ascoltare un pezzo dei nonni (un pezzo che i nonni suonavano più veloce). Nel primo bridge prende l’accordo IV e lo abbassa addirittura di un semitono, una cosa che è l’equivalente sul piano compositivo di afferrare una chitarra e spaccarla sul palco. Il secondo bridge – sì, perché ce ne sono due diversi che si alternano un po’ a caso – è meno ardito ma contiene un coro di Paul e George che funziona come contrappunto. Il gioco di parole “be long / belong” conduce a loro insaputa i Beatles a una delle inversioni semantiche più interessanti della loro produzione: per John ritrovare una ragazza equivale ad appartenerle. “Non ci vorrò ancora molto… prima che sarò tuo”. Non è nemmeno un rituale di seduzione: i due sono già assieme, ma il maschio si sente derelitto perché lei è lontana, e si gonfia di speranza perché sta tornando a casa! Tutto il contrario di come dovrebbe suonare una canzone nel 1963: eppure funziona.

Con la sua struttura insolita It Won’t Be Long va dritta nella lista delle grandi hit mancate della Beatlemania, con Every Little Thing e poche altre. Definirli errori di percorso è difficile: sono spuntate al momento sbagliato, all’ombra di altre canzoni che era più facile scegliere come singoli. Probabilmente sarebbero stati anch’esse dei successi, se ci fosse stato il tempo. Eppure è davvero l’ultima canzone puramente “yeh-yeh”: di lì a poco l’affermazione tipicamente liverpooliana sarebbe quasi del tutto scomparsa dalle loro canzoni, molto prima di annoiare l’ascoltatore. You can’t top yeahs with yeh-yeahs.

78. I’m So Tired (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967).

I don’t know what to do. Può risultare piuttosto ingenuo, quando parla di politica, John Lennon. Può risultare scorretto quando parla di donne. Ma quando parla di sonno, ecco: sa esattamente di cosa sta parlando. Che tu sia un morto di sonno o viceversa un insonne allo stadio della disperazione, se conosci I’m So Tired sai che è il tuo inno. I’d give you everything I’ve got for-a little piece of mind!

Lennon la concepì durante quel lungo soggiorno indiano che per lui dovette essere anche un’esperienza di disintossicazione. Niente più acidi, niente alcol (nel finale chiede a un immaginario barman francese di versargli un altro bicchiere), sigarette quante ne basta per maledire in eterno Sir Walter Raleigh che le aveva introdotte in Inghilterra: improvvisamente le notti non finiscono più e il pensiero di quella tizia giapponese diventa ossessivo. You know it’s three weeks, I’m goin’ insane! Qualche mese dopo, tutto quello che resta di quell’angoscia è una breve canzone che sembra quasi una paginetta di diario infilata tra le pagine del Grande Album Bianco – effetto forse voluto: d’altronde I’m So Tired è credo l’esempio più tipico di come i Beatles hanno lavorato al doppio disco.

Si parte da un progetto molto più articolato di quanto lascerebbe sospettare il prodotto finito, registrato da John su un multitracce e condiviso coi compagni alla riunione di Escher. Dura tre minuti e prevede tre strofe, una parlata – classico espediente del woo-dop, e ancor più delle parodie del doo-wop che Lennon e McCartney facevano sin da quando erano due ragazzini con due chitarre e un registratore. Questa strofa viene presto accantonata, anche perché Lennon ha intenzione di usare lo stesso trucco nella parte finale di Happiness is a Warm Gun. Così tagliato, il brano viene inciso a Abbey Road, e re-inciso, e sovrainciso fino all’esaurimento tutte le otto tracce disponibili, per ottenere un risultato che… sembra registrato da quattro tizi in un garage, uno dei quali sicuramente rimbambito dal debito di sonno. Ma appunto, sembra.

In realtà tutta questa immediatezza, questa apparente grossolanità del risultato finale, è il risultato di un’attenta cura al dettaglio. I’m So Tired somiglia a quelle poesie tornite per anni e anni che gli autori romantici sostenevano di avere composto di getto in una notte di plenilunio. Per rendersene conto è sufficiente confrontarla con l’Escher Demo, in cui risulta chiaro che Lennon ha già in mente quello che vuole esprimere, ma non ha ancora trovato i mezzi giusti per farlo: il ritmo era più lento, la voce più spinta sul falsetto, tutte scelte apparentemente logiche ma, confrontate col risultato finale, meno efficaci.

Il motivo per cui la versione finale di I’m So Tired sembra molto più grezza di quanto non sia sta nella prima impressione che ci fa: appena parte il basso (risalendo la scala appena discesa in Martha My Dear), John attacca “I’m so tired” e noi istintivamente abbiamo già un’idea dell’accordo che sta per suonare: se è partito in La, sta per arrivare il Fa diesis minore. Non può che andare così, lo sanno tutti i peggiori chitarristi. Sarà la solita parodia del doo-wop, la solita 50s’ progression. E invece le dita di John si stringono sul capotasto sbagliato, regalandoci un Sol# che persino gli spartiti ufficiali si rifiutano di registrare, eppure è lì, e se non si può dire che stoni troppo con gli accordi successivi e precedenti, senz’altro stona con le nostre legittime attese: e sì che lo sappiamo che non c’è da fidarsi con Lennon e McCartney, che per loro il giro di Do è solo una base da cui scantonare appena qualcuno si distrae. Nel verso successivo del resto John suona davvero un giro standard col Fa# al posto giusto, il che ci rende se possibile ancora più perplessi: siamo noi che non siamo in squadra, o è lui? Siamo noi. Lui è John Lennon e nel 1968, mentre meditava in India, ebbe l’idea di descrivere l’angoscia dell’insonnia modificando un accordo nel giro di La. Il risultato è un brano che perseguita ancora le nostre notti insonni e c’è qualcuno che ha il coraggio di dire che la meditazione non serve. Oh m’sieur m’sieur, m’sieur, posso averne un altro?

77. Lovely Rita (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967).

La canzone più sottovalutata del disco più sopravvalutato? Lovely Rita è una delle canzoni che traccia netto il solco tra ascoltatori occasionali e beatlemaniaci – i primi non se la ricordano, non ci fanno caso: i secondi vorrebbero vederla andare avanti il più possibile, tifano per lei, ma come si tifa per quella squadra che sai già che non può che deluderti. È una canzone fatta di tante cose fantastiche, che però per qualche mistero non riescono a comporre un quadro d’insieme.

La canzone più sottovalutata del disco più sopravvalutato? Lovely Rita è una delle canzoni che traccia netto il solco tra ascoltatori occasionali e beatlemaniaci – i primi non se la ricordano, non ci fanno caso: i secondi vorrebbero vederla andare avanti il più possibile, tifano per lei, ma come si tifa per quella squadra che sai già che non può che deluderti. È una canzone fatta di tante cose fantastiche, che però per qualche mistero non riescono a comporre un quadro d’insieme.

La prima cosa fantastica è l’introduzione, uno di quei momenti fortuiti in cui tutto si combina in modo meraviglioso: chitarra, pianoforte, Lennon che vocalizza senza più vergogna per il timbro quasi femminile della voce, Ringo che scalpita con rullante e tomtom pronto a partire in quinta. Vuoi vedere che finalmente arriva un pezzo rock in Sgt Pepper?

La seconda cosa fantastica è il ritornello di John, anche se tradisce proprio quest’attesa – sembra vagamente un raga, ha un incedere ipnotico e forse in un altro contesto avrebbe funzionato anche come coro da stadio: Lovely Rita meeter maid, Lovely Rita meeter maid.

La terza cosa fantastica è Paul che finalmente prende il controllo, con un certo entusiasmo ma un’idea di canzone completamente diversa da quella che ci eravamo fatti fin qui: un bozzetto spiritoso su un’ausiliaria del traffico che gli fa sesso. Però all’inizio è talmente entusiasta che l’idea par buona. Provate a canticchiare la frase “when it gets dark I tow your heart away” (o “when are you free to take some tea with me”). È una gioiosa cascata di note, forse barocca, che evoca lo squillo di una tromba: è lo stile ‘squillante’ di Paul, che che illumina qua e là tutto il Concetto di Sgt. Pepper, anche quando la sezione di ottoni non è presente (invece c’è una specie di sezione di kazoo, un suono processato a base di pettini e carta velina che possiamo contare come quarta cosa fantastica).

Come la successiva Good Morning, Rita non è facilmente ricollegabile all’orchestrina dei Cuori Infranti, eppure è una tipica composizione pepperiana, che non si troverebbe al suo posto in qualsiasi altro disco precedente o successivo. E per una volta Paul riesce a mettere giù un testo genuinamente spiritoso, giocando addirittura con la sua figura pubblica di fidanzato d’Inghilterra. Quinta cosa fantastica.

La sesta è l’assolo pianistico di George Martin, molto più misurato dell’inserto barocco di In My Life, su cui riverbera la gioia di vivere espressa da Paul nel brano. E allora perché con tutte queste cose fantastiche il brano non decolla? La sensazione è che al netto di tutti gli effetti sonori, i kazoo e i bisbigli, il gruppo non stia suonando molto più che un quattro quarti lento, con un sottofondo chitarristico un po’ involuto – come se la sperimentazione stesse prendendo la mano, e l’attenzione ai dettagli impedisse a Martin e ai ragazzi una vera visione d’insieme. Così il ritornello di John, quando finalmente si fa vivo verso la fine, sembra già molto meno interessante. Poi c’è l’angolo dei rantoli alla Freak Out!, che ai tempi doveva risultare uno dei mezzi minuti più coraggiosi del disco, un’ulteriore conquista per il fronte di liberazione giovanile mondiale, ma oggi la rende al massimo la canzone dei Beatles meno adatta da ascoltare coi bambini. Magari la mia insoddisfazione con Lovely Rita è tutto qui: che senso ha ascoltare i Beatles se non puoi farlo coi bambini?

76. Love Me Do (Lennon-McCartney, lato A del primo singolo Parlophone nel 1962, poi in Please Please Me, 1963).

“Amami un po’ / lo sai ti amerò / fedele sarò / per sempre, perciò…” Kate Bush scrisse Wuthering Heights a diciott’anni. Mozart alla stessa età già componeva melodrammi. Lennon e McCartney a vent’anni erano già performer trascinanti, ma come compositori, ecco, diciamo che il loro genio era un segreto ben nascosto, anche a loro stessi. Questo li separa irreparabilmente da tutto il rock che è venuto dopo di loro (ed è venuto grazie a loro), legato in modo così indissolubile al concetto di gruppo-che-incide-le-proprie-canzoni: band fondate da artisti che in molti casi cominciavano a scrivere canzoni molto prima di imparare a suonarle. Ovvero, diciamo che da metà degli anni Sessanta in poi il rock diventerà per prima cosa un’urgenza creativa, un modo per esprimere i propri stati d’animo attraverso progressioni di accordi e testi più o meno ispirati.

Tutto questo era cominciato coi Beatles – eppure all’inizio i Beatles non erano così. Chiunque cerchi di considerare Lennon e McCartney due geni deve venire ai patti con l’evidenza: le loro primissime canzoni non contengono nulla di manifestamente geniale. L’urgenza creativa fino a tutto il 1962 sembra molto meno impellente di quella di suonare rock’n’roll e ballabili già disponibili nei negozi di dischi. Poi certo, qualche giro di accordi lo avevano già sperimentato, Paul in particolare sin da ragazzino, a volte semplicemente per recuperare una canzone che aveva ascoltato alla radio e di cui non possedeva né disco né spartito: ma senza produrre niente di paragonabile a Wuthering Heights o che lasciasse immaginare in lui il futuro autore di Yesterday. Ad esempio tutto quello che poteva offrire alla Parlophone nel 1962 era Love Me Do: forse il solo brano di Lennon–McCartney che sia Lennon sia McCartney hanno cercato non di attribuirsi ma di scaricarsi a vicenda. Per John era tutta “roba di Paul” e sosteneva di avergliela sentita canticchiare per anni; Paul da canto suo è sicuro che si sia trattata di una collaborazione alla pari, “50/50”, e considerando l’importanza che nel brano ha l’armonica cromatica rubata da John sulla via di Amburgo si fa fatica a dargli torto.

All’inizio la voce di John era anche quella solista – nei rari momenti in cui non è prevista l’armonia a due voci; fu George Martin a spostare l’incombenza su Paul, perché John non avrebbe potuto staccare l’armonica in tempo. Ma in generale Love Me Do è l’esempio di scuola di come gli elementi “Lennon” e “McCartney” fossero miscelati nel composto iniziale: è stucchevole come Paul, sguaiato come John. C’è il blues e la polka, l’armonia e la dissonanza, e soprattutto non si può cantare da soli: provateci. Sembra facile, ma il risultato è sempre deludente. Non esiste una Love Me Do per solista: l’unico vero fascino della canzone sta nell’armonia, o meglio nel contrappunto: nella distanza tra le due linee cantate che si divarica e si incrocia in modo inatteso (e sconosciuto ai manuali). Love Me Do ha un senso soltanto se la canti in due. Se i maestri erano gli educati Everly Brothers, i Beatles si dimostrano da subito studenti irrequieti e disattenti: invece di mantenere il classico, everlyano intervallo di terza, John e Paul svirgolano in libertà suggerendo accordi molto più complessi di quelli che sta suonando George Harrison alla chitarra.

Con tutto questo, Love Me Do rimane un brano abbastanza sconcertante: chi di noi sentendolo alla radio per la prima volta, avrebbe scommesso sul futuro della band, e soprattutto degli autori? Tanto più suscita stupore la scelta di George Martin, che in quel brano vedeva qualcosa che oggi non vediamo con tutta la buona volontà del mondo, e coi migliori equipaggiamenti sonori, e mezzo secolo di senno del poi. A differenza di molte canzoni che stiamo ascoltando a quest’altezza della classifica, Love Me Do non è un classico – se per “classico” intendiamo un brano che si riesce ad apprezzare anche ignorando il contesto storico in cui nasce e il pubblico a cui si rivolgeva. Così come ad esempio possiamo apprezzare Don Chisciotte anche senza conoscere altro del siglo de oro, o i drammi di Shakespeare anche se sono concepiti per teatri diversissimi dai nostri. Love Me Do sta così in alto in classifica per motivi storici – per l’affetto che si riserva alle opere prime anche quando non sono un granché; perché una generazione intera si è abituata ad ascoltare i Beatles sui dischi Rosso e Blu, trasformando Love Me Do in una specie di sigla iniziale, a cui si torna sempre con nostalgia, anche se siamo tutti d’accordo che la vera storia inizia subito dopo.

Per capire un brano come Love Me Do, e le motivazioni che convinsero i Beatles e George Martin a preferirla a brani sulla carta più definiti come Hello, Little Girl o How Do You Do It, ci serve appunto conoscere il contesto; capire cosa stavano trasmettendo le radio inglesi in quel 1962. Scoprire per esempio che l’armonica di John, che pure ci sembra così idiosincratica, era un riferimento fin troppo chiaro e commercialmente parassitario al disco che stava vendendo di più in Gran Bretagna in quel preciso momento: I Remember You di Frank Ifield, un cantante anglo-australiano i cui virtuosismi vocali ricordano altri esperimenti tentati da Lennon e McCartney nel periodo. Altrettanto utile è scoprire che il fenomeno più dinamico in quel periodo erano i complessi strumentali alla Shadows – privilegiati dai discografici anche perché potevano essere esportati negli altri mercati europei senza la fatica di trovare un traduttore e una cover band locale. E questo forse potrebbe parzialmente spiegare (non scusare) lo sconfortante minimalismo del primo testo inciso dai Beatles, quella strofa ripetuta quattro volte che in fondo è il loro primo nonsense, anche se purtroppo un senso ce l’ha ed è di una banalità straordinaria persino per le canzonette anni ’60; compreso quel terzo verso, “I’ll always be true”, il più irritante di tutti per la manifesta ipocrisia: come si può credere a un simile impegno proferito da voci così sbarazzine? No, è molto meglio assumere che i Beatles pensassero alle parole di Love Me Do come materiale astratto che consentiva di aprire e chiudere le bocche negli intervalli previsti.

Love Me Do è infine uno dei rari spaccati della preistoria dei Beatles: accanto a qualche fuggevole indizio della loro futura grandezza, contiene tracce di tante cose che stavano per accantonare per sempre. È uno skiffle, probabilmente, con qualche accenno alla polka e chissà, forse al Cavern si ballava pure la polka: la reticenza dei testimoni oculari è comprensibile. È il brano che mandò in crisi Pete Best, il batterista che durante l’audizione alla Decca tutto sommato se l’era cavata dignitosamente e invece su Love Me Do fu un disastro. È il primo brano dei Beatles che Ringo dovette imparare, per scoprire poi ad Abbey Road che George Martin aveva già scritturato un turnista, tale Andy White. Alla fine fu incisa sia una versione con White (con Ringo al tamburello) sia una con Ringo, e i Beatlemani non hanno smesso di discutere quale sia la migliore. I’ll always be true, so plea-ea-ea-ea-ea-ea-ease…