Il grande coming out del 1984

«Il 2 aprile 1984 i Queen, travestiti da casalinghe inglesi, lanciarono una canzone che era un grido di liberazione: "I Want To Break Free". Poi arrivarono gli Smiths, i Pet Shop Boys e i Culture Club. Ma la vera esplosione arrivò a ottobre, quando uscirono i Bronski Beat, Depeche Mode, Frankie Goes To Hollywood e Madonna. Nel giro di pochi mesi “l’amore che non si può dire”, come lo aveva battezzato un secolo prima Oscar Wilde, si dichiarava orgogliosamente al mondo. Fu la vera nascita del “pride”. Attraverso quelle canzoni l’omosessualità maschile entrava in scena in quanto esplicita produttrice di musica, cultura e immaginario. L’inizio di quell’onda continua ancora oggi, ma è talmente sovrapposta al paesaggio culturale e ai consumi da esserne ormai indistinguibile»

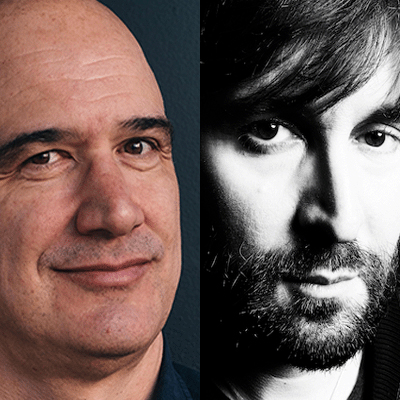

Questo testo nasce da una lunga conversazione.

I virgolettati sono da attribuire a Vezzoli, il resto a entrambi.

Era il migliore dei tempi, era il peggiore dei tempi, era l’epoca della fede, era l’epoca dell’incredulità, il comunismo moriva, il consumismo esplodeva, e tutto si trasformava in un marchio. Erano gli anni dell’Aids, erano gli anni della liberazione. Era il 1984, l’anno del grande coming out. Come se rispondessero a un richiamo della storia, molti musicisti e gruppi che ruotavano intorno alla club culture di Londra dichiararono simultaneamente e con orgoglio la propria omosessualità.

Il 2 aprile 1984 i Queen, travestiti da casalinghe inglesi, lanciarono una canzone che sembrava una gag, ma era un inno programmatico: “I Want To Break Free”, «Voglio liberarmi». Una settimana dopo, il 9 aprile, uscì “West End Girls”, il primo singolo dei Pet Shop Boys, un duo che, per quanto non dichiarato, fu decisivo nel veicolare e rendere di moda uno stile gay, anche nell’abbigliamento; due mesi prima, il 20 febbraio, era uscito il primo album degli Smiths di Morrissey da cui ad agosto sarebbe stato estratto il singolo “William, It Was Really Nothing”, in cui un maschio per la prima volta rifiuta la proposta di matrimonio di un altro maschio. Intanto, il 14 marzo, era arrivato “It’s A Miracle” dei Culture Club (il contrario di club culture) di Boy George, un altro che in quegli anni stava ridefinendo i confini dei generi, anche musicali.

La vera esplosione, però, fu in autunno: il 15 ottobre uscirono due album fondamentali, The age of consent dei Bronski Beat, anticipato il 25 maggio da “Smalltown boy”, e Make It Big dei Wham!, il primo un clamoroso coming out, il secondo un doloroso nascondimento. L’anniversario dei vent’anni dalla morte di Cole Porter cadeva quel giorno, non ci sarebbe potuto essere un modo più consono di celebrarlo. Una settimana più tardi, il 22, uscì “Sex Crime” degli Eurythmics, scritta per il film 1984 tratto dal romanzo di George Orwell che rubricava, appunto, tra i sex crimes l’omosessualità; il 29 sarebbero arrivate “Blasphemous Rumours” e “Somebody” dei Depeche Mode e l’album Welcome to the Pleasuredome dei Frankie Goes to Hollywood che, venti giorni dopo, avrebbero sublimato con “The power of love” l’atmosfera orgiastica di “Relax”, il singolo uscito un anno prima; il 31 ottobre 1984, a chiudere il mese, arrivò un’altra canzone che sarebbe diventata un inno gay, “Like A Virgin” di Madonna, a cui seguì, il 5 novembre, “You Spin Me Round” dei Dead or Alive, con il cantante Pete Burns vestito da pirata transgender con una benda nera sull’occhio.

Era una rivoluzione cantata, che emergeva da un movimento profondo della società. Sabato 10 novembre, durante un incontro pubblico a Rugby nel Warwickshire contro la possibile esclusione di impiegati omosessuali dal consiglio municipale, un politico aprì il suo intervento con queste parole: «Buon pomeriggio, mi chiamo Chris Smith, sono il deputato dei Laburisti di Islington South e Finsbury e sono gay». Era il primo membro del parlamento britannico a dichiarare pubblicamente la sua omosessualità.

Nel giro di pochi mesi “l’amore che non si può dire”, come lo aveva battezzato un secolo prima Oscar Wilde, si dichiarava orgogliosamente al mondo. Fu quella la vera nascita del “pride”. Chi allora era ragazzo, e figurarsi adulto, non se ne rese pienamente conto, ma attraverso quei video e quelle canzoni l’omosessualità maschile entrava in scena in quanto esplicita produttrice di musica, cultura e immaginario. L’inizio di quell’onda continua ancora oggi, ma è talmente sovrapposta al paesaggio culturale e ai consumi da esserne ormai indistinguibile.

«Nel 1984 stavo ancora a Brescia, avevo 13 anni, ma ricordo perfettamente che fu guardando quei video su “Mister Fantasy” che mi venne voglia di andare a Londra. Qualcosa mi diceva che dovevo essere lì. La prima volta avevo quindici o sedici anni, ci andai con amici più grandi, nessuno era omosessuale, però leggevano “The Face” o “I-D”, le riviste che esprimevano quella cultura. Qualche anno dopo mi sarei iscritto alla Saint Martins College of Art and Design e avrei vissuto in prima persona i club di fine anni Ottanta e inizio Novanta. Per me nasce tutto sempre dall’amore, inteso come proiezione di qualcosa che ti manca, e infatti mi ero invaghito di un dj tuttora molto famoso, Fat Tony, che non ricambiava, non mi rivolgeva neanche la parola, ma mi portava con sé. Lo seguivo dovunque, portavo i dischi, andavamo in due tre discoteche a sera. Incontravamo Steve Strange, il cantante dei Visage che avevano preceduto l’onda del 1984, i Pet Shop Boys o George Michael, l’unico a non fare coming out in un mondo che si liberava. Una volta mi sono trovato nel backstage di un concerto di Boy George. Tony mi ordinò di aiutarlo a vestirsi, mi ricordo questi cappelli bellissimi fatti apposta per lui da Stephen Jones, che è stato il più grande disegnatore di cappelli del dopoguerra. Come tutti i provinciali ero arrivato quando la festa era già iniziata, ma non ancora finita».

A ripensarci ora sembra di vedere un grafico: nel 1980 qualcosa si sblocca. Forse era l’economia che si rimetteva in moto o soltanto stanchezza verso la violenza degli anni Settanta, ma di colpo si sedimentò una generale voglia di benessere e divertimento. In Italia lo chiamarono “riflusso”, in Usa e Gran Bretagna la parola più usata fu “hedonism”, edonismo. Tutti volevano to break free, liberarsi: il mondo gay, che dice adesso basta, ora mi esprimo, e il mondo eterosessuale, tenuto sotto pressione da un interminabile dopoguerra. Non si parlava ancora di queer allora, ma oggi è evidente che quella che stava emergendo era un’estetica nuova da accogliere con entusiasmo, scandalo o sufficienza. L’onda non nasceva dal nulla, ovviamente, era stata anticipata da altri artisti e canzoni a cominciare, in Italia, da “Mi vendo” di Renato Zero che, pur non avendo mai parlato di omosessualità, già nel 1977 cantava travestito e truccato, per proseguire con “Macho Man”, “Y.M.C.A.” e “In The Navy” dei Village People, uscite tra il 1978 e il 1979, “I’m Coming Out” di Diana Ross del 1980, “Elton’s Song” di Elton John del 1981, “It’s Raining Men” delle Weather Girls delle 1982 o “I Am What I Am” di Gloria Gaynor del 1983. Ma è solo nel 1984 che il fenomeno assume il profilo di un’offensiva culturale.

«Mi ricordo che a scuola la professoressa di inglese ci chiese di portare la nostra canzone preferita per tradurla. Io scelsi “The Power of Love” dei Frankie Goes to Hollywood. Il video era un po’ biblico, quasi l’opposto delle scene quasi porno di “Relax”, ma il testo era potentissimo perché diceva che l’amore vince su tutto. Quella canzone era la concretizzazione romantica della mia pulsione erotica, che ancora non sapevo definire. I miei genitori erano di sinistra, avevano gusti tardo marxisti, ma avevo due nonne pop: la nonna Mimì, che adorava Julio Iglesias (secondo me le piaceva fisicamente), e la nonna Maria, che era più su Orietta Berti e Nilla Pizzi. E ricordo bene che da bambino “gay pop” qual ero, capivo già benissimo quanto problematica fosse la mia identità rispetto all’identità politica dei miei e dei loro amici. Oggi negli stadi si canta “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri: io ne andavo pazzo già allora e non capivo perché gli amici dei miei la schifavano. Me li ricordo i critici di “Repubblica” che parlavano con orrore del festival di Sanremo, non usavano neanche la parola “trash”, dicevano “nazionalpopolare” e musica “democristiana”».

Chi si aspettava la rivoluzione si vide arrivare i Duran Duran, che facevano impazzire le ragazzine ma avevano le mèches e il rimmel sugli occhi, o i Bronski Beat con quello strano cantante, Jimmy Somerville, che raccontava in falsetto storie di omofobia di provincia. L’asse gay pop non fu gradito né alla destra, perché era gay, né alla sinistra perché era pop, lontanissimo dall’impegno, inteso come valore civile e dovere politico. Per questo fu represso da entrambe le parti, ma quasi con sufficienza perché i cantanti truccati o vestiti da donna non dovevano essere presi troppo sul serio. E invece quella specie di onda anomala trovò subito un mercato nuovo e un pubblico enorme, non solo omosessuale. Fu un cambiamento epocale, ma nessuno se ne accorse, forse neanche le persone coinvolte perché erano troppo impegnate a ballare.

A ripensarci, quella voglia di divertimento era anche una reazione alla morte. Nel 1981 era stata riconosciuta l’esistenza di una nuova malattia, il cui nome compare in un articolo del New York Times dell’11 maggio 1982: «La causa è sconosciuta. I ricercatori la chiamano A.I.D, da acquired immunodeficiency disease, oppure GRID, gay-related immunodeficiency. È stata segnalata in venti stati e sette paesi, ma la stragrande maggioranza dei casi si è verificata a New York City (158) e altrove nello stato di New York (10), in New Jersey (14) e in California (71)». Tra le vittime di New York c’è anche Klaus Nomi, un controtenore tedesco che muore allo Sloan Kettering Hospital Center il 6 agosto 1983, a 39 anni. Era stato una figura centrale nella scena gay nell’East Village degli anni Settanta, tanto da ispirare i costumi di scena di David Bowie che nel 1979 lo aveva voluto al suo fianco in una puntata del Saturday Night Live condotta da Martin Sheen. Klaus Nomi, la cui silhouette sembrava essere uscita dalla Repubblica di Weimar, fu l’ultimo esemplare dell’artista gay costretto a indossare una maschera asessuata per esistere senza disturbare troppo, in un mondo che nel 1984, mentre l’Aids si diffondeva, aveva finalmente deciso di apparire alla luce.

L’annuncio che il virus dell’Aids era stato isolato dal ricercatore francese Robert Gallo fu dato proprio nel 1984, il 22 aprile. Quell’anno negli Stati Uniti le morti registrate furono 4.251, quasi il doppio delle 2.304 dell’anno precedente. La chiamavano la “peste dei gay” e per i fanatici era una punizione divina profetizzata nella Bibbia: «Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in sé stessi la punizione che s’addiceva al loro traviamento» (Romani, 1,27).

La reazione della comunità gay di Londra fu ballare e cantare più forte, con la morte di fianco. E infatti l’apoteosi del movimento esploso nel 1984 si ebbe otto anni dopo, il 20 aprile 1992, lunedì dell’Angelo, con il concerto tributo in onore di Freddy Mercury, appena morto di Aids. David Bowie, che aveva aperto la strada negli anni Settanta, e Annie Lennox cantarono “Under pressure” in uno stadio di Wembley che pareva il Vaticano, con una gigantesca tensione addosso. Fu un momento epico il cui portato politico comincia a essere visto solo adesso: era il mondo intero, non solo la comunità gay, a rendere omaggio a una persona omosessuale e grande rockstar gay, anche se mai dichiarata, tributandogli una grandiosa messa cantata. In meno di un decennio la cultura omosessuale era uscita dal ghetto in cui era stata reclusa per millenni e parlava con tutti, anche con le donne che volevano liberarsi. È la ragione per cui in questa storia devono essere citate Cyndi Lauper, che dedicò “True colors” al suo amico Gregory Natal morto di Aids, e Madonna che senza la comunità gay – come lei stessa ha dichiarato – non avrebbe mai neppure cominciato.

«Il messaggio di “Girls Just Want to Have Fun” e di “Like a Virgin” era dritto ed epocale, ed ebbe un impatto fortissimo su ragazze straight e ragazzi gay: “Anche le femmine vogliono divertirsi e scopare”. Io l’ho sentito fortissimo perché la persona che ancora oggi considero mio “fratello” (ci siamo conosciuti al liceo, non siamo mai stati fidanzati) mi portava tutti i primi dischi di Madonna. Oggi lei è un po’ come il ritratto di Dorian Gray, sembra avere in faccia tutta la fatica e il dolore che il successo le è costato, ma ha sempre qualcosa di epico. Nel suo ultimo concerto ha sentito il bisogno di rivendicare il suo legame con il mondo gay: per dieci minuti ha cantato facendo sfilare decine di volti di persone morte di Aids. È stato un memorial postumo ed emozionante alla generazione di geni, ma anche di persone normalissime, che nel giro di un decennio si sono perse per l’Aids. Sembrava che dicesse: “Voi potete comprare i dischi di tutte ’ste fottute sgallettate di adesso, però sulle barricate c’ero io”».

Durante le epidemie ci si attacca alle cose: si cucina, si mangia, si compra. E infatti quello che impressiona quarant’anni dopo è che quel travolgente coming out si sia squadernato già secondo le sue declinazioni di mercato, quasi a coprire tutta la domanda e lo spettro possibile dei colori: i Pet Shop Boys erano urbani e cool; i Bronski Beat bravi ragazzi di provincia; gli Smiths intellettuali e decadenti, i Frankie Goes to Hollywood edonisti ed estremi; i Culture Club allegri e bianchi ma rasta, i Depeche Mode elettro e fetish (il singolo “Master And Servant” era uscito ad agosto); i Dead or Alive, disimpegnati e leggeri. Intorno si sentivano “Love Glove” dei Visage di Steve Strange o “Tainted Love” dei Soft Cell di Marc Almond, che erano in giro già da qualche anno, oppure “Oh l’Amour” degli Erasure di Andy Bell e Vince Clarke, che andò in classifica nel 1985. La scena gay, non solo musicale, si presentava già, cioè, suddivisa secondo target precisissimi, come se l’uscita dall’ombra dell’omosessualità fosse per natura legata al consumo e alle merci, quindi al capitalismo.

Le trasformazioni del costume si innestano sempre nel mercato e nei suoi bisogni. È uno dei trucchi del capitalismo vendere alle persone quello in cui credono e fargli credere quello che vogliono vendergli. Ma questo bisogno di liberarsi e mischiare il messaggio politico al marketing rispecchiava una tendenza più generale: il coming out della musica avveniva anche nella moda, nell’arte, nel cinema e nella pubblicità. Gli anni Settanta erano stati l’ultimo decennio in cui erano andate di moda le cose – i jeans a zampa, l’eskimo, le gonne larghe a fiori, gli zoccoli olandesi. Negli anni Ottanta, invece, arrivarono i marchi, non solo quelli degli stilisti che iniziavano allora a diventare globali, ma anche quelli generici su cui da allora in avanti si sarebbero basate le mode giovanili. A Milano i paninari – nel 1986 “Paninaro” sarebbe stato un altro singolo dei Pet Shop Boys – cominciarono a definirsi attraverso i loghi invece che attraverso oggetti: le Timberland, il Bomber, le cinture El Charro e le calze a rombi Burlington, le borse Naj Oleari. Erano quei segni a dichiararli di destra. Attraverso la moda e la pubblicità, cioè, la politica si faceva mercato e la sfera pubblica diventava pubblicitaria. La confusione, oggi imperante e disperante, tra presa di posizione politica e posizionamento commerciale iniziò allora.

Nel 1982, per lanciare l’intimo maschile, Calvin Klein ingaggiò Bruce Weber e la sua foto del saltatore con l’asta brasiliano Tom Hilnaus in mutande paralizzò il traffico di Times Square a New York. Nel 1983 Fiorucci chiamò Keith Haring per dipingere il suo negozio a Milano e nel 1984 nacque United Colors of Benetton, la prima campagna di Oliviero Toscani che l’anno dopo infilò sotto un unico maglione un ragazzo russo biondo e uno nero americano, con le unghie pitturate. Il 1984 fu anche l’anno di nascita della Fondazione Tom of Finland, l’artista che riuscì a fare entrare nel canone dell’arte contemporanea il proprio immaginario omoerotico. Il grande coming out non fu un fenomeno nordeuropeo, o limitato alla musica, alla moda e all’arte: nella Spagna che usciva dalla dittatura di Franco, Pedro Almodovar cantava con Fabio McNamara vestito da donna Voy a ser mama e girava i suoi primi film (Che ho fatto io per meritare questo? è del 1984).

È come, se attraverso il mondo gay, il capitalismo avesse intuito tutta la potenza delle merci nel suscitare e rappresentare desideri e passioni, anche politiche. Se negli anni Ottanta la sinistra cominciò a perdere l’“egemonia culturale”, intesa come potere di racconto e rappresentazione, non fu a favore della destra – il neoliberismo di Margaret Thatcher e Ronald Reagan era troppo “classico” per essere nuovo –, ma della pubblicità e della moda.

«È in questo passaggio che secondo me l’omosessualità sorpassa il comunismo: nel comprendere che per diventare accettabile occorreva diventare mercato, ma soprattutto nell’accettare e celebrare il bisogno di bellezza e vanità insito in ogni essere umano. Era questa la liberazione del desiderio cantata dai Frankie Goes to Hollywood. È un bisogno che comporta sempre il rischio del narcisismo, ma rimane una manifestazione di libertà, soprattutto se si pensa a quello che c’era prima. Mi viene in mente quella scena di “Sesso matto” di Dino Risi in cui Giancarlo Giannini e Alberto Lionello che fa la prostituta travestita, si accorgono sull’orlo della copula di essere fratelli. O “La patata bollente” di Steno, un film meraviglioso che racconta tutto il tormento e l’incapacità della sinistra di gestire “il compagno che sbaglia”, non perché si mette a sparare con le Brigate rosse, ma perché si mette il rossetto. Sono film che ti danno la misura della repressione di allora, ma anche dell’incapacità di affrontare qualcosa che c’era sempre stata, ma era stata relegata nell’invisibilità».

Al centro di ogni epoca che celebra il lusso e la ricchezza c’è sempre una intuizione profonda della caducità. Nel Seicento accadde con il Barocco, oggi accade con i teschi di Alexander McQueen o di Damien Hirst. Ed è il sentimento del sacro a legare insieme ciò che è prezioso e ciò che è mortale. Negli ultimi quarant’anni sono i marchi a rendere sacre le cose. È qui che merce e reliquia coincidono, con la differenza che il valore della reliquia si fonda sulla sua unicità, quello della merce sulla sua riproducibilità e sulla replicabilità del desiderio che sa suscitare. Il feticismo della merce la sottrae al suo valore materiale o d’uso per restituirle una dimensione spirituale (Marx parlava a questo proposito di “sottigliezze metafisiche e i capricci teologici” della merce).

Postoristoro è un racconto straziante di Pier Vittorio Tondelli, raccolto in Altri libertini, il suo primo libro. Per il gruppo di tossici che gravita intorno alla stazione di Reggio Emilia nel 1979, l’eroina già appare come la merce perfetta, quella capace di suscitare un desiderio inesauribile, adorazione e ritualità private e condivise, ma soprattutto di immettere in un consumo infinito, che rinnova la propria unicità a ogni consumo. Tondelli intuì, insomma, che negli anni Ottanta l’eroina avrebbe incarnato la fantasmagoria di una merce che non può più soddisfare un bisogno, perché è il consumo stesso a diventare bisogno. Intuì anche che l’omosessualità stava diventando cultura di massa, comprese che “la capitale morale” degli anni Ottanta era la provincia, soprattutto quella italiana, e fu tra i primi ad abitare l’Europa prima che i voli low cost e Maastricht la rimpicciolissero, spostandosi di continuo tra Milano, Londra, Bologna, Firenze, Amsterdam e Berlino.

Inizialmente la raccolta di articoli e saggi Un weekend postmoderno, uscita nel 1990, avrebbe dovuto essere un romanzo fatto solo di scene di party in varie città d’Italia e d’Europa. Il progetto non fu portato a termine perché nel 1991, a 36 anni, anche Tondelli morì di Aids. Quello che è rimasto di quell’idea iniziale è una cronaca spezzettata ma precisissima, “postmoderna” appunto, degli anni Ottanta, in cui compaiono alla rinfusa i veri protagonisti culturali del decennio: i tossici di Reggio Emilia, le discoteche gay, i cinema d’essai di Correggio, i vernissage a Milano, i creativi di Firenze, i videogame e le sale giochi, le tipologie del macho gay nelle discoteche di Riccione, Rimini e Gabicce Mare, riassunti sotto l’etichetta di “Adriatico Kitsch”.

«Ogni estate le nonne e le zie mi portavano un mese a Riccione, che anche allora era l’esatto contrario di Forte dei Marmi, il tempio della borghesia affluente dove l’omosessualità non era contemplata. Mi ricordo che in spiaggia sentivo gli annunci di questi club, il Peter Pan, la Baia Imperiale o il Paradiso di Gianni Fabbri, e percepivo che erano gay friendly, la porta d’accesso a un luogo internazionale di puro edonismo e libertà. Come racconta Tondelli, è in Riviera che nascono le prime disco gay d’Italia, come il Club 99, e infatti chi voleva fare shaming invece di Riccione diceva “Ricchione”. Forse la Riviera di quegli anni fu una filiazione edonistica delle battaglie libertarie bolognesi del ’77, ma la liberazione omosessuale in Italia, intesa anche come forma di intrattenimento popolare, passò più dalle discoteche che dalla politica, perché i club sono carnevali in cui le regole della società si sospendono e si può essere liberi. Di notte nelle discoteche superfluide della Riviera potevi incontrare Jean-Paul Gaultier e altri stilisti venuti a Carpi per la maglieria, perché lì c’era il manifatturiero della moda, che poi nel weekend rimanevano a ballare. E poi c’erano le vetrine con i vestiti di Armani e Comme des Garçons, allora le chiamavano boutique, una era il Papete, e io diventavo matto, ci portavo mia mamma perché proiettavo il mio bisogno di glamour su di lei, che si prestava al gioco, anche se costava tutto troppo».

Anche nella moda e nella comunicazione, persone dichiaratamente omosessuali conquistavano sempre più rilevanza e centralità economica e culturale, vale a dire il potere di indirizzare l’immaginario, senza più intermediari. Prima degli anni Ottanta, salve ovvie eccezioni, una persona gay per avere successo doveva fare professioni-ponte tra la vanità o il gusto femminile e il potere d’acquisto del maschio. Tra il desiderio delle donne e i soldi degli uomini. Potevi essere il parrucchiere della donna più ricca della città, l’antiquario della donna più ricca della città, il sarto della donna più ricca della città, il confessore o il consigliere della donna più ricca della città. Oppure, se eri proprio bravissimo, diventavi Truman Capote con i suoi Cigni, le mogli dei grandi capitalisti newyorkesi (ma se spettegolavi troppo e pubblicavi su Esquire la trascrizione della chiacchiera di due amiche in un ristorante cadevi in disgrazia). Ti si lasciava prosperare a patto che rimanessi nell’ombra o almeno un passo indietro rispetto alla scena etero, come l’eccezione pittoresca di un mondo saldamente binario. Lo schema era ancora quello classico dell’harem. Negli anni Ottanta, invece, l’immaginario gay si smarca da quel destino ineluttabile e comincia a esprimersi direttamente, diventando una categoria a sé.

Non è solo un cambiamento di costume o un progresso civile dovuto alla conquista di diritti che prima non esistevano. È una rivoluzione culturale che ridisegna il modo in cui fino ad allora si era pensato all’amore, alle differenze di genere, all’eleganza e alla bellezza. Ma è anche una rivoluzione sociale, perché nel ciclo della produzione, della comunicazione e del consumo entrano nuovi attori che orientano l’economia verso i campi in cui storicamente le persone omosessuali erano state confinate nei secoli e decenni precedenti: la moda, l’arredamento, l’arte, le cose belle.

«Se vieni privato di una parte della tua energia emotiva, se ti viene impedito di riversare liberamente il tuo amore e desiderio su altre persone, inevitabilmente finirai per riversarli sugli oggetti. Non è un caso se i più grandi antiquari, collezionisti e stilisti degli anni Settanta e Ottanta siano stati gay. Quando ho detto che “il mio lavoro è uno studio sulle debolezze del frocetto di provincia, che si guarda i film di Visconti, si studia i mobili di antiquariato e trasforma la propria solitudine e il proprio dolore in una magnifica ossessione”, volevo dire proprio questo: fino agli anni Ottanta questo amore per le cose è stato per procura, ha dovuto passare attraverso le donne, alimentando clandestinamente l’immaginario eterosessuale. L’erotismo della canzone italiana degli anni Sessanta e Settanta, per esempio, era gay, solo che non lo si diceva. Erano gay quasi tutti i grandi parolieri e autori, da Cristiano Malgioglio a Paolo Limiti che scrisse i testi di alcune delle più belle canzoni d’amore della storia della musica italiana, pensando probabilmente a uomini sposati di cui era innamorato. Era un’altra forma di nascondimento, ma anche qui ci fu una liberazione. Per questo quando uscì Ivan Cattaneo diventai matto: era la versione gay e liberata della musica degli anni Sessanta che avevo amato da piccolo. Una volta a Riccione riuscii perfino a farmi portare a un suo concerto. Arrivai dietro il palco e gli strinsi la mano. È stato un sogno».

Il cambiamento attecchì perché veniva incontro ai bisogni di un mercato sempre più famelico. Mentre le grandi ideologie evaporavano e le religioni perdevano forza, le merci in grado di suscitare desiderio diventarono sempre più importanti in quanto strumenti attraverso cui esprimersi e definirsi. Potevano essere vestiti oppure canzoni. L’identità personale cominciava a passare attraverso la rappresentazione dell’attrazione e del possesso, cioè dalle cose che si consumavano o indossavano, e dai codici che evocavano. Perfino l’antica arte del travestimento, obbligata da un mondo basato sulla distinzione netta tra maschile e femminile, si normalizzò fino a diventare di massa perché è da allora che per esistere occorre mettersi in scena, cioè vestirsi da quello che si desidera essere. Il segno in cui questo processo storico e culturale confluisce e si sintetizza è il brand. I loghi diventano sempre più grandi e visibili anno dopo anno. Le aziende, che fino ad allora dovevano pagare per farsi pubblicità, all’improvviso trovano esseri umani disposti in massa a pagare per fare da testimonial ai marchi che occupano il loro immaginario e possono definirli in quanto persone. La moda diventa egemonica: toglie potere alle parole, riempie il vuoto delle ideologie e sostituisce con i suoi codici gli antichi simboli di potere e condizione: il titolo nobiliare come quello professionale.

«Io sono d’accordo con il filosofo Paul Preciado quando dice che la rivoluzione si compie con il corpo, ma penso che è l’abbigliamento a definire i codici che lo rivestono. Per questo la moda oggi è un sistema talmente dominante da produrre film, arte, musica. È un codice di riconoscimento silenzioso e sofisticato, e anche qui la cultura gay c’entra, eccome. È come il codice dei fazzoletti dei gay di San Francisco di sessant’anni fa: i colori e le fantasie dei bandana che ti infilavi nella tasca posteriore dei Levi’s 501 dichiaravano la tua preferenza erotica specifica, il tuo fetish. La bandana e la moda in genere, cioè, sono forme di marketing del corpo. Tu non stai dicendo all’altro “io voglio innamorarmi di te”, tu stai dicendo “io sono attratto dal tuo stivale. Sono attratto da come metti i jeans. Sono attratto dal fatto che sei vestito di pelle”. Il feticismo è sempre figlio dell’esplorazione del desiderio imposto dalla repressione. Oggi dal mondo gay quel codice è dilagato al resto. Alla mostra di Dolce & Gabbana ci vanno padri di famiglia che una volta si sarebbero mossi solo per una mostra sulla Juventus. Perfino la Ferrari, per crescere come marchio, ha dovuto associarsi alla moda. Negli anni Settanta un bambino italiano ti avrebbe detto che l’uomo più ricco d’Italia era Gianni Agnelli, oggi direbbe Prada o Giorgio Armani. Oggi ti riconosce dai marchi».

Messa in questo modo parrebbe un trionfo: la cultura gay ha conquistato l’Occidente. Non è così, ovviamente. Se nelle grandi città europee e nordamericane il coming out del 1984 ha prodotto i suoi effetti e l’omosessualità è molto più accettata e centrale di un tempo, è anche vero che nel resto del mondo, dall’Iran alla Russia a Cuba ai paesi arabi, e nella provincia globale, gli omosessuali sono più perseguitati che mai, e che ovunque è in corso una controffensiva grazie a cui vanno al governo partiti e leader omofobi. Per impedire alle coppie gay di avere figli in Italia il governo ha stabilito che la gestazione per altri è un “reato universale” e il libro più letto del 2024 è stato Il mondo al contrario del generale Vannacci.

È il classico schema progresso-reazione, che trasforma davvero la nostra epoca nel migliore e il peggiore dei tempi. Mentre gli episodi di violenza ed emarginazione continuano, pur ricevendo più rilievo di prima, in città come Londra, Parigi, Milano le persone omosessuali non sono più costrette a nascondersi e i cortei del Pride sono diventati riti annuali, una festa laica di libertà che si aggiunge a quelle religiose e civili, ma che purtroppo può andare in scena soltanto dove la liberazione è già in gran parte avvenuta. In questo miscuglio schizofrenico di liberazione omosessuale e reazione omofoba, avanza anche una certa normalizzazione.

«Forse siamo arrivati alla fine del ciclo, a una democratizzazione e massificazione del percorso. L’esplosione della metà degli anni Ottanta è arrivata a compimento, si è normalizzata ed è stata capitalizzata da LVMH e Kering, i due grandi gruppi del lusso che negli anni si sono comprati anche cospicue fette dell’impero americano: Bernard Arnault ha preso Tiffany, con tutta la mitologia gay che lo circonda, e François-Henri Pinault la Creative Artists Agency (CAA), che rappresenta tutte le più grandi star del cinema, la metà del potere di Hollywood. Ed è curioso come né la sinistra né la destra riescano a leggere questo percorso. Per il resto mi sembra che la situazione sia abbastanza sdoganata, anche un po’ noiosa. Il venerdì sera alla Boum, che insieme al Plastic è la discoteca più rilevante di Milano, non c’è più un linguaggio nell’abbigliamento che distingue l’orientamento sessuale. Ogni generazione pensa di essere la prima ed è giusto così, ma è anche giusto ricordare quello che è stato fatto dalle generazioni precedenti. Non mi sento boomer in niente, però un pochino credo di avere combattuto per questi diritti, anche inconsapevolmente. La mossa fondamentale degli anni Ottanta è stata l’idea del “break free”: liberiamoci perché ne abbiamo prese tante. Ecco, a volte oggi mi sembra di confrontarmi con un mondo che quei diritti li ha, ma finge di doverli conquistare».

Il problema continua a essere dove nasci e vivi, e in quale contesto. È questo che decide la tua possibilità di espressione. Da una parte l’omosessualità continua a essere vilipesa e derisa, dall’altra orgogliosamente affermata. Il pride, l’orgoglio gay, ha sostituito l’orgoglio di classe, che non esiste più, ma le conquiste degli ultimi quarant’anni continuano a incrociarsi con disuguaglianze culturali ed economiche immutate, o perfino accresciute. La possibilità di essere discriminati, molestati o di subire violenza in quanto omosessuali dipende molto, insomma, dal posto che si occupa nella scala sociale e dai brand che si indossano. Il coming out degli anni Ottanta era un grido di liberazione che valeva per tutti, per poveri e ricchi, per chi nasceva in centro a Londra o nel West End come per gli smalltown boys di provincia. Oggi la sensazione è che siano ricchezza e potere, e la loro apparenza certificata dai codici della moda, a determinare il grado dell’uguaglianza e della liberazione di cui si può godere, quasi che anche i diritti siano diventati uno status.

– Leggi anche: “Smalltown Boy” e i ragazzi di provincia

– Leggi anche: Come andò a Stonewall

– Leggi anche: Orgoglio, festa, protesta

– Leggi anche: La lingua perduta della moda

– Leggi anche: “Queer” e “LGBT” hanno sostituito la parola “gay”?