Come do i voti ai temi

«Un mio studente di seconda media, ridendo, mi rivelò che lui, durante le vacanze di Natale, mi immaginava piegato davanti a un caminetto, con gli occhiali, a correggere minuziosamente le loro verifiche. Nell’immaginario collettivo i docenti che correggono i compiti in classe generano ancora una certa tristezza. Ma come si valutano i temi? Durante un corso di formazione sulla didattica dell’italiano, io e le mie colleghe fummo costretti ad ammettere alla docente della formazione che per i temi in classe non utilizzavamo rubriche di valutazione. “E come fate con la valutazione autentica?”, ci aveva chiesto sbigottita. Io mi ero precipitato su Google per cercare cosa significasse»

L’anno scorso una poesia scritta da un mio alunno di prima media è diventata virale, almeno tra i miei amici. Recitava così:

«Dormire mi rilassa

mi svuota la mente

nessuno mi parla

nessuno mi sentee subito entro in un altro mondo

il mondo dei sogni

un mondo divertente

ma non sempreè bello sognare

ma si deve ritornare

nel vero mondo

il mondo reale».

Nella loro semplicità quei versi ci commuovevano, forse perché a leggerli erano degli sfessati millennial sotto stress, vittime di una produzione eccessiva di cortisolo. Quando questa estate faccio leggere la poesia anche a mio padre, non ottengo lo stesso risultato. La prima cosa che mi chiede è: «Che voto gli hai messo?» Io ho risposto senza esitazione: «Dieci».

Mio padre era sconvolto, perché dare il massimo a una poesia elementare, metricamente imperfetta? Non aveva tutti i torti. Del resto quel dieci, probabilmente assegnato sotto l’onda dell’entusiasmo, aveva alzato le aspettative: al secondo testo poetico che ho chiesto di comporre, l’alunno in questione è andato in difficoltà, chiaramente voleva ripetere il capolavoro, ma sulla metafora si era arreso e, non senza una certa frustrazione, mi ha consegnato il suo compito a testa bassa.

La valutazione di un testo scritto è un’operazione complessa. Nei miei anni da studente ricordo valutazioni sterili, a volte accompagnate da commenti laconici che non dicevano nulla in merito al voto dato al mio tema. Solo una volta ho preso un nove – avevo scritto una recensione delle Città invisibili di Calvino – ma ripensandoci credo che quella valutazione fosse stata condizionata dalla media finale in vista del voto in entrata alla maturità. Per il resto la mia docente si è sempre limitata a darmi per ogni tema, anche quelli meno riusciti, un otto meno, un otto pieno, qualche volta un otto più.

– Leggi anche: La transumanza degli insegnanti del sud

Da docente, all’epoca del mio primo anno di insegnamento, all’oscuro di ogni pratica pedagogica, pescato dalla terza fascia delle graduatorie d’istituto (quelle riservate a chi non è ancora di ruolo), ricordo durante una pausa tra un consiglio di classe e l’altro una mia collega che si lamentava del troppo tempo impiegato per correggere i temi. A una prima lettura di ogni testo dedicava almeno quindici minuti, ai quali si aggiungevano altri dieci per la seconda lettura e un tempo indeterminato per decidere poi la valutazione finale. Secondo i suoi calcoli impiegava circa otto ore: «E chi me le paga queste ore in più?»

Io al contrario ci mettevo molto meno, al massimo due pomeriggi. Un mio studente di seconda media, ridendo, mi rivelò che lui, durante le vacanze di Natale, mi immaginava piegato davanti a un caminetto, con gli occhiali, a correggere minuziosamente le loro verifiche. Nonostante io avessi meno di trent’anni, non portassi gli occhiali e chiaramente non mi sarei potuto permettere un caminetto nella stanza in condivisione dove abitavo in Città Studi, e al netto della fantasia dickensiana del mio studente, nell’immaginario collettivo i docenti che correggono i compiti in classe generano ancora una certa tristezza. Come l’insegnante esaurita di Marco Lodoli in I professori e altri professori:

«La sera nel suo bilocale al settimo piano di un palazzone sulla Prenestina, dopo aver corretto i compiti e preparato coscienziosamente le lezioni per il giorno dopo, mangiava. Non riusciva a stare lontana dalla scuola e dal frigorifero».

Durante un corso di formazione sulla didattica dell’italiano, io e le mie colleghe fummo costretti ad ammettere alla docente della formazione che per i temi in classe non utilizzavamo rubriche di valutazione. «E come fate con la valutazione autentica?», ci aveva chiesto sbigottita. Io mi ero precipitato su Google per cercare cosa significasse valutazione autentica.

Una valutazione per essere definita autentica non può soffermarsi esclusivamente sulla prestazione finale o su un test oggettivo – che verifica solo l’accumularsi delle conoscenze – ma deve valutare il processo di apprendimento, enfatizzare l’autovalutazione, e quando lavora con i prodotti finali – tema, questionario, esposizione eccetera – deve raccoglierli e tenerli sottomano nell’ottica di un portfolio.

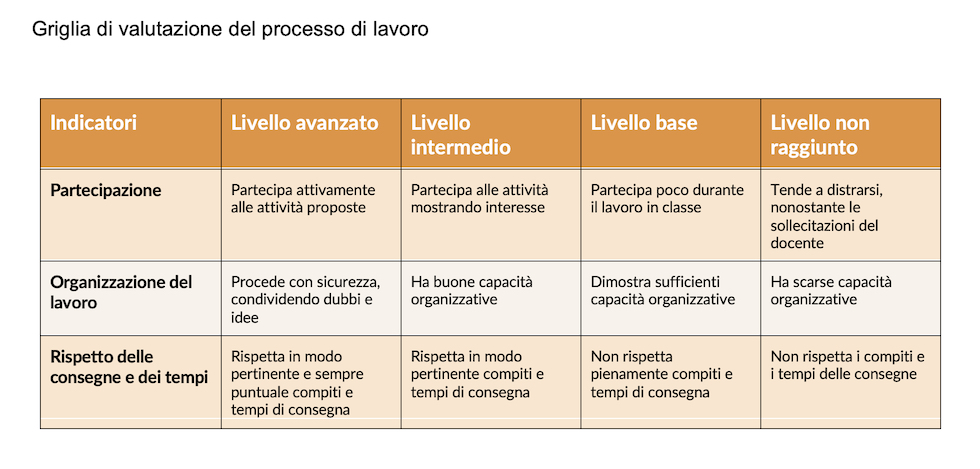

Come ci spiegò la formatrice, qualsiasi docente dotato di buon senso prima di assegnare una produzione scritta è tenuto a stilare e a condividere con gli alunni una rubrica di valutazione. Di solito queste consistono in una scala di valori prestabiliti – indicatori – a cui vengono associati una lista di criteri che descrivono le caratteristiche della valutazione a queste associate – descrittori. Ma così si rischia di perdersi nelle astrazioni della pedagogia. Nella pratica, quando ho dato da svolgere la composizione di un testo poetico, ho caricato nella classe virtuale, per inaugurare l’unità didattica, la griglia di valutazione che avrei utilizzato a fine attività. In quel caso tra i descrittori c’erano: vai a ritmo, anafora potere dell’io.

Questi indicatori non li ho inventati io, ma derivano dalle tecniche e strategie che durante l’attività didattica gli studenti hanno scoperto con il mio aiuto. Durante il momento della verifica, sia io docente che gli studenti erano più consapevoli di cosa fare, di quale obiettivo raggiungere. E lo sarà stato anche il genitore, il quale ci avrà pensato due volte prima di polemizzare contro una valutazione e richiedere l’accesso agli atti.

Se ragioniamo nell’ottica della valutazione autentica, ovvero valutare il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto finale, allora già il concetto di tema, inteso come una sporadica prova scritta, da assegnare a caso durante il quadrimestre, diventa problematico. Se durante il resto del mese ho lavorato solo sulla parafrasi dei Sepolcri di Foscolo, o sulla comprensione del testo del primo libro dell’Odissea, perché poi valutare i miei studenti sulla capacità di produrre un testo scritto, per il quale magari non ho mai suggerito o spiegato strategie e metodi? Faccio riferimento ancora ai miei ricordi da studente e alle prime prove da docente non formato. Qualcuno potrebbe ribattere che, per la secondaria di secondo grado, il lavoro sulle tipologie testuali si concentra al biennio, ma davvero basta un’infarinatura a quindici anni per poter svolgere nel migliore dei modi i temi fino alla maturità?

– Leggi anche: Sei cose che so sulla scuola

A risolvere questo problema, ormai da un po’ di anni, ci sta pensando una nuova metodologia della didattica dell’italiano. Tra i dipartimenti di lettere si sente sempre di più ripetere questa sigla curiosa, che suscita grandi entusiasmi – anche se in America è nata negli anni Settanta – ovvero il WRW: Writing Reading Workshop.

Le origini del metodo risalgono alle sperimentazioni di Donald Murray Teach writing as a process, not product del 1972. A importare il metodo in Italia ci hanno pensato molte docenti esperte come Jenny Poletti Riz o Sabina Minuto – di quest’ultima ho seguito un corso di formazione illuminante che ha cambiato in meglio il mio approccio didattico – e ora esiste una vera e propria community online.

Se l’aggettivo americano riferito al metodo può spaventare i docenti più tradizionalisti, va detto che tale metodologia è in piena linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo (quelli che una volta si chiamavano programmi ministeriali). Se anche la Commissione europea insiste sul lifelong learning, ovvero ci dice che dobbiamo formare lettori e scrittori per la vita, allora ci tocca lavorare sulla pratica, sul processo e non sul prodotto.

Molte case editrici hanno già sguinzagliato nelle sale professori rappresentanti di libri di testo per proporre antologie WRW certificate. Ma i puristi del metodo sanno che l’antologia equivale al male: se dobbiamo formare una comunità di lettori, non possiamo accettare che il loro incontro con la lettura e la scrittura avvenga attraverso una scelta di brani, con batterie di esercizi di comprensione già prestabilite, ma con i testi completi, e la negoziazione dei significati che questi portano.

Allora il docente si impegnerà a costruire una biblioteca di classe, per fare in modo che i propri studenti da lettori di antologie diventino lettori infiniti, secondo la definizione di Aidan Chambers. Stessa cosa vale per la scrittura. Far svolgere in maniera sporadica un tema significa dare per scontato che i propri studenti sappiano come si fa. Chi segue il WRW si avvale invece di minilesson, ovvero lezioni brevi (dieci-quindici minuti di lezione frontale, tutto il resto del tempo è dedicato all’attività laboratoriale) in cui viene spiegata in maniera chiara e concreta una tecnica di scrittura: come si scrive un incipit, come dare struttura al proprio testo, qual è il focus, l’uso dei tempi verbali e così via.

La maggior parte del tempo gli studenti la trascorreranno scrivendo e il docente si trasforma in un regista, un architetto, una presenza che guida, che offre consulenze mentre assiste al processo individuale di apprendimento. Questo metodo ha acceso in me grandi entusiasmi – a volte anche eccessivi – da un lato perché metteva insieme le cose che amo fare di più – insegnare e scrivere – dall’altro perché mi dava l’opportunità di lavorare come un professionista, come un docente consapevole del suo metodo e della sua programmazione.

– Leggi anche: Come parlano d’amore e di sesso le ragazze e i ragazzi

Durante l’unità di apprendimento sul racconto autobiografico, mi ero incistato sulla capacità degli studenti di tirare fuori nel loro racconto il so what?. Si tratta di una minilesson a cui tengo molto: ovvero chi scrive deve essere capace di spiegare perché il ricordo che ha scelto è stato significativo. Perché raccontare quell’aneddoto e non un altro, in che modo quella storia ti ha cambiato.

Durante l’attività laboratoriale, mentre giravo tra i banchi per offrire consulenze agli studenti mi rendevo conto che nessuno di loro riusciva a motivare il perché del loro ricordo se non con un banale: «Perché è stato bello». Quasi tutti si dilungavano nel racconto di una giornata al mare, o di quando il papà aveva regalato il nuovo telefono. «Sì, ma perché è così importante?» La mia frustrazione aumentava, tanto che a un certo punto, di fronte agli sguardi stupiti di un gruppo di dodicenni che continuava a non capire, ho iniziato a fare di no con la testa e a ripetere sconcertato: «No, non ci siamo, non ci siamo proprio» e sono rimasto in silenzio preso dalla delusione.

Dopo un mese di lavoro, al momento di consegnare i lavori, nessuno era riuscito a lavorare sul so what? del racconto, tranne una ragazza. Non la prima della classe, un’alunna che in quasi tutte le materie rasentava il sei. Ricordando il funerale del nonno, non si era limitata a raccontare quanto dolorosa fosse stata quella giornata, della madre in lacrime, del corteo funebre, ma aveva anche scritto del pomeriggio che aveva trascorso da sola con una sua cugina sedicenne di cui in famiglia erano soliti parlare male. In quel momento lontani dagli adulti la cugina non si era rivelata la grassona antipatica di cui parlavano i fratelli e suo padre, ma una persona allegra, con cui era bello passare del tempo.

Eccolo, finalmente, un so what? fatto bene. Non arrivava al dieci, perché la sintassi non la aiutava, c’erano errori di ortografia e l’uso dei tempi, nonostante la mia minilesson sull’uso del passato prossimo e del passato remoto, non era sempre corretto. Ammetto di aver barato, ancora preda dell’entusiasmo, e di averle dato comunque un nove di incoraggiamento.

Mio padre sicuramente non avrebbe approvato, ma quel voto era fondamentale anche per la classe, per il processo di apprendimento che non senza una certa frustrazione un gruppo di dodicenni aveva portato avanti da un mese. «Ma non devono mica vincere il Pulitzer», è tornato alla carica mio padre. E forse in questo caso aveva ragione. Per una valutazione autentica non tutti gli obiettivi devono essere per forza raggiunti.

– Leggi anche: Dove vanno gli insegnanti d’estate?