La console che cambiò la cultura dei videogiochi

Trent'anni fa uscì in Giappone la prima PlayStation, che aprì la strada a giochi più innovativi, creativi e complessi

Circa un anno fa, sul forum di Digital Spy, un uomo nato nel 1984 ha pubblicato una riflessione poi condivisa da decine di altri utenti. «Ultimamente sto pensando al fatto che la cultura del gaming è cambiata completamente rispetto alla mia infanzia, quando i videogiochi erano un puro hobby da ragazzini, qualcosa a cui giocare dopo aver finito di guardare i cartoni animati del sabato mattina, che si superava una volta finite le scuole. Negli anni Novanta non avrei mai immaginato che avrei continuato ad amare i videogiochi anche a quarant’anni, insieme a tanti miei coetanei», si leggeva. «Cosa è cambiato? Per me è tutto dovuto a quella piccola scatola grigia uscita nel 1995 e chiamata PlayStation».

In realtà in Giappone la prima console PlayStation, che in Europa e negli Stati Uniti arrivò nel 1995, fu messa sul mercato da Sony trent’anni fa, il 3 dicembre 1994. All’epoca il mercato era dominato da due aziende giapponesi: Nintendo, che aveva creato prodotti di enorme successo come il Super Nintendo e il Game Boy; e Sega, che era diventata famosa per i videogiochi arcade negli anni Settanta e aveva ottenuto vaste attenzioni anche negli anni Ottanta per le console Master System e Mega Drive e poi per il personaggio di Sonic the Hedgehog, introdotto nel 1991. Sony, azienda anch’essa giapponese attiva sia nella produzione di hardware che nell’intrattenimento, si era invece tenuta distante da quel mercato, anche perché molti dei suoi dirigenti più senior ritenevano che i videogiochi fossero sostanzialmente roba da bambini e non ci vedevano grande potenziale.

A distanza di trent’anni Sony Interactive Entertainment, la sussidiaria di Sony che gestisce PlayStation e i prodotti a essa correlati, è l’azienda di videogiochi più ricca al mondo. Ma, soprattutto, l’azienda è riuscita senza dubbio in un intento che era già chiaro dalle sue campagne di marketing degli anni Novanta: vendere il gaming ai giovani adulti non solo come prodotto d’intrattenimento, ma anche come stile di vita.

Negli uffici di Sony si cominciò a parlare della possibilità di interessarsi al settore dei videogiochi nei primi anni Novanta, quando Nintendo propose all’azienda una joint venture per produrre una nuova console che non leggesse soltanto le classiche “cartucce” che contenevano i loro giochi ma anche i CD-ROM, formato nel quale Sony si stava specializzando. La collaborazione si interruppe nel 1993, ma Ken Kutaragi, uno dei principali informatici che stavano lavorando al progetto, convinse la direzione di Sony a lavorare a una console proprietaria che sfruttasse la tecnologia in possesso dell’azienda per offrire videogiochi con grafica 3D (mentre Nintendo e Sega offrivano ancora grafica 2D) basati esclusivamente sui CD-ROM, peraltro più economici e veloci da produrre delle cartucce. Dal punto di vista dei consumatori, poi, i CD-ROM avevano un altro lato positivo: erano piuttosto facili da copiare e far circolare tra amici e conoscenti, abbattendo ulteriormente i costi di accesso ai nuovi videogiochi in un modo che era stato impossibile con le cartucce.

Secondo Kutaragi il fatto che il formato CD fosse così economico e che Sony incentivasse la programmazione in C – un linguaggio standardizzato, molto diffuso anche fuori dal Giappone e utilizzato per programmare anche i videogiochi per computer portatili – avrebbe incentivato molti sviluppatori, indipendenti o meno, a lavorare a giochi nuovi, innovativi e un po’ rischiosi. La scommessa riuscì: nel catalogo originale della PlayStation 1 ci sono titoli che sono diventati nel frattempo dei giganteschi classici della storia dei videogiochi, da Metal Gear Solid a Grand Theft Auto, da Tomb Raider a Resident Evil.

«Come PlayStation e come Sony sentivamo di avere l’obbligo non solo di continuare a proporre una varietà di contenuti, ma anche di creare nuovi generi», spiegò più tardi Shawn Layden, ex presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment America. «All’epoca i generi principali erano tre: combattimenti, corse automobilistiche e giochi di ruolo». Quelli proposti su PlayStation, invece, andavano da PaRappa the Rapper, in cui un cagnolino antropomorfo doveva imparare a cantare e ballare rap, a una serie di videogiochi horror piuttosto pesanti, che venivano venduti con lo sticker “Contenuti espliciti” per segnalare che non erano adatti ai minori.

Al contempo, Sony riuscì a fare collaborazioni con alcune case produttrici di videogiochi già molto in vista, a partire da Namco, la software house diventata celebre negli anni Ottanta e che nei primi anni Novanta aveva prodotto due giochi arcade che stavano spopolando nelle sale giochi giapponesi: Tekken e Ridge Racer. «La gente faceva la fila in sala giochi per fare una partita da tre minuti a questi giochi, e noi abbiamo detto loro che potevano giocarci quanto volevano, da casa», ricorda Layden. Forse la più memorabile di queste collaborazioni fu però quella con Square (oggi Square Enix), che produceva la serie Final Fantasy, già piuttosto famosa in Giappone ma poco conosciuta nel resto del mondo. Dopo aver collaborato per quasi un decennio soltanto con Nintendo, Square decise di produrre il settimo capitolo della saga – Final Fantasy VII, appunto – per PlayStation. Il risultato fu un gioco che è considerato tuttora uno dei più grandi capolavori del genere, innovativo anche solo per la decisione di uccidere uno dei protagonisti a metà del gioco, senza dare la possibilità di farlo tornare in vita.

Sony, insomma, voleva prendere i videogiochi sul serio, vedendoli anche come opere d’arte e prodotti culturali di spessore morale, estetico e filosofico. Le campagne di marketing che accompagnarono il lancio della PlayStation in Giappone e in Occidente ribadirono questa intenzione. Il team di Sony Music, coinvolto nel progetto per via delle sue competenze e conoscenze nel settore dell’intrattenimento, suggerì subito che «la PlayStation non doveva essere solo una console fisica da collegare al televisore, ma uno stile di vita», scrive il giornalista Matt Purslow. «Come la musica, anche i videogiochi avevano una loro cultura, un’estetica, una personalità. E l’identità di PlayStation doveva essere assolutamente diversa da quella infantile proiettata da Nintendo».

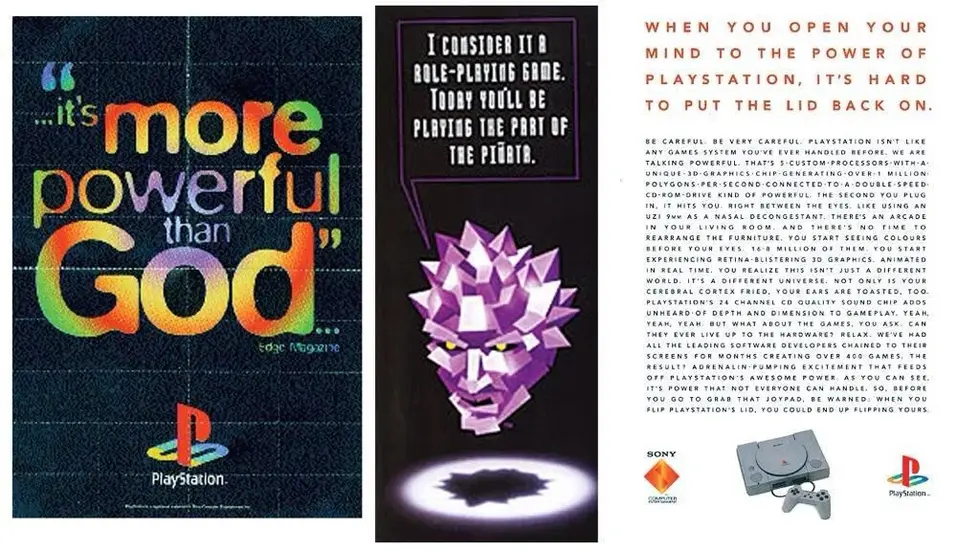

Spesso oscure e un po’ controverse, le pubblicità dell’epoca furono orientate soprattutto verso un pubblico di ventenni vicini alle controculture dell’epoca, sfruttando i riferimenti estetici cupi e un po’ violenti che si ritrovavano nei romanzi di Chuck Palahniuk o in film come Matrix e Fight Club. Per esempio in una pubblicità, titolata soltanto “Sleepless nights” (“Notti insonni”) si mostrava da vicino un occhio stanco in cui i capillari esplosi andavano a formare i quattro simboli del joystick di PlayStation, ovvero X, triangolo, quadrato, cerchio. In un’altra, gli stessi simboli apparivano sugli avambracci di un giovane intento a stringere vigorosamente un joystick, quasi come se si fosse iniettato il videogioco nelle vene. E una delle pubblicità più memorabili dell’epoca mostrava un’inquietante ragazza dall’aspetto alieno che guardava fisso nella telecamera parlando con un forte accento scozzese.

Nel Regno Unito Geoff Glendenning, giovane responsabile del marketing di PlayStation da sempre appassionato di gaming e molto vicino al mondo dei rave e della musica elettronica dell’epoca, cominciò a lavorare con vari club, organizzatori di festival e promoter in modo da aprire delle “aree PlayStation” per far provare ai clubber i nuovi giochi tra un dj e l’altro. Nel 1997 solo nei club del Regno Unito c’erano 52 “aree PlayStation”. L’anno prima in occasione di Glastonbury, uno dei festival musicali più amati del paese, Sony distribuì una serie di volantini con il logo di PlayStation e la scritta «it’s more powerful than God» («è più potente di Dio»). I volantini erano stati peraltro progettati appositamente per essere strappati e trasformarsi in cartine utili come filtri per canne e sigarette.

L’associazione tra PlayStation e le sottoculture giovanili britanniche – all’epoca molto influenti anche su quelle degli altri paesi – fu ribadita ulteriormente con l’uscita di Wipeout, un gioco di corse di astronavi dall’estetica cyberpunk, con una colonna sonora composta da alcuni dei nomi più in vista della scena elettronica dell’epoca, come Chemical Brothers, Orbital, Underworld, The Prodigy e Leftfield.

A distanza di trent’anni PlayStation ha perso un po’ della sua anima grunge degli inizi, anche perché nel frattempo le sue console sono diventate tanto altro: a partire da PlayStation 2 si sono reinventate anche come sistemi d’intrattenimento per tutta la famiglia, che permettono non solo di giocare ma anche di ascoltare musica, guardare DVD e, più tardi, Blu-ray. Oggi mantiene la reputazione di essere la migliore console per chi preferisce giocare da solo, immergendosi in lunghi giochi d’avventura dalla grafica quasi cinematografica e la narrazione complessa e profonda, come può essere The Last of Us.

«Le fondamenta della console originale, però, sono ancora ben visibili», scrive Matt Purslow su IGN. «Le collaborazioni con terze parti rimangono la linfa vitale non solo di PlayStation, ma anche di tutte le altre console contemporanee. La schiera di sviluppatori continua a espandersi e crea ogni anno giochi nuovi e affascinanti. E questa varietà significa che nessuna collezione di videogiochi per PlayStation è uguale a quella di qualcun altro».