Trieste è davvero la città dei matti?

«Se fin dagli inizi del secolo scorso la cultura della città pare aver smussato gli spigoli dello stigma della malattia mentale, oggi questo insistere su “Trieste-la repubblica dei matti”, “Trieste, se no xe mati no li volemo” sta riducendo un lungo e sofferto percorso a slogan, la città a brand e la pazzia a vezzo, e questo non mi convince affatto. Mitizzare è un modo come un altro, solo apparentemente più nobile, per svuotare di significato la storia e le persone che hanno fatto la storia»

«Questa casa non è un manicomio!» Insomma, dipende dai punti di vista. Perché a casa mia circolavano alcuni personaggi assai bizzarri, venivano da noi per chiacchierare o bere un bicchiere in cucina mentre in terrazza si curavano gli animali feriti, più o meno quanto gli umani. A quei tempi Franco Basaglia, lo psichiatra che diede il nome alla Legge 180/1978 sulla chiusura dei manicomi, non era ancora arrivato a Trieste, ma il libro L’istituzione negata (un best seller da 60 mila copie vendute nel ’68!) se ne stava con le orecchie sulle pagine nel nostro salotto.

Nessuno di noi era psichiatra o veterinario ma in famiglia esisteva una certa propensione a prendersi cura di bipedi e quadrupedi in difficoltà: «Basta un po’ di fantasia e di bontà» come nella canzoncina delle Fiabe sonore della mia infanzia. A dire il vero, io avevo anche un po’ paura di questi ospiti a dir poco stravaganti che mi giravano per casa, perché i bambini hanno bisogno di normalità (non sapevo ancora che «nessuno è normale» né da vicino né da lontano, come nella più trita delle citazioni di Basaglia), e non immaginavo, soprattutto, quanto quelle piccole paure si sarebbero trasformate nel miglior antidoto alle grandi paure sbandierate in prima pagina, dello straniero, dello strambo, del diversamente qualsiasi cosa. Ma tant’è.

C’era Rosina, l’alcolista che aspettava l’amore e intanto si accontentava di un bicchiere di terrano e di mille lire infilate di nascosto nel suo grembiule da vecchia bidella. Beveva e puzzava, la Rosina, e prendeva la stessa paghetta che veniva data a me, che ingollavo solo Idrolitina e dovevo comprarmi la bicicletta Atala. Competizione tra underdog, per dirla con parole attuali, dumping degli affetti. E allora io, per protesta, mi nascondevo nell’armadio aspettando che lei se ne andasse.

C’era Mario che cagava sul binario e c’era un tizio molto cattolico ossessionato dal cinema porno, poi c’era la dolce Bjanka, la donna del latte che profumava di neonato, con le guance graffiate degli arbusti del Carso. Chi ti ha fatto male, Bianca mia? Son scivolata in bosco, si scusava lei in italiano dell’altipiano e i miei a dire: Sì, può capitare, il Carso può anche ferire, basta guardare le sue pietre scarne come teschi per non fidarsi più di nessuno.

E poi si steccavano le ali ai gabbiani feriti, si nutrivano i gatti randagi, e anche i porcospini: Ciccio Pasticcio, sopravvissuto a un incidente d’auto, Gedeone, il topo ballerino che dopo aver piroettato intorno a ogni gamba di sedia finì sotto un tacco a spillo in una prima notte di quiete e Quick Quick, il papero vinto al luna park e accudito fino a quando non diventò un’oca, che finì in pentola per colpa della fioraia alla quale venne affidato perché non fosse costretto per sempre in un appartamento del centro.

È bello, vero? Le chiesi. I’era anche bon, mi rispose.

Quanti pianti!

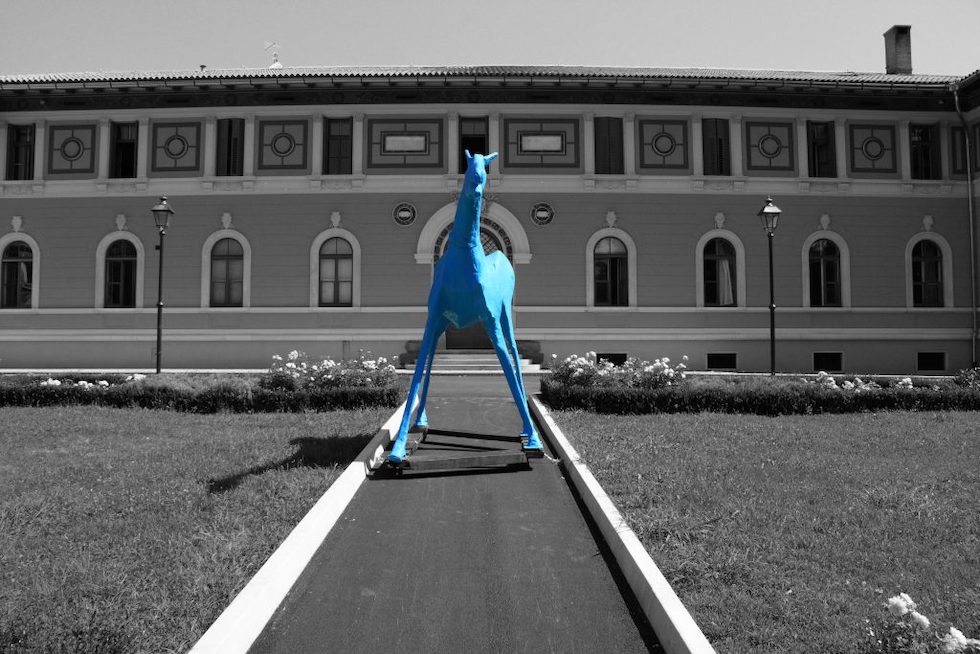

Questa era la mia famiglia e altri animali, così basaglina prima ancora che il termine fosse coniato, prima che nel febbraio del 1973 Marco Cavallo, la statua in legno e cartapesta azzurra alta quattro metri, uscisse vittorioso abbattendo i muri dell’ospedale psichiatrico di San Giovanni e diventasse simbolo della libertà e della fine delle reclusioni manicomiali.

Una propensione al mare aperto, dove poter salpare oppure annegare.

Com’era possibile che questo accadesse?

Perché proprio a Trieste si erano aperte alcune teste prima ancora che le porte?

Colpa del vento, come dicono tutti, o mistero dell’epigenetica?

Perché nella città esistevano nicchie di una libertà che difficilmente ho trovato altrove? Una specie di terzo settore ante litteram, laico e casalingo.

La statua Marco Cavallo al Parco di San Giovanni, Trieste (via Wikimedia)

– Leggi anche: Franco Basaglia fu molto più di una legge

Una prima risposta si può trovare nel diario segreto di Oberdan Baciro, protagonista del romanzo postumo di Lelio Luttazzi L’erotismo di Oberdan Baciro (ora il libro è fuori catalogo ma mi auguro che venga ripubblicato presto in quanto utilissimo a capire in modo assai dilettevole le relazioni e le contraddizioni di una città affetta da disturbo di personalità multipla).

«Taccuini di Oberdan Baciro

Giugno 1940 – anni 17

Ma sono certo che nei manicomi di tutto il mondo convivono, accanto ai veri bisognosi di cure e tra i pazzi pericolosi, chissà quanti “anormali” felicissimi del loro stato e tutt’altro che aggressivi. Fuori, costoro sarebbero semplicemente degli stravaganti, magari degli emarginati, magari degli asociali, ma certo meno mediocri di coloro che se ne sono liberati rinchiudendoli nella fossa dei serpenti. Oltre a tutto le famiglie e la società non lo hanno fatto per salvarli o per difendersene: lo hanno fatto perché li odiavano. Un odio basato sull’invidia, perché i benpensanti avvertono la superiorità dei non-benpensanti, e i non-liberi temono la libertà dei veri liberi».

Così narra Lelio Luttazzi nel suo romanzo matto e onesto, retrodatando la questione salute/malattia al 1940, per dirci che prodromi basagliani circolavano nell’aria anche prima della grande rivoluzione degli anni ’70. Il terreno era fertile, insomma.

Perché la città multiculturale, multireligiosa, multietnica su cui non si fa che costruire l’odierna “narrazione”, ha un’attitudine giocoforza ereditata dalla storia di una tolleranza necessaria prima a vivere, poi a sopravvivere e ora a convivere, obtorto collo o per virtù, con i migranti poveri della rotta balcanica e i migranti ricchi delle nuove rotte delle Grandi Navi. Con chi aiuta e con chi sgombera. Non importa. Esiste ancora un lato bello, quello che chiama i “normali” mati, e i “matti” basaglini. Bisognerebbe saperle, certe cose, ma non approfittarsene.

Google, per esempio, conosce il termine basagliano ma non conosceva il termine basaglino (prima di questo articolo). Basaglino è un termine più intimo, che appartiene al particolare manuale-diagnostico-statistico triestino, un DSM poco organicistico, per niente lombrosiano ma piuttosto fantasioso, in cui le diagnosi risultano incerte e le statistiche, mah! chi può proclamarsi garantitamente (come avrebbe detto Bobi Bazlen, amato conterraneo, segugio dei libri e co-fondatore assieme a Luciano Foà della casa editrice Adelphi) con la testa a posto?

La parola basaglino parla, insomma, dell’abitudine ad accogliere i “fratelli scomodi”, come li definì Sergio Zavoli nel suo indimenticabile documentario I giardini di Abele, anche prima del cambiamento vero e proprio.

Una seconda ragione del perché tutto questo accadde a Trieste e non altrove si potrebbe ravvisare nel fatto che la città è stata la culla della psicoanalisi italiana: Trieste, la porta della bora, la porta di Sion e la strada maestra dell’inconscio. Edoardo Weiss «autentico, tenace pioniere», come lo chiamò in una lettera il suo maestro Sigmund Freud. Edoardo Weiss, medico in seconda del Civico Frenocomio “Andrea di Sergio Galatti”, inaugurato nel 1908 per volontà dell’imperatore Francesco Giuseppe e ispirato all’avanguardistico Am Steinhof di Vienna, un modello che, almeno inizialmente, prevedeva che le porte restassero aperte.

Edoardo Weiss, importando la “novella scienza” nella novella Italia, spiegava ai triestini, nei caffè, al San Marco, agli Specchi o al Garibaldi e nel primo studio in via San Lazzaro 8 (la Berggasse 19 nostrana), che nessuno può dirsi padrone nemmeno a casa propria e, allora, tanto valeva farsene una ragione di tanta pazzia, il perché se ne stava nascosto nello scantinato dell’anima e ci volevano strumenti davvero innovativi per indagarlo, come il trenino nelle grotte di Postumia.

I curiosi lo assillavano, gli scettici lo deridevano ma, chissà, forse quel “ciclone psicanalitico”, come lo avrebbe definito lo scrittore Giorgio Voghera, lasciò tracce nel profondo del tessuto cittadino. I pazienti illustri, Arturo Nathan, pittore, Umberto Saba, poeta, e anche Bobi Bazlen, e quello scapestrato di Bruno Veneziani, cognato di Svevo e anima perduta, sono stati il biglietto da visita di Weiss, un precursore che poi, come altri, a causa delle leggi razziali proclamate da Mussolini nel 1938 proprio a Trieste, dal balcone di Piazza Unità d’Italia, fu costretto a emigrare in America dove rimase fino alla fine dei suoi giorni: 14 dicembre 1970.

Per quanto la stagione di Weiss a Trieste non sia stata lunga (nel ’31 si trasferì a Roma dove rifondò la Società Psicoanalitica Italiana), adesso che l’autobus 12 attraversa la via a lui intitolata nell’attuale Parco di San Giovanni, io lo vedo ancora, con gli occhialini cerchiati d’oro sul naso adunco, a difendere la grande scoperta della relatività di tutti, e a crucciarsi per le incomprensioni e per i tempi bui che si intravedevano all’orizzonte.

In Elementi di psicoanalisi, che è la raccolta delle conferenze triestine in cui per la prima volta furono illustrati e sistematizzati i principi di questo nuovo modo di curare attraverso la parola (testo pubblicato in origine da Hoepli nel 1931), Weiss scrisse:

«A questo punto convien ricordare che la psicologia della folla è in date circostanze ben diversa dalla psicologia dell’individuo. Nella folla la personalità individuale scompare del tutto e vengono a mancare nell’individuo la volontà e il potere discriminativo, mentre tutti i sentimenti ed i pensieri si orientano nella direzione di chi guida la folla. Essa corre subito agli estremi; un sospetto diventa, non appena manifestato, certezza; un piccolo germe di antipatia si trasforma fulmineamente in odio sfrenato. Il condottiero di masse è ancor sempre il padre primitivo temuto e amato; la folla vuole ancor sempre essere dominata da una forza superiore, è avida di sottoporsi ad un’autorità che le apparisca illimitata».

Esisteva, evidentemente, una certa Trieste democratica e poco incline all’ansia “di servaggio”, come lo stesso Weiss ribadirà, che era poi, paradossalmente, quella cresciuta sotto l’Impero Asburgico. Esisteva e, dopo un secolo, pur in tutt’altro modo, esiste ancora. È quella, per esempio, che organizza pasti e accoglienza, cura i piedi feriti e offre conforto a chi viene da lontano, quella che ha rinominato Piazza della Libertà Piazza del Mondo, un mondo in cammino, nonostante la libertà vacilli e alcuni, invece di considerarla un diritto, la considerino un privilegio.

– Leggi anche: La psiche di chi arriva

E poi, una terza ipotesi. Fu la legge del 1904 – quella che ordinava «debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale» – a far fare un passo indietro alla questione del trattamento dei malati di mente abbattendosi sulle gestioni manicomiali e imponendo la privazione dei diritti civili e l’obbligo per i degenti di essere notificati all’Autorità Giudiziaria, che prima non esisteva.

Però, nonostante le nuove regole imponessero una decisa stretta sulla custodia anche a Trieste, che diventò italiana nel 1918, in città c’erano psichiatri che cercavano già allora di far seguire i pazienti meno gravi in ambulatori nella città individuando nell’assistenza libera un metodo non solo di cura ma anche di profilassi per le malattie mentali. Nella Relazione sull’andamento dell’Ospedale psichiatrico nel corso del 1929 (nell’archivio dell’Ospedale psichiatrico di Trieste) si auspicava l’assegnazione, sotto il controllo del Patronato per neuropsichici, di un quartierino alle malate innocue. Di questo parlava il lungimirante direttore Giovanni Sai, succeduto all’antipatico de Pastrovich, possibile ispiratore del dottor Coprosich nella Coscienza di Zeno. Insomma, il reinserimento di alcuni pazienti nella vita cittadina esisteva come possibilità in nuce, per diventare “utopia reale” cinquant’anni dopo.

Eppure, eppure. Se fin dagli inizi del secolo scorso la cultura della città pare aver smussato gli spigoli dello stigma della malattia mentale, oggi questo insistere su «Trieste-la città dei matti», «Trieste-la repubblica dei matti», «Trieste, se noi xe mati no li volemo» sta riducendo un lungo e sofferto percorso a slogan, la città a brand e la pazzia a vezzo, e questo non mi convince affatto. Mitizzare è un modo come un altro, solo apparentemente più nobile, per svuotare di significato la storia e le persone che hanno fatto la storia. Gentrification del pensiero: come si potrebbe altrimenti chiamare questo modo di trasformare la realtà dei quartieri mentali difficili in piccole oasi di superficiali nostalgie basagliane o, di converso, di elogio delle benzodiazepine?

Perché Frida Kahlo piace a tutti? Cosa ci fa Nelson Mandela sulla mia tazza del caffè? E Freud su un cuscino del mio divano e anche Pasolini di qua e Pasolini di là?

E Franco Basaglia sulle mille locandine, citato a proposito o a sproposito a seconda del punto di vista?

Trieste diventata tanto di moda e i suoi simpatici cliché, le belle statuine in giro per le strade per farsi un selfie con Svevo-Saba-Joyce e Franco Basaglia che, come il Che, nel centenario della sua nascita, rischia di diventare “un’icona pop” mentre nel frattempo i servizi territoriali dedicati alla salute vengono smantellati, i consultori chiudono e le liste d’attesa si allungano.

Dallo stigma al souvenir, insomma, la bora in scatola e una fiala di follia, per sopportare il mondo, anche la psiche spettinata potrebbe far marketing alla bisogna, nuovo gadget per i recentissimi turisti desiderosi di alleviare la noia di una crociera, quella cosa divertente che sarebbe meglio non facessero mai più, per dirla alla David Foster Wallace.

Come a Venezia, a volte si fa fatica a camminare sulle rive, l’ingorgo pedestre è arrivato anche qui. Allora, per farsi largo tra la folla, mi dico, ci vorrebbe quella «piccola piccola bomba atomica» che Bobi Bazlen sognava per annientare la sua amata-odiata città (forse Bobi non lo ricordava più, ma “atomica” a Trieste è il nome della pentola a pressione: mia nonna sganciò una volta l’atomica per sbaglio e ne scaturì un’Hiroshima di fagioli e crauti. Nessun danno irreparabile).

Il 26 ottobre Trieste ha festeggiato il suo ritorno all’Italia avvenuto nel 1954, e sono settant’anni: nonostante tante vicissitudini, nonostante l’esplosione del turismo, la città sta ancora veramentalmente bene, come dichiarava un paziente al suo strizzacervelli Edoardo Weiss.

E ieri, allora, proprio ieri, quando sono tornata all’ex OPP (l’Ospedale Psichiatrico Provinciale), mi sono commossa ancora. Mi commuovono gli intrecci di rampicanti impazziti sui padiglioni non ancora restaurati, la decadenza delle architetture e i fantasmi degli ex pazienti, con cui giocare di nuovo a briscola. Le pareti verde acqua.

All’epoca della Legge 180, il teatro ora intitolato a Franca e Franco Basaglia non era stato ancora restaurato e ci si arrampicava facendo scaletta con le dita intrecciate per entrare attraverso una finestra dai vetri rotti, poi si stava lì dentro con il gusto del proibito e l’idea di respirare un’aria speciale, ancora eversiva, e giustissima.

Ci si fermava a scambiare due parole con qualche antico residente e poi si scappava via correndo lungo i viali o indugiando su una panchina nella piazzetta dove poco dopo sarebbe nato il Posto delle fragole, (primo locale gestito una cooperativa che dava lavoro agli ex ricoverati), nel profumo delle rose, antica magia dell’ergoterapia.

Quando tutto tornerà a essere come non è mai stato è il titolo di un bellissimo film dolcemente basagliano di Sonja Heiss che ho visto recentemente. Quando tutto tornerà a essere come non è mai stato? Me lo chiedo anch’io.

Al Padiglione P un uomo mi ha salutato come se mi conoscesse da sempre, si presenta: è Diego Porporati, l’artista che crea “macchine simboliche per la cura delle malattie sociali”. Porporati ha vissuto sulla sua pelle la grande rivoluzione ed è grazie a quella rivoluzione, probabilmente, che ha potuto esprimere la sua vocazione da equilibrista (Trieste. Un’identità di frontiera di Claudio Magris e Angelo Ara è un altro indispensabile vademecum per orientarsi da queste parti). Mi regala una riproduzione di Cavallo di Battaglia, una sua opera datata 11-3-24. È il disegno di un cavallo con un cartello: «Ricordati di me… Franco Basaglia».

Diego Porporati non è mai diventato famoso. In compenso il 12 ottobre 2024 alla Barcolana, la regata più grande del mondo, Marco Cavallo è nuovamente partito dal colle di San Giovanni per incontrare il pubblico in una piazza del centro, come ambasciatore della campagna #180benecomune promossa dal Forum Salute Mentale: «Sulle ali del mare. Marco Cavallo galoppa instancabile oltre orizzonti di libertà».

Un cavallo di cartapesta alla grande festa del mare? Grazie al cielo qui sopravvive, anche dove non te l’aspetti, una propensione al mare aperto, dove poter salpare oppure annegare.

– Ascolta anche: Timbuctu – Ep. 214 – La rivoluzione di Basaglia e la vita di Rosa