La storia di Moussa Diarra, una storia comune

Gli ultimi anni di vita dell'uomo maliano di 26 anni ucciso da un poliziotto a Verona sono un esempio del contesto di marginalità in cui le persone migranti si trovano a vivere in Italia

di Giulia Siviero

Domenica mattina, davanti alla stazione di Verona, un poliziotto ha ucciso con un colpo di pistola un uomo maliano di 26 anni, Moussa Diarra. Cosa sia successo esattamente è ancora da chiarire. Si sa che ora l’agente della polizia ferroviaria coinvolto è indagato per eccesso colposo di legittima difesa, che oggi sarà fatta l’autopsia sul corpo di Diarra, che nei prossimi giorni sarà nominato un esperto balistico per stabilire la sequenza degli spari (tre, di cui uno ha colpito Diarra) e che si stanno analizzando tutte le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona. L’ha fatto sapere la procura, cioè chi indaga, in un comunicato stampa fatto uscire subito dopo i fatti insieme alla questura, cioè l’ufficio del poliziotto su cui si sta indagando.

Quel che si sa è anche la condizione in cui Diarra si è trovato a vivere quando ha lasciato il suo paese per arrivare in Italia. Provare a ricostruirne la storia significa raccontare un contesto comune a molte persone migranti. Significa parlare della guerra in Mali, dei centri di detenzione libici indirettamente finanziati dal governo italiano, della condizione e del percorso nelle strutture di accoglienza di questo paese per persone migranti, delle lunghe attese e delle complicate procedure burocratiche per ottenere i permessi di soggiorno, della mancanza di soluzioni abitative, anche se si lavora, della difficoltà di essere presi in cura dal sistema sanitario. E significa anche parlare di quel razzismo strutturale e istituzionale che parte dai discorsi della politica e arriva fino alla polizia, come evidenziato dal Consiglio d’Europa in un report pubblicato il 22 ottobre.

Ricostruire la vita di Diarra è complicato. È una storia frammentata, che riflette i tanti pezzi che le persone migranti devono tentare di comporre per «mettere insieme la mattina con la sera», dice Jacopo Rui di One Bridge To, associazione che tra le altre cose fornisce alle persone gravemente emarginate l’accesso ai servizi nella città di Verona e a cui Moussa Diarra si era rivolto lo scorso maggio.

Diarra era nato il primo gennaio del 1998 a Sandiambougou, nel sudest del Mali dove, dal 2012, sono in corso una guerra civile e un’insurrezione guidata dai gruppi terroristici di al Qaida e dello Stato Islamico che ha provocato migliaia di morti e milioni di sfollati. «Siamo entrambi scappati dalla guerra», ha raccontato a un giornale locale Sekou, un maliano amico di Diarra. Dal Mali circa nove anni fa entrambi erano arrivati in Libia, dove avevano lavorato per otto mesi: «Per pagarci il viaggio sul barcone, e abbiamo subito violenze in quelle prigioni da cui si esce solo pagando». Djemagan Diarra, fratello maggiore di Moussa arrivato qualche giorno fa da Torino a Verona per riconoscerne il cadavere, ha confermato che, ancora minorenne, Moussa era stato trattenuto e torturato nei centri di detenzione libici: «Gli hanno fatto di tutto», ha detto.

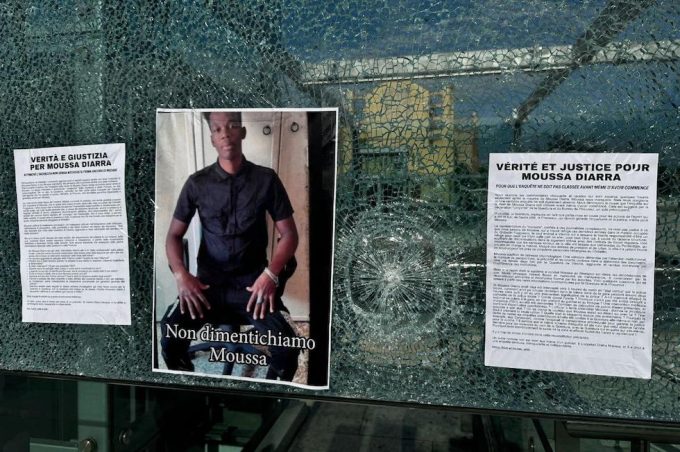

La foto di Moussa Diarra e i volantini per chiedere verità e giustizia sul suo omicidio appesi alla vetrata della stazione di Verona frantumata da uno dei tre colpi sparati dall’agente della Polfer, Verona, 22 ottobre 2024 (ANSA)

Dal 2017, quando al governo c’era il centrosinistra di Paolo Gentiloni e il ministro dell’Interno era Marco Minniti, l’Italia ha sottoscritto con la Libia una serie di accordi bilaterali confermati anche dai governi successivi, guidati rispettivamente da Giuseppe Conte, Mario Draghi e Giorgia Meloni: prevedevano in sostanza di finanziare, addestrare e fornire mezzi alla cosiddetta Guardia costiera libica, formata soprattutto da milizie armate che, come hanno dimostrato diverse inchieste giornalistiche, avevano e hanno legami con i gestori – o in certi casi erano i gestori – delle decine di centri di detenzione per migranti presenti nel paese, dove torture, violenze e stupri sono stati ampiamente documentati.

La Libia non ha mai ratificato la convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, e le leggi locali prevedono che chi entra irregolarmente nel territorio libico vada arrestato e processato. In realtà, la stragrande maggioranza delle persone migranti viene incarcerata arbitrariamente senza essere incriminata. Una volta che si finisce in questi centri, è molto complicato uscirne: c’è una sovrapposizione fra autorità e trafficanti e la maggior parte dei migranti viene costretta a pagare un “riscatto” per poter partire, che spesso viene loro estorto con la tortura oppure preteso dalle famiglie. Chi non ha soldi, viene costretto ai lavori forzati. Nel caso delle donne, significa soprattutto essere costrette alla prostituzione. Il numero delle persone morte in questi centri, inaccessibili anche per la stragrande maggioranza delle organizzazioni internazionali, non è mai stato accertato.

Uscito dalla Libia, «pagando», nel 2016 Diarra era sbarcato a Lampedusa. Una volta arrivato a Verona era stato inserito a Costagrande, un centro nato da un accordo di accoglienza straordinaria tra prefettura, un ente privato (Costagrande SRL) e una cooperativa, di cui molti giornali, all’epoca, si erano occupati: per il sovraffollamento, per il rapporto operatori-migranti di circa 1 a 80, per le pessime condizioni igieniche e di vita denunciate da chi ci viveva. Alessandro Tortorella, al tempo capo di gabinetto della prefettura di Verona, aveva definito Costagrande «un’anomalia», «l’aspetto patologico» della gestione delle persone migranti sul territorio veronese. Costagrande aveva chiuso nel 2019.

Presidio alla stazione di Porta Nuova per Moussa Diarra, Verona, 21 ottobre 2024 (Il Post)

È lì che Moussa Diarra aveva iniziato la trafila per regolarizzare la propria situazione. Gli avvocati veronesi Paolo Tacchi Venturi e Giacomo Melotti, a cui Diarra si era rivolto nel 2022, hanno ricostruito che il ragazzo aveva avuto un primo colloquio con la commissione territoriale che deve valutare e decidere delle domande di protezione nel 2017. A seguito del colloquio gli era stato riconosciuto un permesso umanitario, che all’epoca veniva concesso a chi aveva determinate condizioni di vulnerabilità e aveva richiesto asilo. La durata di questo permesso, nella prassi amministrativa, era di due anni.

I due avvocati hanno cominciato a seguire Diarra quando aveva la necessità di rinnovare quel permesso, che nel frattempo era evidentemente scaduto. Risulta loro che dal 29 giugno del 2020 Diarra avesse un cedolino della questura, ossia un pezzetto di carta che vale come ricevuta, che attesta come lui avesse presentato domanda di rinnovo e come fosse in attesa di una risposta. Dai suoi documenti risulta che la questura gli avesse fissato diversi appuntamenti: il 13 dicembre del 2021, il 31 gennaio, il 17 marzo, il 31 marzo, il 5 maggio, il 26 maggio, il 14 luglio e il 26 agosto del 2022. Queste date, indicate e poi via via cancellate, dicono che Diarra si era sempre presentato e aveva ricevuto, ogni volta, un appuntamento successivo.

«Questi cedolini per i rinnovi servono a mantenersi in regola in attesa di risposte che tardano ad arrivare», spiegano gli avvocati. «Danno spesso però e solo in teoria la possibilità di trovare un lavoro ed essere assunti in modo regolare, non sono riconosciuti da altri enti e ostacolano anche la richiesta di un codice fiscale». Il risultato, spiegano da One Bridge To, «è che si bloccano o diventano estremamente difficili procedure per noi ovvie come l’apertura di un conto corrente in banca, l’ottenimento di un contratto di lavoro, l’attivazione di uno Spid, l’iscrizione anagrafica, la possibilità di avere un medico di base o anche solo la possibilità di mettersi a cercare una stanza o una casa dove vivere».

– Leggi anche: Altre testimonianze di violenze nella questura di Verona

Quando Diarra, lo scorso maggio, si è rivolto a One Bridge To (dopo aver trascorso dal 2022 anche un periodo di lavoro in Spagna) il suo permesso doveva ancora essere rinnovato. In mano aveva di nuovo un cedolino che lo rimandava a un nuovo appuntamento in questura previsto per agosto, che era stato poi spostato per l’inizio di ottobre. Aveva ottenuto un nuovo contratto di lavoro (che sarebbe scaduto alla fine di ottobre) e tramite l’associazione era riuscito ad aprire un conto corrente. Ma aveva ancora problemi con il codice fiscale: «Gliene avevano dato uno provvisorio, ne avevamo richiesto uno definitivo che gli permettesse l’accesso a tutta una serie di procedure, ma anche lì la cosa è complicata», dice Jacopo Rui.

Nel frattempo, tra un appuntamento e l’altro per tentare di regolarizzare in modo più solido la propria situazione, cambiavano le leggi italiane in materia di immigrazione. La protezione sussidiaria concessa alle persone provenienti dal Mali era stata introdotta, poi tolta, poi di nuovo riconosciuta. Nel 2018 era entrato in vigore il cosiddetto “primo decreto sicurezza” sostenuto dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, che aveva abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari sostituendolo con altri più specifici, difficili da ottenere e riservando la protezione speciale (da allora così denominata) quale forma residuale di tutela.

Nel 2020 la ministra che aveva preso il posto di Salvini, Luciana Lamorgese, aveva smantellato i precedenti decreti sicurezza e ripristinato alcune garanzie per i richiedenti asilo che erano state rimosse. Ma nel 2023, dopo il naufragio sulle coste calabresi di Steccato di Cutro, il governo Meloni aveva approvato un nuovo decreto-legge che eliminava, di fatto, le modifiche apportate nel 2020: restringeva nuovamente le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ne complicava moltissimo la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, eliminava alcuni servizi – come l’assistenza legale, psicologica o i corsi di lingua italiana – tra quelli che dovevano essere assicurati nelle strutture di prima accoglienza per i migranti, e che potevano permettere un percorso di autonomia alla persona accolta. «Diarra, in tutto questo, si era evidentemente trovato incastrato, vedendosi preclusa la possibilità di stabilizzare la propria posizione», dicono gli avvocati.

Nel frattempo era uscito dal percorso di accoglienza. Concretamente significa che si era ritrovato sì con un lavoro, ma precario: fin dal suo arrivo a Verona aveva sempre lavorato, nello scarico e carico bagagli, come falegname, lavapiatti, nei campi a 3 euro all’ora, e per periodi di sei mesi in media. Significa che si era ritrovato con un documento ufficiale ma temporaneo e sempre prossimo alla scadenza, e soprattutto che non aveva più un posto dove stare. Si era trovato dunque a vivere di espedienti, tra la strada e soluzioni che non lo erano.

A volte, la sera, mangiava in un centro messo in piedi dalla Ronda della Carità e da One Bridge To, si era fatto la loro tessera per usufruire del lavaggio dei vestiti o dei corsi di italiano. Risulta che dal 2020 entrasse e uscisse dai dormitori, che si era rivolto ad altri sportelli di volontari presenti sul territorio, e che gli attivisti e le attiviste del centro sociale Paratod@s gli avessero trovato un posto al Ghibellin Fuggiasco, uno spazio occupato per offrire un minimo di assistenza alle persone migranti nella condizione di Diarra «perché», spiegano, «una casa qui non si trova, perché la soluzione abitativa sarebbe aprirle, le case, perché il mercato privato è chiuso, perché non si riesce ad affittare senza un garante».

Tutto questo nonostante il sindaco di centrosinistra Damiano Tommasi fosse al corrente della situazione e nei primi mesi del suo mandato avesse visitato il Ghibellin Fuggiasco, promettendo che il comune avrebbe trovato una soluzione. Diarra si era anche rivolto al Cesaim, il Centro salute immigrati di Verona, un’associazione di volontariato con lo scopo di garantire l’assistenza sanitaria alle persone migranti prive di copertura da parte del Servizio sanitario nazionale. Soffriva ormai da anni di depressione, di cui nessuno si era fatto carico. Il servizio di psichiatria dell’azienda sanitaria locale, in caso di mancata residenza, garantisce al massimo un paio di colloqui e spesso l’approccio clinico non è transculturale, come richiederebbero casi come questo.

Tre mesi fa il padre di Diarra era morto in Mali. Negli ultimi tempi lui non riusciva neppure ad alzarsi dal letto, hanno raccontato alcuni suoi amici. E così aveva perso l’appuntamento del 10 ottobre per il rinnovo del permesso. Il fine settimana in cui è morto il Ghibellin Fuggiasco era stato chiuso perché non aveva più le condizioni di sicurezza necessarie per rimanere aperto. Il Paratod@s e altri movimenti locali avevano iniziato i lavori di recupero e pulizia di un complesso in via Villa 12 poco lontano dal centro Verona, un ex istituto per orfani abbandonato da vent’anni che anche Moussa Diarra avrebbe dovuto raggiungere.

Presidio alla stazione di Porta Nuova per Moussa Diarra, Verona, 21 ottobre 2024 (Il Post)

«La storia di Moussa è simile a quella di molti altri costretti dopo guerre, violenze, torture e povertà, in un percorso lungo che non facilita di certo l’autonomia. Non stupisce che spesso si sviluppino frustrazioni enormi, sofferenze mentali e vulnerabilità. Si fa fatica a sopravvivere in un contesto come questo. Chi è che rimane “sano” in un contesto come questo? Chi è che mantiene la calma quando, se provi a chiedere protezione in questo paese, ti trovi la scritta “limite invalicabile”, ti viene risposto per anni “torna la settimana prossima” o gli sportelli sono chiusi?», chiede Jacopo Rui durante un presidio per Diarra che si è svolto in stazione lunedì a cui hanno partecipato oltre 300 persone.

Don Paolo Pasetto, dell’associazione Sulle Orme, ha definito questo percorso esplicitamente «persecutorio». Diallo Ibrahim Ousmane, rappresentante della comunità maliana, ha aggiunto che quanto accaduto «non è un errore», ma qualcosa che poteva e doveva essere gestito diversamente: «Le nostre vite sono senza possibilità». Un amico di Diarra ha detto che «quello che è capitato a Moussa può capitare a tutti noi». Trentasei associazioni e cooperative sociali della provincia di Verona hanno a loro volta diffuso un comunicato: «Quello che è accaduto a Verona è l’epilogo drammatico, violento e ingiusto che accade quando all’accoglienza si sostituisce il respingimento, quando si costruisce un sistema securitario e persecutorio».

«È fondamentale, ora, pretendere un’indagine trasparente sull’omicidio per mano della polizia di Moussa Diarra, ma è altrettanto importante riconoscere che, prima di quel colpo letale, la sua vita è stata costantemente segnata dal razzismo strutturale e istituzionale di questo paese», dice Mackda Ghebremariam Tesfaù, attivista e ricercatrice che si occupa di studi decoloniali e sociologia del razzismo.

Matteo Salvini ha commentato la morte di Diarra scrivendo: «Con tutto il rispetto, non ci mancherà. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere». Queste parole, prosegue Ghebremariam Tesfaù, «meritano di essere portate all’attenzione della Commissione parlamentare sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni d’odio. E testimoniano quanto documentato dalla Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa», in cui si parla di profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine italiane, in cui si dice che il discorso pubblico e quello politico «sono diventati sempre più xenofobi», in particolare contro rifugiati, richiedenti asilo, migranti e cittadini italiani con background migratorio. In cui si aggiunge che «l’incitamento all’odio, anche da parte di politici di alto livello, spesso rimane incontrastato» e si esprimono forti preoccupazioni per le condizioni di vita delle persone migranti in Italia, delle criticità relative all’integrazione o all’accesso a servizi pubblici.

Le Nazioni Unite, conclude Ghebremariam Tesfaù, sono arrivate alle stesse conclusioni presentando lo scorso maggio durante una conferenza stampa un dossier che uscirà a breve. E in cui si parla «di profilazione razziale da parte della polizia e di politiche che colpiscono in modo sproporzionato minoranze e altri gruppi vulnerabili. Gli inglesi lo chiamano “xenorazzismo”: è quello che si sviluppa contro la persona migrante che proviene dai paesi poveri attraverso il regime delle migrazioni. Moussa è morto di questo e la sua è una storia tragica e stereotipica». Intanto a Verona, per sabato 26 ottobre, la comunità maliana e altri movimenti hanno annunciato una manifestazione. Per chiedere «verità e giustizia per Moussa. Perché a noi Moussa mancherà».

– Leggi anche: Cos’è la profilazione razziale