Lo sfruttamento dei lavoratori nel distretto orafo di Arezzo

Gli operai stranieri sono spesso irregolari e lavorano in nero, vessati e sotto ricatto per ottenere i documenti

di Alessandra Pellegrini De Luca

In uno sportello di assistenza per persone straniere, nel centro di Arezzo, un operaio bangladese mette sul tavolo il contratto di assunzione in un’azienda orafa e un plico di buste paga: il contratto dice che lavora 40 ore alla settimana, le buste paga che guadagna circa 1.500 euro al mese. In realtà lavora tra le 60 e le 70 ore alla settimana e di euro ne guadagna poco più di mille, perché ogni mese è costretto a restituire almeno un quinto del suo stipendio alla sua datrice di lavoro, anche lei bangladese.

Allo stesso sportello ci sono altri otto operai bangladesi che lavorano nell’oreficeria, sempre in aziende di loro connazionali: raccontano di stipendi non pagati per mesi, turni da 15 ore, lavoro fisso di sabato e domenica, operai in nero che maneggiano macchinari pericolosi, lavoro notturno che il datore di lavoro dà da fare in casa – gratuitamente – alle mogli e ai figli minorenni dei dipendenti. Uno di loro racconta di aver accompagnato varie volte il suo datore di lavoro nelle case degli operai: «alle sette di sera consegnava un certo peso di metallo e l’ordine di montare centinaia di catenine: il giorno dopo alle sette di mattina il lavoro doveva essere finito», dice.

Nelle aziende orafe di Arezzo lavorano anche migranti irregolari, senza documenti. Alcuni arrivano in Italia tramite persone che li contattano direttamente nei paesi d’origine, con la promessa di un lavoro e del permesso di soggiorno. Spesso non vengono regolarizzati, e lavorano in condizioni di sfruttamento per ripagare il debito del viaggio: «La promessa dei documenti viene usata come ricatto, con minacce di ritorsioni sulle famiglie d’origine se si ribellano, o se non pagano», dice Marco Giunta, avvocato che collabora con lo sportello di assistenza, gestito dall’associazione culturale ACB Social Inclusion. Altri migranti vengono intercettati dopo l’arrivo in Italia, spesso nei centri d’accoglienza, e reclutati per conto di aziende che producono gioielli.

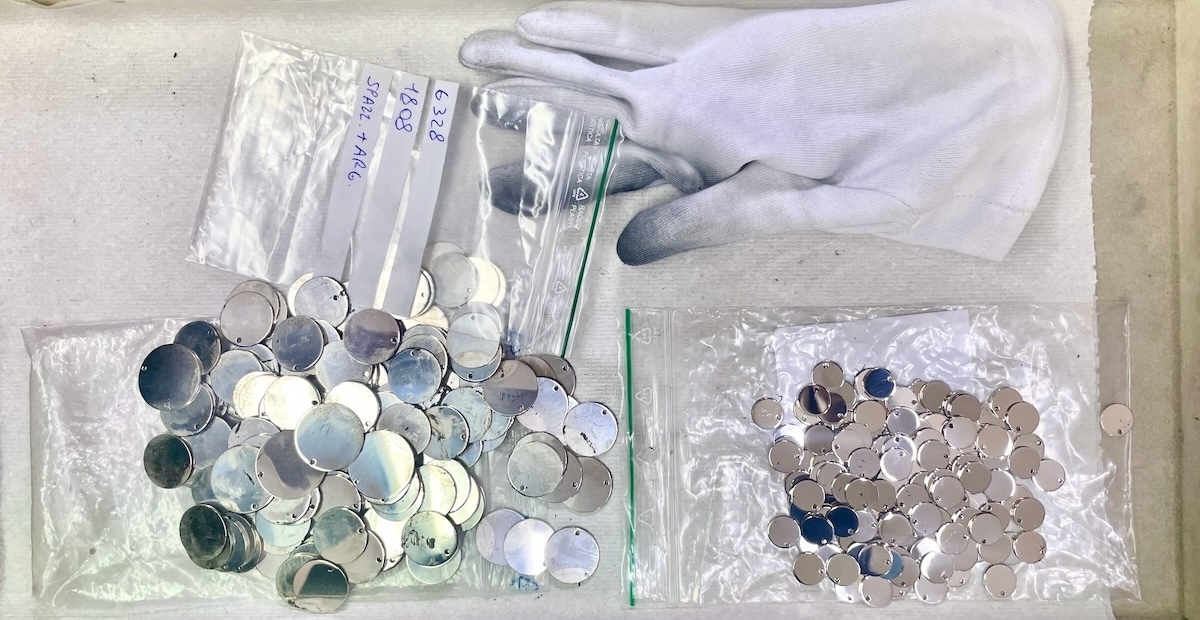

Un macchina pulitrice per i gioielli (Il Post)

Per chi ci lavora tutto questo non è una novità, anzi per certi versi il caporalato e lo sfruttamento sono ormai la normalità nel distretto orafo di Arezzo, uno dei più grandi e importanti d’Italia, formato da oltre 1.200 aziende. Qui è concentrata buona parte dell’esportazione di gioielli italiani, e parte della produzione di alcuni importanti marchi del lusso italiano, in un sistema orgogliosamente raccontato come il motore del “Made in Italy”.

Qui, negli ultimi anni, si è sviluppato un sistema di sfruttamento di cui è difficile capire l’estensione e su cui si regge una parte della filiera. Che è complicata, frammentata e in parte impenetrabile: «È un sistema di scatole cinesi», la definisce Emilio Santoro, professore alla scuola di Giurisprudenza dell’università di Firenze e fondatore del centro di ricerca “L’altro diritto”.

Per Arezzo l’oreficeria è sempre stata un motivo di orgoglio: il disegno e la produzione di gioielli fanno parte della cultura locale da decenni, la tradizione manifatturiera da secoli. Per molti e molte giovani artigiane uscite dagli istituti professionali aretini, il “Piero della Francesca” e il “Margaritone”, l’artigianato orafo è stato per molto tempo uno sbocco professionale sicuro. Parlando con le persone della zona è ricorrente il racconto di famiglie che in passato intrecciavano catenine la sera, davanti alla televisione, per arrotondare.

Poi il settore orafo, e l’artigianato in generale, sono entrati in crisi: è successo soprattutto a partire dagli anni Duemila per ragioni economiche e culturali. Molte aziende hanno chiuso, altre hanno cambiato il modo in cui lavoravano per mantenere i profitti. La filiera produttiva si è allargata e ramificata: molte aziende hanno esteso la produzione a nuovi settori, ed esternalizzato parte della propria produzione dove il costo del lavoro è più basso. Il lavoro è stato spostato non solo in paesi come il Bangladesh, il Vietnam o la Cina, ma anche in altre province italiane. Ad Arezzo, negli ultimi anni, si è sviluppata una rete sempre più fitta di piccole aziende che lavorano in conto terzi, cioè che producono per altri.

– Leggi anche: Nella moda trovare chi sa cucire è diventata un’impresa

Secondo i dati aggiornati della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, ad Arezzo negli ultimi dieci anni è più che raddoppiato il numero di aziende orafe gestite da titolari stranieri. Molte delle aziende che si occupano delle lavorazioni per i grandi marchi sono gestite da bangladesi e pakistani, in una situazione paragonabile a quella delle manifatture tessili di Prato, dove negli anni sono stati accertati molti casi di sfruttamento della manodopera cinese.

Ma i casi di sfruttamento non sono limitati esclusivamente agli imprenditori stranieri, come dicono diverse testimonianze raccolte dal Post e dalle organizzazioni sindacali. Nel distretto orafo aretino infatti operano varie aziende italiane, alcune delle quali molto grandi: hanno filiere lunghe e articolate, quindi non è chiaro se e quanto queste forme di violenza facciano parte del loro funzionamento.

Chi si occupa del problema ritiene che esista una dinamica molto precisa e specifica di violenza interna alle comunità straniere, in particolare quella bangladese: «È un tema delicato, di cui parlare con cautela e che può essere strumentalizzato, ma che esiste e non può essere ignorato», dice l’avvocato Marco Giunta.

Un punto della zona industriale di Arezzo (Il Post)

Il distretto industriale di Arezzo è a sud e a ovest della città, tra San Leo, il quartiere Pescaiola, l’aeroporto e la statale che porta all’imbocco dell’A1 verso Firenze. È una zona di capannoni, fabbriche, concessionari di automobili, negozi di arredamento e di attrezzature e macchinari per l’oreficeria. A differenza dei concessionari e dei grandi magazzini, i laboratori orafi non hanno grosse insegne: i nomi delle aziende sono sui campanelli, i laboratori al chiuso, spesso dietro grate e in edifici con dentro altre attività.

La mattina presto, e poi all’ora di cena, sulla ciclabile al lato della statale passano molti giovani uomini in bicicletta, che entrano ed escono dalle strade della zona industriale. Di notte, dietro qualche grata, ci sono ancora le luci accese. In questa zona, durante un controllo notturno dello scorso autunno, i carabinieri hanno trovato un laboratorio orafo gestito da un uomo bangladese con una trentina di operai, tutti in nero. Tre erano migranti irregolari: oltre a lavorare di notte, lavoravano senza nessun dispositivo di protezione individuale e senza un sistema antincendio. L’attività è stata sospesa e multata per circa 200mila euro. In altri controlli sono stati trovati anche migranti irregolari minorenni.

«La maggior parte di queste aziende porta avanti le fasi meno specializzate del lavoro: la semilavorazione, il montaggio, la saldatura e la pulitura dei gioielli», dice Tito Anisuzzaman, presidente di ACB Social Inclusion, bangladese e titolare a sua volta di un’azienda orafa, la Amici International. È proprio nella gestione delle fasi più semplici e ripetitive che si concentrano i casi di sfruttamento e caporalato.

La base è la cosiddetta semilavorazione. Il metallo più o meno prezioso viene modellato per creare le forme: gli anelli per le catenine di collane e braccialetti, per esempio, o altre forme per ciondoli o orecchini. In questa fase si utilizzano pinze, cesoie, tronchesi e martelli, tra le altre cose.

Un uomo lavora con una macchina pulitrice (Il Post)

Dopo il montaggio c’è la saldatura, in cui si utilizzano fiamme a gas, e poi la pulitura: dopo la sgrassatura del gioiello in macchinari di acqua, sapone o trucioli di legno e ceramica, lo si passa a mano sotto macchinari con grosse spazzole molto rigide che scorrono velocissime.

L’ultima fase è quella della galvanica, in cui i gioielli vengono immersi in vasche di acido o cianuro per essere placcati, d’oro o d’argento: questa fase richiede personale specializzato e macchine che costano decine di migliaia di euro, ed è quindi meno diffusa nelle piccole aziende che lavorano in conto terzi.

L’ingresso della sezione galvanica della Amici International (Il Post)

«È molto facile ferirsi e farsi male, soprattutto quando fai la stessa cosa per tante ore, magari con qualcuno che ti mette fretta: in molte aziende i macchinari per la pulitura sono vecchi, obsoleti o privi dei sistemi di sicurezza per interromperli immediatamente se ci si ferisce», dice Anisuzzaman mostrando il funzionamento di una di queste macchine, che possono essere spente in tre modi: con un pulsante, con una leva o sollevando verso l’alto, col polso, il pannello di plastica che ricopre le spazzole in azione, per proteggere il viso di chi lavora da polveri o frammenti di metallo.

Un operaio impegnato nel montaggio di un vassoio di orecchini racconta di quando un suo collega, assunto regolarmente in un’altra azienda, si ferì lavorando: «Il datore di lavoro lo costrinse a dire al medico che si era ferito in casa da solo, e non mentre lavorava». Una storia simile è capitata a uno degli operai che si sono rivolti allo sportello dell’associazione ACB Social Inclusion: «mi ero tagliato con la pulitrice: il datore di lavoro mi ha detto che dovevo chiedere la malattia anziché riconoscermi l’infortunio», che per l’azienda avrebbe potuto portare a conseguenze legali. Nei casi in cui gli operai lavorano in nero, o magari sono migranti irregolari, non è ovviamente prevista nemmeno la malattia.

Un operaio dice che nell’azienda in cui lavora solo un terzo dei lavoratori è regolarmente assunto. Durante i controlli dell’ispettorato del lavoro circa quaranta operai che lavorano in nero devono nascondersi dietro le macchine pulitrici, e vengono frettolosamente coperti da un grosso pannello di cartone: «una volta, durante un controllo, uno di loro è saltato dalla finestra e si è rotto un piede, ma non aveva nessun contratto e quindi nessuna tutela», dice.

Essere regolarmente assunti, comunque, non è una garanzia: gli operai ascoltati per questo articolo raccontano di regolari vessazioni quotidiane, in cui i loro contratti vengono sistematicamente violati per ridurre il più possibile il costo del loro lavoro.

La pratica di sottrarre ogni mese una parte di stipendio ai dipendenti è la più diffusa: il datore di lavoro fa un bonifico con lo stipendio indicato nel contratto, per cui formalmente è tutto regolare, sia come ore lavorate che come somma corrisposta. Nella maggior parte dei casi il datore di lavoro accompagna l’operaio a ritirare la somma in banca o alle poste, e se ne fa restituire una parte. In altri casi l’operaio ritira la somma e ne restituisce una parte al datore di lavoro.

Un operaio tra quelli presenti allo sportello dice di aver lavorato in un’azienda in cui passava dalle dodici alle quindici ore a saldare e pulire gioielli, con il datore di lavoro che gli metteva fretta e lo obbligava a fare più veloce: «Lavorare così fa fatica anche nella testa, non solo nel corpo», dice. Due operai dicono di essere stati obbligati a dimettersi dall’azienda in cui lavoravano dopo aver protestato perché non venivano pagati da cinque mesi. Tutti loro dicono di non aver mai fatto un corso sulla sicurezza.

Tutti e otto sono arrivati dalla Libia, e nonostante vivano in Italia da qualche anno parlano pochissimo italiano. Alcuni di loro comunicano solo con l’aiuto di un interprete. Uno dice che il datore di lavoro non vuole che impari la lingua, perché altrimenti guadagnerebbe un’autonomia per cui potrebbe andarsene: «A volte ho chiesto come si chiamavano in italiano gli strumenti con cui lavoravo, non me lo voleva dire, e lavorando dalle 12 alle 15 ore anche il sabato e la domenica quando lo studio l’italiano?».

Diverse persone ascoltate per questo articolo, con vari livelli di conoscenza della filiera dei gioielli, ritengono che in molti casi la riduzione del costo del lavoro permessa dalle violazioni contrattuali non serva tanto alle aziende per sopravvivere in un momento di crisi, quanto per mantenere intatti e anzi accrescere i propri guadagni. «Produrre un gioiello in questa maniera permette al committente di pagarlo pochi euro e di rivenderlo a diverse centinaia: il margine è di guadagno, non di sopravvivenza», dice David Faltoni, commercialista aretino in contatto con diverse aziende, e fondatore di un sito d’informazione in cui si occupa da tempo di questo problema.

Le irregolarità esistono fin dall’origine del reclutamento dei lavoratori, che spesso inizia già dai centri di prima accoglienza dove vengono accolte le persone in arrivo dal Bangladesh, arrivate in Italia seguendo diverse rotte. I datori di lavoro hanno una rete di intermediari che utilizzano per cercare manodopera, tipicamente connazionali che vivono in Italia da un po’ e sanno come muoversi, e che sanno come raggiungere i migranti direttamente nei centri d’accoglienza. Il “caporale”, in questi casi, è la persona che recluta manodopera per farla lavorare per altre persone in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

In altri casi il contatto col possibile lavoratore avviene direttamente nel paese d’origine, anche sfruttando la procedura permessa dal cosiddetto “decreto flussi”, la legge annuale che permette l’ingresso in Italia ad alcune categorie di lavoratori stranieri. La norma prevede che chi abbia individuato lavoratori stranieri da assumere in Italia chieda un nulla osta alla prefettura. A quel punto la persona a cui è stato offerto il lavoro va nella sede diplomatica italiana del proprio paese per ottenere un visto e partire. Arrivata in Italia deve presentarsi col datore di lavoro in prefettura per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

«Capita molto spesso che il datore di lavoro non si presenti in prefettura, che il visto scada, e che il lavoratore diventi migrante irregolare, per poi venire impiegato nella stessa azienda in nero, in modo che il datore di lavoro non debba pagare i contributi», spiega l’avvocato Giunta. Anche in questo caso il datore di lavoro utilizza degli intermediari, come persone che conoscono la famiglia nel paese d’origine a cui chiedono grosse somme. Se non paga o se il lavoratore in Italia si ribella i familiari vengono minacciati, picchiati, o vengono sequestrate le loro proprietà.

Sulla base di due segnalazioni di questo tipo Emilio Santoro, dell’associazione “L’altro diritto”, sta raccogliendo il materiale per presentare alcune denunce ed è già in contatto con due procure. Dal suo punto di vista, al di là dello sfruttamento, esistono gli estremi non solo per il reato di caporalato, ma anche per quello di tratta di esseri umani, cioè il reclutare, trasportare, trasferire o accogliere persone con la forza o l’inganno, per sfruttarle a scopo di lucro.

La saldatura di alcuni orecchini (Il Post)

Ad Arezzo la sede della CGIL è grande, curata e imponente: un edificio di tre piani, con bandiere rosse, grandi stampe del Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo a ogni piano, volantini di scioperi e proteste, foto di manifestazioni, poster con iniziative sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Si trova a pochi chilometri dal distretto industriale. «Nel settore orafo siamo pressoché inesistenti», dice Antonio Fascetto, segretario generale della Fiom-CGIL Arezzo.

Un piano della sede della CGIL Arezzo (Il Post)

Gli operai stranieri che lavorano nell’oreficeria e sono iscritti al sindacato sono pochissimi. C’entrano l’ostilità di molte aziende nei confronti dello stesso sindacato, il costo dell’iscrizione, la scarsa conoscenza dei propri diritti per chi arriva da migrante, le barriere linguistiche. Qualche anno fa la CGIL organizzò un evento per parlare di questo e altri problemi nel settore orafo, “Le età dell’oro”: l’evento non è stato ripetuto e l’impressione, oggi, è che il sindacato conosca questo problema ma non abbia molti strumenti per affrontarlo.

Nel frattempo chi ha denunciato ha subìto ritorsioni, anche pesanti. Alla CGIL più persone raccontano di due lavoratori che avevano chiesto aiuto e che erano stati successivamente picchiati: in uno dei due casi era stata picchiata anche la moglie incinta. I due episodi hanno instillato «dubbi etici», dice Fascetto, su come procedere. Gli operai che hanno raccontato al Post la propria esperienza hanno accettato di farlo solo a condizione di non nominare né loro né i posti in cui lavorano.

La difficoltà a monitorare cosa succede all’interno delle piccole aziende dipende anche dal fatto che aprono e chiudono molto frequentemente, a volte attraverso prestanomi e probabilmente grazie all’assistenza di consulenti e commercialisti del territorio che consigliano ai titolari come muoversi. «C’è una fluidità di ragioni sociali», che «rende molto difficile indagare sulle loro attività, e in generale sulla filiera, anche per l’ispettorato del lavoro», dice Fascetto.

Le forze dell’ordine ci sono in maniera sporadica, con ispezioni, controlli, saltuarie chiusure di attività, ma nessuna azione di prevenzione o controllo sulla filiera dei gioielli, come succede anche nella moda. Sono misure che permetterebbero anche di avere un’idea più precisa di quanto sfruttamento e caporalato siano effettivamente diffusi nella filiera dei gioielli italiani. Al momento esistono percezioni molto diverse: «Poche mele bacate», dice Gabriele Veneri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e imprenditore orafo; «Un fenomeno crescente e in espansione», dice Emilio Santoro dell’associazione “L’altro diritto”; «Un’economia parallela», sostiene Alessandro Tracchi, segretario generale della CGIL di Arezzo.

I dati forniti dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena non permettono di sapere quante delle molte piccole aziende aperte negli ultimi anni lavorino in conto terzi, ed eventualmente per chi. È difficile quindi sapere dove vadano i gioielli prodotti nei laboratori in cui ci sono casi di sfruttamento e caporalato.

Anellini dorati, dopo i bagni galvanici (Il Post)

Nel frattempo, il consolidamento di una filiera sempre più basata su offerte a basso costo ha messo in piedi un sistema che fa concorrenza sleale a chi non sfrutta. Catia Dicembrini è un’ex imprenditrice aretina che aveva una piccola ditta contoterzista di cinque dipendenti, in cui lavorava l’oro: i dipendenti non lavoravano di notte, né nei festivi, e le costavano tra i 2mila e i 3mila euro al mese.

Una decina d’anni fa iniziò a ricevere sempre meno ordini, affidati dai suoi committenti ad aziende che promettevano lo stesso lavoro in meno tempo e a prezzi più bassi. Dice di non aver voluto cambiare il modo in cui lavorava, e che voleva nel suo laboratorio solo persone di fiducia. La sua ditta chiuse cinque anni fa dopo trent’anni di attività.

– Leggi anche: Le mattine dei lavoratori indiani, a Latina