Le “navi a perdere” in Calabria

Una storia di naufragi sospetti, di carichi di rifiuti tossici sversati in mare, e di inchieste che hanno provato a risolvere il mistero

di Francesco Gaeta

Da oltre trent’anni Cetraro – costa tirrenica della Calabria, a un’ora da Cosenza – vive accanto a un mistero, depositato a circa 11 chilometri dalla costa e a 483 metri di profondità. È un mistero solo in parte esplorato, di sicuro irrisolto, sintesi di una storia più ampia fatta di mezze verità. Se ne parla da anni, e non solo in paese, di quel relitto e della storia più ampia che c’è dietro. Dal maggio 2003, quando il “pentito” di ’ndrangheta Francesco Fonti spiegò a un procuratore della procura nazionale antimafia di avercelo messo lui, in fondo al mare. Una nave cargo di 120 metri, la Cunski, fatta affondare nel 1991 con 120 bidoni di rifiuti tossici industriali nella stiva. Un lavoro su commissione, di cui le “famiglie” calabresi erano state l’ultimo esecutore.

La nave Cunski in una foto d’archivio (ANSA/DC)

Fonti descrisse una vicenda fatta di grandi imprese, mediatori, servizi segreti, pezzi di eserciti stranieri. Parlò di altri inabissamenti simili nei mari calabresi. Spiegò che, oltre dieci anni prima, era stato contattato per coinvolgere la ’ndrangheta nell’affondamento di tre navi cariche di rifiuti altamente inquinanti al largo delle coste cosentine e lucane: la Cunski, appunto, la Voriais Sporadais e la Yvonne A. Diede nomi e date, tracciò rotte tra porti del Mediterraneo, fu ascoltato da altri magistrati a cui diede versioni in parte contraddittorie. Fu creduto su molte cose, non sulle navi. Solo sei anni dopo – in questa storia i tempi sono lunghi e i fili si perdono spesso – un robot sottomarino inquadrò il relitto al largo di Cetraro.

Il procuratore di Paola, si chiamava Bruno Giordano, disse: «Non abbiamo solo trovato la nave, l’abbiamo trovata sommersa con le modalità da lui [Fonti] descritte e con la fuoriuscita di due bidoni del tipo di quelli utilizzati per il trasporto di sostanze nocive da lui descritte. Ancora non abbiamo la certezza che gli altri 118 bidoni siano dentro la stiva perché è coperta di melma; tuttavia, la stiva sembrerebbe essere parzialmente piena. Questi sono i dati». Ma per il ministero dell’Ambiente i dati non erano quelli: ci fu un’altra ispezione con robot sottomarino, e un altro verdetto. Non era la Cunski là sul fondo, ma la Catania, un piroscafo affondato nel 1917.

Le navi a perdere

Il relitto sbagliato è una delle false piste della storia delle «navi a perdere», affondate tra la fine degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta sui fondali di Ionio e Tirreno. Anni in cui l’Italia usciva dal nucleare – il referendum che di fatto chiuse le centrali è del 1987 – e in cui le norme sul riciclaggio di rifiuti pericolosi si facevano più rigide. Navi sepolte deliberatamente, portandosi dietro «rifiuti brutti», per usare un’espressione sempre di Fonti, cose sporche che le imprese italiane non potevano o volevano pulire altrimenti: rifiuti tossici da lavorazioni industriali e rifiuti radioattivi. Affondare un carico del genere presentava due vantaggi: premi assicurativi incassati e risparmio sui costi di smaltimento. Accontentando tutti, chi i rifiuti li aveva prodotti e chi li trasportava.

È una storia che in Calabria dura da 30 anni: è del 1994 la prima denuncia di Legambiente di Reggio Calabria. Ed è una storia affine per meccanismi a quella più nota della “Terra dei fuochi”, in Campania: cave abusive e discariche illegali usate per sversare rifiuti tossici. Come in quel caso, anche in Calabria la storia è stata scritta da “pentiti” di ’ndrangheta, procure (Reggio Calabria e Paola, ma anche Matera, Napoli, La Spezia), Commissioni parlamentari d’inchiesta, associazioni ambientaliste, comitati cittadini e indagini giornalistiche. Solo che in questo caso gli esiti sono molto più incerti, e sono più labili i confini tra vero e possibile. Nessuna nave a perdere è stata mai ritrovata. Manca per così dire «il corpo del reato». È una storia di sussurri e grida. E a tanto tempo di distanza non c’è molto di certo che si possa dire. Se non che, ripercorrendo i fatti, nessuno – tra investigatori, magistrati, politici – ha potuto o saputo andare a vedere cosa c’è di vero in fondo al mare.

Un momento della manifestazione “Basta veleni. Riprendiamoci la vita, vogliamo una Calabria pulita”, Amantea (Cosenza), 24 ottobre 2009 (ANSA/ARENA-BELCASTRO/DRN)

Il caso Rigel

Esistono diverse liste compilate negli anni sulle navi affondate tra Ionio e Tirreno. Nel 1995 la procura di Reggio Calabria parlò di 23 naufragi sospetti avvenuti nel Mediterraneo centrale, molti dei quali al largo della Calabria. Secondo la Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XIII legislatura (1997) sarebbero stati invece 39, tra il 1979 e il 1995. La direzione investigativa antimafia nel 2001 sostenne che dal 1995 al 2000 le navi scomparse per cause sospette erano state 52. Per parlare di «navi a perdere» occorre però escludere i naufragi veri, quelli in cui si sono registrate delle vittime, e puntare ai casi che presentano anomalie nel carico, nelle rotte, nei proprietari, nelle modalità di naufragio.

In questo elenco più ristretto compaiono nomi su cui sono state aperte indagini giudiziarie: la Aso, affondata nel 1979 a largo della Locride, costa ionica, con 900 tonnellate di solfato ammonico, materiale usato come fertilizzante; la Michigan, partita nel 1986 da Marina di Carrara e scomparsa sulla costa tirrenica il 31 ottobre 1986. O la Rigel, scomparsa dai radar il 21 settembre 1987 20 miglia al largo di Capo Spartivento, davanti al paese di Brancaleone (Reggio Calabria). Sparita senza lanciare SOS, mentre l’equipaggio si metteva in salvo sulla Krpan, battente bandiera jugoslava, che trasportò a Tunisi capitano ed equipaggio, poi irreperibili. Almeno in quest’ultimo caso è certa la natura fraudolenta del naufragio e a dirlo è una sentenza definitiva del tribunale della Spezia, che ha accolto la tesi di affondamento volontario e frode assicurativa formulata dalla procura.

Della Rigel, di proprietà della maltese Mayfair Shipping Ltd. di Valletta, e del suo ultimo viaggio sappiamo parecchie cose grazie a quella sentenza. Nell’agosto 1987 la Rigel arrivò al porto di Marina di Carrara, vuota. Tra agosto e settembre venne caricata di «100 contenitori + 3000 tonnellate di blocchi, piastrelle e granulato». Il manifesto di carico – il documento che descrive merce e destinazione del 31 agosto 1987 – dice che la destinazione è Limassol a Cipro. Ma come ha notato Andrea Carnì, ricercatore dell’Università di Torino esperto di criminalità organizzata e autore di un libro sul tema (Cose storte), Limassol è porto “in transit”: dopo quella tappa, una parte della merce avrebbe dovuto probabilmente arrivare a Beirut, destinazione che – lo vedremo – proprio in quei giorni è al centro di un caso diplomatico e ambientale.

Nessuna certezza, però, arriva dai documenti sul carico della Rigel: la sentenza accerterà che i controlli doganali in quell’agosto ’87 sono stati omessi e falsificati. Anche sul luogo esatto del naufragio ci sono poche certezze, perché delle rotte, secondo la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XVI legislatura, «non resta traccia sui registri delle Autorità Marittime».

In ogni caso, per allusioni, il naufragio risulta “celebrato” da due degli imputati del processo della Spezia. In una conversazione telefonica del 21 settembre 1987, l’agente marittimo Vito Bellacosa e il funzionario doganale Gennaro Fujano si felicitano del fatto che «il bambino è nato». In una precedente conversazione si erano detti che in quello che c’era da spedire «colà», c’era un «carico buono e uno meno buono» (definito testualmente «di merda» da Bellacosa). La Commissione parlamentare conclude:

Nel processo di La Spezia venne accertata la natura dolosa dell’affondamento della Rigel e la truffa ai danni dell’assicurazione. Gli imputati vennero giudicati in relazione ai reati di associazione a delinquere, truffa ai danni della società assicurativa, corruzione ed altri reati connessi e finalizzati a conseguire il premio assicurativo, ma nulla venne accertato in merito all’effettivo carico della nave. In sostanza, nel processo di La Spezia non venne neppure ipotizzato che la nave Rigel fosse stata caricata con rifiuti tossici e pericolosi: e infatti nessun elemento era emerso in questo senso né dalle testimonianze né dai documenti, appositamente falsificati per far risultare un carico diverso da quello effettivo.

Indaga Reggio Calabria

Dopo la procura della Spezia, del relitto della Rigel e del suo carico si occupò un magistrato calabrese, Francesco Neri, procuratore presso la pretura di Reggio Calabria. Nel marzo del 1994 aveva ricevuto la denuncia di due esponenti di Legambiente, Nuccio Barillà ed Enrico Fontana. Partì da qui, di fatto, la storia delle navi a perdere in Calabria. Nella denuncia si parlava di un traffico di rifiuti tossici e radioattivi che arrivavano dal Nord e che, con la mediazione delle cosche, venivano occultati in cave o discariche illegali in Aspromonte. Uno schema, come dicevamo, già sperimentato in Campania. La denuncia calabrese aggiungeva però un dato nuovo: oltre che via terra, il traffico illegale di rifiuti si svolgeva in Calabria anche via mare.

Molti anni dopo, Barillà lo raccontò così: «Stando alle informazioni circostanziate di cui eravamo entrati in possesso in data 25 febbraio 1994, da fonte attendibile da tutelare con la più assoluta riservatezza, i fusti velenosi arrivavano via terra attraverso mezzi di trasporto pesante ma vi sarebbe stato un trasporto parallelo che sarebbe avvenuto via mare per mezzo di vecchie navi, stipate di container al veleno, che approdavano, stando alla segnalazione, in porti non controllati (o, meglio, controllati da malavitosi). Da lì prendevano la strada della montagna, per essere interrati in discariche abusive realizzate dentro anfratti, cave e grotte, lontano da occhi indiscreti. Erano indicate località precise: la Limina, innanzitutto, in particolare una zona compresa tra i comuni di Giffone e Cinquefrondi, e poi lo Zomaro e anche diverse aree del circondario di Gambarie d’Aspromonte».

È possibile che nella stiva della Rigel ci fossero rifiuti di quel genere? Affondati prima (o invece) di essere interrati?

L’indagine della procura presso la pretura di Reggio Calabria partì da questa domanda. Neri istituì un gruppo di investigatori, chiamò a farne parte uomini dei carabinieri, ma coinvolse anche un capitano di corvetta che aveva conosciuto qualche mese prima, Natale De Grazia. Per formazione ed esperienza di mare gli sembrò l’uomo adatto a leggere le carte di questo filone di indagini marittime. Tra il ’94 e il ’95 il gruppo incrociò dati, date e informazioni, ascoltò testimoni e collaborò con le procure della Spezia, titolare della prima inchiesta sulla Rigel, e di Matera, che aveva da poco avviato un’inchiesta su un traffico di rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto Enea a Trisaia di Rotondella (Matera). Nella squadra entrarono anche uomini dell’ottava divisione del Sismi, il servizio segreto militare. Ben presto, tuttavia, lo scenario si allargò e le difficoltà aumentarono. Tra le carte degli investigatori le rotte della Rigel e delle navi a perdere calabresi si fecero più ampie fino a toccare quelle delle cosiddette “navi dei veleni” e sconfinare in Medio Oriente.

Le quattro navi libanesi

L’espressione “navi dei veleni” si riferisce a vicende della seconda metà degli anni Ottanta, relative al trasporto di rifiuti tossici dall’Italia verso paesi stranieri, soprattutto Nigeria e Libano. Il pezzo della storia che ci interessa qui è il Libano: come dicevamo, parte del carico della Rigel era probabilmente destinato a Beirut. E il 21 settembre 1987, proprio nel giorno in cui al largo di Capo Spartivento si perdevano le tracce della Rigel, approdava a Beirut una delle navi dei veleni, la Radhost, con una stiva che avrebbe avviato un caso ambientale e diplomatico. Il carico era stato spedito dalla ditta Jelly Wax, società specializzata nella raccolta e trasporto di rifiuti inquinanti, e destinato alla ditta Adonis Productions Engineering (Ape). Ma la Ape era una società fittizia, i documenti sull’entità e la natura del carico erano stati falsificati. La Radhost trasportava in modo irregolare circa 2.200 tonnellate di rifiuti altamente tossici, inviate a un destinatario inesistente e che, con la complicità di militari libanesi, della dogana e dei funzionari portuali di Beirut, venivano illecitamente scaricate nel territorio di uno Stato straniero.

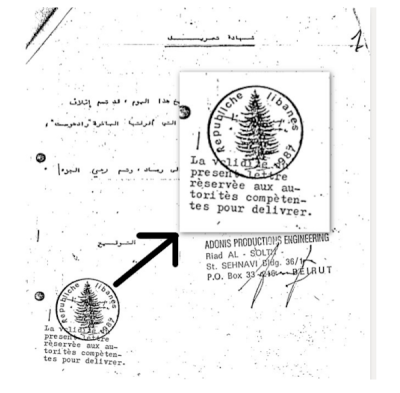

Un timbro libanese grossolanamente falsificato (tratto da questo atto parlamentare): “Republiche libanes” invece di République libanaise e l’immagine di un pino al posto del cedro, simbolo del Libano

Il clamore che ne seguì obbligò il governo italiano ad affidare a un consorzio di imprese guidato dalla società Monteco il compito di bonificare i rifiuti e riportarli indietro. Così, tra la fine del 1987 e i primi mesi del 1988, i rifiuti vennero stivati in due navi, la Yvonne A e la Voriais Sporadais. La nave su cui la Monteco aveva caricato le attrezzature per la bonifica si chiamava Cunski, quella che li riporterà indietro si chiamava Jolly Rosso, poi rinominata Rosso.

Yvonne A, Voriais Sporadais, Cunski, Jolly Rosso. Le prime tre sono le navi di cui parlerà anni dopo il “pentito” Fonti – morto nel 2012 – e citate all’inizio: sono quelle che lui stesso avrebbe dovuto affondare dopo che avevano ripreso il mare. Malgrado indagini di procure e Commissioni parlamentari e anche inchieste di organizzazioni come Greenpeace, di queste navi si sono in effetti perse le tracce. L’unica di cui si conosce la sorte è la Jolly Rosso, della Linea Messina. Nel gennaio 1989 scaricò alla Spezia i rifiuti imbarcati a Beirut perché fossero processati e bonificati, rimase in disarmo alcuni mesi e all’inizio di dicembre riprese il mare un’ultima volta, destinazione Malta. Di ritorno in Italia da Valletta, il 14 dicembre 1990 naufragò ancora in Calabria, al largo di Amantea, provincia di Cosenza. E qui comincia un altro pezzo di questa storia.

Lo strano caso Jolly Rosso

Il 14 dicembre 1990 la Jolly Rosso lanciò il mayday perché imbarcava acqua da una falla, ma non affondò. La corrente la trasportò sulla spiaggia di Amantea, in località Formiciche. La capitaneria di porto di Vibo Valentia aprì un’inchiesta per conto della Marina e dispose accertamenti radiometrici. Accertamenti inusuali, motivati dal fatto che, come è scritto nella relazione del comandante dell’epoca Giuseppe Bellantone, «da alcuni documenti reperiti a bordo della nave vi erano strani cenni a materiale radioattivo».

Fusti con sostanze tossiche caricati sulla nave Jolly Rosso, Beirut, 10/01/1989 (ANSA/SIM)

Tuttavia, come emerge dagli atti della Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti della XVI legislatura (2013), nessuno dopo lo spiaggiamento accertò entità e natura del carico della nave, che venne poi svuotata fuori da ogni controllo e demolita. Da lì in avanti iniziò un rimpallo di competenze che allungò i tempi delle indagini. Indagò inizialmente Francesco Neri, il magistrato di Reggio Calabria che nel 1994 aveva ricevuto la denuncia di Legambiente. Nel 1996 Neri trasmise gli atti per competenza alla procura distrettuale antimafia di Reggio. Dopo un passaggio a vuoto alla procura di Lamezia, gli atti arrivarono all’ufficio competente, la procura di Paola, nel 2003, 13 anni dopo il fatto. Il procuratore di Paola Francesco Greco avviò un’indagine, ma dopo qualche anno ne chiese l’archiviazione, che il giudice per le indagini preliminari (gip) concesse nel 2009. Nelle conclusioni Greco evidenziò però omissioni e anomalie. Su tutte il ritrovamento di residui del carico della Jolly Rosso interrati presso il fiume Oliva, dove a otto metri di profondità, secondo quanto riporta anche la Commissione parlamentare d’inchiesta sul tema, venne rilevata «la presenza di fanghi industriali, di polvere di marmo [materiale usato per schermare la radioattività, ndr], diossine, pcb [policlorobifenili, composti organici inquinanti, ndr] e metalli pesanti, tutti materiali del tutto estranei alla realtà industriale e produttiva del comune di Amantea».

La morte di De Grazia

C’è anche una morte sospetta in questa vicenda: è quella di Natale De Grazia, il componente del gruppo che lavorava con il magistrato Francesco Neri a Reggio Calabria. De Grazia morì nella notte tra il 12 e il 13 dicembre 1995, dopo avere cenato in un ristorante di Nocera Inferiore mentre era in missione con due colleghi verso la Liguria. Sono state fatte molte ipotesi su questa morte e sulle ragioni di quel viaggio. L’indagine è stata archiviata e la morte classificata come dovuta a cause naturali dopo due autopsie, sebbene una perizia tecnica e un’altra Commissione parlamentare di inchiesta abbiano avanzato l’ipotesi di avvelenamento.

Tra le varie piste investigative emerse negli anni scorsi ce n’è una che ha a che fare con la nave Rigel. Al magistrato della procura di Matera che si stava occupando di un traffico di rifiuti radioattivi, il capitano De Grazia avrebbe detto che al suo ritorno dalla missione ligure sarebbe stato in grado di indicare le vere coordinate del naufragio avvenuto davanti a Capo Spartivento.

Il capitano Natale de Grazia

Dopo la sua morte, l’indagine sulla Rigel passò dalla procura presso la pretura alla procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Sul punto del naufragio venne effettuata una missione sottomarina. A condurla fu il procuratore distrettuale antimafia Alberto Cisterna, che nel dicembre 2009 così ne parlò alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti:

Avevamo un unico dato disponibile, quello dell’affondamento registrato negli atti giudiziari che erano stati fino a quel momento raccolti. Vi erano delle coordinate, le quali sono state consegnate alla ditta incaricata […]. A quel punto, dopo aver aperto le carte, svelai il luogo, perché naturalmente fino a quel momento non avevo detto dove si trovasse l’imbarcazione, per evitare problematiche di vario genere. Il clima non era sereno e poteva succedere qualunque cosa. Mostrai dunque le coordinate e i dati rilevati. A quel punto, la società incaricata del ritrovamento, l’Impresub, obiettò che i dati erano sbagliati, nel senso che le coordinate segnalate rispetto alla distanza e all’orientamento dalla costa non corrispondevano […].

Naturalmente si creò una situazione di imbarazzo, poiché, quando tutti erano pronti per avviare la ricerca, indubbiamente non era facile spiegare che esisteva un problema di questo genere, ovvero che i dati che provenivano dall’inchiesta e che sembravano certi perché segnalati anche ai Lloyd’s di Londra, e comunque recuperati attraverso una consultazione di pubblici registri, non erano veridici […]. Tracciammo così un quadrilatero entro il quale effettuare le ricerche nella speranza, tra i due punti, cioè tra le coordinate e il punto nave, di tracciare una sorta di zona operativa, che è stata interamente battuta forse per un paio di settimane. Ma non è stato trovato assolutamente nulla […]. Questo naturalmente è stato un colpo per l’indagine, perché senza una prova importante – che ancora, a distanza di anni, non si trova – e senza il corpo del reato è molto difficile discutere di dichiarazioni.

Medaglia

Nel dicembre 2019, un’inchiesta giornalistica di Fanpage fece l’ipotesi che De Grazia stesse indagando su un traffico di rifiuti radioattivi tra l’Italia e il Medio Oriente, che avrebbe coinvolto l’impianto di produzione di combustibile nucleare di Bosco Marengo, in provincia di Alessandria. Lì sarebbe avvenuto, con coperture di enti e apparati statali, il riprocessamento illegale di materiale radioattivo proveniente dall’estero, trasformato in materiale bellico da esportare.

In seguito all’inchiesta la deputata Rossella Muroni (Liberi e Uguali), già presidente di Legambiente, fece un’interrogazione parlamentare per accertare se ci fossero sviluppi sulle indagini riguardanti il capitano De Grazia. Nel gennaio del 2020, rispondendo al question time sul tema, il ministro per l’Ambiente Sergio Costa disse di avere insignito De Grazia «della medaglia d’oro ambientale, la benemerenza più alta della Repubblica italiana, per il suo impareggiabile impegno come servitore dello Stato». E ha aggiunto di avere stanziato un milione di euro per proseguire le ricerche al largo delle coste calabresi per appurare la verità sulle navi a perdere. Non risulta che questo nuovo progetto di ricerca sottomarina sia mai iniziato.