In giro per Milano con i poeti, come Raboni

«È morto vent’anni fa e sono fortunato perché, quando ce n'è stata l’occasione, non l’ho avvicinato, così adesso posso leggerlo dalla distanza che annulla il confine tra vivi e morti. Lo stesso sentimento che avverto ogni volta che torno e passo attraverso i luoghi che ho imparato con le poesie e che cambiano di mese in mese, eppure qualcosa resta. Resta via San Gregorio com’era, resta il neon di un’edicola di via Crescenzago di una poesia di De Angelis, resta il dialetto da masticare di Franco Loi, resta la via dove Pagliarani si copriva la faccia col giornale, resta San Siro a piedi di Vittorio Sereni, restano le corsie d’ospedale che racconta Raboni di quando andava a trovare Cattafi. Resta la possibilità di fingere, per cui salgo sul 9, m’invento che il numero sia preceduto da un 2 e seguo un po’ di quel percorso, una volta scendo in viale Monte Nero, altre poco più avanti, altre mi spingo fin dopo Porta Venezia sperando di sfiorare il tram che procede in senso opposto»

Ogni volta che sono andato in bicicletta dal Duomo in direzione Palestro o Porta Venezia, dopo aver attraversato via San Pietro all’Orto e dopo via Sant’Andrea, dopo quindi l’incrocio con via Senato, e sono entrato in via San Primo e poi ho svoltato a sinistra in via Boschetti, ho sempre pensato a quella poesia di Raboni, Codicilli 2. Lui, tuttavia, scriveva «via Boschetti, via San Primo», ma la toponomastica e i sensi unici di marcia invertivano l’ordine delle vie, rovinandomi il ritmo della pedalata e della poesia. Possono dei sensi obbligati di marcia guastare la metrica e quasi del tutto il senso di una poesia?

La risposta è sì. Non abito più a Milano e quando ci torno – per fortuna abbastanza spesso – non ho il coraggio di andare a verificare se il Comune si sia finalmente adeguato ai versi di Giovanni Raboni; dubito, ci sarebbero troppe cose da stravolgere. Che bello, ho pensato spesso, sarebbe se la città si adeguasse ai versi del poeta che meglio l’ha raccontata, del poeta che quasi sempre è stato inscindibile dal tessuto urbano. Per quello che ne so, Milano così come è, come è stata, per come l’ho conosciuta e amata, ci ho vissuto quasi venticinque anni, non esisterebbe se non l’avessi imparata dai versi di Raboni – e anche di Elio Pagliarani, Franco Loi, Vittorio Sereni, Milo De Angelis –, sarebbe un’altra città, diversa e meno interessante. Un luogo dove forse non avrei vissuto così a lungo.

Quella poesia è – come per la maggior parte dei versi di Raboni – una buona sintesi della sua opera, della capacità di tenere insieme in poco spazio, tutto o quasi. C’è Milano, oltre a San Primo e Boschetti, c’è via Moscova, zone borghesi, dove le famiglie come quelle del poeta possedevano e mettevano a rendita «una dozzina / d’appartamenti solidi e un po’ tetri» e più avanti «obbligazioni / più o meno redimibili», conservate nel ventre di una banca. Ci sono i sensi di colpa, e c’è lo sperpero e c’è l’amore: «ho sperperato i battiti del cuore» e in chiusura «Ma che importa / se mi sono pagato la dolcezza / di vivere con te, / di morire, mia vita, accanto a te?». Non importa, non importava.

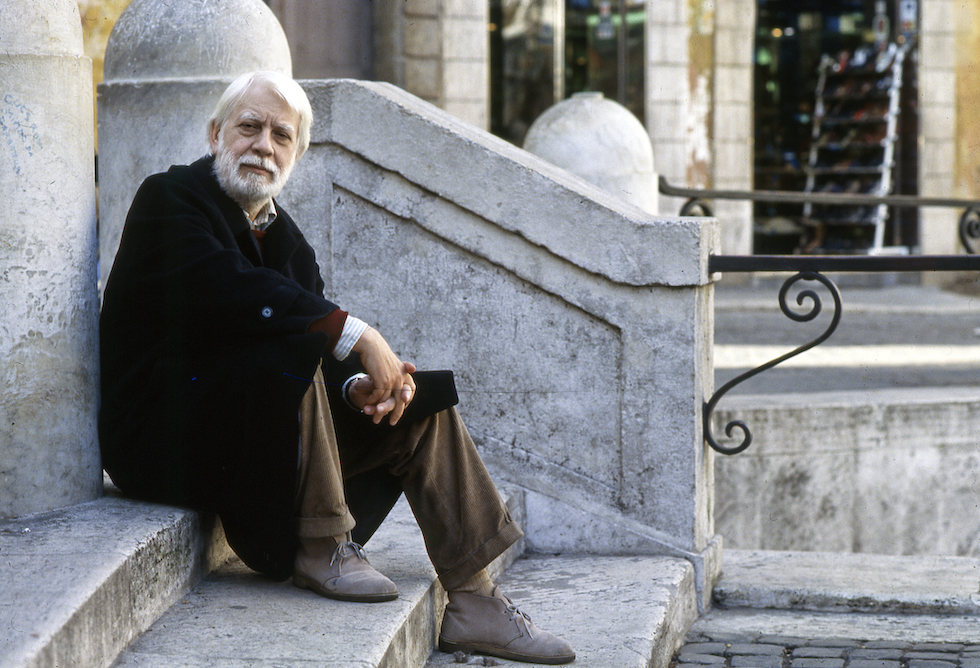

Giovanni Raboni (Alberto CristofariI/Contrasto)

La vita e la morte si fondono in questi versi, la loro misura, la presenza storica e domestica, la vita nel tempo e nella città e il confrontarsi con quello che si è diventati. Vita, morte, amore, memoria e Milano, questo mi colpiva di Giovanni Raboni, questo mi interessava dei suoi versi e, soprattutto, quel non sentirsi mai a posto, quel domandarsi sempre la ragione delle scelte e, tentando le risposte, andare avanti.

Quando sono arrivato a Milano, dalla provincia di Napoli, era il 1996, ho avuto il desiderio di conoscere e imparare la città il prima possibile. Avevo la sensazione che sarebbe stata il mio posto a lungo, non mi sbagliavo. Nei primi mesi ho cominciato a fare lunghe passeggiate solitarie, di giorno o di notte, andavo a caso ma non del tutto. Non c’era Maps, si capisce, ma non volevo portare con me uno stradario. L’unico TuttoCittà concepibile era fatto di libri di poesia, soprattutto dagli Elefanti di Garzanti, con il loro bel colore verde acqua o, in qualche edizione, celeste.

Ed eccomi in via Ripamonti, a cercare la casa dove avrebbe potuto stare lei, la protagonista del più bel poema del Novecento, La ragazza Carla di Elio Pagliarani. «Chi è nato vicino a questi posti / non gli passa neppure per la mente / come è utile averci un’abitudine», scrive Pagliarani, e io ero d’accordo con lui, io un’abitudine volevo avercela, crearla, io volevo sapere le case, di adesso e di prima, avevo bisogno delle storie, di immaginare i cappotti che avevano attraversato la città negli anni prima di me.

Perciò mi si vedeva di pomeriggio tra piazza Tricolore e via Bellini, dove Pagliarani si copriva la faccia col giornale, e si diceva «che smetta di fare la guardia al cemento»; da lì proseguivo fino a viale Argonne dove andava a finire la poesia, vicino alla casa di quell’amore ormai perduto. I tormenti di Elio Pagliarani, la bellezza dei versi per me erano mappa, dove lui si prometteva di non passare più, io imparavo a passare, lui si salvava in un modo, io nell’altro. E qual era la nave dei mari del sud che faceva carico d’acqua a Porta Vigentina? Era un tram, il tram di Pagliarani, e Milano – tra le tante – è una faccenda di persone e tram.

E Raboni con i tram ha avuto molto a che fare, specialmente nelle poesie di Barlumi di storia (l’ultimo libro uscito con lui in vita, nel 2002), ve ne sono alcune che incedono e dialogano felicemente con quella che è stata la linea tramviaria più bella del mondo (almeno per me), quella del 29 e 30, della circonvallazione interna di Milano. Tram che adesso non ci sono più e sui quali ho imparato molto della città, circa la direzione dei viali, sullo scendere e salire, sul guardare le persone, la postura, i movimenti, le letture, le loro fermate.

Tante volte ci sono salito, facendo tutto il giro, partendo magari da piazzale Aquileia, con in tasca le poesie di Raboni, per provare a vedere con i suoi occhi. La curiosità, la commozione, il cercare di comprendere cosa avrebbero fatto le persone che scendevano a una data fermata, in quale casa sarebbero andati, in quale cinema, da dove veniva chi saliva, da quale ufficio o bar. Lì, nello sfiorarsi di un tram in un punto del suo giro, con il dirimpettaio che fa il percorso opposto, esplodeva – ed esplode per sempre – il sentimento e la capacità di raccontarlo:

«anche a noi passeggeri

dalle opposte destinazioni

càpita qualche volta di sfiorarci

con brevi occhiate da cui sbucano

malinconia e stanchezza

e un’ombra, solo un’ombra di pietà».

In quella pietà c’è tutta Milano, il nostro immaginare per un attimo il destino di un altro, di cercare le somiglianze, trovarle e in quelle sentire la pietà che non è altro che pietà per noi stessi. Raboni – come tutti i grandi poeti e scrittori – conosceva la faccenda che noi è la somma di tanti io che nel luogo pubblico, tra quotidiano e straordinario, insieme si occupano della vita, la scrivono. E poi c’è il disorientamento e l’ironia nel non capire da quale lato arrivi il 29, da quale il 30:

«girano in cerchio intorno alla città,

un (ma quale?) in senso orario,

l’altro in senso antiorario».

Problema che persiste, se pensiamo alla circonvallazione esterna, con la 90 e 91. Me lo ha ricordato qualche anno fa Vivian Lamarque, andando verso una fermata, mi disse di dover andare in direzione della Centrale e di non saper mai quale – tra 90 e 91 – dover prendere, quale fosse il lato giusto. Le dissi che era come i tram di Raboni, sorrise illuminandosi.

Cose di Milano e dei suoi poeti che sono tanti e che sono tutte e tutti, in un modo o nell’altro, legati mani e poetica alla città. Chissà se scendendo alla fermata della metropolitana «al limitare dei bastioni di Precotto» si sente ancora l’odore di cioccolato di cui mi parlava Francesca Genti. E come non commuoversi risalendo sul 14, dopo aver letto una poesia recente di Milo De Angelis che comincia così:

«Sali sul tram numero quattordici e sei destinato a scendere

in un tempo che hai misurato mille volte

ma non conosci veramente».

O poter provare l’emozione di poter andare a San Siro a piedi con Vittorio Sereni, proprio come faceva Raboni, che dopo la morte dell’amico allo stadio quasi non è andato più.

«Le luci di Milano – poca cosa,

lo so»

Comincia così una splendida poesia di Raboni che si riferisce al dopoguerra, io volevo andare indietro fino a lì, per indovinare lo stupore e le speranze tra le macerie, tra quelle luci di città che riprendevano la vita e ingannavano. E penso che quelle luci siano ancora là, così fa la poesia, anche in questo settembre che segna i vent’anni dalla morte di Giovanni Raboni. Stanno là cambiando il significato a poco a poco, ma non spegnendo mai la loro forza simbolica.

Quando ho usato quel testo nei laboratori di scrittura, ho letto il verso poi fermandomi, senza leggere «in quel primissimo dopoguerra», chiedendo ai partecipanti di continuare. Immaginavano le luci fioche delle periferie, pensavano alle luci sfavillanti ma poco importanti dei posti alla moda, andavano con la mente agli spot pubblicitari. Avevano tutti ragione. Nessuno ha mai accennato al dopoguerra, perciò quel momento di sospensione tra un verso e il successivo poteva dilatarsi e spaziare in ogni direzione. A quel poca cosa ancora mi aggrappo e mi pare di sentire la voce del poeta che recita.

Sono passato dove Raboni aveva abitato, dove forse aveva passeggiato, sono andato nei cimiteri che, secondo lui, ci salvano «dall’orrore / di marcire in privato, in un giardino». L’ho cercato. C’è un punto, non so perché proprio quello, dove lo immagino attraversare la strada, da piazza Cinque Giornate verso corso di Porta Vittoria, lo immagino in giacca e pantaloni chiari, come lo si vede in qualche foto o filmato. Lo immagino vivo, dalla sua convinzione che i morti non se ne vadano, convinzione, per sua ammissione, non del tutto religiosa; forse è stato lui a insegnarmi che avrei potuto continuare a parlare con mio padre anche dopo la sua morte, cosa che faccio.

Toccare i muri delle Case della Vetra, immaginare il Naviglio pericoloso del dopoguerra, pensare alla storia e all’acqua di Milano. Nei cinquant’anni, più o meno, di scrittura di Raboni, Milano è sempre stata lì. Unità di misura delle sue e nostre domande; dei dolori, delle perdite, delusioni e rinascite, fino alla rovina, a lui chiarissima, di questo paese. «Di tutto questo / non c’è più niente», scriveva tantissimi anni fa, eppure qualcosa rimane anche in tutto il mutare continuo di Milano, anche nel modo inevitabile e scontato con cui la città si perde le cose mentre ne cerca altre.

Giovanni Raboni mi ha insegnato molto, credo anche una certa pazienza e io non lo so se sia mai stato paziente. So del suo grande amore per Patrizia Valduga, so con chi guardava le partite, so delle sue traduzioni (Proust su tutti), dei poeti che ha pubblicato con Guanda, e qualcos’altro. Mi ha insegnato la pazienza di aspettare l’attimo giusto per guardare le cose, mi ha insegnato che è solo del futuro che bisogna avere nostalgia. Mi ha insegnato che si può scrivere di guerra o di strage senza mai nominarle, molti ricorderanno una delle sue poesie più belle, quella in cui – con lui – si attraversa piazza Fontana.

In quei versi c’è tutto il dolore, la memoria, il ricordo della strage senza che questa venga mai nominata. Raboni non parla dei morti, eppure stanno là, tra i versi e il selciato, uno per uno. Scrive con tono malinconico e rigoroso: «con le sue quattro piante stente / e il suo perimetro sfuggente». Vediamo la geometria strana della piazza così com’è e le piante che stentano, siamo nello scenario, stiamo attraversando un luogo che non potrà mai più essere una piazza, assolvere alla funzione di una piazza. Piazza Fontana non ha margini, non ha confini né bordi e le piante da quelle parti non possono crescere, non ce la fanno. Raboni va avanti scrivendo di geometria non praticabile, nemmeno concepibile. Non si può, non si può più. È un luogo che è solo memoria, dolorosa memoria, se esiste sta nel passato nemmeno prossimo, già quasi remoto. «È il rimpianto o il rimorso d’una piazza», ecco cos’è e alla fine, ecco il capolavoro: «nient’altro che il suo nome».

Franco Loi (Alberto Cristofari/Contrasto)

Vent’anni senza Raboni e sono fortunato perché, quando ce n’è stata l’occasione, un paio di volte, non l’ho avvicinato, così adesso posso leggerlo e osservarlo dalla stessa distanza, quella che annulla il confine tra vivi e morti, quella che non mi fa provare nostalgia ma una malinconia gioiosa. Lo stesso sentimento che avverto ogni volta che torno a Milano e passo attraverso i luoghi che ho imparato con le poesie e che cambiano di mese in mese, eppure qualcosa resta. Resta via San Gregorio com’era, resta il neon di un’edicola di via Crescenzago di una poesia di De Angelis, resta il dialetto da masticare di Franco Loi, restano le corsie d’ospedale che racconta Raboni di quando andava a trovare Cattafi. Resta la possibilità di fingere, per cui salgo sul 9, m’invento che il numero sia preceduto da un 2 e seguo un po’ di quel percorso, una volta scendo in viale Monte Nero, altre poco più avanti, altre mi spingo fin dopo Porta Venezia sperando di sfiorare il tram che procede in senso opposto.

Nota

le poesie di Giovanni Raboni sono raccolte in Tutte le poesie, Einaudi, 2014

le poesie di Elio Pagliarani sono raccolte in Tutte le poesie, Il Saggiatore, 2019

il verso citato di Milo De Angelis è tratto dalla raccolta Linea intera, linea spezzata, Mondadori, 2021

il verso citato di Francesca Genti è tratto dalla raccolta L’arancione mi ha salvato dalla malinconia, Sartoria Utopia, 2014

– Leggi anche: Che lavoro fanno davvero i poeti italiani