Variazioni su una scatola di latta

«La nevrosi collezionistica è una forma di malattia socialmente accettata e l’archivio ne è il sintomo, ma anche una possibile terapia. Accumulando, descrivendo e organizzando serie potenzialmente infinite di oggetti descriviamo noi stessi e la nostra cronica insoddisfazione perché ogni cattura è subito rimpiazzata dal pensiero della prossima, delle serie da completare e dei nuovi filoni da scoprire»

All’età di quattro anni decisi di conservare in una scatola di latta le ghiande che avevo raccolto nel giardino comunale vicino a casa. Qualche settimana dopo le mie ghiande “rinacquero” sotto forma di vermi. Forse è perché si tende a guardare tutto ex post attraverso la lente del proprio vissuto o forse effettivamente si trattò della cosiddetta “vocazione”, ma mi piace pensare che se oggi lavoro in un archivio, e soprattutto se questo mi piace, è perché fin da piccolo ho provato un piacere sincero nel raccogliere, collezionare e catalogare gli oggetti più disparati.

A oggi non so se quell’esperienza traumatica porti con sé una qualche morale più o meno recondita, invece so che nel 1935 il fisico Erwin Schrödinger immaginò di infilare in una scatola un gatto sospeso tra la vita e la morte. Gli archivi, allo stesso modo della meccanica quantistica, ci sorprendono e ci confortano nel ricordarci che tutte le tracce del passato sono al tempo stesso vive e morte. Per questo, tra i vari tentativi compiuti dall’umanità per costruire macchine del tempo, le scatole di latta mi paiono ancora il più efficace. Pochi altri archetipi tecnologici hanno avuto più successo nel conservare la memoria di chi siamo stati e di chi avremmo voluto essere. Dal primo dentino caduto alle ceneri degli antenati, non c’è materiale che non possa non essere conservato in una scatola di latta, che è un archivio della quotidianità dove c’è vita e c’è morte.

– Leggi anche: Erwin Schrödinger: il paradosso del gatto

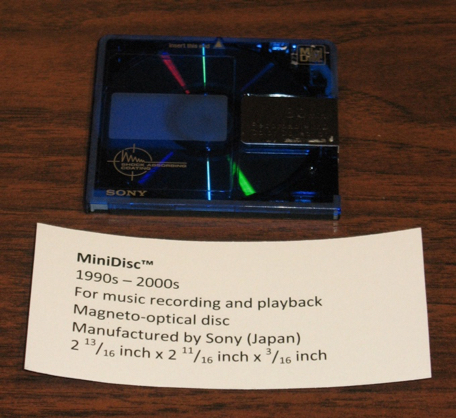

Tra le prime passioni di cui ho memoria, oltre alle ghiande, ci furono gli album di figurine (poco importava il tema), le serie da collezione tipo “Minerali e gemme” che si trovavano in edicola, i classici francobolli, le monete. Da allora la mia smania collezionistica, manifesta fin dai primi anni, non si è mai arrestata. Ricordo ancora come il crescente amore per la musica e i programmi radiofonici andasse di pari passo con la pratica adolescenziale di registrare qualsiasi cosa su audiocassetta (un formato decisamente rétro, attualmente in fase di incredibile riscoperta) e di tenere un piccolo archivio delle trasmissioni preferite. Con l’introduzione del Minidisc – piccolo grande supporto dal destino ingrato, il quale permetteva di editare digitalmente e con grande agilità tutte le mie registrazioni – il giovanile praticantato archivistico andò evolvendosi: ora potevo tagliare, spezzettare, ricombinare le tracce con una facilità prima impensabile.

– Leggi anche: Il microscopico ritorno di moda delle musicassette

Poco importava che poi raramente riascoltassi quanto registrato, quello che contava era l’atto stesso di fissare quei momenti su qualche supporto, trovare per loro un’adeguata “scatola di latta”. Quella stessa febbre archivistica mi spingeva anche a registrare i concerti con una videocamera digitale (la Handycam MiniDV, il cui impatto culturale negli anni Novanta è raccontato nel film Aftersun di Charlotte Wells), col risultato di non riuscire mai a goderne davvero; mi sentivo infatti investito dalla missione sacra di consegnare al futuro la mia vita e a fantomatici posteri quello che vivevo. Nella maggior parte dei casi, nessuno (nemmeno il sottoscritto) ha mai più riguardato quelle registrazioni, le quali giacciono in qualche scatola dimenticata, e tutto sommato va bene così.

MiniDisc, Obsolete Media Museum, The Government & Heritage Library at the State Library of North Carolina (Licenza CC BY-ND 2.0)

La nevrosi collezionistica è una forma di malattia socialmente accettata e l’archivio ne è il sintomo, ma anche una possibile terapia grazie alla quale – accumulando, descrivendo e organizzando serie potenzialmente infinite di oggetti – descriviamo noi stessi, la cronica insoddisfazione per cui ogni cattura è subito rimpiazzata dal pensiero della prossima, delle serie da completare e dei nuovi filoni da scoprire. Jacques Derrida, che sulla nevrosi della scrittura in quanto traccia di un’assenza ha costruito un intero sistema filosofico, parla di “mal d’archivio” sottolineando l’origine ambivalente della parola stessa (dal greco antico archèion, la residenza dei magistrati superiori, gli arconti), in bilico fra “principio, origine” e “autorità, comandamento”. Alla base dell’impulso archivistico c’è, dunque, qualcosa di ambiguo, di morbosamente segreto:

«È bruciare di una passione. È non cessar mai, interminabilmente, di cercare l’archivio là dove esso si sottrae. È corrergli dietro … con un desiderio compulsivo, ripetitivo e nostalgico, un desiderio irreprimibile di ritorno all’origine, un “mal d’Africa”, una nostalgia di ritorno al luogo più arcaico del cominciamento assoluto».

Jacques Derrida, Mal d’archivio. Un’impressione freudiana, trad. it. Giovanni Scibilia, Filema, 1996

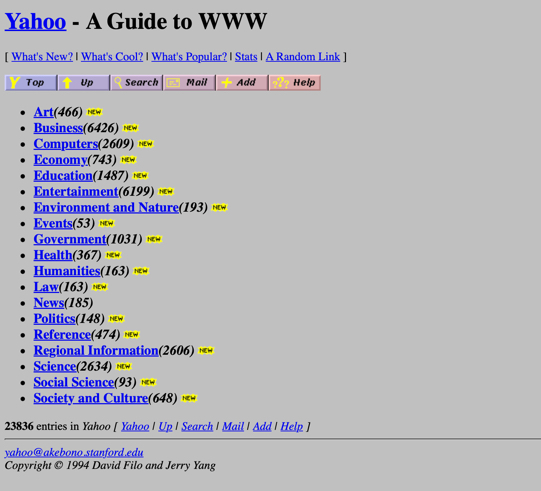

Negli ultimi trent’anni questa smania ha trovato un potente amplificatore nella fioritura di archivi in rete, più o meno certificati. Il World Wide Web per gli archivisti è stato un nirvana a lungo atteso, una sconfinata prateria priva di barriere all’ingresso, che chiunque poteva popolare dei propri archivi personali o istituzionali. Oggi è quasi banale sottolineare l’importanza della digitalizzazione degli archivi e della pubblicazione online di vastissime collezioni, ma Internet ha sempre avuto un’intrinseca vocazione archivistica: uno dei primi motori di ricerca di portata globale come Yahoo! era infatti inizialmente concepito come web directory, ossia come una lista di pagine online catalogate gerarchicamente per temi.

La homepage di Yahoo! nel 1994, recuperata tramite la Wayback Machine del portale Internet Archive

La proliferazione incontrollata di documenti e archivi digitali su Internet e le sue conseguenze sulla sostenibilità di lungo termine (tecnologica, ma anche intellettuale) sono oggetto di intenso dibattito. Nel suo libro Retromania ne parla così il critico musicale Simon Reynolds, che sul rapporto ossessivo tra presente e passato ha scritto alcune delle pagine più illuminate degli ultimi decenni:

«Se l’archivio vuole mantenere una qualche integrità, deve saper filtrare e rifiutare, consegnando alcuni ricordi all’oblio. La Storia deve avere una pattumiera, altrimenti la Storia diventerà una pattumiera… per essere funzionale, un resoconto storico deve avere un filtro, altrimenti la melma dei dati finisce per ingorgare il flusso narrativo».

Per quanto a tratti possa sembrare una pattumiera, il web è anche quel luogo dove un personale database digitale può diventare il più popolato archivio e marketplace di musica stampata, fisica, della storia umana. Quando i miei LP iniziarono a crescere di numero, mi venne spontaneo creare un piccolo database: all’inizio era solo un rudimentale foglio di calcolo, poi l’urgenza archivistica mi portò a usare un software specifico, non soltanto per catalogare efficientemente i dischi, ma anche per evitare di comprare doppioni. Parallelamente nasceva Discogs, una risorsa ben nota a collezionisti di dischi, rivenditori e dj, che da database condiviso di una piccola collezione di vinili di drum’n’bass è diventato un luogo dove ogni giorno vengono catalogati migliaia di dischi e infine un network globale di venditori e collezionisti.

– Leggi anche: 50 chilometri di documenti gestiti da un robot

All’epoca, tutto questo costituiva solo un’appagante attività da nerd. La mia vita professionale ha preso una chiara direzione quando ho iniziato a occuparmi di un vasto archivio musicale, l’Archivio Storico Ricordi, che raccoglie ciò che l’editore musicale Ricordi ha prodotto dalla sua fondazione agli inizi dell’Ottocento fino a oggi. Senza troppa retorica, si tratta di un oceano di documenti che conserva e racconta le storie di un affascinante e popoloso multiverso musicale fatto di spartiti, dischi, persone e vicende tra loro intrecciate il quale, in un primo momento, ha generato in me una piccola vertigine. La lista di oggetti di cui prendersi cura spaziava dagli autografi di Giuseppe Verdi ai manifesti del Bitter Campari, dalle fotografie di Giacomo Puccini in costume da bagno alle drammatiche lettere ai compositori dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale.

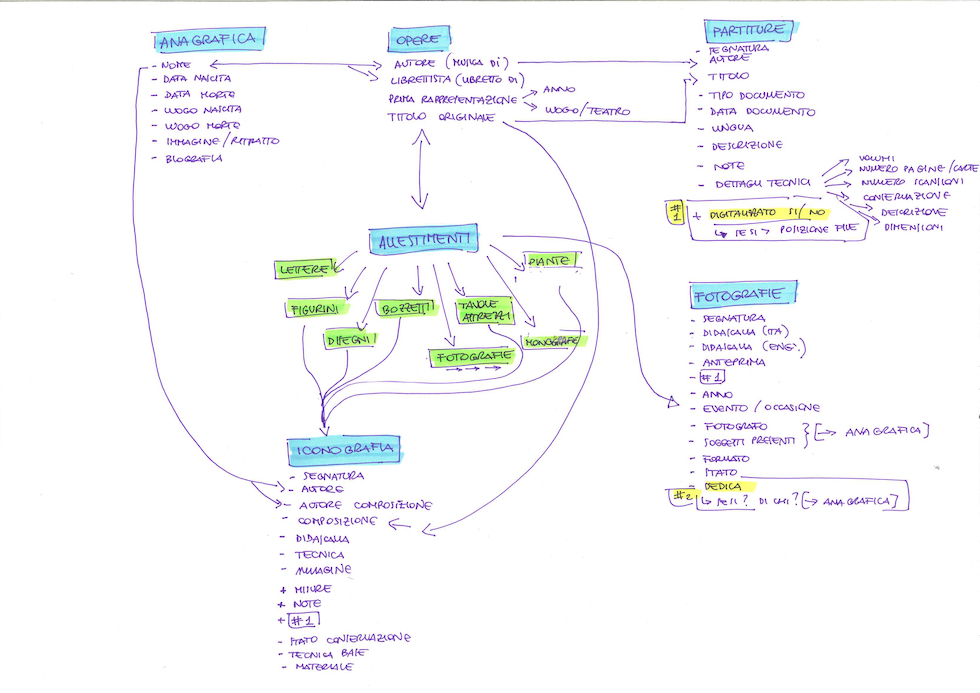

Il mio lavoro, soprattutto agli inizi, consisteva principalmente nel trasformare quella vertigine, nell’organizzare quella moltitudine, rispettandone la complessità e facendo in modo che tutto fosse accessibile non solo a chi nell’archivio ci lavorava o faceva ricerche specialistiche, ma anche (e soprattutto) al mondo esterno. Si trattava di immaginare un tipo di catalogazione che non rispondesse solo a criteri strettamente archivistici, ma che fosse in grado di restituire una visione globale dell’archivio, individuando un tratto comune tra cose molto diverse. Un esercizio molto utile, dopo mesi di confronti con l’archivista-conservatrice Maria Pia Ferraris, è stato prendere un grande foglio di carta A3 e iniziare a disegnare una mappa. Da un lato c’erano le collezioni di documenti, dall’altro le varie categorie con cui raggrupparli e metterli in relazione: persone, composizioni/opere (che per l’editore rappresentavano dei veri e propri progetti creativi), ma anche luoghi e allestimenti. Quella prima mappa concettuale ha dato il via alla costruzione del primo database dell’Archivio, che negli anni è diventato un vero e proprio software gestionale e che oggi, in parte, va a popolare la collezione digitale dell’Archivio.

Mappa concettuale dell’Archivio Storico Ricordi. (Collezione personale Pierluigi Ledda)

Per me è stato quindi naturale guardare tutto ciò che mi circondava attraverso una lente archivistica, dalle piccole manie dell’infanzia/adolescenza, fino alla musica e al cinema, annotandomi tutti i film in cui compaiono archivi, e interrogandomi su come vengono rappresentati. Ma anche i social, in fondo, sono grandi database dove gli utenti si auto-archiviano dando forma insieme a una sorta di narrazione collettiva del nostro rapporto con la memoria e la sua conservazione. Inevitabilmente, ho iniziato a vedere archivi in ogni dove e capire che molta della nostra esperienza e del nostro stare al mondo poggia su queste infrastrutture della conoscenza, a volte in modo molto esplicito e palese, altre in modo più subliminale e nascosto.

– Leggi anche: A cosa serve la carta più sottile al mondo

Forse anche come reazione a un mondo sempre più interconnesso – rapido ma anche distratto, da ondate di memoria collettiva, fake news e notizie irrilevanti – gli archivi vivono oggi una sorta di nuova giovinezza, un’insperata coolness sorta tra le pieghe di Instagram. Molti si sono resi conto che archiviare è una pratica quotidiana di cui prendersi cura. Oggi, come ha scritto il filosofo Emanuele Coccia, i musei e gli archivi non fanno più solo da guida alla scoperta del nostro passato, ma aiutano a navigare in un presente digitalmente vastissimo e complicatissimo, orientandosi con i segni (e i sogni) dei nostri antenati e delle loro scatole di latta.

– Leggi anche: Cosa fare dei documenti della Stasi