Il Sole sta invertendo il suo campo magnetico

Ma niente paura, lo fa periodicamente e senza particolari conseguenze per la Terra e per noi che dipendiamo interamente dalla sua esistenza

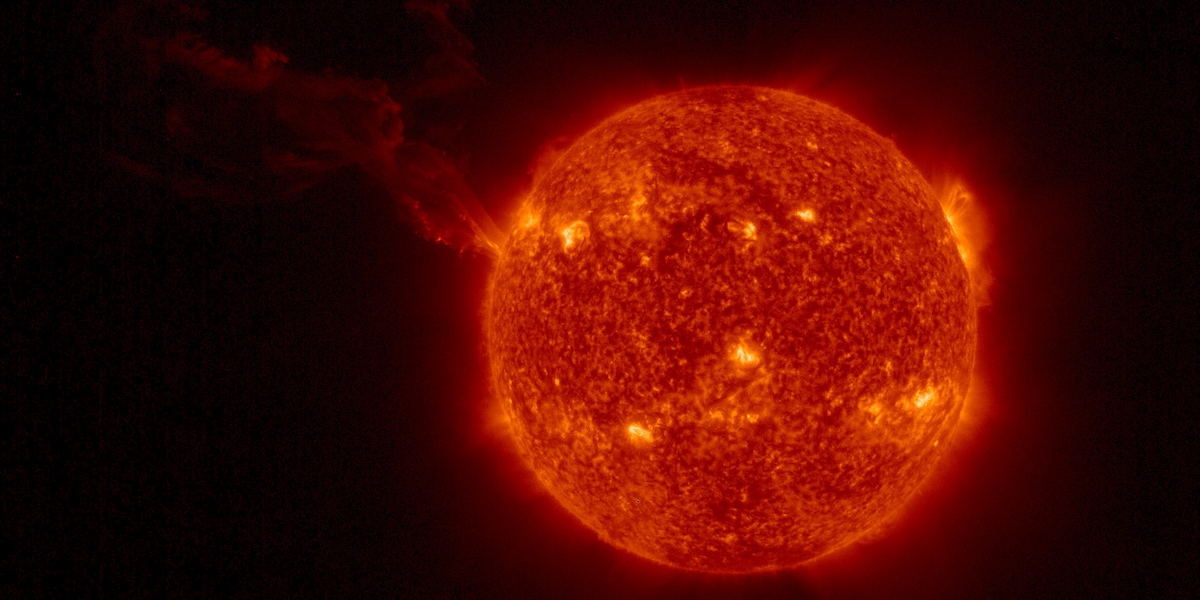

L’aurora boreale e i fenomeni collegati dello scorso maggio osservati a basse latitudini, anche in Italia, sono stati gli indizi più visibili dell’attività solare ormai prossima al proprio massimo, ma chi studia la nostra stella sta attendendo con interesse un altro fenomeno che porterà il Sole a invertire il proprio campo magnetico. Non è un evento insolito o preoccupante e non avrà effetti catastrofici per la Terra, ma è forse il miglior promemoria su quante cose ancora ci sfuggono sul funzionamento della più grande fonte di energia di tutto il sistema solare, da cui dipendono le nostre esistenze.

I ritmi del Sole sono ciclici, per quanto non molto regolari: in media ogni 11 anni la nostra stella raggiunge un massimo di attività per poi tranquillizzarsi fino a raggiungere un minimo, dopo il quale il ciclo ricomincia. In linea di massima, quando il Sole è più attivo c’è una maggiore frequenza e intensità di alcuni fenomeni, come le tempeste magnetiche, l’emissione di grandi quantità di particelle e le eruzioni solari, esplosioni altamente energetiche. Le cause di questa ciclicità non sono completamente chiare, ma in secoli di osservazioni è stato possibile identificare particolari andamenti e indizi che permettono di calcolare l’andamento di ogni ciclo, le sue caratteristiche e le conseguenze per la Terra, che si trova in media a 150 milioni di chilometri dal Sole.

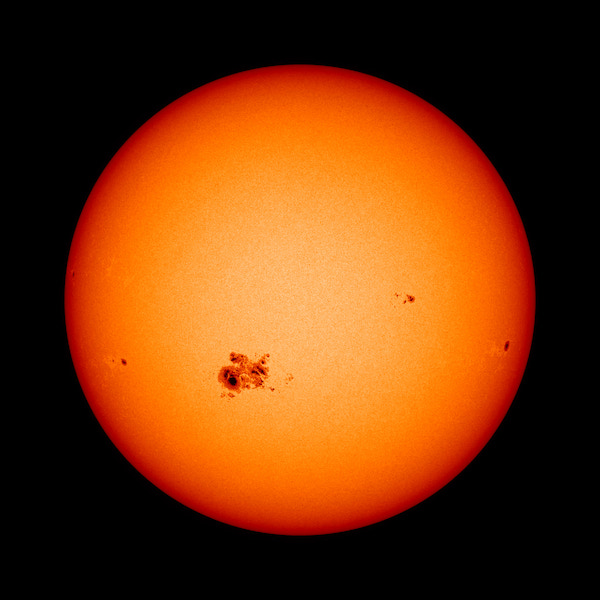

Gli indizi più evidenti, tanto da essere stati osservati per la prima volta due millenni fa, sono le “macchie solari”, cioè punti della superficie solare più freddi rispetto a ciò che li circonda: se mediamente il Sole ha una temperatura superficiale di circa 5.500 °C, le macchie solari raggiungono al massimo una temperatura intorno ai 3.600 °C. La quantità di macchie solari tende a cambiare nel corso del tempo e proprio osservando il loro andamento si è concluso che compaiono in gran numero quando il Sole raggiunge il massimo della propria attività.

Macchie solari osservate nell’ottobre del 2014 (NASA)

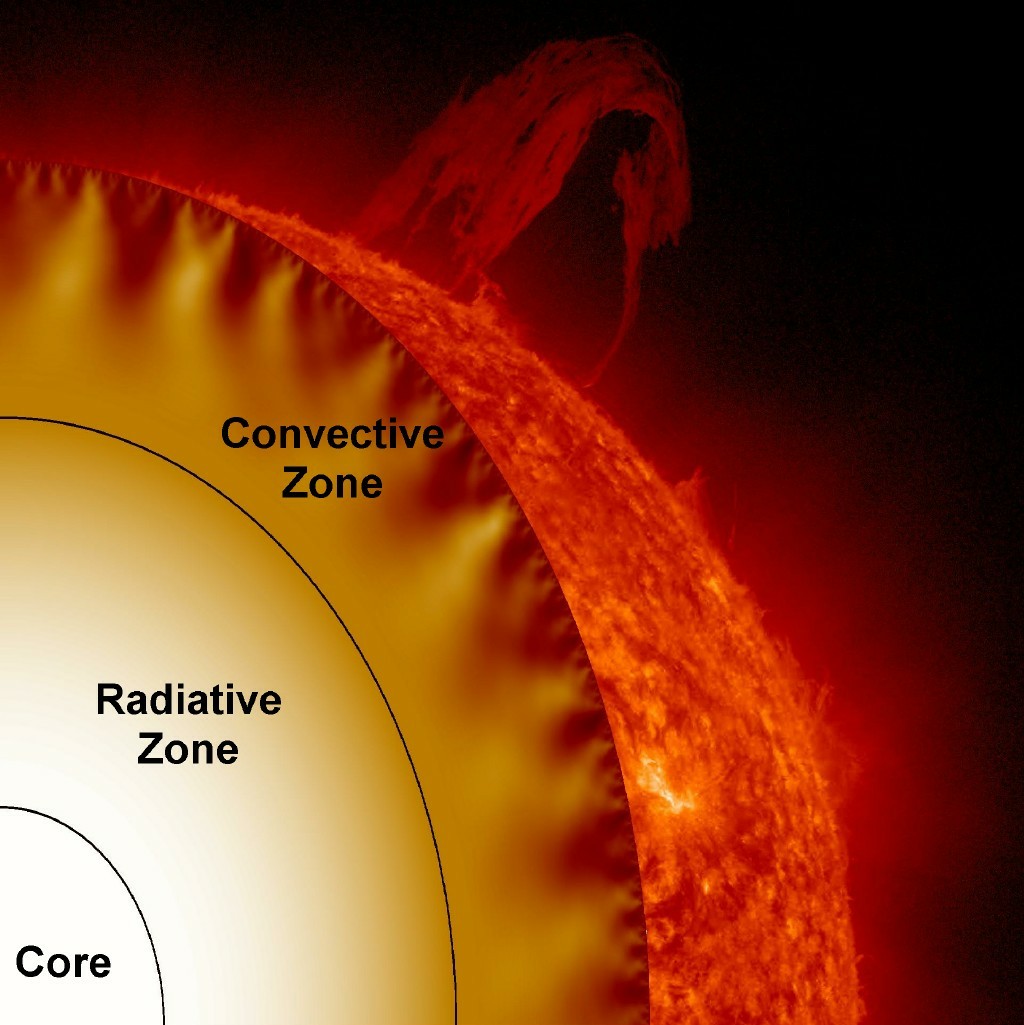

L’ipotesi più condivisa è che le macchie solari siano una conseguenza di ciò che avviene nella “zona convettiva” del Sole, uno strato interno e non osservabile direttamente nel quale l’energia termica prodotta dalla stella raggiunge la superficie. In questa zona il plasma (un gas estremamente caldo e carico elettricamente) che si trova verso l’esterno è più freddo e denso, di conseguenza tende a ricadere verso l’interno dove si scalda e torna verso la superficie cedendo energia.

Le quantità di energia coinvolte nel processo sono tali da portare anche alla formazione di forti campi magnetici, che nelle fasi di alta attività solare possono diventare instabili portando alla formazione delle macchie sulla superficie della stella. Ogni macchia ha un proprio campo magnetico che viene perturbato dai flussi di plasma indebolendolo o rafforzandolo a seconda dei casi. Dalle zone in cui emergono, di solito sopra o sotto l’equatore del Sole, i flussi si spostano verso i poli e tendono ad avere un campo magnetico orientato in senso opposto rispetto a quello solare in quel momento.

Il Sole in sezione: sotto la superficie è visibile la zona convettiva (NASA)

Nelle fasi di massima attività solare, i campi magnetici provenienti dalle macchie solari sono talmente tanti e intensi da annullare la polarità normalmente presente ai poli del Sole e sostituirla con una nuova opposta a quella di partenza. Questo processo fa sì che in media ogni 11 anni il Sole inverta il proprio campo magnetico.

Nel 2004, per esempio, il polo sud solare aveva una polarità negativa, quasi completamente scomparsa nel 2013 e sostituita completamente da una polarità positiva negli anni seguenti. Il processo di inversione del campo magnetico non è infatti repentino, ma richiede diverso tempo e dal momento in cui il cambiamento è più evidente trascorrono circa due anni prima che sia completo. Il Sole non è comunque molto puntuale e in alcuni cicli sono stati necessari fino a cinque anni prima che si completasse l’inversione.

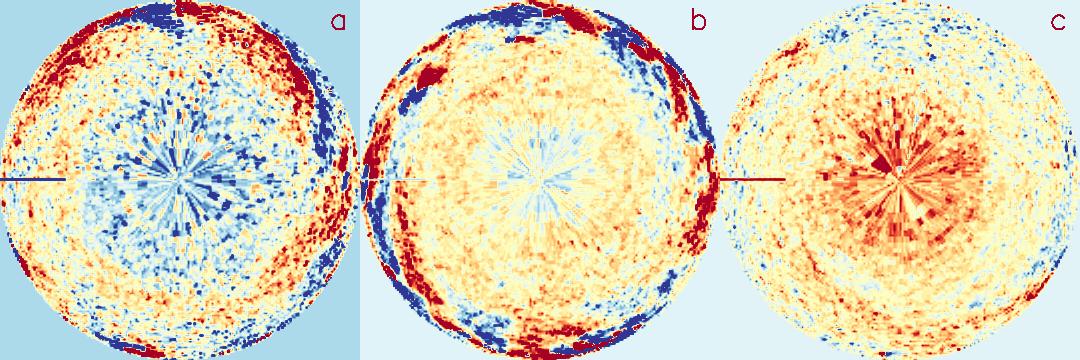

Le condizioni iniziali del polo sud solare nel 2004 (a) e la progressiva inversione della polarità iniziata nel 2013 (b) e conclusa nel 2017 (c), in una elaborazione basata sui dati dell’attività del Sole (J. Space Weather Space Clim.)

Il modo in cui è orientato nel suo complesso il campo magnetico del Sole può avere qualche conseguenza per la Terra, costantemente esposta alle particelle cariche che arrivano dalla stella e dalle quali si protegge grazie al proprio campo magnetico. Nei periodi in cui la polarità è negativa al polo nord solare ed è positiva al polo sud, il campo che si genera è opposto a quello della Terra e ci possono essere conseguenze sull’intensità delle tempeste solari, che possono causare forti interferenze nei sistemi di telecomunicazioni sia satellitari sia al suolo, oltre a effetti più scenografici come le aurore.

(TED)

Per questo l’attività solare viene osservata con grande attenzione e negli ultimi anni ci sono stati importanti progressi nella raccolta di dati, grazie allo sviluppo di nuove sonde. Solar Orbiter dell’Agenzia spaziale europea è stato lanciato nel 2020 per studiare le zone polari del Sole, in modo da prevedere i prossimi cicli solari e la loro intensità. Un paio di anni prima la NASA aveva messo in servizio Parker Solar Probe, una sonda che si sta avvicinando il più possibile al Sole, con l’obiettivo di compiere un passaggio ravvicinato ad appena (in termini astronomici) 6 milioni di chilometri dalla superficie solare. Altri telescopi sulla Terra sono invece utilizzati per mappare le macchie solari e produrre immagini ad alta risoluzione della superficie della nostra stella.

Studiare il Sole non serve solamente a capire come funzioni la più importante fonte di energia per la nostra esistenza. Il Sole è una stella relativamente comune, come miliardi di altre stelle simili solo nella Via Lattea, la nostra galassia. Comprenderne il funzionamento rende possibile lo studio più accurato di sistemi solari diversi dal nostro e consente di fare confronti con altri tipi di stelle e capire se possano creare condizioni compatibili per la vita, su mondi lontani e che per ora nemmeno immaginiamo. Per quanto sia a 150 milioni di chilometri da noi, il Sole è la cavia perfetta per farlo.