A Rafah non è rimasto quasi nessuno

Dopo l'attacco di Israele più di un milione di sfollati palestinesi è stato costretto a spostarsi ancora, con un ulteriore peggioramento delle condizioni di vita e minore accesso agli aiuti umanitari

Quando, poco più di un mese fa, l’esercito israeliano ha iniziato le operazioni militari a Rafah, nell’area della città più meridionale della Striscia di Gaza c’era quasi un milione e mezzo di sfollati palestinesi. Allora era l’unica zona ritenuta almeno parzialmente sicura dopo mesi di bombardamenti e offensive di terra nel resto della Striscia. Oggi a Rafah sono rimaste poco più di 100mila persone: l’offensiva militare israeliana nell’area ha costretto oltre un milione di abitanti della Striscia a un nuovo trasferimento, stavolta verso nord, verso le zone abbandonate mesi fa perché oggetto di altre operazioni di terra dell’esercito di Israele.

Il nuovo spostamento, per lo più verso le zone costiere di Khan Yunis e Deir al Balah, ha ulteriormente peggiorato le condizioni di vita della popolazione, in un’ennesima crisi umanitaria, se possibile ancora più grave delle precedenti. Come a Rafah gli accampamenti di tende sono sovraffollati e senza le necessarie condizioni igieniche, mentre cibo, acqua e carburante per i generatori scarseggiano. Ma nelle condizioni attuali è ancora più complesso far sì che gli aiuti umanitari raggiungano la popolazione.

A questo si aggiunge un peggioramento delle condizioni psicologiche, con un crescente «senso di disperazione», come dice Louise Wateridge, portavoce dell’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di fornire assistenza umanitaria ai profughi palestinesi. Wateridge è stata a Rafah nelle ultime settimane, dopo l’invasione di terra: «La gente sta cominciando ad arrendersi, a volte rinuncia a spostarsi ancora. Prima dell’attacco di Rafah fra gli sfollati era rimasta una specie di fiducia nel futuro: ora subentra la rassegnazione. Non c’è un posto sicuro dove stare, non c’è speranza. Sono frequenti paura e panico, perché la gente sa che gli aiuti faticano ad arrivare in altre parti della Striscia».

Gli accampamenti sulle spiagge di Deir al Balah (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Gli sfollati palestinesi che erano a Rafah hanno iniziato ad abbandonare la zona a inizio maggio, quando un’operazione dell’esercito israeliano è diventata imminente. La fuga è diventata più caotica e generalizzata quando si sono intensificati i bombardamenti e in particolar modo dopo l’incendio innescato dalle bombe nell’accampamento di Tal al Sultan, che ha causato 45 morti, fra cui molti bambini. Secondo le Nazioni Unite al momento sarebbero rimaste nella provincia di Rafah poco più di 100mila persone: erano 275mila prima dell’inizio della guerra. Lo svuotamento degli enormi accampamenti degli sfollati è visibile anche dalle foto satellitari.

Oltre un milione di persone si è diretto verso nord, ritornando a Khan Yunis, dove circa il 70 per cento degli edifici è distrutto o danneggiato, o accampandosi nella cosiddetta area umanitaria di al Mawasi (vicino alla città, lungo la costa) e più a nord, sempre sulla costa, nelle zone di Deir al Balah.

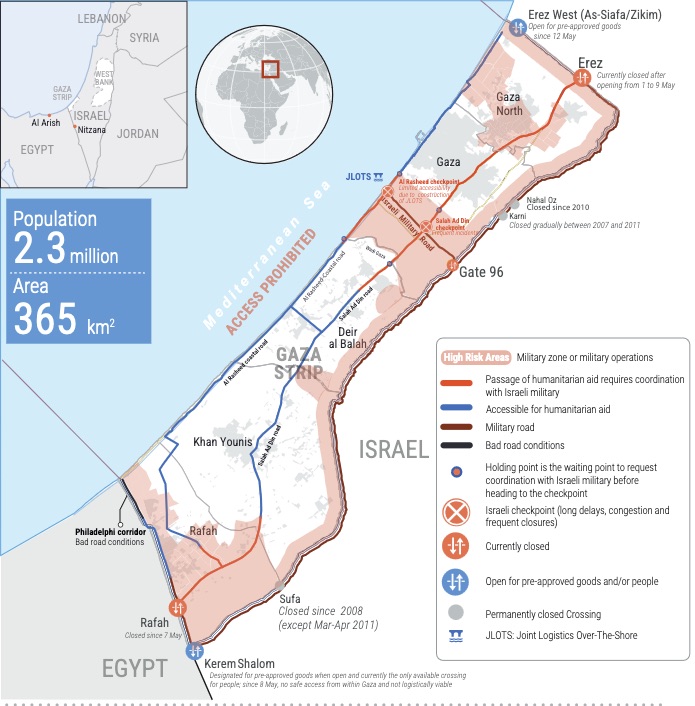

La mappa della Striscia di Gaza, con i varchi di confine e le principali vie di comunicazione: per percorrere quelle in rosso anche l’ONU deve prendere accordi con l’esercito di Israele (ONU)

Le spiagge sono diventate la sede di enormi tendopoli, in cui ogni singolo metro quadrato è occupato da strutture di fortuna e densamente popolato. Le testimonianze dalla zona raccontano di muri di sabbia costruiti sul bagnasciuga per evitare che le onde arrivino agli accampamenti e di file e file di tende («Praticamente non riesci a vedere il terreno» dice Wateridge). Non tutte le tende sono propriamente tende: a Gaza sono diventate un bene raro e le organizzazioni umanitarie non riescono a fornirne a sufficienza. Per proteggersi dal sole e creare una sorta di riparo viene utilizzato di tutto: plastica di ogni tipo, sacchetti, teli dell’ONU, pezzi staccati dai camion rotti inutilizzabili per la mancanza di pezzi di ricambio.

Gli accampamenti di Rafah erano altrettanto affollati e di fortuna, ma avevano il vantaggio di essere in un’area tutto sommato circoscritta e vicina all’ingresso dei camion con gli aiuti, prima attraverso il varco di Rafah stesso, poi da quello di Kerem Shalom. Le autobotti con l’acqua arrivavano ogni giorno con una certa puntualità: facendo lunghe code era possibile rifornirsi. Ora non è più così: l’arrivo delle autobotti nei nuovi accampamenti è più complesso, soggetto a viaggi più lunghi su strade dissestate e su percorsi che possono essere interrotti da operazioni militari e da posti di blocco dell’esercito.

La scarsità di acqua deriva anche dal rifornimento molto ridotto di carburante, necessario per far funzionare gli impianti di desalinizzazione di acqua marina. Il carburante a disposizione viene utilizzato per attivare i generatori necessari per le emergenze, per mantenere l’illuminazione e i macchinari necessari negli ospedali, e per rendere possibili comunicazioni.

La carenza di cibo dura ormai da mesi, l’ONU stima che oltre 1milione e centomila palestinesi siano colpiti dagli effetti della malnutrizione. Wateridge dice di aver rivisto dopo otto mesi palestinesi che aveva conosciuto prima della guerra: «Si notano subito gli effetti di un’alimentazione carente: le persone in meno di un anno sono non solo dimagrite, ma anche visibilmente invecchiate, con un colore della pelle diverso. Alcuni alimenti, come quelli con più vitamine, non si trovano mai».

La partenza da Rafah di alcuni sfollati (AP Photo/Abdel Kareem Hana, File)

Un altro grosso problema delle ultime settimane è l’accumulo di un’enorme quantità di spazzatura: le Nazioni Unite stimano che nella Striscia ce ne siano quasi 300mila tonnellate da smaltire. Vicino alle montagne di rifiuti più grandi e alte risulta difficile respirare, mentre si concentrano insetti ed animali. Il tutto è peggiorato dalle alte temperature estive. Prima del 7 ottobre i rifiuti venivano smaltiti in due discariche principali, Juhr Al Dik nel nord e Al Fukhari per il centro e sud: ora entrambe sono irraggiungibili. L’ONU ha organizzato discariche temporanee e fornito benzina per i mezzi di raccolta, ma gli spostamenti sono subordinati ad accordi con l’esercito israeliano, perché i camion per raggiungere i luoghi di raccolta e di smaltimento devono superare vari checkpoint. L’accumulo di rifiuti peggiora le già pessime condizioni igieniche e può favorire la diffusione di malattie epidemiche.

Le condizioni sono particolarmente gravi negli ospedali, che non riescono ad assistere tutti e spesso non possono accettare nuovi pazienti. Quelli rimasti operativi sono 17 su 36 (6 su 24 se si considerano solo i maggiori): fra questi 3 nella zona nord della Striscia, 7 a Gaza, 3 a Deir al Balah, 4 a Khan Yunis, nessuno a Rafah. Mancano sangue per le trasfusioni, medicinali e spazi nelle strutture: operazioni complesse come amputazioni vengono effettuate in tende improvvisate nei cortili, sale parto vengono allestite in scuole e asili, i pazienti di malattie croniche (cancro e diabete, per esempio) non hanno accesso da mesi alle cure.

Karin Huster, consulente medica a Gaza per Médecins Sans Frontières (MSF), ha descritto l’ospedale di Al Aqsa (Deir al Balah) come «una nave che affonda, che non so come sia ancora operativo». Ha detto che la gente che arriva all’ospedale «resta qui e muore qui», sdraiata per terra nei corridoi e nei cortili, mentre «l’odore di sangue nel pronto soccorso è diffuso e opprimente».

Le nuove zone in cui si è raccolta la maggior parte degli sfollati non sono “sicure”: l’operazione israeliana di sabato a Nuseirat, che ha permesso di liberare quattro ostaggi, ha causato centinaia di morti secondo il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas. Più in generale tutti gli operatori umanitari raccontano di un rumore costante di bombardamenti, che «fa tremare i muri» e trasmette un senso di insicurezza.

Gli effetti di un bombardamento sul campo di Nuseirat (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Per l’UNRWA oltre alle difficoltà operative c’è una forte riduzione dei fondi a disposizione: vari paesi, fra cui Stati Uniti e Regno Unito, hanno smesso di finanziarla. Dopo gli attacchi del 7 ottobre Israele aveva accusato 12 dipendenti dell’agenzia delle Nazioni Unite di avere partecipato all’operazione, nonché in generale l’organizzazione di connivenze con Hamas. Israele non ha fornito prove valide per le sue accuse, secondo le conclusioni a cui sono arrivate le indagini di una commissione indipendente dell’ONU. La portavoce dell’UNRWA Wateridge sottolinea come l’interruzione dei finanziamenti abbia causato un’implicita legittimazione degli attacchi all’agenzia, anche fisici a strutture e mezzi. Alcuni paesi europei dopo le accuse di Israele (o in alcuni casi prima ancora, come l’Italia) avevano interrotto i finanziamenti all’UNRWA, ma poi li hanno ripresi di recente.

Tutte le agenzie umanitarie ribadiscono come l’emergenza umanitaria sia «stata creata dall’uomo e possa essere interrotta dall’uomo» e indicano come primo passo necessario un cessate il fuoco. Negli ultimi giorni il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato una risoluzione per il cessate il fuoco sulla base di un piano presentato dal presidente statunitense Joe Biden, ma per ora né Israele né Hamas l’hanno accettato formalmente.