Gadda e Proust si assomigliavano, molto

«In Gadda l’infinità, come meta e fallimento della letteratura, non si compone dall'interno, ma assume forme lessicali e sintattiche perfino più composite che in Proust. Nella sua nevrosi da ingegnere di nominare esattamente ogni cosa, il vocabolario non va soltanto consumato fino in fondo, dragato in ogni ambito tecnico, scientifico, dialettale, ma va anche sfondato, reinventato, arricchito e distorto da neologismi acrobatici e ironici, ma indispensabili, perché per quello che si vuol dire, nonostante i milioni di parole del mondo, la parola giusta non esiste mai»

Forse è autosuggestione, ma ormai mi sono convinto che Gadda da ragazzo e Proust da ragazzo si assomigliassero molto. Non intendo fondare qui la Fisiognomica letteraria, disciplina che si occuperebbe – lombrosianamente – di desumere l’opera dai tratti somatici, e viceversa. Eppure la somiglianza fisica, per di più in un’età in cui transitando dall’infanzia all’adolescenza l’aspetto è più sfumato (e quindi per questo più vero), può suggerire altre somiglianze, per esempio nel modo in cui una certa impressione del mondo può trasformarsi in letteratura.

La foto di Gadda, che oggi compirebbe 130 anni, appare nell’intervista Carlo Emilio Gadda: “Sulla scena della vita” di Gian Carlo Roscioni e Ludovica Ripa di Meana trasmessa dalla Rai nel maggio 1972. È ricavata dalla foto di classe del ginnasio al liceo classico Giuseppe Parini di Milano, e quindi è databile intorno al 1908. (Per inciso, le foto di classe sono spesso interessanti: per esempio c’è quella di Adolf Hitler e Ludwig Wittgenstein a Vienna nel 1901). Marcel Proust, invece, fu fotografato a Parigi tra il 1885 e il 1887 da Paul Nadar, il primo grande fotografo della storia. Al di là dei cravattoni simili e della forma del viso quasi perfettamente sovrapponibile, mi sembra che la somiglianza si situi nelle bocche leggermente imbronciate e, soprattutto, nella malinconia degli sguardi, affrontata a occhi aperti da Proust e socchiusi da Gadda. In una somiglianza di questa natura conta il caso. Potrebbe essere che un attimo dopo lo scatto entrambi abbiano ricominciato a fare a botte, a giocare a pallone oppure a leggere Sàlgari (come scrive Gadda in una nota a piè pagina dell’Adalgisa, «“Sàlgari” chiamavamo ragazzi Emilio Salgàri da Verona, autore diletto»), ma i segni diventano tali perché a qualcuno – in questo caso a me – viene il ghiribizzo di andare a vedere se portano da qualche parte.

Prima di indagare un’eventuale corrispondenza nei libri, vale la pena di dire che l’intervista della Rai è da vedere per molte ragioni: per la precisione misantropica con cui Gadda ormai vecchio racconta il disagio che provava di fronte ai suoi studenti del Parini dove tra il 1924 e il ’25 insegnò matematica e fisica, per le parole spietate con cui descrive i suoi compagni di classe del ginnasio e gli abitanti di Longone al Segrino, il paese in Brianza dove la famiglia aveva costruito la villa al centro di La cognizione del dolore, il romanzo incompiuto (come tutto quello che Gadda abbia scritto) che considerava il suo libro migliore; e per il modo in cui la sorella Clara nel suo salottino milanese ammette che nessuno in famiglia considerò mai la passione per la scrittura del primogenito qualcosa in più di un passatempo, da ignorare o guardare con sospetto.

La madre Adele Lehr, ungherese, «desiderava avere il figlio ingegnere», dice la sorella, e Gadda si piegò. Nel 1920, dopo essersi arruolato volontario e aver combattuto nella Prima guerra mondiale, si laureò al Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano (poi Politecnico) in Ingegneria elettrotecnica con una tesi intitolata Turbine ad azione Pelton con due introduttori. Subito dopo cominciò a lavorare (e a viaggiare) per la Compañía General de Fósforos, prima in Sardegna, poi in Belgio e in Argentina, che nella Cognizione del dolore avrebbe trasfigurato nei due immaginari stati brianzol-latinoamericani del Parapagàl e del Maradagal, dove il romanzo è ambientato.

La vita di Gadda fu molto più avventurosa di quel che ci aspetterebbe dal suo carattere, ma piegarsi alla volontà della madre e acconsentire a diventare ingegnere lo fece rimanere arrabbiato per tutta la vita. Anche da vecchio, nell’intervista, Gadda s’indigna: «Detto in parole brevi, siccome il cugino fa l’ingegnere, anche lui deve fare come il cugino. Per esempio, un mio cugino ha lasciato precipitare dalle scale dei gradini di marmo pesantissimi, vero, perché era un ingegnere fasullo». Di un episodio simile rimane un’eco, ispirata dalla cronaca ma rimodellata dall’esperienza personale e dalla letteratura, in un’altra nota a piè pagina dell’Adalgisa, quella in cui si racconta di «un più drammatico e anzi addirittura ferale mancamento di ponte verificatosi negli anni tra il 1920 e il 1930 in una laboriosa città della pianura padana sede di scuola di applicazione». (In una nota successiva Gadda precisa: «Sette, poveri ragazzi!, trovarono morte in platea, se ricordo al giusto»).

L’Adalgisa, pubblicata nel 1944, raccoglie dieci cosiddetti “disegni milanesi”, che nell’insieme compongono il frammento di un romanzo sulla borghesia milanese di inizio Novecento progettato e incompiuto, come ogni altro lavoro di Gadda, a cominciare dalla tesi in filosofia su Leibniz, mai discussa. E potrebbe stare qui, nell’incompiutezza, la prima somiglianza letteraria con Proust. Ma in fondo L’Adalgisa sarebbe interpretabile anche come una fallimentare variante milanese di À la recherche du temps perdu (Andà a catà el temp perduu) con Milano al posto di Parigi, e i Bertoloni, i Caviggioni e i Cavenaghi al posto dei Guermantes.

Le nevrosi e il senso dell’umorismo di Gadda, naturalmente, erano molto diversi da quelli di Proust: dove nel secondo la nostalgia verso una società scomparsa propaga da, e si sublima in, un certo gusto per il pettegolezzo (qualcuno definì Proust un «poeta persiano nella guardiola di una portineria»), Gadda non prova alcuna pietà verso i suoi simili. Quella che descrive è una società che non gli pare credibile e verso cui si vendica ridicolizzandola. L’ironia è una vigliaccheria dell’intelligenza, che consente di tenere gli altri a distanza e ridacchiarne. (Giuseppe Bertolucci raccontava lo stupore e il disagio che provava a otto anni quando Gadda, arrivando a pranzo la domenica con un vassoietto di paste, si informava sui suoi studi dandogli del lei).

– Leggi anche: Il risotto alla milanese di Gadda

Lo sguardo di Gadda sugli altri è animato da una meraviglia così profonda, divertita, delusa o irritata, da trasformarsi anche in satira, come quando l’Adalgisa parla dell’entusiasmo con cui il suo defunto marito Carlo descriveva ai figli il comportamento dello scarabeo stercorario, trasformando la passione per la cacca del coleottero nel simbolo stesso dell’eroismo borghese: «Una volta che si sono assicurati la preda, ne traggono delle grosse pallottole… confezionate a regola, in ciascuna delle quali la femmina depone un uovo. Così appena nato, il principino trova il mangiare bell’e pronto. Tale e quale come fosse un figlio di papà… è il sogno di poter allevare i nostri figli nel benessere, nella sicurezza del domani… di vederli crescere forti, generosi, con l’orgoglio di sapersi nostri figli… E questo lo cerchiamo, lo otteniamo a prezzo di qualunque sacrificio… valendoci della fatica, dei risparmi sacrosanti di tutta una vita!».

La relazione tra Proust e Gadda, però, è più profonda e non circoscrivibile all’anatomia di due società geograficamente e storicamente determinate. Dopo aver notato la somiglianza delle loro foto da bambini, ho scoperto (o mi sono ricordato, non so) che Italo Calvino li aveva già accostati (con Musil, Joyce, Borges, Perec) in quanto esempi di quello che chiama «romanzo contemporaneo come enciclopedia», nell’ultima delle sue Lezioni americane, quella dedicata alla Molteplicità, che comincia proprio con una lunga citazione di Gadda (qui ridotta):

«Sosteneva, fra l’altro, che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa al singolare: ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo».

La citazione è tratta dal Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, il romanzo giallo ambientato a Roma nel 1927 e pubblicato da Garzanti nel 1957, con cui Gadda ottenne finalmente il successo. Esprime la visione del mondo di don Ciccio Ingravallo, il commissario di polizia incaricato di risolvere il caso dell’omicidio della signora Liliana Balducci al civico 219 di via Merulana a Roma, “er Palazzo degli Ori”. Per Francesco Ingravallo (e per Gadda) all’origine di qualsiasi fatto – anche politico, storico, un delitto, una guerra, la buona riuscita del risotto alla milanese – c’è quello che altrove definisce un «gomitolo di concause», un intrico così complesso di ragioni da rendere illusoria ogni presunzione di esattezza e scientificità. E ogni giudizio assolutorio o di condanna. È un punto di vista paradossale, soprattutto per un commissario di polizia, il cui compito dovrebbe essere quello di spiegare il male individuando il colpevole. E infatti il Pasticciaccio finisce, come un’improvvisazione jazz in cui i musicisti abbiano dimenticato il tema iniziale, nell’assoluto disinteresse per la soluzione del caso, con l’elencazione delle merci – verdure, formaggi, carni, carciofi mammole, abbacchi – che traboccano infinite sui banchi di un mercato di Roma.

– Leggi anche: Da un vortice, un groviglio, uno gnommero

È quello che Umberto Eco in La vertigine della lista chiama «il topos dell’indicibile», che non promana dalla constatazione dell’infinità del mondo, ma dalla disperazione che deriva dalla scoperta della sua innumerabilità. In Gadda l’infinito appare come impossibilità di contare e nominare tutto, come consapevolezza dell’incalcolabile quantità di cose che si affastellano nello spazio, quando nel tempo tutto invece sembra morire e marcire, anche mentre nasce e cresce. In Proust, invece, l’infinito affiora dalle profondità del tempo e della memoria, la facoltà umana che sa estrarre ricordi infiniti da un tempo finito. La struttura linguistica fondamentale e implicita grazie a cui questa percezione del mondo può prendere una forma letteraria è l’elenco, dei ricordi in Proust e delle cose in Gadda. Il lemma si gonfia in frase, in capitolo, in bozza di romanzo fino a diventare opera che, però, per definizione deve rimanere incompiuta perché la ragione d’essere di ogni lista, per quanto avvolgente e meravigliosamente scritta, è mettere in ordine il mondo e racchiuderlo in un insieme di cose omogenee – da ammirare, fare, comprare, vedere – ma il suo risultato, almeno in letteratura, è sempre la constatazione della propria impossibilità. Nessun insieme può contenere davvero tutte le cose che dovrebbe. Nessun elenco può mai avere fine.

Scrive Umberto Eco:

«Belknap ritiene che le liste pratiche siano estensibili all’infinito (e di fatto un elenco telefonico può avere ogni anno una edizione accresciuta, così come potremmo a piacere arricchire strada facendo una lista della spesa), mentre le liste che lui chiama letterarie sono di fatto chiuse per le costrizioni formali dell’opera che le ospita (metro, rima, forma-sonetto eccetera). Mi pare che l’argomento possa essere facilmente rovesciato: in quanto designano una serie di cose che, nel momento in cui la lista viene redatta, sono quelle che sono e non di più, una lista pratica è finita (e l’elenco telefonico dell’anno seguente è semplicemente una seconda lista diversa dalla prima) mentre, per quante costrizioni pongano le tecniche poetiche, Omero avrebbe potuto continuare all’infinito il catalogo delle navi ed Ezechiele aggiungere nuovi attributi alla città di Tiro. Un bel modello di lista pratica, anche se fatta in musica e in versi, è quella di Leporello nel Don Giovanni mozartiano. Don Giovanni ha sedotto una gran quantità di contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesine, principesse, e donne d’ogni grado, d’ogni forma e d’ogni età, ma Leporello è un contabile preciso e il suo catalogo è matematicamente completo».

Se Leporello può illudersi di cantare e contare le conquiste del suo padrone è perché non è uno scrittore. Proust e Gadda (e Musil) per Italo Calvino avevano in comune «l’incapacità a concludere».

«Neanche Proust riesce a vedere finito il suo romanzo-enciclopedia, ma non certo per mancanza di disegno, dato che l’idea della Recherche nasce tutt’insieme, principio e fine e linee generali, ma perché l’opera va infoltendosi e dilatandosi dal di dentro in forza del suo stesso sistema vitale».

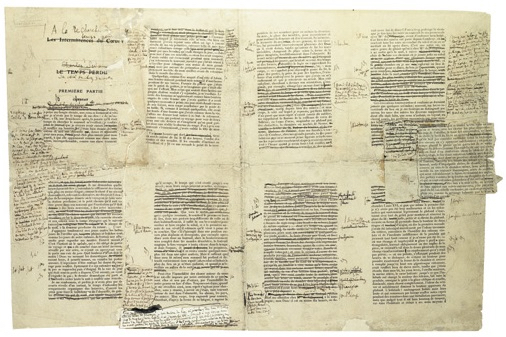

Walter Benjamin in Angelus Novus scrive che Proust era la disperazione dei tipografi di Gallimard. L’impossibilità di concludere si traduceva in scrittura. Ogni volta le bozze tornavano indietro esplose dal di dentro, come se da ogni frase e da ogni parola germogliassero inserti infiniti, altri ricordi, paragrafi, pagine e capitoli a rompere e moltiplicare il flusso della memoria, tenendola viva ma solo attraverso l’impossibilità di arrivare alla fine.

Manoscritti autografi della Recherche di Marcel Proust con le aggiunte e gli inserti da fare inserire ai compositori di Gallimard. (gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France)

In Gadda invece l’infinità, come meta e fallimento della letteratura, non si compone dall’interno, ma per accumulazione dovuta a mania di precisione. Nella sua nevrosi da ingegnere tenuto a nominare con esattezza ogni cosa (pena il crollo del ponte di calcestruzzo e la morte degli studenti) il dizionario non è sufficiente: dopo essere stato consumato fino in fondo, dragato in ogni ambito tecnico, scientifico, dialettale, il vocabolario italiano deve essere sfondato, reinventato, arricchito e distorto da tecnicismi e neologismi indispensabili per dire quello che si vuol dire, perché nonostante milioni di parole, le cose e le situazioni sono sempre di più, così numerose e diverse che la parola giusta non si trova mai. E se anche la parola c’è conferma il pregiudizio, più che mostrare l’unicità di ciò che descrive. E così, per esempio, nel pasticciaccio brutto de via Merulana compare “cinobalànico”, un neologismo composito ottenuto mettendo insieme cino-“cane” e balanico-che riguarda il “glande”, che insomma significa “a cazzo di cane”, e che descrive la furia e l’eccitazione della stampa e dell’opinione pubblica nel condannare qualcuno senza prove prima del processo:

«acquistando corso legale, per tal modo, una pseudo-giustizia, una pseudo-severità, o la pseudo-abilitazione a’ dittaggi: della quale appaiono essere contrassegni manifesti e l’arroganza della sconsiderata istruttoria, e l’orgasmo cinobalànico dell’antecipato giudizio».

Ma neanche i neologismi bastano, c’è sempre qualcosa da aggiungere e specificare, e per questo i testi raccolti nell’Adalgisa sfociano in dettagliatissime note a piè pagina su ogni cosa: i fiumi lombardi, i dadi Maggi, la moda dei parquets a Milano e l’origine della piega nei pantaloni maschili. Il risultato è spezzare ancora di più la lettura e la comprensione del testo: la tensione verso l’esattezza assoluta allarga il vocabolario, complica la sintassi e sabota la fluidità del racconto fino a rendere la lingua difficile, contorta, per molti fino all’illeggibilità (ma quando voleva, Gadda scriveva in modo chiarissimo, come dimostrano le sue Norme per la redazione di un testo radiofonico, il manuale che scrisse negli anni Cinquanta quando si trasferì a Roma per lavorare nei servizi culturali del Terzo Programma della Rai).

– Leggi anche: Cinque parole di Gadda, spiegate

E se neppure la sintassi più complessa, il vocabolario più ampio e i neologismi più fantasiosi sono sufficienti a chi scrive per rendere conto del mondo, ci sono sempre le similitudini, come quando Gadda sempre nell’Adalgisa si trova a dover nominare quei batuffoli di polvere senza nome che a volte appaiono sotto i letti, e li reinventa paragonandoli a «batuffoli di papero giovinetto». Ma nessuna lingua può avere ragione della disperante e brulicante infinità del reale, in cui inizio e fine non sono semplicemente possibili. La ricerca della precisione assoluta sconfina nell’indeterminatezza. Il tentativo di infilzare ogni cosa a una parola come fosse una farfalla finisce per aggiungere altre cose – altre parole – all’ingestibile proliferazione del mondo. Ed è questo che distingue la bravura di Gadda dall’esibizione virtuosistica di uno scrittore affettato: quella lingua era l’unica possibile per esprimere la sua percezione affastellata, comica e tragica, del mondo.

In quella miniera di aneddoti che è Il gran lombardo, il ritratto di Gadda di Giulio Cattaneo, si trova un indizio della sua irrefrenabile foga elencatoria: «Si infervorava anche enumerando i doni di nozze: “Hanno avuto in regalo un frigidaire pieno di salami, di tacchini…” E poi, in crescendo: “Un frigidaire pieno di capretti…» Per concludere: “Sembra che ci possano stare interi vitelli…”». Forse Gadda fu solo vittima di una irresistibile nevrosi a esagerare, a voler dire tutto in modo esatto e vero, e a immaginare tutto quanto senza tralasciare nulla, perché niente sfuggisse alla rete del linguaggio. Il suo è il famoso paradosso della mappa 1:1 dell’impero disegnata dai cartografi immaginati da Borges.

Proust e Gadda in modi diversi sfondano la gabbia tipografica, i margini della pagina e, per estensione, quelli del romanzo come genere conchiuso in grado di accogliere in sé ogni linguaggio, narrazione e sapere. È qui che la pretesa della letteratura, e dell’arte, di dire tutta la verità si rivela impossibile: la verità, per quanto magistralmente detta, musicata o dipinta, non può salvare niente dal gorgo, e l’atto di nominare ed enumerare cose e ricordi non è un argine alla morte e alla disgregazione. Tutto muore, anche se viene detto. Eppure, e non so come possa essere possibile, nel turbamento delle signore della Milano-bene davanti ai parquettisti della «“Confidenza”, Via Andegari n.42 o Via Pattari 43, piano tale, telefono tanto» riconosco ancora qualcosa di erotico, ironico e vivo, anche se sono passati cent’anni.

«Arrivavano discreti, nelle ore discrete: carichi del loro arsenale a bandoliera. Avevano insomma tutto il necessario, salvo lo spazzolone, e compreso però un paio di pantaloni ad hoc: con ginocchi rinforzati, e con via il 70 % dei bottoni davanti. Questi pantaloni, intendiamoci, non erano i loro pantani abituali: checché!… erano un vero e proprio “ferro del mestiere”. Sicché, appena entrati, la prima cosa era mutarsi d’abito, o piú propriamente di pantaloni, in loco: cioè in un cantone di cucina, non forse il piú buio. (Cosí come usa il muratore in baracca, a lato il mestier suo, ch’è il guazzo e il cucchiarare della fabbrica). Mentreché le donne di casa, lasciate le padelle, si ritraevano al guardaroba occupandosi in diverse attenzioni: preda, comunque, di quell’impercettibile e vaghissimo disagio, a non opinare orgasmo, che tanto soavemente inerisce, in circostanze simili, alla delicata sensitività dell’anima femminile».

– Leggi anche: Come leggere “Alla ricerca del tempo perduto”