Quando Venezia cominciò a spopolarsi

Tutto cominciò molto prima dello sviluppo del turismo di massa attuale, racconta il nuovo The Passenger, dedicato alla città

Qualche mese fa in una libreria di Venezia è stato installato un contatore elettronico che mostra il numero aggiornato dei posti letto per i turisti disponibili in città storica: si è aggiunto a un contatore analogo, il contaveneziani, che dal 2008 tiene traccia del numero di abitanti del centro storico per misurarne lo spopolamento. Il confronto tra i due numeri, molto simili, mostra lo squilibrio tra l’eccessiva presenza di turisti e la progressiva diminuzione di residenti.

Il problema è noto da anni e non è affatto recente, sebbene sia ulteriormente peggiorato con la diffusione degli affitti brevi. Nell’ultimo numero della rivista-libro The Passenger, dedicato a Venezia, Clara Zanardi, autrice del saggio La bonifica umana. Venezia dall’esodo al turismo e cofondatrice della casa editrice veneziana Wetlands, spiega che l’esodo dei veneziani dalla laguna alla terraferma iniziò nel Dopoguerra e fu dovuto, prima che al turismo, a volontà politiche ed economiche. Pubblichiamo un estratto del suo articolo.

***

Decisi affondi di pala nell’acqua: a poppa di una batela, il signor Furlan voga con vigore. Sua moglie e i quattro figli, seduti poco più avanti, si guardano intorno e chiacchierano con aria soddisfatta. Si direbbe una gita estiva, se non fosse che a prua sono accatastate le masserizie di una casa modesta, sovrastate da un materasso a strisce. In sottofondo, una voce suadente racconta il trasloco della famiglia Furlan, che lascia senza rimpianti il vecchio alloggio in una città d’acqua sempre più prigioniera della sua bellezza. La nuova casa non è lontana, giusto oltre un «ardito cavalcavia», al Villaggio San Marco, sulla terraferma verso Mestre, tra quattrocento altri appartamenti moderni, in un ambiente finalmente sano e arioso. Un istante dopo, i Furlan spariscono in un pertugio tra muri immacolati, come deglutiti dai nuovi condomini di edilizia popolare.

È il 1954 e siamo tra i fotogrammi di Quattro passi per Venezia, un breve documentario prodotto da Francesco De Feo per conto della presidenza del Consiglio con l’intento di mostrare il progresso dei nuovi quartieri popolari che vanno sorgendo nella terraferma lagunare. È infatti qui – e non in una Venezia ormai «da mettere sotto vetro», imbalsamata nella sua splendida monumentalità che si rivela un «intenso fervore di vita» e pare aprirsi per la popolazione un futuro radioso, fatto di abbondanza e prosperità, infrastrutture e servizi, case confortevoli e grandi abbuffate. Il dopoguerra italiano, con le sue miserie, non è mai sembrato tanto lontano.

Visto con gli occhi di oggi, il filmato ha però un effetto straniante, forse perché le immagini contrastano in modo stridente con l’ottimismo progressista della voce narrante. Le riprese del cavalcavia in costruzione hanno infatti qualcosa di inquietante: aguzzi speroni di ferro e cemento su una distesa pietrosa e sullo sfondo le ciminiere fumanti di Porto Marghera. Gli scampoli d’acqua su cui scivola silenziosa la batela dei Furlan sembrano fuori posto in mezzo a tanto grigiore. Quando finalmente la famiglia approda al nuovo quartiere, gli edifici sono addossati l’uno all’altro tra i piloni dell’elettricità: freddi, geometrici, ognuno con il suo terrazzino modulare e gli scuri ancora sigillati. I bambini esplorano allegramente i dintorni, ma la strada è deserta e, come in un quadro di De Chirico, non c’è anima viva. (…)

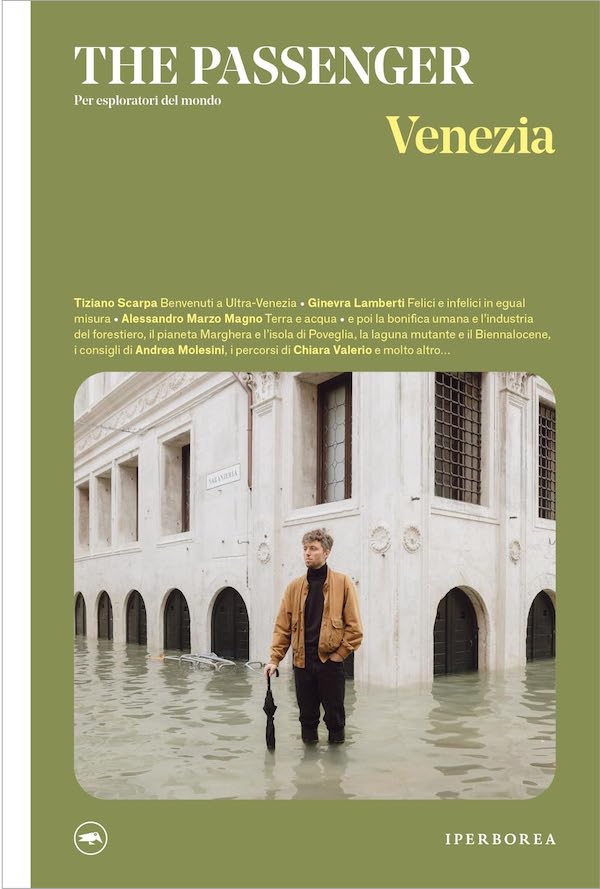

Campo de l’Arsenal, a Venezia, nel sestiere di Castello (The Passenger, Matteo de Mayda)

Nel corso del Novecento, questo stesso salto è stato compiuto da decine di migliaia di famiglie veneziane. Alcune, come i Furlan, animate dalla speranza di una migliore qualità di vita in una terra in pieno sviluppo; altre, invece, con più di una lacrima e la profonda inquietudine di un tuffo nell’ignoto, al di fuori del proprio ambiente e della propria comunità. Persona dopo persona, goccia a goccia, la città d’acqua ha perso così oltre i due terzi della sua popolazione, circa 125mila abitanti, in uno stillicidio impietoso che perdura tutt’oggi al ritmo di quasi mille abitanti all’anno. Un fenomeno di intensità e proporzioni drammatiche, che più di ogni altro ha plasmato la Venezia contemporanea e che in Laguna ha assunto il nome un po’ sinistro di «esodo».

Eppure, il vuoto lasciato da questo abbandono non sembra aver prodotto un’eco così forte. Proviamo a immaginare cosa sarebbe accaduto se in città fossero crollate, nello stesso lasso di tempo, decine di migliaia di edifici storici: lo scalpore avrebbe fatto tremare le vene e i polsi dell’opinione pubblica mondiale. Se a sparire fossero state le pietre pregne di storia, anziché le persone con le loro storie, non si sarebbe parlato d’altro. Cos’è allora per noi una città – qualsiasi città? Le sue pietre o i suoi abitanti, o quale combinazione dei due? E se una città perde la sua comunità vivente, pur mantenendo intatti muri e calli, rimane se stessa o si trasforma in altro? (…)

Per rispondere a queste domande, bisogna provare a immaginare cos’era Venezia negli anni Cinquanta. Drammaticamente sovraffollata, essendo un’isola circondata dalle acque lagunari, non aveva la possibilità di espandersi per offrire un alloggio decente a una popolazione sempre più numerosa. I proprietari degli immobili avevano quindi il coltello dalla parte del manico: potevano ottenere rendite spropositate anche da squallide stamberghe, che venivano frazionate dai poveri inquilini in una cascata di subaffitti. Nel 1952 addirittura tre veneziani su cinque alloggiavano in abitazioni misere e cinquantamila persone (l’equivalente della popolazione attuale) vivevano in baracche, tuguri malsani e case pericolanti.

Si trattava di una vera e propria emergenza, che avrebbe dovuto essere al centro dell’agenda politica. Ma la risposta delle classi dirigenti andò in direzione contraria a quella che potrebbe sembrare logica: anziché risanare le case della città storica per sistemare in modo più dignitoso i suoi abitanti, si optò per incentivare lo sfollamento di una fetta della popolazione verso i quartieri appena edificati in terraferma. Era un bingo: da un lato, i grandi investitori, che si erano impossessati per pochi spiccioli di vasti terreni e li avevano urbanizzati, ottenevano enormi profitti nella città di terra; dall’altro, si liberavano nella città d’acqua spazi che potevano essere restaurati e riconvertiti a nuove funzioni, certamente più remunerative dell’affitto popolare. (…)

Una casa pubblica chiusa; sul foglio di carta attaccato sul cancello è scritto: «Sono un senzatetto sto cercando una casa 23/05/2023» (The Passenger, Matteo de Mayda)

Il picco del fenomeno si è avuto nel dopoguerra, tra il 1951 e il 1968. In questo breve lasso di tempo, infatti, la città d’acqua ha perso la sua primazia demografica a favore della terraferma, che è passata dall’ospitare il 31 per cento della popolazione al 55 per cento. A trasferirsi sono state ben 84mila persone, al ritmo di circa cinquemila all’anno: cifre troppo sbalorditive per essere attribuite al caso. Infatti, ad andarsene non è stato chiunque, ma una precisa fetta della popolazione veneziana, in larga maggioranza giovani sotto i 45 anni e famiglie con figli piccoli, spesso in occasione del matrimonio. I padri erano generalmente lavoratori dipendenti, in particolare operai e impiegati nei servizi; non se ne andavano però perché assunti dalle industrie della terraferma – che preferivano la più docile manodopera proveniente dalle campagne –, ma perlopiù continuavano a essere occupati in città storica, dando origine a un fenomeno del tutto nuovo: il pendolarismo. Nel 1964, le persone che ogni giorno arrivavano a Venezia per lavorare erano già quasi 17mila.

Inoltre – altro dato controintuitivo – non sono stati i più poveri a essere espulsi in questa fase, ma le classi medie di cui oggi si rimpiange così amaramente la mancanza: chi aveva una certa disponibilità economica e viveva in affitto a Venezia ha scelto infatti di trasferirsi, alla ricerca di alloggi più confortevoli, ampi e moderni di quelli che la città insulare poteva offrire, anche a costo di pagare un canone più alto. L’esodo, quindi, non era legato all’eliminazione delle condizioni abitative più critiche, come si potrebbe pensare, tanto che i piani terra su cui si abbatterà impietosa l’alluvione del 1966 rimanevano sovraffollati dal sottoproletariato urbano. Piuttosto, si allontanava il ceto medio dalle abitazioni che si voleva risanare e convertire ad altri usi o destinare a fasce di utenza più danarose, abbandonando invece nel disagio totale la popolazione più povera. (…)

Di fronte a questo drammatico spopolamento, la politica, a tutti i livelli, si è limitata a riversare sulla Laguna una pioggia di soldi pubblici nelle cosiddette «leggi speciali», finalizzate a un’astratta e generica salvaguardia della città storica. Soldi non spesi, o spesi male, o spesi a favore delle categorie più forti, che non solo non hanno arrestato l’esodo, ma ne hanno addirittura alimentato la spinta nel corso degli anni Settanta e Ottanta. Una volta sfrattato chi ci abitava, le case sono state infatti restaurate grazie ai contributi pubblici e rimesse sul mercato a un prezzo ben più alto che in passato, dando il colpo di grazia alle classi più povere che ancora resistevano aggrappate ai subaffitti nei quartieri popolari: sarà ora il loro turno di spostarsi verso la terraferma. A una espulsione da «mancato restauro» ne seguiva così una da «eccessivo restauro», che approfondiva, anziché correggere, le distorsioni e le ferite causate dall’esodo nella struttura demografica e sociale della città insulare.

– Leggi anche: Altri estratti dai numeri di The Passenger