Un modo diverso di dare le notizie

«In Italia però la resistenza verso un adeguamento delle parole alla realtà è fortissima, per varie ragioni che riguardano più il giornalismo professionista che la sensibilità di chi i giornali li legge, che invece è alta, almeno secondo la mia esperienza. Attraverso una rassegna domenicale su Instagram che evidenziava il sessismo e altre discriminazioni nelle parole scelte per dare le notizie, per cinquanta settimane ho cercato di promuovere una maggiore sensibilità di sguardo in chi le notizie le leggeva»

Una delle prime cose che ha fatto Giorgia Meloni quando si è insediata come presidente del Consiglio ha riguardato il linguaggio: ha chiesto che la sua carica venisse declinata nella forma maschile. Poiché anche nel più scadente dei vocabolari il femminile del presidente è la presidente, quella richiesta è suonata come una presa di posizione esplicitamente polemica verso chi faceva da anni un lavoro di promozione dell’utilizzo del linguaggio di genere. Il gesto di Meloni però ha finito per diventare la migliore smentita a chi, per criticare il linguaggio inclusivo, ha sempre sostenuto che il modo in cui chiamiamo le cose fosse irrilevante rispetto alle cose stesse, o meglio, che non fossero quelle le battaglie importanti. Con la sua nota di protocollo, Giorgia Meloni ha dimostrato che le parole che usiamo per definire la realtà sono invece talmente importanti che, quando riguardano noi, diventano la prima cosa di cui ci interessiamo.

Al netto della sua scelta, mi sono chiesta cosa avrebbero fatto i giornali, posti così violentemente davanti alla richiesta di ignorare la grammatica per sposare l’ideologia del maschile onnicomprensivo. In Francia e Germania i giornali d’informazione non si pongono più il problema da anni: le cariche istituzionali si declinano secondo il genere e a nessuno che le ricoprisse verrebbe mai in mente di chiedere diversamente. Merkel è stata die Kanzlerin per tutto il suo mandato, e le donne delle squadre di governo francese sono pacificamente chiamate madame la Ministre, e chi ricopre una carica istituzionale mai si sognerebbe di chiedere diversamente.

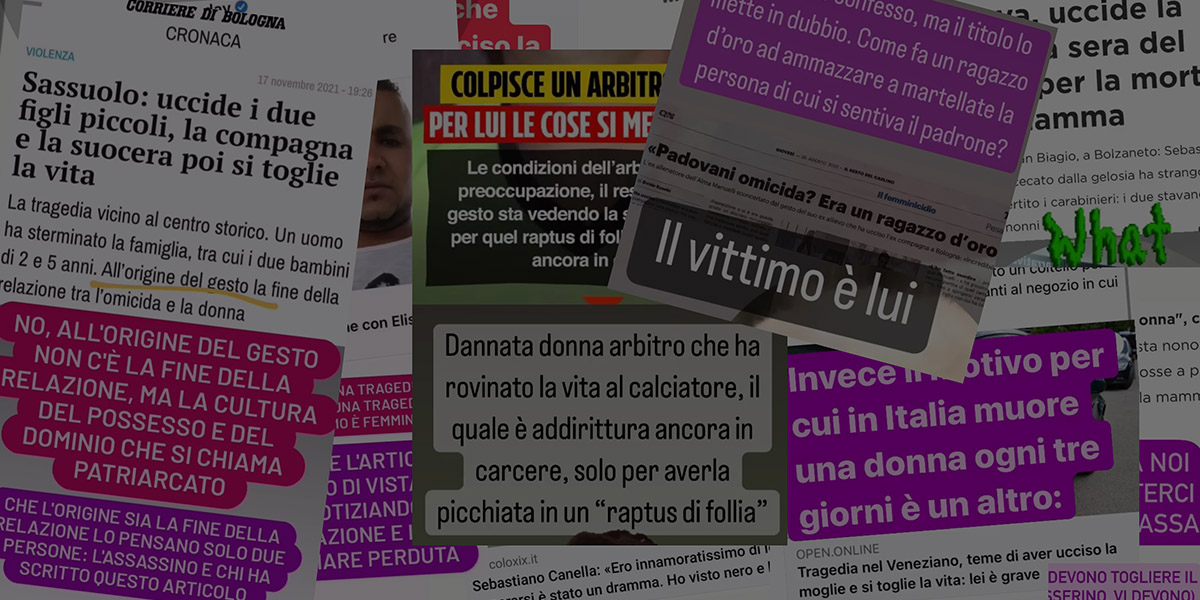

In Italia però la resistenza verso un adeguamento delle parole alla realtà è fortissima, per varie ragioni che riguardano più il giornalismo professionista che la sensibilità di chi i giornali li legge, che invece è alta, almeno secondo la mia esperienza. Attraverso una rassegna domenicale su Instagram che evidenziava il sessismo e altre discriminazioni nelle parole scelte per dare le notizie, per cinquanta settimane ho cercato di promuovere una maggiore sensibilità di sguardo in chi le notizie le leggeva. La risposta di chi seguiva il mio profilo è stata molto forte: benché rudimentale, il percorso di osservazione di circa un anno fatto sui titoli e i contenuti di un gran numero di testate ha avuto come conseguenza un aumento della consapevolezza della quantità di sessismo involontario di cui il linguaggio dell’informazione italiana è intriso.

Parallelamente a quel lavoro militante, sono stata anche consulente, con uno scopo analogo, dentro uno dei maggiori quotidiani, però in quel caso il mio lavoro, che aveva come destinatari i giornalisti e le giornaliste, non solo non ha avuto lo stesso successo, ma ha sollevato una resistenza tale da rendere di fatto controproducente la mia stessa funzione. L’episodio che mi ha fatto comprendere l’inutilità dei tentativi di riformare da dentro i giornali il linguaggio discriminatorio è stata la reazione di completa chiusura dell’intera redazione alla proposta di introduzione di uno schema nel dare le notizie dei femminicidi. Lo schema, poi divenuto pubblico come vademecum, chiedeva il minimo sindacale nella responsabilità delle parole.

In Italia è uso comune nei giornali, con pochissime eccezioni, assumere il punto di vista dell’assassino e proporre come spiegazione del delitto quella che ne dà lui, che di solito racconta il proprio gesto non come una decisione autonoma, ma come reazione a qualcosa di provocatorio fatto dalla vittima, cosa che non avviene per nessun altro reato. Nessun giornale intervista il ladro per chiedergli perché ha svaligiato una casa. In caso di morte di una donna per mano del partner invece i titoli sono questi: «La uccide con trentasei coltellate, lei aveva un altro», «La strangola davanti ai figli, lei voleva lasciarlo».

Analogo è il collegamento giustificativo tra l’omicidio e qualche patologia o situazione di degrado sociale, in cui l’assassino diventa tale agli occhi del lettore perché ubriaco, depresso, indebitato o disoccupato. A corollario di questo quadro giustificativo, dove chi legge viene spinto a empatizzare con il colpevole mentre la vittima viene spersonalizzata o infantilizzata con l’uso del solo nome proprio, c’è l’abitudine di intervistare amici e parenti dell’omicida, che risulta così quasi sempre una persona tranquilla da cui nessuno si aspettava il gesto efferato.

Il peggiore dei titoli su un femminicidio è però quello che mette in relazione amore e morte, chiamando in causa un annebbiamento da gelosia, un raptus o una follia amorosa che conferma in chi legge l’associazione automatica tra sentimento e possesso.

La richiesta di prendere in considerazione il vademecum che metteva in luce queste posizioni non suscitò una resistenza ideologica, – sono sicura che la maggior parte dei giornalisti e delle giornaliste sarebbe stata in teoria d’accordo con le indicazioni che conteneva – ma ne scatenò una professionale: essere criticati per il linguaggio usato fino a quel momento ha dato vita a una difesa corporativa che ha spinto il comitato di redazione di quella testata a emettere una nota in cui si chiedeva al direttore a che titolo una non giornalista potesse intervenire sul linguaggio dei giornalisti, a meno che non fosse stata istituita la carica di vicedirettore (sic) alla semantica. Il merito – il linguaggio e la discriminazione – in quella circostanza non sembrò rilevante a nessuno, anche se riguardava la vita e la morte di una donna ogni tre giorni in Italia. Era molto più importante non dover fare i conti col fatto che esiste una responsabilità dei professionisti e delle professioniste nell’uso delle parole, in assenza della quale i fatti stessi risultano distorti nella loro percezione.

Questo rifiuto di assunzione di responsabilità peggiora le notizie, perché nasconde a chi legge aspetti che aiuterebbero a capirle come fenomeno e non come casi isolati. Continuare a scrivere raptus, gelosia, disoccupato, drogato, depresso o brava persona occulta l’esistenza di una cultura che giustifica violenza, controllo e possesso in nome dell’amore, e rende più difficile l’evoluzione culturale verso un modo diverso di intendere i rapporti. E forse anche la professione giornalistica.

(Michela Murgia ha scritto questo articolo per il numero di settembre – dedicato a giornali e giornalismo – di Cose spiegate bene, la rivista del Post)