La sera in cui nacque l’hip hop

Secondo molti fu l’11 agosto del 1973, quando il dj del Bronx Kool Herc organizzò una festa in cui usò i giradischi come non aveva mai fatto nessuno

Individuare una data precisa in cui nacque un movimento culturale e sociale importante e longevo come l’hip hop porta inevitabilmente a forzature e a dimenticanze, ma in molti ritengono che, volendo scegliere uno tra i diversi momenti fondativi del genere musicale, per forza questo debba essere la sera di sabato 11 agosto del 1973. Quel giorno infatti Clive Campbell, un dj nato in Giamaica che si faceva chiamare Kool Herc, organizzò quella che molti considerano ancora oggi la prima festa hip hop della storia.

Non a caso Charles Schumer, uno dei più importanti senatori Democratici, nel 2021 ottenne l’approvazione al Congresso di un disegno di legge che fece dell’11 agosto l’Hip Hop Celebration Day, una giornata dedicata all’hip hop come genere musicale e come movimento culturale.

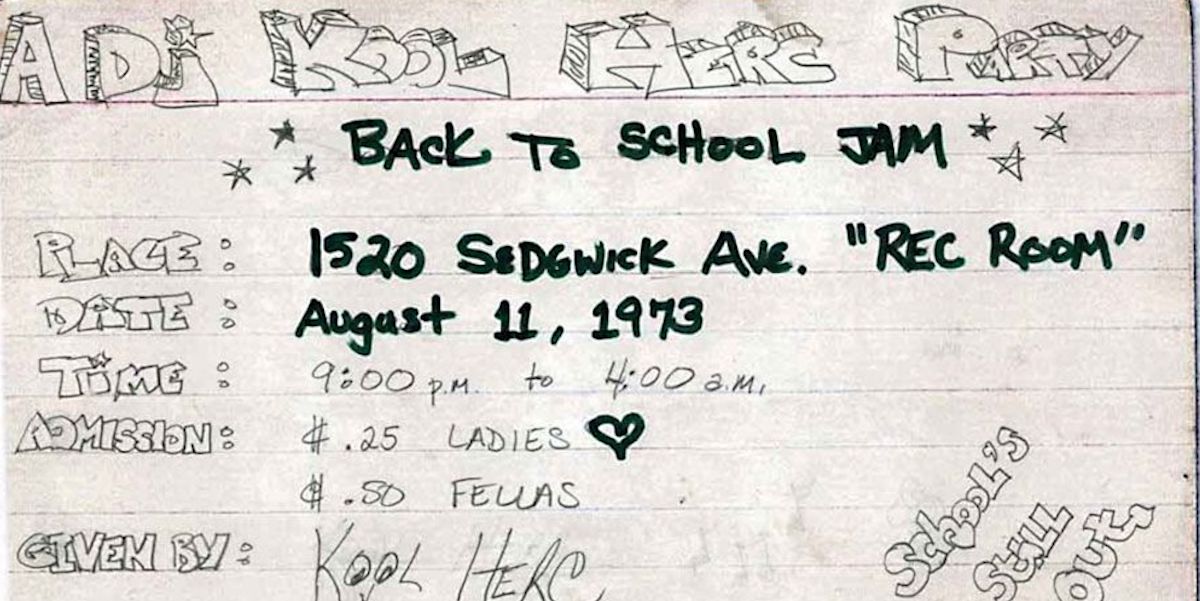

La festa, chiamata “Back To School Jam”, si svolse nella sala comune del palazzo in cui viveva, al 1520 di Sedgwick Avenue, nel Bronx, un distretto di New York a nord di Manhattan, abitato principalmente da afroamericani (oggi anche da ispanici). Ai tempi l’hip hop come genere era ancora poco sviluppato: non esistevano pezzi cantati, e i suoi interpreti erano soprattutto dj appassionati di funk e soul che provavano a sperimentare i modi migliori per far ballare la gente.

Kool Herc (pseudonimo tratto dalla marca di sigarette Kool e da “Hercules”, il soprannome con cui era conosciuto nel suo quartiere) organizzò la festa con l’aiuto di sua sorella Cindy, graffitista conosciuta con lo pseudonimo PEP–1. Cindy preparò i volantini (degli inviti scritti a mano su fogli a righe) e stabilì i prezzi per l’ingresso: 25 centesimi per le ragazze e 50 centesimi per i ragazzi. Alla festa presero parte poche centinaia di persone, 300 al massimo. Tutte, però, rimasero stupite dalla particolare tecnica adottata da Kool Herc, ribattezzata “merry-go-round”, e che è alla base dell’invenzione dell’hip hop.

La sua esigenza era quella di far ballare la gente senza quelle pause che inevitabilmente si creavano quando finiva una canzone e il dj doveva togliere il disco dal piatto del giradischi per metterne un altro, perdendo poi ulteriore tempo per posizionare la puntina in corrispondenza dell’inizio del solco della nuova canzone desiderata. Quello che voleva fare, insomma, era unire più pezzi di canzoni in modo da creare un flusso di musica ininterrotto.

Per riuscirci, ebbe l’intuizione di usare due giradischi attaccati allo stesso mixer, e di far suonare su ciascuno lo stesso vinile. La musica di riferimento era il funk, la disco e il soul, generi tipicamente afroamericani in cui svolge una parte fondamentale la sezione ritmica, basso e batteria. Herc sceglieva nelle canzoni quelle parti in cui si sentiva per l’appunto solo la parte ritmica, perché aveva osservato che era quella su cui le persone ballavano con più trasporto. Poi, con i comandi del mixer, mandava alle casse il segnale prima di un disco, poi dell’altro, riportando indietro ogni volta con la mano quello che non si sentiva, in modo da ripetere la parte strumentale che quindi suonava in circolo creando di fatto una nuova canzone.

Con la sua intuizione, Kool Herc fu tra i dj che per primi iniziarono a concepire i giradischi come strumenti musicali, con i quali si poteva non solo riprodurre musica così com’era, ma crearne di nuova. Nella sua festa di cinquant’anni fa e nelle altre che organizzò e in cui perfezionò la sua tecnica, Herc fu tra le persone che inventarono i “break”, cioè i brevi segmenti di batteria e basso che, estrapolati, campionati e ripetuti, avrebbero rappresentato un elemento centrale dell’hip hop, gli stessi da cui prende nome la breakdance.

Non era comunque un’operazione semplice, perché per far sì che il disco ripartisse sempre nel punto giusto Kool Herc spostava il braccio del giradischi, l’asta che sorregge la testina con la puntina. Era un guaio: se non si era precisi si rischiava di far ricominciare il brano nel punto sbagliato, svelando il trucco e creando fastidiosi inciampi nella musica. Per quanto fosse bravo Kool Herc, il merry-go-round (“la giostra”) era un metodo molto artigianale e gli errori erano frequenti. Sarebbero stati altri dj, poco dopo, a trovare nuove tecniche per rendere tutto più efficiente.

– Leggi anche: È passato il momento dell’hip hop?

Ripetendo in loop quei pochi secondi di solo ritmo e niente parole, Herc creò uno spazio perché qualcuno parlasse e cantasse sopra la nuova musica che si suonava alle feste; o meglio, perché facesse una cosa a metà, con parole veloci in rima. A Herc sembrò naturale perché durante gli anni in Giamaica era entrato in contatto con il cosiddetto “toasting”, uno stile vocale usato nella musica reggae che consiste nel parlare o cantare sopra una parte di brano musicale chiamata “riddim” o “beat”.

A sfruttare questa intuizione fu, tra gli altri, Coke La Rock, considerato da molti come il primo master of ceremonies (cioè MC, rapper) della storia. Nella prima puntata del documentario Netflix Hip-Hop Evolution, La Rock racconta di quando Kool Herc gli chiese di accompagnarlo nelle sue esibizioni parlando con un microfono, per aumentare il coinvolgimento del pubblico e permettergli di concentrarsi soltanto sui piatti. Successivamente La Rock coinvolse gli amici Clark Kent e Timmy Tim, che assieme a Kool Herc formarono gli Herculords. Con il passare del tempo, le loro esibizioni crearono uno stile: La Rock, Kent e Tim iniziarono a parlare sui break funk, disco e soul suonati da Kool Herc, definendo le basi di ciò che oggi definiamo rap.

Nonostante la mitologia che venne costruita attorno a Kool Herc e alla festa dell’11 agosto del 1973, ci sono diverse teorie su chi sia stato l’effettivo “inventore” dell’hip hop, un riconoscimento assai conteso tra chi animò quegli anni di grande fermento creativo negli Stati Uniti. Com’è normale che sia: a contribuire alla nascita di un genere musicale sono, quasi sempre, più persone, alcune delle quali passano alla storia e altre vengono dimenticate.

Ad esempio, diverse persone attribuiscono la paternità del genere a Grandmaster Flash, pseudonimo di Joseph Saddler, un dj nato a Bridgetown, nelle Barbados, e come Kool Herc cresciuto nel distretto del Bronx. Saddler era un esperto di elettronica e un gran smanettone, e sviluppò una sua tecnica simile a quella impiegata da Kool Herc, ma molto più affidabile. Come raccontò al New York Times in un’intervista di qualche anno fa, dopo anni di prove e allenamenti, e dopo aver apportato personalmente delle modifiche al mixer che univa i suoi due giradischi, perfezionò una tecnica che consentiva di prendere un pezzo di canzone che durava 10 secondi e farlo durare anche 10 minuti, «senza che si potesse capire quando iniziava e quando finiva».

Saddler ribattezzò questa tecnica “Quick Mix”: faceva iniziare un ritmo su un giradischi, lo lasciava suonare per quattro battute e passava a un’altra copia dello stesso disco su un secondo giradischi. Grazie alle sue conoscenze tecniche, il sistema con cui trovava il punto giusto sul secondo vinile – il cosiddetto “cue point” – era molto più preciso. Per trovarlo, Saddler lasciava ferma l’astina e spostava il disco con la mano, facilitandosi il lavoro con un segno disegnato a pastello nel punto esatto in cui cominciava il break. Così facendo aveva la possibilità di passare da un disco all’altro e di realizzare una transizione praticamente perfetta, creando dei loop infiniti dello stesso pezzo. Saddler disse che questa intuizione rappresentò «la nascita del rap».

– Leggi anche: Grandmaster Flash, che inventò l’hip hop

Grandmaster Flash viene considerato da molte persone il padre dell’hip hop anche per via di un aneddoto curioso: a suo dire, il termine nacque quando Cowboy, uno dei suoi MC, iniziò a dire “hip, hop, hip, hop” per prendere in giro un amico nell’esercito e la tipica cadenza delle marce militari. Inoltre, mandando occasionalmente alle casse non solo il suono dei vinili in riproduzione, ma anche quelli che girava all’indietro fino al punto contrassegnato, Grandmaster Flash contribuì a diffondere l’impiego dello scratch, tecnica che secondo molti fu originariamente inventata da Theodore Livingston, un altro importante dj di New York, conosciuto col nome di Grand Wizard Theodore. La tecnica consisteva nel muovere il disco avanti e indietro creando, al contatto della puntina con il solco, un effetto sonoro che poteva entrare in contrasto o accompagnare l’andamento melodico e ritmico della musica che girava sull’altro piatto. Alla figura di Grandmaster Flash è stata dedicata anche una serie tv prodotta da Netflix, The Get Down.

Un altro evento che segnò i primi anni della storia dell’hip hop fu il blackout di New York, o almeno così vuole la leggenda. Nella notte tra il 13 e il 14 luglio del 1977 quasi tutta la città rimase senza elettricità e, tra le migliaia di persone che saccheggiarono negozi e centri commerciali, ci fu anche qualche dj che si intrufolò nei negozi di elettronica per rubare mixer, giradischi, casse, cuffie, microfoni e tutte le attrezzature di cui c’era bisogno per fare la musica che volevano fare, ma che non potevano permettersi.

Il dj Grandmaster Caz, un’altra delle persone solitamente citate quando si parla di nascita dell’hip hop, ha raccontato che «erano evidenti le differenze tra prima e dopo il blackout». Prima di quel giorno, a New York c’erano probabilmente quattro o cinque veri gruppi di dj: dal giorno successivo cominciarono a nascerne di nuovi, perché quelli che fino a quel momento avevano passato le serate a osservare i pochi che possedevano l’attrezzatura ora avevano la propria. A prescindere dall’enfasi con cui questa storia viene raccontata, della presunta “portata storica” del blackout conosciamo pochissimo: non si hanno notizie certe di grandi nomi dell’hip hop che si siano procurati la propria prima attrezzatura quella notte, e la maggior parte delle cose che sappiamo oggi le sappiamo perché raccontate oralmente da chi visse il blackout in prima persona, come appunto Grandmaster Caz.

Ci sono pochissimi dubbi, invece, sul fatto che l’hip hop sia nato nel Bronx. Oltre a Kool Herc, Grandmaster Flash e Grandmaster Caz, crebbe in questo distretto di New York anche Lance Taylor, conosciuto con lo pseudonimo di Afrika Bambaataa. Taylor capeggiava una gang del Bronx che stava provando a placare le divisioni tra i gruppi criminali facendo musica e predicando una sorta di utopia africana, la cosiddetta Zulu Nation: riuscì a cambiare il suono dell’hip hop grazie a un innovativo utilizzo di sintetizzatori e vocoder, e a costruire una comunità attorno al genere.

Grazie a gente come Afrika Bambaataa e i Furious Five (il gruppo fondato da Grandmaster Flash nel 1976), l’hip hop – che stava diventando cantato, e quindi qualcosa di simile a quello che oggi conosciamo come rap – uscì dai confini del Bronx per arrivare prima a Manhattan e pian piano nelle altre grandi città statunitensi, in particolare a Los Angeles. Alcuni produttori e manager lungimiranti capirono che era la musica che avrebbe dato forza e identità a una categoria sociale – la comunità urbana afroamericana – che aspettava da molto tempo un modo proprio di esprimersi e di denunciare la propria condizione. Negli anni Ottanta, con l’avvento di gruppi di enorme successo come i Run DMC e i Public Enemy, diventò chiaro agli addetti ai lavori che quella musica poteva essere venduta a tutti i giovani, e fu così che l’hip hop diventò un fenomeno mainstream.

– Leggi anche: La storia pazzesca di Tupac Shakur

Negli anni Novanta i rapper erano diventati superstar dello show business americano. A lungo la scena rap si portò dietro la violenza del ghetto, basti pensare a Tupac o Notorius B.I.G., entrambi morti ammazzati, oppure al gangsta rap dei N.W.A, che esibendo il proprio stile di vita criminale lo trasformarono in una moda. A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, grazie a persone come Jay Z, Eminem o Dr. Dre, e più avanti a Kanye West, che oltre a essere grandi artisti erano anche imprenditori, il rap si “istituzionalizzò” sempre di più, diventando una delle più grandi e redditizie industrie culturali contemporanee.