Il giocatore di baseball che vinse una partita mentre era fatto di LSD

Nel giugno del 1970 a Dock Ellis dei Pittsburgh Pirates riuscì una cosa già di per sé difficilissima, per giunta in stato di allucinazione

di Pietro Cabrio

«Non ho mai giocato una sola partita senza essere fatto o ubriaco» è una delle prime cose che si sentono dire in No No, il documentario uscito nel 2014 sulla vita di Dock Ellis, famoso giocatore di baseball degli anni Settanta. A dirlo è lo stesso Ellis, che subito dopo ricorda la sua famosa partita giocata il 12 giugno 1970 a San Diego: «Non riuscivo a vedere i battitori, solo da che lato stavano. All’epoca tutti sapevano che mi facevo, ma quello che non sapevano è che ero fatto proprio mentre lanciavo». Quel giorno Ellis, lanciatore dei Pittsburgh Pirates, vinse la partita per la sua squadra senza concedere una sola battuta valida agli avversari mentre era ancora sotto l’effetto dell’LSD, una sostanza psichedelica tra le più potenti in circolazione assunta «due o tre volte» poche ore prima.

All’epoca Ellis era uno dei grandi lanciatori del campionato di baseball nordamericano. L’anno successivo, il 1971, fu anche il migliore della sua carriera: fu selezionato per l’All-Star Game, fece parte della prima formazione titolare composta interamente da afroamericani e latini nella storia della Major League e poi vinse le World Series, ossia le finali del campionato. Con quelle stagioni a Pittsburgh ottenne anche un ingaggio per un anno con la squadra più ricca e famosa del baseball, i New York Yankees.

Era un giocatore stravagante e imprevedibile, ma anche consapevole dell’epoca in cui si trovava. A volte si presentava in campo con i bigodini ancora in testa, veniva descritto sempre un passo avanti alle tendenze del momento e anche per questo era paragonato spesso al pugile Muhammad Alì. In anni ancora molto complicati per la segregazione razziale negli Stati Uniti, ne parlava apertamente «in modo comprensibile e logico», come ha ricordato il regista Ron Howard, che lo guardava giocare da ragazzo e che poi lo coinvolse in alcune sue produzioni.

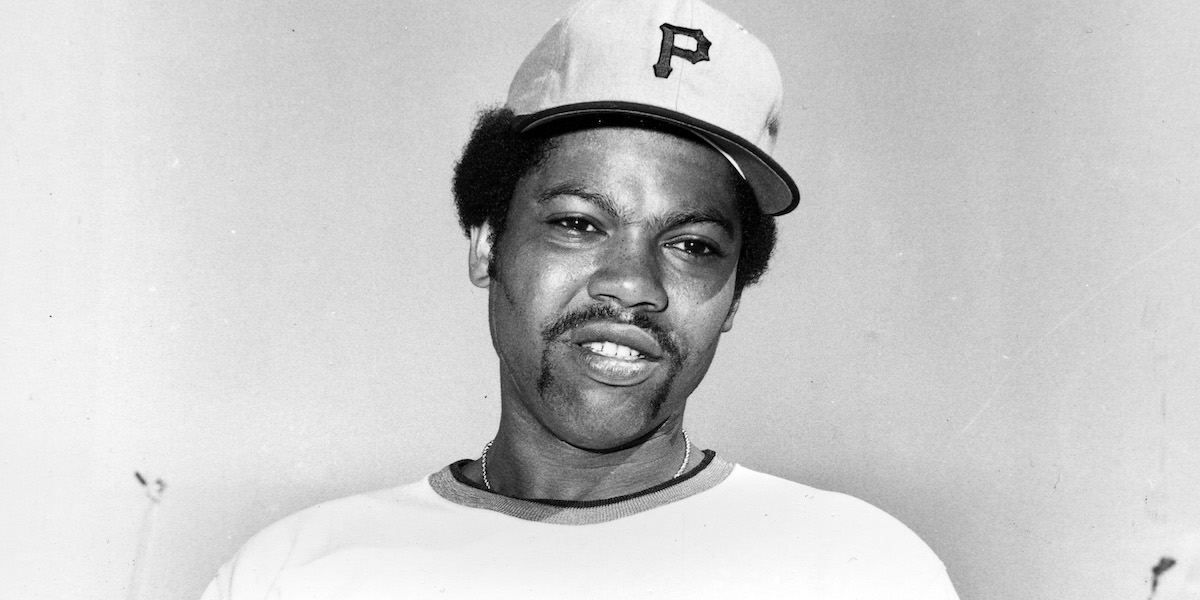

Dock Ellis con gli Yankees nel 1977 (AP Photo/Ray Stubblebine)

Prima di diventare un giocatore di baseball non aveva avuto una vita facile. Aveva sviluppato dipendenze da alcol e droghe già da adolescente, che poi si portò dietro a lungo. Ai tempi delle scuole superiori, tuttavia, fu proprio per punizione che iniziò a giocare a baseball: venne trovato a fumare marijuana nei bagni e per evitare l’espulsione gli fu concessa la possibilità di giocare con la squadra dell’istituto.

Si rivelò particolarmente bravo come lanciatore, e dopo essersi fatto strada nelle leghe minori del baseball nordamericano, a fine anni Sessanta arrivò tra i professionisti. All’epoca i divieti sulle sostanze dopanti non erano così rigidi e le anfetamine circolavano quasi liberamente tra i giocatori, a patto che non venissero scoperte dai dirigenti. Fu con i cosiddetti “greenies” (destroanfetamine) che Ellis iniziò a non poter fare a meno delle sostanze, ma non tanto per restare ai livelli agonistici richiesti dal professionismo, bensì per «convivere con la costante idea del fallimento».

Fu così che si arrivò a quei giorni di giugno del 1970, quando i Pirates volarono in California per giocare una serie di partite di campionato contro i San Diego Padres. Ellis, che era originario di Los Angeles, ottenne dei permessi dalla sua squadra per andare a trovare amici e familiari in zona. Ma iniziò ad assumere LSD già in viaggio, per arrivare a Los Angeles già in “trip” e poi finì a casa di amici, dove continuò ad assumere LSD sniffandola, in modo che avesse effetti ancora più marcati (normalmente si prende mettendosi in bocca piccoli cartoncini intrisi di sostanza). Lì perse la concezione del tempo e, pensando che fosse ancora giovedì, non si rese conto che in realtà era venerdì e che alle sei del pomeriggio sarebbe dovuto essere in campo: non a Los Angeles, ma a San Diego.

Riuscì ad arrivarci in tempo ma l’LSD era ancora in circolo e lui — «in trip da acido, fatto (high, in inglese) come un pino della Georgia» come disse una volta — sarebbe dovuto essere tra i primi lanciatori in campo per la sua squadra. Una volta arrivato sul monte di lancio eliminò sei battitori avversari, nessuno dei quali riuscì a fare una sola battuta valida. Lo stile di quel no hitter (il termine che si usa nel baseball per quel tipo di prestazioni, difficilissime da realizzare e per questo ancora rare) fu tutt’altro che impeccabile, dato che con alcuni lanci colpì gli avversari sul corpo sfiorando più volte la rissa. Ma Ellis non si accorse di niente, continuò a lanciare senza concedere punti a San Diego, fino a che non fece finire la partita con una vittoria inappellabile per Pittsburgh.

L’unico aiuto in campo gli arrivò dal suo ricevitore, ossia il compagno di squadra che da dietro il battitore avversario suggerisce quali tipi di lanci effettuare, per poi appunto riceverli: per fargli vedere, o almeno intravedere, i segnali di lancio fatti con le mani, si ricoprì le dita di nastro adesivo riflettente. Al termine della partita, tra le tante celebrazioni per la prestazione storica, anche il fotografo dei Pirates andò da Ellis per complimentarsi, ma lui rispose chiedendogli che cosa avesse fatto di così speciale.

La verità su quell’episodio rimase confinata all’interno della squadra e iniziò a uscire soltanto negli anni Ottanta per non complicare la fine della sua carriera. Inizialmente la storia fu accolta con scetticismo, provocato anche dal fatto che Ellis sapeva nascondere molto bene i suoi stati di alterazione. Ma poi lui stesso ne parlò apertamente, dicendo fra le altre cose: «La palla a volte era piccola, a volte era grande. Mi concentrai sul guantone del ricevitore e masticai una gomma finché non si trasformò in polvere».

Negli anni quell’episodio è diventato parte della cultura sportiva americana e viene citato spesso ancora oggi. L’attore comico Robin Williams lo ricordò per esempio in uno dei suoi ultimi spettacoli dal vivo, in una gag in cui disse: «Dock Ellis fece un no hitter fatto di LSD. A quelli che l’hanno mai assunta: dite agli altri quanto difficile dev’essere. Se l’assumessi io mi troverei a chiedere scusa a tutti i fili d’erba che calpesto».

Dopo l’esperienza agli Yankees, nella seconda metà degli anni Settanta la carriera di Ellis si avvicinò al termine. Si sposò quattro volte e continuò ad avere problemi con alcol e droghe, ma soltanto dopo un episodio di violenza domestica ai danni della compagna dell’epoca si convinse a disintossicarsi. Divenne poi un consulente in materia di dipendenze e lavorò sia con squadre di baseball che con detenuti, gruppi di sostegno e altre istituzioni del settore. Nel 2007, a 63 anni, gli fu diagnosticata la cirrosi epatica, che unita a problemi cardiaci ne provocò la morte in pochi mesi. Dal 1999 è ricordato nel santuario del baseball di Los Angeles, insieme ad altri grandi giocatori del passato, per «il carattere distintivo del suo gioco e l’impronta che ha lasciato nel panorama sportivo».

– Leggi anche: Drew Robinson è tornato a giocare