L’altissimo QI dei geni è una balla

I punteggi stratosferici nei test sono rari, hanno ampi margini di errore e, in generale, non indicano che uno vincerà il Nobel

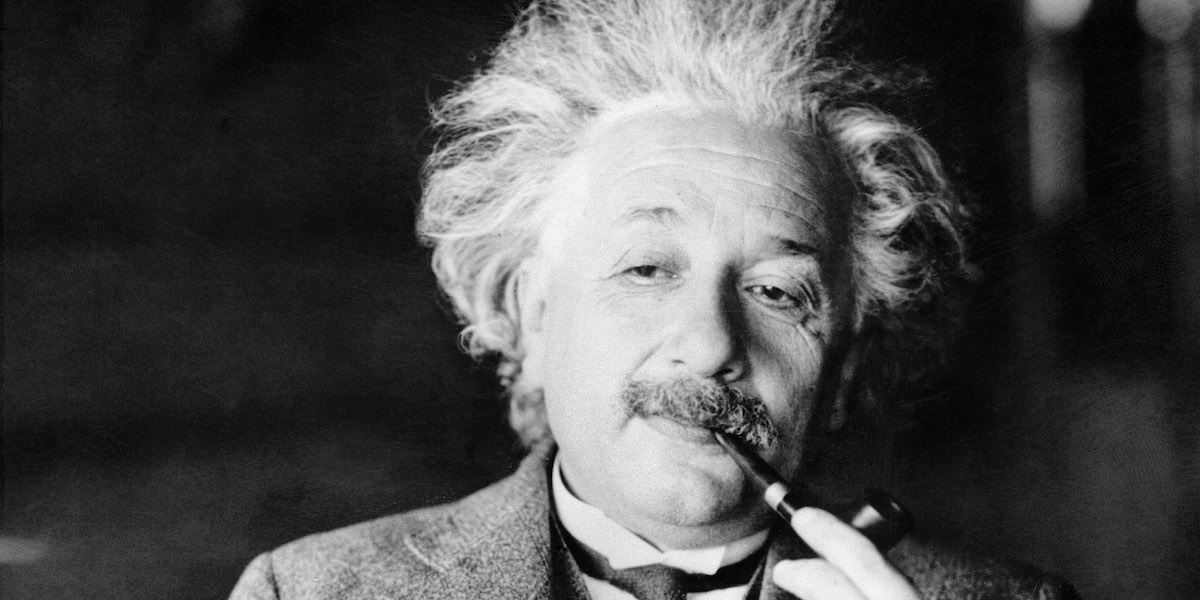

A volte capita di scorrere sui social inserzioni pubblicitarie in cui esperti e aziende di vari settori, per promuovere corsi o applicazioni per allenare la mente, la prendono larghissima e partono dal quoziente intellettivo dei geni del passato. Citano risultati clamorosi ottenuti nei test da scienziati come Leonardo Da Vinci, Isaac Newton e Albert Einstein, al quale viene comunemente associato un punteggio di 160. Il problema è che questi risultati sono inventati: sono stime, perché nessuno di quegli scienziati ha mai svolto un test del QI. E sono stime basate su deduzioni molto fragili, perché non ci sono valide ragioni per credere che i geni abbiano un QI molto alto.

Esistono diversi test del quoziente intellettivo, ma tutti derivano da un tipo di valutazione psicologica ideata all’inizio del Novecento per misurare in modo il più possibile oggettivo le abilità cognitive delle persone in rapporto alla loro età. Nel contesto anglosassone il test è ampiamente utilizzato in ambito scolastico, professionale, medico e scientifico, e deve in larga parte il suo successo alla sua praticità: il fatto che permetta di esprimere in modo sintetico qualcosa di così complesso, sfuggente e poliedrico come l’intelligenza umana.

L’affidabilità del test e in generale l’utilità del quoziente intellettivo come strumento di indagine sono però da anni oggetto di riflessioni e studi che si concentrano sui limiti e sui rischi di misurare l’intelligenza sulla base di un test standardizzato. I limiti sono peraltro noti alla maggior parte degli istituti e dei professionisti che utilizzano regolarmente il test, considerandolo uno strumento utile ma insufficiente, il cui risultato richiede un’interpretazione critica e ben contestualizzata alla luce di altri tipi di valutazione.

Uno dei principali limiti noti del test del quoziente intellettivo è la sua scarsa attendibilità man mano che i punteggi si allontanano da quelli vicini alla mediana della popolazione e presentano un rischio maggiore di essere influenzati da variabili fuorvianti. È la ragione per cui un punteggio molto basso, inferiore a 70, non è un criterio sufficiente di diagnosi di disabilità intellettiva. Come uno superiore a 130 non è necessariamente un indice di genialità: considerazione che rende abbastanza insensato attribuire fantasiosi punteggi stratosferici a grandi scienziati del passato.

– Leggi anche: Ci sono meno geni che in passato?

Le prime versioni del test del QI furono sviluppate in Francia nel 1905 dagli psicologi Alfred Binet e Theodore Simon, con l’obiettivo di individuare precocemente i bambini con difficoltà di apprendimento e che avrebbero avuto bisogno di aiuto durante la formazione scolastica. Fu Lewis Terman, uno psicologo statunitense della Stanford University, a introdurre quel test negli Stati Uniti nel 1916 e ad ampliarne l’utilizzo. Dopo averlo fatto tradurre dal francese all’inglese, lo standardizzò su un certo numero di bambini e realizzò uno dei test più noti e diffusi ancora oggi (in una versione aggiornata), lo Stanford-Binet, convinto che il test potesse servire anche per il motivo opposto a quello immaginato da Binet e Simon: individuare i bambini geniali.

Il test attirò da subito diverse critiche, tra cui quella del giornalista statunitense Walter Lippmann, che sulla rivista New Republic scrisse: «Detesto l’impudenza nell’affermare che in 50 minuti sia possibile giudicare e classificare l’idoneità predestinata di un essere umano nella vita». Nonostante le critiche, il test – che misura le abilità su una scala non assoluta ma relativa, definita dall’età o da altre variabili – ebbe grande successo e continuò a diffondersi. Negli anni Trenta i bambini con un alto QI venivano mandati in classi più impegnative per prepararsi a ricevere una formazione adatta all’università e a lavori ad alto reddito.

Per dimostrare l’attendibilità del test, Terman pensò anche di sottoporlo a un insieme sufficientemente ampio di scolari della California, scegliere quelli con i punteggi più alti e seguire i loro progressi attraverso l’adolescenza e fino all’età adulta in un grande studio longitudinale. Tra decine di migliaia di soggetti furono infine selezionati i 1528 con il punteggio più alto, 856 maschi e 672 femmine, con una età media di 11 anni e un QI medio di 151, quasi tutti bianchi e di famiglie ricche o della classe media. I risultati della ricerca furono pubblicati con il titolo Genetic Studies of Genius, cinque volumi usciti tra il 1925 e il 1959. Il campione usato da Terman è ancora oggi oggetto di studi, sebbene viziato da pregiudizi di selezione, e i suoi membri sono scherzosamente chiamati “termiti” (termites, contrazione di termanites, “termaniani”).

Le persone studiate da Terman diventarono professori, dottori, avvocati, scienziati, ingegneri e professionisti di altro tipo, ma nessuno di loro è mai diventato ciò che molte persone considererebbero un genio, scrisse nel 2018 sulla rivista Nautilus Dean Keith Simonton, docente di psicologia alla University of California, Davis. Due di loro, Robert Sears e Lee Cronbach, diventarono anche stimati psicologi della Stanford University e ripresero loro stessi, dopo la morte di Terman, lo studio di cui facevano parte. Stimati psicologi, appunto: non geni come Sigmund Freud o Jean Piaget, secondo Simonton.

Molti partecipanti allo studio di Terman non riuscirono a laurearsi affatto né a ottenere lavori che richiedessero un’istruzione di livello superiore. Per non parlare delle donne, alcune delle quali non ottennero particolari successi nonostante un QI superiore a 180: cosa tuttavia meno sorprendente, scrisse Simonton, se si considera che vissero «in un momento in cui ci si aspettava che tutte le donne diventassero casalinghe, non importa quanto brillanti». In ogni caso, il QI degli uomini di successo non era sostanzialmente diverso da quello di tutti gli altri.

– Leggi anche: Per valutare il successo bisogna considerare il “pregiudizio di sopravvivenza”

Un altro fatto notevole contribuì a indebolire ulteriormente l’ipotesi di partenza di Terman. Dei circa 168 mila bambini da lui valutati in preparazione dello studio uno dei moltissimi non selezionati fu Luis Walter Álvarez, un bambino di San Francisco che si sottopose al test quando aveva 10 anni, nel 1921, e ottenne un punteggio troppo basso per entrare nel campione. Alla fine conseguì un dottorato di ricerca alla University of Chicago e diventò uno dei fisici più importanti del Novecento: per i suoi contributi allo studio delle particelle elementari ricevette il Nobel per la Fisica nel 1968.

Anche un altro bambino non ottenne un punteggio sufficiente a entrare nel campione di Terman: William Shockley, nato a Palo Alto un anno prima di Álvarez. Finì per laurearsi al California Institute of Technology (Caltech) e prendere un dottorato al MIT, e lavorò a lungo nei Bell Laboratories, uno dei più importanti centri di ricerca della storia statunitense. Insieme ad altri due ricercatori del laboratorio, costruì nel 1947 il primo prototipo funzionante di transistor mai realizzato e ricevette il Nobel per la fisica nel 1956.

Altri bambini scartati da Terman non vinsero il Nobel, ma almeno due diventarono comunque geni nel loro campo. Studiarono musica e sono oggi unanimemente considerati tra i più grandi violinisti del Novecento: Yehudi Menuhin e Isaac Stern.

– Leggi anche: Storie di invenzioni contese

In generale, come osservato dagli psicologi Russell Warne della Brigham Young University e Ross Larsen e Jonathan Clark della Utah Valley University, la correlazione tra il QI e il conseguimento di un premio Nobel è piuttosto debole. Il punteggio di Shockley e Álvarez non era sufficiente a rientrare nel gruppo studiato da Terman, ma era in linea con quello di altri premi Nobel, intorno a 120-125: il biologo James Dewey Watson e il fisico e famoso divulgatore Richard Feynman.

In un’intervista nel 2004 l’astrofisico Stephen Hawking disse di non avere idea di quale fosse il suo QI e definì «sfigate» le persone che si vantano del proprio. A proposito della qualifica di genio a lui attribuita da molte persone, disse che «i media hanno bisogno di supereroi nella scienza proprio come in ogni sfera della vita» e che «di fatto esiste una gamma continua di abilità e nessuna chiara linea di demarcazione» tra quali siano geniali e quali no.

In mancanza di dati sul QI di molti scienziati del passato le stime che circolano sono perlopiù basate, nella migliore delle ipotesi, sui risultati scolastici e universitari. È un ragionamento in parte legittimato dalla correlazione attuale tra i test sulle abilità cognitive come il QI e quelli di valutazione più utilizzati in ambito scolastico, tra cui lo Scholastic Aptitude Test (SAT), il principale test per l’ammissione ai college statunitensi. Ma anche dando per buona e applicando retroattivamente questa correlazione attuale non tornerebbero molto i conti con i QI irrealistici attribuiti ad alcuni famosi geni.

Einstein, comunemente ma scorrettamente associato a un QI di 160, fu bocciato all’esame di ammissione al Politecnico di Zurigo la prima volta in cui lo sostenne, a 16 anni, nel 1895. Ottenne risultati eccellenti nelle sezioni di matematica e fisica, ma non in quella generale, in cui risultò penalizzato dalla sua conoscenza all’epoca ancora scarsa del francese, la lingua dell’esame e per lui seconda lingua.

In generale, sulla base dei suoi risultati scolastici e universitari, è plausibile immaginare che Einstein fosse un ottimo studente: non uno con il massimo dei voti in ogni materia, che è però l’unica condizione che legittimerebbe – e solo fino a un certo punto – la tendenza ad attribuirgli un QI straordinariamente fuori dal comune. L’ipotesi più realistica, come recentemente suggerito dallo scrittore e neuroscienziato statunitense Erik Hoel, è che a un test del QI Einstein avrebbe ottenuto un punteggio non eccezionale, simile a quello di Feynman (125), Watson e altri geni.

– Leggi anche: Perché il concetto di meritocrazia è controverso

Una delle ragioni della tendenza ad attribuire ai geni QI altissimi e molto rari è la scarsa qualità di alcune pubblicazioni a cui molti ancora fanno riferimento. In un libro pubblicato negli anni Cinquanta dalla psicologa statunitense Anne Roe, intitolato The Making of a Scientist, sono presenti affermazioni infondate e indimostrabili come l’attribuzione di un QI di 205 a Leibniz e 210 a Goethe, personaggi vissuti tra il Seicento e la prima metà dell’Ottocento.

Per calcolare il QI di un campione di premi Nobel a partire dai risultati di altri test di valutazione, Roe utilizzò per le conversioni non uno dei diversi test del QI già disponibili all’epoca ma uno mai provato prima e da lei progettato appositamente sulla base di un modello di test scolastico SAT. Seguì questo metodo, come ricostruito da Hoel, perché la maggior parte dei test esistenti ha come limite un punteggio massimo di 130 o 140, che sarebbe stato percepito come troppo basso per dei vincitori del premio Nobel.

Alla fine ottenne un QI medio del gruppo di 166, ma ricavandolo da una serie di calcoli che lei stessa definì «trasformazioni statistiche basate su assunzioni generalmente valide» ma «non specificatamente verificate per questi dati». I buoni punteggi ottenuti dai premi Nobel nel test progettato da Roe – buoni ma non straordinari – non giustificano in alcun modo il tipo di conversione statistica che porta a ottenere il QI medio di 166, ha scritto Hoel, che piuttosto riconosce al libro di Roe il merito di aver esplorato e reso noti altri aspetti più interessanti delle vite, delle abitudini e delle motivazioni dei premi Nobel.

Un altro argomento che indebolisce molto l’idea comune che il test del QI sia uno strumento utile a individuare abilità geniali e da molti considerate in qualche misura innate è che i risultati del test del QI cambiano con la pratica, come del resto quelli dei test di valutazione scolastica. Qualunque cosa valutino, cioè, è qualcosa che può essere allenato e migliorato.

In un esperimento condotto negli anni Ottanta dallo psicologo dell’Università di Belgrado Radivoy Kvashchev, i cui risultati furono confermati in uno studio australiano nel 2020, un campione di circa 300 studenti sottoposti al test del QI fu diviso equamente in due gruppi. A uno solo dei due furono assegnati esercizi di problem solving creativo da tre a quattro volte a settimana per un periodo di tre anni, in cui le prestazioni degli studenti furono verificate in quattro occasioni.

Alla fine dell’esperimento il gruppo mostrò un incremento del QI di 15 punti superiore rispetto all’incremento del QI nel gruppo che non si era esercitato. Lo studio australiano di revisione dell’esperimento concluse che le capacità cognitive misurate dai test di intelligenza «potrebbero non essere entità fisse», dal momento che «un allenamento prolungato e intensivo nella risoluzione creativa dei problemi» può portare a miglioramenti considerevoli delle funzioni cognitive riscontrate nella tarda adolescenza (18-19 anni).

– Leggi anche: Il complicato rapporto tra i progressisti e la genetica

Parte degli equivoci che emergono quando si parla di test del QI deriva da un’attitudine comune a considerarli uno strumento affidabile quanto lo sono gli strumenti di misurazione in campi scientifici come la fisica o la biologia. A volte, scrive Hoel, il QI viene trattato «come se volasse miracolosamente al di sopra» di tutti i problemi di misurazione e standardizzazione regolarmente affrontati dalle scienze sociali.

Un’altra fonte di equivoci è il fatto che i punteggi per una stessa persona possono differire anche molto a seconda del test utilizzato e del momento in cui viene svolto. Una persona può ottenere un risultato assolutamente nella media (101), secondo i parametri di un certo test, e superare di poco il punteggio minimo richiesto (83) per l’arruolamento nell’esercito statunitense, secondo i parametri di un altro test. Inoltre l’incertezza dei risultati aumenta sia per quanto riguarda la popolazione che ottiene i punteggi più bassi che quella che ottiene i più alti: nel complesso, un insieme numericamente molto esiguo.

Questa incertezza negli estremi, secondo Hoel, viene inevitabilmente ereditata dalle molte ricerche incentrate sul QI e sul suo valore predittivo nell’evoluzione delle vite delle persone. È improbabile ottenere risultati significativi da studi sulla “genialità” che utilizzano punteggi reali tra 130 e 150, perché in quell’intervallo il margine di errore è comunque troppo ampio e il campione che soddisfa quella condizione è troppo piccolo. E questa estrema variabilità dei risultati è confermata dalle molte tesi divergenti che emergono dalla vastissima letteratura sul QI.

La spiegazione più semplice quando spuntano punteggi come 150, 160, 170 e superiori, secondo Hoel, «è che semplicemente non sono reali». E qualsiasi dibattito che consideri soltanto quelli superiori a 140 come valori significativi da cui partire è abbastanza insensato, dal momento che «i QI stratosferici sono reali quasi quanto folletti, unicorni, sirene». Il che non implica un giudizio negativo in generale del valore del test del QI, uno strumento di valutazione comunque utile per i valori vicini al centro della distribuzione, benché pessimo agli estremi, conclude Hoel.