Le sentenze sono scritte per “il popolo italiano”?

Il linguaggio giuridico è prolisso, contorto e ha una sintassi lontana da quella del parlato comune

di Giulia Siviero

Del rapporto tra lingua e diritto si discute letteralmente da secoli. Il linguaggio giuridico è molto ampio: è quello delle leggi e dell’insieme delle norme, è quello usato da chi scrive o parla di diritto, ed è quello dei giudici e dei loro provvedimenti. Il linguaggio giuridico è specialistico, si riferisce a un determinato settore dell’esperienza e della vita sociale, e per questo ha una sua complessità necessaria. Ma non è completamente separato dal linguaggio comune.

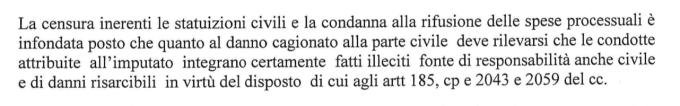

Ci sono momenti in cui questo linguaggio dovrebbe essere particolarmente chiaro e comprensibile: nelle sentenze, ad esempio, che sono pronunciate «in nome del popolo italiano». Attraverso le sentenze i giudici comunicano la loro decisione, ma anche le ragioni e i ragionamenti che li hanno portati a prendere quella decisione. Spesso, invece, le sentenze non sono comprensibili per i destinatari del processo: i cittadini e le cittadine comuni. Lo stile è prolisso, vago, ridondante, le frasi sono contorte, hanno costruzioni lontane da quelle del linguaggio quotidiano, ci sono espressioni bizzarre e parole oscure usate al posto di altre senza nessuna ragione.

Accade anche che, al di là di grammatica, sintassi, lessico e stile, nelle sentenze si trovino giudizi morali, considerazioni etiche e molto teatrali: vanno oltre la sentenza e ben oltre la traduzione dei fatti nei principi del diritto. Tutti questi problemi hanno conseguenze molto concrete.

L’oscurità necessaria

Lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio si è occupato in diversi libri di linguaggio pubblico, della sua qualità e del suo rapporto con il potere. Spiega che la lingua del diritto «è una lingua di settore, specialistica» e che pertanto «contiene delle espressioni tecniche». Avverte dunque che un errore da evitare quando si riflette sui temi dell’oscurità o della chiarezza della lingua del diritto «è che tutto possa e debba essere comprensibile a tutti». Poiché è tecnica, la lingua del diritto ha «un aspetto di oscurità inevitabile, per i non addetti ai lavori». Il problema è piuttosto «l’oscurità non necessaria, che è molto più diffusa di quella necessaria».

L’analisi del linguaggio giuridico può essere fatta, innanzitutto, dal punto di vista lessicale. Michele Cortelazzo è professore emerito di linguistica italiana e accademico ordinario dell’Accademia della Crusca, e spiega che nel linguaggio giuridico sono presenti dei “tecnicismi specifici”: termini ed espressioni come “anticresi”, “sinallagma”, “incidente probatorio” o “società in accomandita”, che non vengono utilizzate al di fuori di quel linguaggio e che hanno un significato specifico e univoco.

Come in tutti gli altri ambiti specialistici, anche nel linguaggio giuridico con il tempo si è formata una terminologia specifica che va utilizzata e che ha una sua precisa funzione: «Il modo con cui in ambito giuridico si vede la realtà è diverso da come la vediamo quotidianamente» spiega Cortelazzo. «Se qualcuno uccide una persona, noi diciamo che c’è stato un omicidio. Dal punto di vista giuridico questo omicidio può essere volontario, preterintenzionale, premeditato, ed è necessario avere nel linguaggio del diritto queste denominazioni particolari». Ognuna di queste forme, che si traduce in altrettante terminologie, ha caratteristiche che poi si riflettono nelle pene previste dai codici e che si danno al momento della condanna. Hanno dunque una loro importanza e una loro funzione ineliminabile dal discorso. La stessa cosa vale per parole come “nullità”, “annullabilità”, “inefficacia” o “inutilizzabilità”: nel linguaggio comune potrebbero essere usate come equivalenti, mentre nel diritto indicano situazioni e concetti differenti tra loro.

Nel linguaggio giuridico ci sono poi le cosiddette “espressioni ridefinite”, parole della lingua comune a cui nell’ambito del diritto è attribuito un significato proprio e a volte completamente diverso da quello con cui sono usate normalmente. Il contesto determina il significato. Un esempio di questa asimmetria tra una stessa parola in ambito giuridico e in ambito comune è quello di “colpa”: «Quando comunemente diciamo “è colpa sua”» dice Cortelazzo, «intendiamo dire che una persona è responsabile di un’azione che ha poi avuto conseguenze spiacevoli o dannose. Nella “colpa”, dal punto di vista giuridico, la conseguenza dannosa deriva da una disattenzione, da una negligenza, da un’imprudenza. Il concetto che nella lingua comune sta dietro all’espressione “avere la colpa”, a livello giuridico si chiama “dolo”».

Un altro esempio di asimmetria è la parola “delitto”: nel linguaggio comune è inteso come un grave reato contro l’integrità e l’incolumità di una persona e spesso è sinonimo di “omicidio” e “assassinio”. Nel linguaggio giuridico ha invece un senso più esteso e indica anche l’offesa a una confessione religiosa, per esempio. «È un po’ come quando nel linguaggio della fisica si utilizza la parola “massa” che può indicare anche una quantità di materia infinitamente piccola, mentre nel linguaggio comune “massa” indica solitamente una grande quantità» dice Cortelazzo.

Esistono infine casi in cui lo stesso termine richiama non solo concetti diversi rispetto all’uso che se ne fa comunemente, ma anche a seconda del differente ambito giuridico di riferimento: “possesso” cambia significato a seconda che si tratti di diritto civile o di diritto penale.

L’oscurità non necessaria

Nonostante tecnicismi e ridefinizioni possano essere incomprensibili o possano portare a fraintendimenti, il loro uso è necessario. I problemi nascono quando, senza alcuna necessità, non si usa una scrittura sobria, fluida e accessibile.

Nel linguaggio giudiziario si usano molto spesso i cosiddetti pseudo-tecnicismi: espressioni tecniche che in realtà non lo sono e che avrebbero corrispettivi nella lingua di uso comune. Un testimone non “si interroga”, ma “si escute”, non si fa un “ricorso”, ma “si interpone gravame”, l’imputato non presenta “una richiesta”, ma “un’istanza”, per esempio.

Oltre agli pseudo-tecnicismi ci sono poi abitudini ed espressioni che mantengono un legame con le lingue del passato (con l’italiano antico o con il latino) e che sono lontane dalla lingua usata quotidianamente: «In tribunale si va ancora con la toga. Queste abitudini sono la toga linguistica dei giuristi» dice Cortelazzo.

Gli imperfetti narrativi sono ripetuti in continuazione (“il comune si costituiva”), così come le sostantivazioni e le aggettivazioni (“scaturigine della lite”, “effetto preclusivo circa la proponibilità del rimedio impugnatorio”, “risultanze probatorie”, “principi ritraibili”). Sono frequenti le enclisi, cioè l’unione del “si” e di altre particelle pronominali al verbo (“poteva ritenersi”, “i due motivi possono esaminarsi”). Si trovano avverbi inventati (come “codicisticamente”). C’è la prevalenza dei pronomi soggetto (“egli” al posto di “lui”), dell’infinito (“il difensore chiede applicarsi all’imputato” invece di “il difensore chiede che sia applicata”) e sono impressionanti i ricorsi al gerundio e al participio (“stante il ricorso”, “aventi ad oggetto”, “fattispecie diverse da quelle compendiantisi nella violazione”, “il collegio ha più volte statuito”).

Spesso, poi, il verbo viene messo prima del soggetto (“ritiene la Corte”, “osservano i giudici”), e quasi sempre aggettivi, participi passati o presenti e avverbi vengono messi prima del nome: “l’abusiva occupazione”, “gli appellanti coniugi”, “l’accertata violazione”, “la Corte d’Appello espressamente ha affermato”, e così via.

Nelle sentenze, secondo alcuni esempi piuttosto celebri fatti dagli studiosi e dalle studiose di linguistica, la sirena della macchina della polizia diventa il “dispositivo acustico e luminoso a luce intermittente di colore blu” e le campane della chiesa diventano i “sacri bronzi”. E ancora: invece che affermare qualcosa si nega il suo contrario, ci si abbandona a lunghe sequenze di proposizioni subordinate e a una grande quantità di incisi.

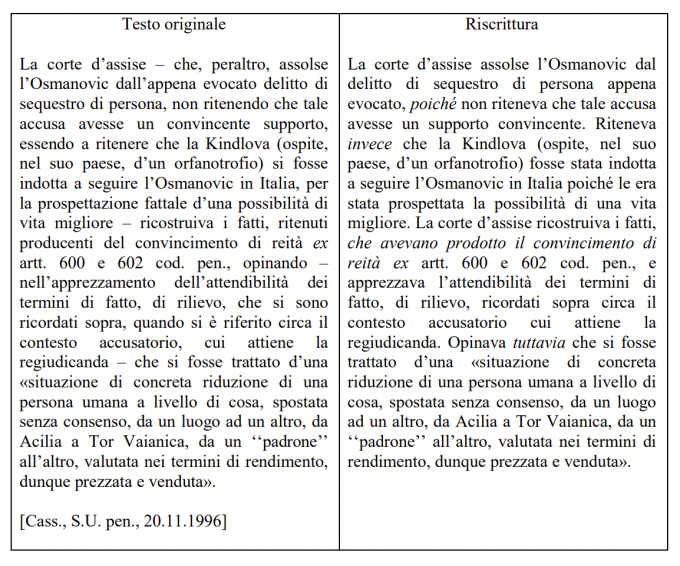

Qui è stato riscritto, in modo più comprensibile, un passo tratto da una sentenza della Corte di Cassazione: l’unico e lungo periodo del testo originale è stato suddiviso in quattro periodi più brevi, sono stati ridotti incisi e subordinate, le proposizioni sono state rese esplicite e il risultato è una maggiore leggibilità.

Infine, sono piuttosto diffusi l’uso sbagliato della punteggiatura, gli errori grammaticali, e intere frasi che sono lontane dalle regole abituali o che vanno contro le regole grammaticali della nostra lingua. Spiega Cortelazzo: «“La difesa chiede applicarsi le attenuanti generiche” non è una frase corretta. Non diremmo mai: “la ragazza chiede applicarsi la toppa ai jeans”, ma in ambito giuridico questa formula si usa normalmente».

Perché, e le conseguenze

Per Carofiglio l’oscurità non necessaria della lingua del diritto (che lui definisce «una lingua straniera che si impara nelle facoltà di giurisprudenza») dipende da tre ragioni, che indica in ordine crescente di gravità.

Il primo motivo lo definisce «pigrizia del gergo» e spiega che quando si entra a far parte delle «corporazioni del diritto» e ancora prima nelle facoltà di giurisprudenza «ti viene trasmesso un messaggio implicito, ma estremamente chiaro: devi imparare quella lingua, che è solo apparentemente corrispondente all’italiano». All’inizio, spiega Carofiglio, «i neofiti hanno un attimo, ma davvero un attimo, di perplessità e poi scoprono invece una cosa inattesa: che quella lingua, nella sua fumosità e nel suo essere programmaticamente imprecisa, riduce la fatica di pensare e di elaborare con chiarezza. Diventa dunque comoda, diventa un modo per semplificare le cose e lasciar spazio alla pigrizia». Bice Mortara Garavelli, una grammatica e linguista italiana che ha scritto testi fondamentali sul rapporto tra lingua e diritto, parlava di «scorciatoia del modo di dire congelato e tramandato per forza di inerzia».

La seconda ragione ha a che fare con il narcisismo: «È un vizio comune a tutte le scritture, anche a quella letteraria: si usano espressioni che non capisce quasi nessuno, e in qualche caso davvero nessuno. Servono ad affermare implicitamente che chi le ha usate è culturalmente e intellettualmente superiore». Servono cioè a ribadire che chi le usa fa parte di una ristretta cerchia molto esclusiva della quale la maggior parte delle persone non fa parte.

L’ultima questione è il potere: «L’oscurità e l’incomprensibilità perpetuano l’esercizio di un potere che è sostanzialmente percepito come sacerdotale, da parte dei giuristi. Quella del diritto è tuttora una lingua misterica, così come lo era 2500 anni fa, quando nacque nell’antica Roma. I primi giuristi erano interpreti del diritto, sacerdoti e stregoni, avevano cioè anche il compito di scacciare i malefici. Ancora oggi persiste questa dimensione sacerdotale».

Tra le prime conseguenze dell’oscurità non necessaria della lingua del diritto c’è la sua incomprensibilità, causata da una distanza eccessiva rispetto al linguaggio comune e alle sue esigenze di chiarezza.

Il linguaggio oscuro, inoltre, rende ostili le istituzioni: «La magistratura non gode di grande fiducia e anche la componente comunicativa ha un ruolo» dice Cortelazzo. L’utilizzo da parte del magistrato di un linguaggio accessibile aumenterebbe invece la fiducia di cittadini e cittadine nella legge e in chi la amministra.

Per molti studiosi e studiose, infine, il parlare oscuro dei funzionari pubblici e in particolare dei giudici tradisce un dovere. La certezza del diritto è uno dei princìpi fondanti della democrazia ed è rappresentato dalla chiarezza: se la regola e la sentenza che la applica non sono chiare e precise non saranno nemmeno certe.

«Una lingua oscura è antidemocratica» dice a questo proposito Carofiglio: «La chiarezza e la comprensibilità delle lingue del potere in generale, e non solo di quella dei giuristi, sono una delle premesse fondamentali per la buona salute della democrazia». Nel caso del diritto, il problema è particolarmente complesso, proprio perché c’è una parte inevitabile di oscurità: «Dietro a questa ragione si trincerano anche i sostenitori della lingua aulica e incomprensibile, sostenendo che si tratti di una necessità. Invece va detto con estrema chiarezza che non è una necessità: è piuttosto, contemporaneamente, causa e effetto. È l’effetto di un’idea non sostanzialmente democratica dell’esercizio del potere, ed è una causa del perpetuarsi di questo stesso esercizio del potere».

Citando il filosofo Norberto Bobbio, Carofiglio dice che «lo Stato invisibile è l’antitesi radicale della democrazia» e che non c’è definizione di democrazia in cui possa mancare l’elemento della visibilità o della trasparenza del potere: «L’oscurità della lingua», conclude, «riduce la visibilità dell’esercizio del potere».

Altri problemi e altre conseguenze

Un altro problema della lingua giudiziaria riguarda il modo in cui vengono costruiti i testi, che sono spesso ripetitivi e prolissi. Ci sono processi lunghi e complessi che richiedono atti e sentenze altrettanto lunghe e complesse, ma c’è anche la tendenza, per Cortelazzo, «a scrivere sempre più del dovuto, a dare troppe informazioni non pertinenti, a dire le cose in maniera prolissa e a ripeterle troppe volte».

Questa tendenza è aumentata a dismisura con la digitalizzazione e l’uso dei computer: una volta, per scrivere atti e sentenze, dice Cortelazzo, «se dovevo ripetere quello che c’era in un atto precedente dovevo fare la fatica di ricopiarlo, e quindi la tendenza a darne un sunto era molto forte: ora con il copia e incolla si riportano intere pagine che forse allora erano pertinenti, ma che ora si potrebbero riassumere». Tra l’altro ogni processo può passare a un livello successivo e arrivare fino alla Cassazione, l’ultimo grado di giudizio: «I livelli successivi si basano esclusivamente sugli atti scritti: bisogna dunque essere espliciti e completi, ma spesso si va oltre la completezza, verso la ridondanza e la prolissità».

Negli ultimi anni sono state fatte molte raccomandazioni e sono state approvate diverse norme per affermare il principio di sintesi nella scrittura delle motivazioni di sentenze e atti. Ci sono iniziative accademiche e professionali e iniziative degli stessi organi giudiziari, magistratura, avvocatura o tribunali. La sintesi potrebbe essere infatti uno strumento per ridurre i tempi della giustizia. Al contrario, l’eccesso di parole contribuisce a rallentare inutilmente l’attività giudiziaria e a rendere inefficiente il sistema, per via del tempo che si impiega prima a scrivere e poi a leggere testi molto lunghi.

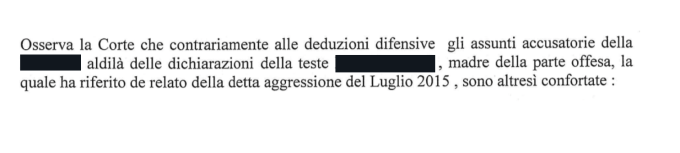

Un ultimo problema nella scrittura delle sentenze è la tendenza alla teatralità. Un esempio:

«Lo Stinchi, a questo punto, colpisce violentemente l’aggressore, riuscendo a disarmarlo, e cerca di guadagnare l’uscita dopo aver tolto il caricatore dalla pistola lasciandolo cadere per terra e ponendosi l’arma dietro la cintura dei pantaloni; mentre si trova vicino alla porta, sente qualcuno che grida “ha un’altra pistola, ha un’altra pistola” al che, dimostrando davvero dell’eroismo, egli torna ancora indietro e vede la Nardi ed il Manni posizionati vicino alla cattedra, a seguito della colluttazione nel corso della quale il Manni con un calcio ha fatto cadere a terra il coltello impugnato dal Galli. (…) ma il Galli, indomito, raccoglie il primo coltello da cui era stato disarmato e che era rimasto per terra, e ferisce ulteriormente lo Stinchi ad una mano. Allora, e solo allora, questo strenuo difensore delle vittime designate, avendo subito plurime ferite, vista la Clara ormai morente, esce dall’aula mentre il Galli implora di essere lasciato solo perché intende darsi la morte».

Questa tendenza, per Carofiglio, rientra in parte nella volontà «di esibizione mediocre di cultura, vera o presunta». Se introdurre una dose di teatralità o dei riferimenti letterari in un atto di natura tecnica è «alla fine dei conti una pratica ridicola, ma relativamente innocua», non si può dire altrettanto della presenza, nelle sentenze, di giudizi morali o valutazioni. I giudizi morali espressi nei provvedimenti molto spesso riguardano sentenze che hanno a che fare con la violenza di genere.

Nel 2022 un ottantenne che due anni prima aveva confessato di aver ucciso la moglie era stato assolto in primo grado, con conferma in appello. Le sentenze erano state molto criticate anche per come erano state scritte. Erano ad esempio presenti passaggi come questo:

Prostrato dalla delusione per le “tante aspettative” che aveva riposto nel matrimonio (“Avevo buttato all’aria sacrifici”), per liberarsi di una sofferenza insostenibile (“È brutto dirlo ma l’obiettivo era quello”) non gli era rimasta altra alternativa se non quella di sopprimere la moglie.

Oppure:

In quel momento cessa l’assedio ideativo, non c’è più Otello, non c’è più Iago ad incalzarlo, si dissolve “il mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si nutre”. Il dramma che ha provocato la sofferenza e l’umiliazione svanisce di colpo e Gozzini torna ad essere una persona qualunque.

E ancora:

Non è un omicida professionale, è un ottantenne che compie una serie di azioni disorganizzate e, per certi versi, bizzarre. È un uomo perso che, all’improvviso, non ha più accanto a sé l’unico vero punto di riferimento della sua vita, si ritrova troppo piccolo rispetto a un grande dramma che si è consumato.

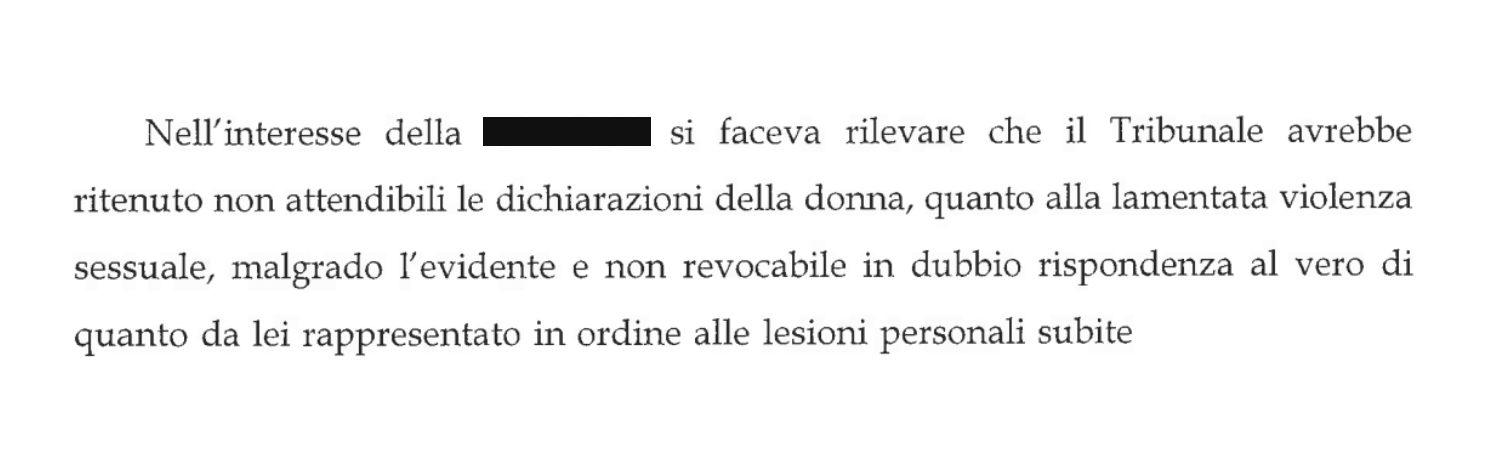

In un’altra sentenza del 2015, con cui la Corte d’Appello di Firenze assolse i sei imputati condannati in primo grado per violenza sessuale di gruppo, si parlava della «vita non lineare» della vittima, che era stata definita «un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la sua (bi)sessualità e di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta». Un quadro di quel tipo, concludeva la sentenza, «non denota un soggetto in condizioni psicologiche precarie». Per quella sentenza l’Italia era stata condannata (ma non era la prima volta) dalla Corte Europea dei Diritti Umani perché aveva riprodotto stereotipi sessisti e pregiudizi sul ruolo della donna.

Paola Di Nicola Travaglini, in magistratura dal 1994, giudice della Corte di Cassazione e esperta di violenza di genere, ha spesso denunciato come non solo il diritto ma anche la lingua costituiscano «potenti strumenti simbolici» di cui i giudici sono quotidiani portatori: «Con le loro pronunce e le loro narrazioni conferiscono il sigillo dell’universalità e dell’ufficialità, in nome dello Stato» e non dovrebbero dunque contribuire al «mantenimento di un ordine diseguale in cui il sistema di giudizi di valore accettato è fondato sulla denigrazione, la sottovalutazione, l’estromissione delle donne».

Per Carofiglio «una cosa deve essere molto chiara. I giudici e i magistrati non sono titolari di un magistero morale, sono una categoria di funzionari dello Stato: hanno il compito di interpretare le leggi, di garantirne l’applicazione migliore possibile e di garantire in generale il principio di legalità dell’ordinamento. Non solo non è loro richiesto, ma non devono fare sfoggio né di contenuti letterari né soprattutto di valutazioni morali, che sono tra l’altro estremamente dannose». Il giudice che esprime giudizi morali «sta sconfinando».