Gli ictus è meglio averli da giovani

È quello che hanno detto i medici all'autrice Chiara Galeazzi, che ne ha avuto uno a 34 anni e lo racconta con ironia nel suo primo libro "Poverina"

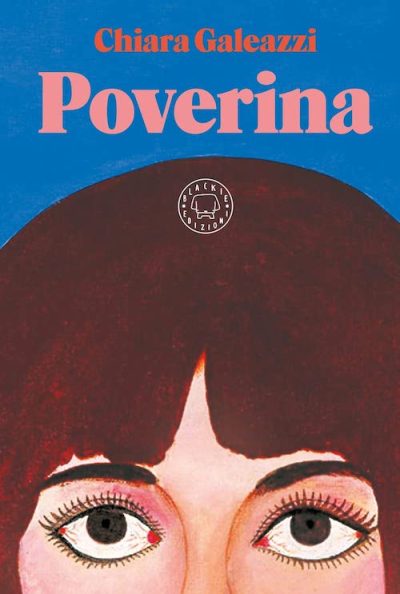

Chiara Galeazzi è un’autrice televisiva e collaboratrice del Foglio e di Domani, vive a Milano, ha 36 anni e quando ne aveva 34 ha avuto un ictus. Una domenica, mentre era a casa da sola a guardare un video sul divano, un braccio ha cominciato a formicolarle e da quel momento per lei è cominciato un lungo periodo di ricovero in ospedale, esami, visite, riabilitazione e molte cose che è difficile immaginare per chi non ci è passato. Galeazzi, che come autrice si occupa principalmente di programmi comici e il cui umorismo nel raccontare piccoli e grandi drammi si era già fatto notare, ne parla nel suo primo libro Poverina, che esce oggi pubblicato da Blackie edizioni.

Pubblichiamo di seguito l’inizio del primo capitolo.

***

Gli ictus, come i figli, è meglio averli da giovani.

Non sono io a dirlo, non mi permetterei mai di sindacare su cosa fa la gente coi propri organi, tutti quanti, in qualsiasi momento della vita. Sono entrambe frasi che ho sentito dire.

Quella sui figli me la disse un collega, e per essere precisi concluse la frase dicendo che una donna a trent’anni era troppo vecchia per avere figli. Me lo disse quando di anni ne avevo 29, lasciandomi così una manciata di mesi per creare le condizioni ideali per mettere al mondo un pargolo, condizioni che prevedevano innanzitutto la voglia di averlo. A 34 anni la voglia era ancora assente, ma tanto ormai per quel mio collega potevo anche smettere di sperarci: ero vecchia, e i figli è meglio averli da giovani.

Per un ictus invece a 34 anni sei giovanissima. Me lo dicevano di continuo neurologi, fisiatri, infermieri, oss: «sei giovane», «il tuo cervello è giovane», «i tuoi neuroni sono giovani», «che fortuna che l’hai avuto da giovane perché chi è giovane può recuperare più facilmente». Attorno a me, inoltre, avevo solo persone dai 65 anni in su che, quando non avevano problemi cognitivi, non facevano altro che dirmi: «Come sei giovane!». A furia di sentirmelo dire, finii per crederci. Non è un trattamento anti-age dei più rapidi, va detto: richiede di stare quasi due mesi in ospedale, smettere di far funzionare un lato del proprio corpo, non avere nessuna forma di indipendenza o privacy, provocare un terrore costante nei tuoi cari anche quando non ce n’è motivo. Il filler è certamente più rapido, ma almeno quando la gente viene a sapere che ti sei fatta un ictus non pensa che sei vanesio, ma dirà comunque: «Sei così giovane!».

Fino alla mattina del 17 ottobre 2021 mi sarei descritta come una roccia. Nessuna frattura, nessuna operazione, nessuna allergia, nessuna malattia congenita, no protesi, no valvole, no farmaci presi quotidianamente. A 18 anni avevo il fisico da modella per i manifesti propagandistici di un regime degli anni trenta, merito di una corporatura sana, robusta e presumibilmente feconda, anche se per gli standard degli anni 2000 ero una tizia che sarebbe stata più carina con qualche chilo in meno.

Quando a 23 anni iniziai a lavorare la situazione cambiò, non in maniera drammatica, ma tutti i pochi fastidi che avevo esplosero senza controllo. Avevo herpes labiale una volta al mese, il dolore alla cervicale era costante, la miopia aumentò insieme al consumo di antiacido e carbone attivo per i gonfiori, a un certo punto mi venne pure l’acne. Quando a 29 anni, invece di fare un figlio come consigliava il collega, decisi di aprire la partita iva, avrei potuto posare per un manifesto propagandistico sugli effetti deleteri del lavoro sulle donne.

I disturbi erano in ogni caso sciocchezze, potevo tenerli a bada con una scorta di aciclovir e il numero di un buon fisioterapista, e continuare così a compilare le schede che ti consegnano all’ingresso degli studi medici segnando «no» su tutto con la stessa soddisfazione con cui si schiacciano le bolle del pluriball.

Solo una volta avevo avuto a che fare con un pronto soccorso, dove finii a smaltire il mio primo attacco di panico. Non ricordo l’anno preciso, ma ricordo benissimo che era l’1 novembre: con un leggero hangover causato da una festa di Halloween, andai con il fidanzato che avevo al tempo a cercare qualcosa da mangiare e l’unico posto aperto vicino a casa era un kebabbaro. Mentre pranzavamo con delle crocchette di patate, iniziai a sentire un formicolio al braccio sinistro poi il cuore cercò di sfondare la cassa toracica, finché non cominciai a sentire l’incombente arrivo della morte. Arrivati al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dissi all’infermiera: «Mi sembra che muoio» e scoppiai a piangere, terrorizzata dalla mia grammatica. L’infermiera si preoccupò così tanto per la mia condizione da consegnarmi un codice bianco senza neppure una parola. Restai lì due ore a piangere finché, sempre piangendo, capii che non ero morta, che il braccio stava al suo posto e il cuore pure. Quando un anno dopo iniziai psicoterapia, mi dissero che avevo un disturbo ansioso. Scoprii che potevo praticamente giustificare la maggior parte dei miei malesseri con l’ansia: l’herpes, i gonfiori addominali, le posture sbagliate. Con qualche passaggio in più potevo collegare l’ansia anche a problemi laterali, come congiuntiviti, carie, unghie incarnite. Oltretutto questa nuova diagnosi spiegava quel vezzo che avevo di piangere mentre andavo a lavoro, di piangere ogni volta che qualcuno alzava la voce di qualche decibel, di voler piangere tutte le volte che qualcuno voleva rivolgermi la parola, ipotizzando che sarebbe venuto a dirmi che ero una merda. Forse il primo pianto che feci appena uscita dall’utero era perché non mi sentivo all’altezza di essere nata.

Una volta stabilito che la causa dei miei mali era il mio modo pesantissimo di prendere la vita, potevo continuare a contare su una forte genetica e su una scarsa attrazione per i vizi, a parte un po’ di alcol e qualche sigaretta. Il mio unico vero vizio erano i lavori di merda. Quelli che pagano cifre ridicole, richiedono molto più tempo di quello concordato, ma possono contare su superiori estremamente manipolatori che un giorno ti mandano un meme e l’altro si lamentano che non sei abbastanza presente nell’ufficio dove legalmente tu manco dovresti stare. Una volta mi venne una pitiriasi rosea di Gibert – ovvero un prurito con chiazze –, che una dermatologa disse sarebbe durata qualche mese, che avrei dovuto passare vestita di cotone bianco. Io, che preferisco diventare nullatenente piuttosto che vestirmi di bianco, curai la dermatite dando le dimissioni. In una settimana smisi di grattarmi. Ovviamente anche in questi casi era tutto riconducibile all’ansia, una diagnosi che spalmavo su tutto e che mi permetteva di evitare i medici. Io li detesto, con i loro camici, le loro lauree, il loro lamentarsi che dovrei andare da loro più spesso, ma guai che siano loro a invitarmi. Non c’è relazione più tossica di quella coi medici.

© Blackie Edizioni, 2023