La lingua di mezzo

«Succede qualcosa all’italiano, quando a usarlo è una persona che non è nata e cresciuta parlandolo e scrivendolo. Per queste persone l'italiano è una terra straniera in cui si muovono da intrusi. Ma questo vale anche nel senso contrario: da un certo punto in poi, anche l’italiano vive in loro come un intruso. Di certo questa presenza straniera cambia il loro mondo, ma anche quello di chi ha l’italiano come lingua madre».

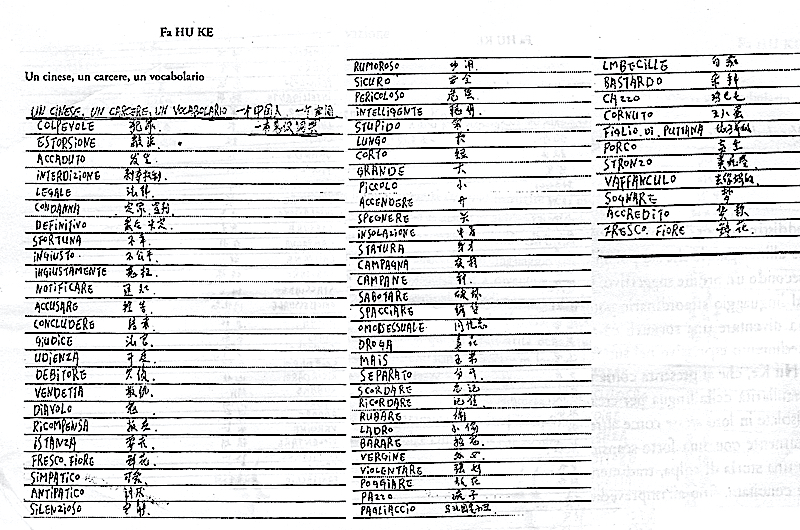

Nel 2004 Hu Ke Fa, detenuto presso la Casa di reclusione di Fermo, arriva terzo al Premio letterario nazionale Emanuele Casalini con Vocabolario di un cinese in carcere. “Quando è entrato in carcere Hu Ke Fa non sapeva una parola di italiano. Con pazienza ha iniziato a redigere un quaderno di appunti, trascrivendo le parole che di volta in volta sentiva, ciascuna corredata della traduzione in ideogrammi cinesi”, racconta Marcello Fedozzi, uno dei docenti del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Fermo che l’hanno seguito.

La lingua cinese è caratterizzata dall’assenza di articoli e congiunzioni, per cui il discorso allinea e giustappone parole che sta poi all’ascoltatore/lettore comporre. Ogni carattere è un’unità minima di significato, e il significato complessivo deriva dalla combinazione di queste unità minime. Il testo italo-cinese di Hu Ke Fa non è poesia intenzionale, ma sfrutta questa peculiarità della lingua cinese estendendola all’italiano, per raccontare una storia di colpa e vendetta, di giudizio e pena, in un crescendo sempre più concitato e drammatico fino all’improvvisa apertura finale, suggerita dall’espressione “fresco fiore”, unica voce che ricorre due volte.

SABIR è pakistano. Scrive la poesia durante il laboratorio di traduzione per migranti “Attraversamenti”, organizzato dalla rete Sai, sempre al CPIA di Fermo. Sabir fa il contadino e parla pochissimo l’italiano: in urdu il suo nome significa “paziente”, questo ce lo ha spiegato lui, ma non sa di chiamarsi come la lingua franca parlata da arabi, turchi ed europei nei porti del Mediterraneo dal Medioevo fino alla metà dell’Ottocento. Nelle ore di lezione Sabir traduce aforismi e proverbi del suo Paese. Un martedì, all’improvviso, ci mostra due pagine di quaderno. Chiediamo se anche quella è una traduzione. Lui dice sì, ma poi con l’indice si tocca la tempia, come a dire che quelle parole vengono dalla sua testa, e quindi sono traduzioni del suo pensiero in forma scritta, e scritte in italiano.

Sembra una sorta di monologo interiore, fatto di oggetti e domande e problemi e paure e fatica mentale e insicurezze, un frasario prêt-à-porter per le esigenze quotidiane. Le parole fluiscono lievi, a volte con salti che allentano il tessuto narrativo, ma che creano quella sfasatura che dovrebbe provocare la poesia. «I bei libri sono scritti in una sorta di lingua straniera», diceva Marcel Proust. Gilles Deleuze invitava a fare della nostra lingua un uso minore, ad abitarla come stranieri. Qualcosa di simile, ma amplificato e potenziato, succede quando a scrivere nella nostra lingua è uno straniero, cioè qualcuno che parla in un idioma diverso dal nostro. La lingua italiana che ne deriva è familiare e al contempo straniante. Come in una ricetta, gli ingredienti sono gli stessi, ma il sapore è diverso.

Quando vai al lavoro?

Vado al lavoro alle nove

Questo è il mio libro

Questa è la mia penna

Il mio zaino è piccolo

Quale libro stai leggendo?

A cosa stai pensando?

Io penso sempre

Ho fatto sempre

Ho fatto un errore

Andrà tutto bene

Non mi fido di nessuno

Non l’ho visto

Questo posto è vuoto

Posso sedermi qui?

Sì, puoi sederti

Quanto tempo fa?

Poco tempo fa

Vado in vacanza

Solo per cinque giorni

Quando partirà il treno?

Il treno partirà fra dieci minuti

Domani sono in vacanza

Ho bisogno di due giorni di vacanza

Dove mi incontrerai?

Ci vediamo domani al supermercato.

GABRIELA è una signora di Città del Messico che vive in Italia da un anno e mezzo. Nel suo paese ha studiato Comunicazione ed è stata allieva di Guillermo Arriaga, scrittore, sceneggiatore e regista messicano. Scrive per sé – pensieri, piccole poesie, racconti. Durante il laboratorio ha tentato l’esperimento dell’autotraduzione. A un primo sguardo (e a una prima lettura ad alta voce) colpisce il senso del ritmo: Gabriela ha provato a riprodurre in italiano lo stesso numero di accenti che hanno i versi spagnoli (3-4-3), sacrificando l’enjambement del primo verso dell’originale per non allungare troppo il secondo, che contiene una sorta di overtranslation: moviéndose diventa in italiano va in costante / movimento. Quello che in originale è breve, condensato in una parola, in italiano, lingua che Gabriela sta apprendendo, diventa una frase; quel che è involuto viene spiegato, svolto, come a cercare nella lingua ospite un’esattezza che sfugge e che si cerca di afferrare aggiungendo informazioni, intensificando il senso e ricorrendo a una traduzione estesa e ridondante.

Redonda es la tierra que

habitamos, gira día y noche,

moviéndose en todas direcciones.Rotonda è la terra che abitiamo,

gira giorno e notte, va in costante

movimento in tutte le direzioni.

JACKSON viene dalla Nigeria. Parla l’inglese e l’edo (detto anche bini), la lingua dell’Edo, uno Stato della Nigeria meridionale. È la lingua nativa del popolo Edo ed era la lingua principale del Regno del Benin e del precedente Regno di Igodomigodo. Per tradurre un proverbio edo in italiano Jackson ha usato una lingua ponte, ossia una lingua terza che fa da intermediaria tra la lingua originale e quella finale in cui il testo deve essere tradotto. Nel caso di Jackson la lingua ponte è l’inglese, l’idioma imposto dai colonizzatori che ha sommerso tutte le parlate e i dialetti locali, rendendole lingue di substrato. Il viaggio linguistico parte dai suoni familiari della lingua edo e, attraverso la lingua della sopraffazione, arriva alla lingua che lo sta ospitando.

A gha we a gha wu, ai wa ke owie ya lovbie ye idin

That death is certain does not make one sleep in the grave

Che la morte sia certa non fa dormire nella tombaAgbon dinmwin

Life is deep

La vita è profonda

DENNIS, medico cubano giunto in Italia dopo aver prestato servizio ad Haiti durante il terremoto del 2010, a lezione porta spesso poesie di scrittori della sua isola. Cerca in quei versi che manda a memoria un romanticismo – dice sempre così scuotendo la testa sconsolato – che il reggaeton, genere musicale molto diffuso in tutta l’America latina, ha completamente distrutto. Un giorno ha proposto Si me quieres, quiéreme entera, una poesia di Dulce María Loynaz, poetessa del secolo scorso. Già dal titolo si è creato un bel problema di traduzione: come rendere quel “quiéreme”, imperativo del verbo “querer”?

Dennis ha proposto uno spagnoleggiante “Vogliame” a partire dal verbo italiano “volere”. Gli abbiamo suggerito che poteva usare il verbo “amare”, che all’imperativo risulta molto più naturale, ma Dennis non era convinto e ci ha spiegato il perché facendoci ascoltare Amar y querer, una canzone di José José che dice: “Es que amar y querer no es igual /Amar es sufrir querer es gozar / El que ama pretende servir /El que ama su vida la da / Y el quiere pretende vivir / Y nunca sufrir y nunca sufrir”. Insomma, amar e querer non sono la stessa cosa, a conferma che, come i traduttori sanno bene, non esiste una lingua che si sovrapponga perfettamente a un’altra, perché le aree semantiche non corrispondono mai del tutto: amar è sufrir, “soffrire”, querer è gozar, ossia “provare piacere”. Colui che ama dà la vita, chi quiere vuole vivere senza le sofferenze che l’amore procura. Tutto si gioca su quel “desiderio” e quel “piacere” che si rifiutano di incontrare l’area semantica della sofferenza. Ed ecco che dal “vogliame” proposto da Dennis siamo approdati a un più corretto “voglimi”, senz’altro più strano e faticoso a un orecchio italiano, ma più fedele al desiderio.

LIUDMYLA è arrivata da qualche mese dall’Ucraina, dalle campagne bagnate dalle acque del fiume Dnepr, vicino Cherson. A sud del fiume ci sono le terre occupate dai russi. Liudmyla era venuta alle prime lezioni del laboratorio, ma poi aveva interrotto. Quando siamo riusciti a parlarci abbiamo capito qual era il problema: in classe aveva provato a tradurre una poesia di Taras Hryhorovyč Ševčenko piena di rime e, di fronte alla difficoltà di ricrearle in italiano, si era scoraggiata. Aveva paura di tradire uno dei più importanti poeti ucraini con versi che non fossero alla sua altezza.

Quando le abbiamo detto che l’avremmo aiutata a trovare le rime, a partire dalla sua traduzione letterale, si è convinta a tornare. Per rompere il ghiaccio e superare quel blocco emotivo, abbiamo provato con un proverbio ucraino, più breve e meno impegnativo dei versi dei grandi poeti del suo Paese. Dopo una fase di impaludamento, sono fiorite le prime rime. Sentendo l’italiano “suonare” come l’ucraino, Liudmyla ha ritrovato slancio ed entusiasmo e ha alzato il tiro, proponendoci una poesia dedicata all’Ucraina di Lina Kostenko: con le matite colorate ha segnato le rime (ABAB nella prima quartina, ABBA nella seconda), poi ha chiesto il nostro aiuto. Abbiamo letto ad alta voce, lei l’ucraino, io l’italiano. Le rime non c’erano, ma ha cominciato a cogliere, nell’italiano, una certa musicalità, diversa da quella dell’originale, ma comunque dotata di una sua armonia: non rime, ma assonanze, allitterazioni, ripetizioni e altre figure di suono che le sono piaciute e testimoniavano, seppur in modo imperfetto, la grandezza e la maestosità della poesia in ucraino – dentro c’era la bellezza del suo paese, delle campagne in cui era cresciuta, le sue steppe, le foreste, i sicomori. Dentro, per “non so che tipo di miracolo”, ha detto, ha ritrovato l’Ucraina.

Succede qualcosa all’italiano, quando a usarlo è una persona che non è nata e cresciuta parlando e scrivendo in quella lingua. Per queste persone l’italiano è una terra straniera in cui si muovono da intrusi. Ma questo vale anche nel senso contrario: con tutto quello che l’italiano significa è altrettanto vero che, da un certo punto in poi, anche l’italiano vive in loro come un intruso. Di certo questa presenza straniera cambia il loro mondo, ma anche quello di chi ha l’italiano come lingua madre. Passare da una lingua all’altra significa diventare una sorta di palinsesto: la nostra vita viene come riscritta, reinterpretata alla luce di questa nuova esperienza. La riscrittura che avviene nel passaggio da un idioma all’altro comporta una sorta di raschiatura: si scrive e si copre allo stesso tempo. In questo processo di transizione linguistica a essere coinvolte sono entrambe le lingue: quella di origine e quella verso cui stiamo migrando. È nel mezzo, nel terzo spazio, nella terra di nessuno che parla la sola lingua comune a tutti gli uomini, ossia la traduzione, ed è qui che nascono le esperienze linguistiche di Hu Ke Fa, Sabir Hasnain Zafar, Gabriela Moreno Suarez, B. Jackson Ivwighre, Dennis Liván González Martinez, Liudmyla Bila, stranieri in terra italiana, esseri traducenti e tradotti, ri-scrittori della nostra lingua.